SLOP : 望まれないAI生成コンテンツ、人間の審美眼フィルター

伊藤穰一氏がMIT時代から行なっているPrinciples of Awarenessというクラスを受講している。昨年来学ばさせていただいている授業の中ではメディテーション、哲学、科学的アプローチで禅の効果を書籍や実践、対話型で学んでいる。そのクラスの中で、伊藤穰一氏が「イーロンマスクらが支持するような、AIが加速させるシミュレーションの中に生きること」に対して「哲学者 西田幾多郎氏らが語る 純粋経験 に重みを置き生きること」について語るシーンがあった。

伊藤穰一氏の言葉を聞き、自分自身の AI と 純粋経験 の比較にあたるシーンが思い当たった。それは生成AIが生み出すアウトプットを「アート」と無邪気に称賛するシーンに対しての「違和感」の記憶とも言える。それは私自身が様々な過去から現代のアートに触れている中で、どうしても両手をあげて受け入れられない個人的な感覚だ。生成AIを使ったアートそのものを否定しているわけではない。ただ、私の心にザラザラと違和感を感じるシーンに出くわすことが多々あったのだ。

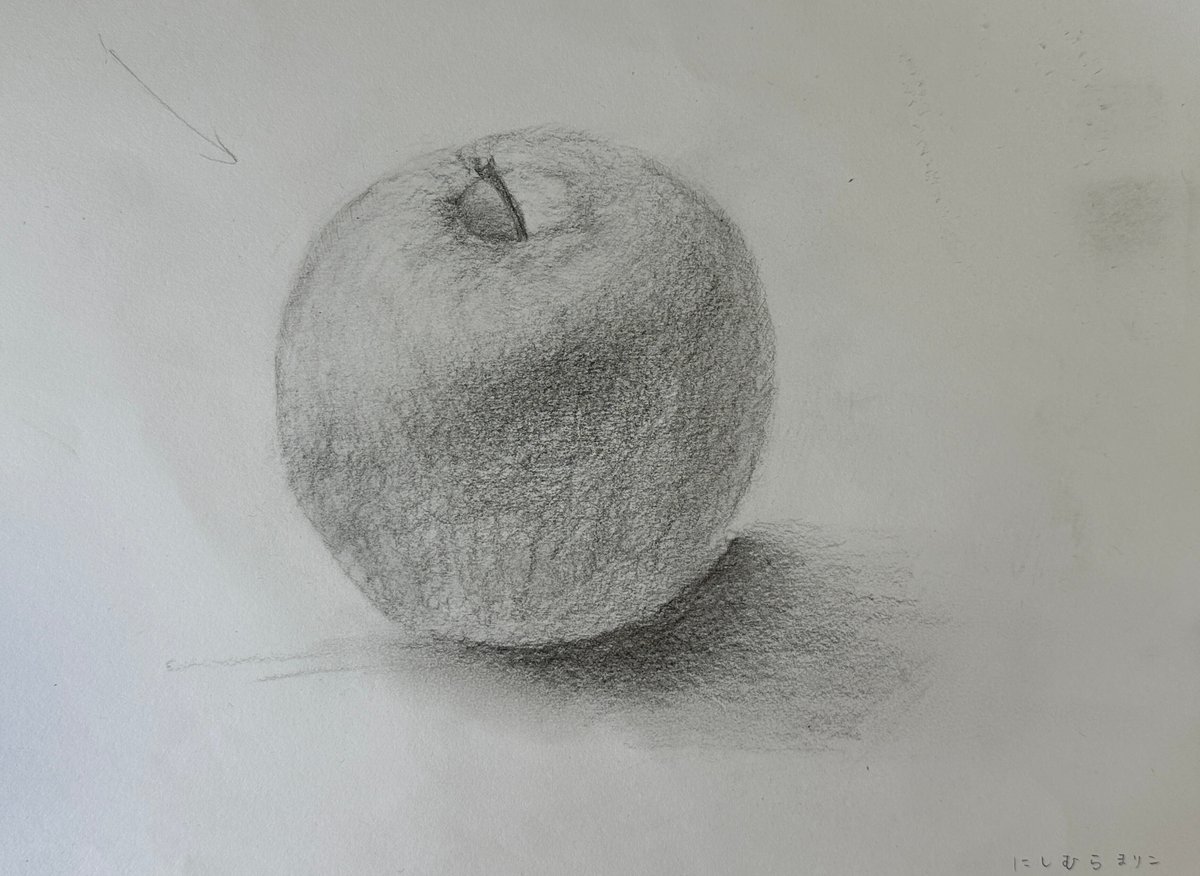

さて、その違和感を自ら対処するために、辿り着いたのがデッサンを学ぶという行為だ。AIが生み出すものは本当にアートなのか?シミュレーションされた世界から生み出されたものを人間が両手をあげて称賛し続けるだけでいいのか?原理主義に近い考えなのかもしれないが、私自身が愛してきたアートの原点の一つを自分でも学ぶことにより自分が感じた違和感に対峙していきたいとの思いからの衝動がデッサンにつながっている。

ここでは、西田幾多郎氏の 純粋体験 というものへの近づくための私なりのアプローチとも言えるだろう。りんごを「りんご 🍎 」と単純化されたシンボルで捉える前の、佇まいや匂い、重みなどを体験する訓練としてのデッサンとここでは捉えてほしい。最終的なアウトプットはどちらもフラットなビジュアルイメージではあるが、シミュレーションの世界から生み出されたものと、白い紙に一筆一筆付け足していったものは伝えるメッセージが変わるのではないか・・ また、一筆一筆描くという行為がシミュレーションの世界への抵抗の行為ともなるのではないか・・・。

さて、Principles of Awarenessクラスの中で、この私なりの AI vs 純粋経験 の体験を共有したところ、クラスメイトの一人が「SLOP」という考え方が私の発言から思い出した、と教えてくれた。SPAMの生成AI版を指すのがSLOPだ。

望まれないAI生成コンテンツ:SLOP

英語のSLOPは「〔液体を〕こぼす、まき散らす」「〔家畜に〕残飯をやる」などの意味であるが、望まれないAI生成コンテンツについてもSLOPと言われるという。Simon Willison’s Weblogにポストされたものをクラスメイトが教えてくれたので、読んでみると、興味深い内容だった。なので、簡単に日本語訳および私の興味惹かれた部分だけ以下引用していく。ちなみに原文は2024年5月8日にポストされたものである。

原文はこちら👇

日本語訳は私が実施し、適宜端折っていることを前提に読んでほしい。

以下引用:

引用元 Simon Willison’s Weblog

Slop is the new name for unwanted AI-generated content

訳・抽出 Mariko Nishimura

「SLOP」というのは望まれないAI生成コンテンツのための新しい名前だ。

私は個人の生産性ツールとして、また人間の言語と対話できる興味深いアプリケーションを構築するソフトウェアプラットフォームとしてLLMs(大言語モデル)の大きな支持者だ。

しかし、人工的に生成された未レビューのコンテンツを他の人と共有することは失礼だという意見が強くなってきている。

「SLOP」というのはこの意見に当てはまるワードだ。

すべてのプロモーションコンテンツがスパムであるわけではなく、すべてのAI生成コンテンツがSLOPであるわけではない。しかし、無意識に生成され、それを求めていない人に押し付けられた場合は SLOPになりうる。

マイクロソフトがAI生成の「見逃せない旅行ガイド」にOTTAWA FOOD BANKを掲載した例は完璧なSLOPの例だろう。

私はさまざまな目的でLLMsを使用することに喜びを感じているが、SLOPを生成するために使用するつもりはない。私は公開するものには自分の名前をつけ、信頼性を担保している。

個人のAI倫理は依然として複雑な意思決定の組み合わせだ。SLOPを公開する、しないも良い基準となるだろう。

文中の「OTTAWA FOOD BANK」の例というのは、マイクロソフトが提供するトラベルガイドにおいて、カナダ・オタワの観光地のおすすめ第3位にフードバンク(まだ食べられる食品を、困っている誰かへ寄付することを行う団体)がランクインしていことを指す。観光地にフード・バンクがリストされるのは不自然であり、AIが生成するコンテンツの間違いの典型的な例で挙げている(マイクロソフト側は人的ミスであると公表しているので真偽の程度についての議論はここでは控える)

さて、2023年までは「生成AIが作成したいコンテンツ」というだけで、ある程度牧歌的に称賛されていたところもあるが、これからは「SLOP」という視点でもコンテンツをレビューをすることが問われると考える。我々自らがコンテンツを見るときの倫理フィルターや審美フィルターも必要になるだろう。(その審美フィルターを養うためにも自分のデッサン訓練が役立つかもしれない・・)

生成AIとともに生きることは当たり前である時に、どのような情報がSLOPで、どのような情報が我々にとって有益であるのか、人間側の判断基準もまだまだ必要であると考える。

人間側の判断基準の一つとして、デッサンのような人間の体を伴う行為を通じて世界を見つめ直す必要とともに、純粋体験 を通じて世界を見るというのも必要ではないか。

純粋経験とは

さて、当note投稿の冒頭から 純粋体験 と何度も繰り返しているが、純粋体験とは何か?詳細はここでは詳しく述べないが、禅の思想にも近しく、東洋の我々には近しい存在でもある。NHKの西田幾多郎「禅の研究」の紹介に素敵なまとめがあるので以下引用する。

日本が欧米列強に肩を並べようと近代化に邁進していた明治時代。しかし「哲学」という言葉が翻訳されたばかりの日本では、およそ自分たち独自の哲学を構築できるなど思いもよらないことでした。そんな時代に、禅などの東洋思想や西洋の最新思潮と格闘しながら、日本だけのオリジナルの哲学を独力で築き上げようとした人がいました。西田幾多郎(1870-1945)。彼のデビュー作にして代表作が「善の研究」です。西田の思想的格闘が凝縮したともいえるこの名著を、現代の視点から読み解くことで、「生きるとは何か」「善とは何か」「他者とどうかかわるべきか」といった、人生の根本的な問題を深く考えていきます。

西田は、近代の西洋哲学が確立させた、認識する主体/認識される客体という二元論を乗りこえるべく、「純粋経験」という概念を考案しました。主体と客体は抽象化の産物にすぎず、実際に我々にもともと与えらえた直接的な経験には、主体も客体もありません。たとえば私たちが音楽に聞き入っているときには、「主体」が「対象としての音楽」を把握しているのではなく、主客未分の純粋な経験がまず根源にあるといいます。そこからさまざまな判断や抽象化を経て、主/客の図式ができあがるのです。経験の根源である「純粋経験」に立ちもどらなければ、真理は見えてこないと西田はいいます。

この立場から世界を見つめなおすと、「善/悪」「一/多」「愛/知」「生/死」といった様々なに二項対立は、一見矛盾しているようにみえて、実は「一なるもの」の側面であり、「働き」であることがわかります。西田哲学は、合理主義的な世界観が見失ってしまった、私たちが本来もっている豊かな経験を取り戻すために、非常に有効な手立てを与えてくれるのです。

AI時代とはシミュレーションされた世界かもしれないが、人間が行うべき役割はまだまだたくさんあると考える。私の場合は、AIのビジュアルアウトプットへの違和感からデッサンという行為に辿り着けたのがとても面白い。デッサンを通して世の中を見直すとまだまだシミュレーションの世界には組み込まれてないものが見えそうである。AIのシミュレーションや生成が生み出すコンテンツに否定的になるではなく、その存在を見つめつつも人間ができること、自分が違和感を感じて行動を起こすことというものは今後も増えてくると考える。

そのためにもテクノロジーの進化を自分ごととして捉えていく方がたくさんの違和感に気づけるので良いだろう。

伊藤穰一氏の言葉やクラスメイトが教えてくれた SLOP というキーワードからの自分の中でから生み出された言葉をここに記しておく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?