#24 オンライン授業を1年受けた大学3年生がオンライン授業指南を書いてみた

こんにちは、まりなです。

たまには人の役に立つ内容でも書いてフォロー稼ぎするかと思って書き始めました。

新年度が始まり1ヶ月経ちましたね。

新入生の皆さん、そろそろ新しい環境には慣れてきましたか? 希望に満ちた新生活になっていると良いのですが、中には既に今期の講義がオンライン形式に決定しより一層の不安を抱えている方もいるかと思います。私の学科も今期はほとんど全ての講義がオンラインあるいはハイブリッド形式で行われることが決定しました。高校では普通に対面の授業を受けていたという人が殆どだと思います。(去年から言っているのですが何故大学生、特に学部生だけ通学を厳しく制限されているのかよくわかりません...)そこで少しでもそんな皆さんの不安を解消することができればと思い、昨年度ほとんどの講義をオンラインで受講した現役大学3年生がオンライン授業の指南書を書いてみようと思いました。

軽い自己紹介

20歳

某旧帝大情報工学系3年生

バイトは週二回

↑それを辞めたいと思っている

爪は深めに切る

好きなバンドはNo buses

好きなアニメは小林さんちのメイドラゴン

↑来期2期があるので楽しみ

百合漫画をたくさん持ってる

好きな飲み物はジンジャーエール

↑でも歯医者に虫歯になったから止められている

↑でも飲んでる

すみません、ふざけました...

真面目に補足しておくと一年生では全ての講義を対面で受け、二年生ではほとんどの講義をオンラインで受けました。オンライン授業というものを受けたのは去年が初めてでした。

私自身は理系なのでこれから書くオンライン授業の実態は文系のものとは少し異なるかもしれません。その点だけご注意ください。

オンライン授業って何?

まずオンライン授業が何なのか説明しておく必要があると思います。オンライン授業と一括りに言っても講義によって様々な形態をとっていました。大別して次の3つの種類があると思います。

①リアルタイム講義形式

②オンデマンド形式

③資料アップロード形式

形式の名前は私が勝手に付けたものです。

それぞれ詳細を説明します

①リアルタイム講義形式

オンライン授業と聞いてまず思い浮かぶのがこれかと思います。普通の授業のように黒板の前に先生が立って講義をし、それをカメラで写しリアルタイムで講義を受ける形式です。あるいはパワポなどの講義スライドを画面共有する場合もありますね。Zoomなどのミーティングアプリを使うことが多いです。意外かもしれませんがこの形式の講義は少ないです。(私の学科に限ったことかもしれませんが...)リアルタイムのオンライン講義を行うのは教授としてもトラブル対応がしにくいので嫌う傾向にあるのではないかと思っています。

②オンデマンド形式

YouTubeみたいなオンデマンドサービスのように教授が講義動画をアップロードし、それを見て受講する形式です。これが私の学科では一番多い形式でした。動画はいつでも見られる講義もあれば1日しか見られない講義もあります。

③資料アップロード形式

動画以外の、例えばPDFや音声付きパワポのようなファイルを教授がアップロードし、それをダウンロードして受ける形式です。個人的には嫌いな形式です。勉強しにくく、量が極端に多かったり少なかったりします。あんまやる気のない教授がよく取る形式な気がします。

他に演習や実験のようなグループワークを伴う講義では双方向式の形態をとっているものもありますね。週によってオンラインだったり対面だったりするハイブリッド形式もあります。

環境構築

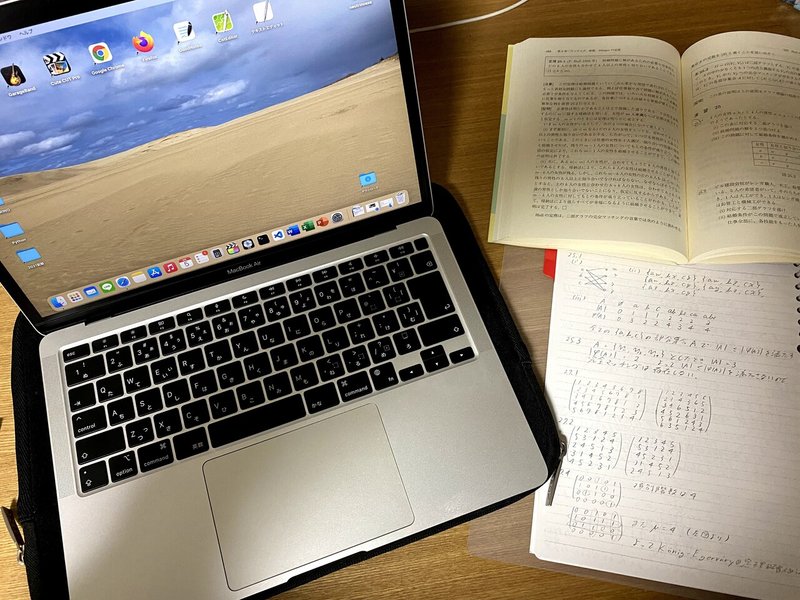

オンライン講義を受けるにあたってトラブルが起きると焦りますし勉強のモチベーションも下がります。不都合なくオンライン講義を受けるための環境構築、即ち準備が大事だと思います。次の写真を参考にして環境を作ってください。

すみません、自分の環境を自慢したいだけでした...

こっちを参考にしてください。

流石に今の大学生は文系理系問わずノートPCは持っているかと思います。もし持っていないなら今すぐに買うべきかと思います。時々言われる「スマホあれば大丈夫」「iPadあるから耐える」は嘘だと思ってください。それとノートと教科書ですね。これが標準的な環境かと思います。上の①や②の形式の授業を受ける時、事前配布の資料がある場合はプリントアウトするかスマホに落として見られるようにしておくことをお勧めします。ノートPCの画面では講義映像と資料を同時に映すととても見づらくなってしまうので。

課金アイテム

標準的な環境を紹介しましたがあるとさらに授業が受けやすく、勉強がしやすくなる課金アイテムを紹介していきたいと思います。

タブレット(とスタイラス)

これはあると本当に便利です。オンライン授業では課題の提出もメールやシステムを使って電子データを送信することがほとんどです。理系だと図や数式の入ったデータを作らないといけないのが面倒です。レポートの場合は仕方ありませんが、毎回の課題の数式をWordでポチポチ打ち込むのは現実的ではありません(それを求めてくる教授もいますが...)。ルーズリーフなどに書いてそれをスキャンするか写真を撮るかして送るのでも良いのですが、その際タブレットにスタイラスで書いてエクスポートするだけで良くなるので非常に効率があがります。

その他資料を見るのにも使えますし、ノートを取るのにも使えます。私はしていませんが教科書類をKindleなどで電子書籍として購入して紙の教科書はもう一切買っていないという人もいます。

ちなみに私はiPad(gen 7), Apple pencil, ノートアプリはGoodNotes5を使っています。

おすすめ度は非常に高いのですが値段も高いのが難点ですね。iPad(gen8)とかだと安くても38,000円くらいからです。

モニター

タブレットよりおすすめ度は下がりますがあるととても便利です。メインモニターに講義映像を映し、サブモニターに資料を映す、といった使い方ができます。他にもレポート書く時にブラウザ、資料、Wordを行ったり来たりする必要がなくなるので作業効率が上がります。単純に作業スペースが倍になるので何でもやりやすくなります。

あとMacbookユーザーでiPadも持っている人はiPadをサブモニターとして使用できるSidecar機能は覚えておきましょう。(あまり古いMacbookだと対応していなかったりしますが...)

値段は物にもよりますが10,000円くらいからですね。

デスクトップPC

いよいよ贅沢品の域に入ってくるのですがノートPC一台というのは何かと不安です。故障したら一発アウトですし修理に出すにしても早くても数日はPC無しで生き延びなければいけません。ちなみに故障に備え、資料や課題のファイルはクラウドに上げておくことをお勧めします。最悪スマホやタブレットからそれらにアクセス出来る様にしておくためです。

とは言ってもスマホあるいはタブレットのみでオンライン講義を数日〜数週間乗り切るのは困難です。万一に備える意味でもサブPCがあると安心できます。せっかくもう一台PCを買うならデスクトップPCにしては、という提案です。

私はデスクトップをメインPCにして外出時にノートPCを使っています。

モニターも大きいですしスペックも高いので普段からの作業が捗ります。

と、いった感じで作業の効率化を追い求めた結果、例の画像のような環境になったわけです。

その他のアドバイス

•何かあったら教授に連絡

万全の準備をしていても全てのトラブルを回避するのは不可能です。現に先週もオンライン講義を受けていたのですが講義で使用するクラウドサービスにログイン出来ないというトラブルがありました。結果それは教授側の設定ミスが原因でした。こちら側の不備が原因のトラブルもありますが結構な確率で教授側の不備が原因だったりします。トラブルに遭遇した際教授に連絡することを厭う必要はありません。連絡方法はちゃんとした教授なら初回の講義で教えてくれます。(研究室のホームページにメールアドレス書いてあることが多い(が、講義用の別アドレスで構えてる先生もいるので連絡方法は勝手に判断しない方がいい))

トラブル時に限らず授業内容に関する質問なども遠慮なく送ればいいと思います。遠慮して損するのは自分ですから。ただメールの書き方には気をつけましょう。自信がなければ「〇〇 メール 文面」とかで検索したらテンプレが見つかると思います。

•連絡取れる友達を多く作れ

教授にメールするほどでもないけど聞きたいことが無数に湧いてきます。その際相談相手になってくれる友達はなんぼいてもいいですからね©︎内海崇

相談できる友達が少ないと「これってどういう意味?」「俺もわからん」「そっかー。」「ごめんなー」で終わってしまう確率が上がります。「質問多いねんこいつ」と思われてしまう確率も上がりますしね。

相談相手になるだけでなく友達はまあ多い方が良いですからね。多すぎるのもアレですが。

友達を増やすためまず学科かクラスかのライングループに入りましょう。もうこの時期になると気付いているかと思いますが合格のノリで浮かれた奴らが合否発表直後に作る大学か学部かのグループは人数が多すぎてまともに機能しません。

グループに入るのは過去問を入手するという観点からも大切です。

一応私からのアドバイスは以上です。

まだまだ細かい話はしようと思えば出来るのですが大学によって、学部によって、学科によって、そして講義によって、その実態は様々なのであとは自分で慣れていくしかないと思います。実際慣れれば「最初の頃は心配しすぎていたな」と思うようになります。

それでは、頑張ってください。さようなら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?