日常に役立つLife Style Design 革編 No.04

2021/9/12(Sun)

本日も、引き続き「日常に役立つLife Style Design」 をお届けします。

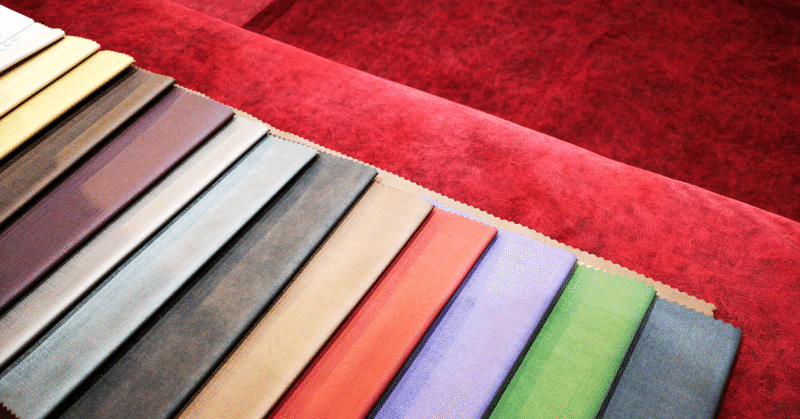

このシリーズでは、エクササイズ的な内容としてファッションアイテムに

使われる素材(Fabric 、Material)を例に挙げ、お届けいたします。

本日も、前回の革編 No.1の中でお伝えした製品に使われる素材について

問いかけた内容を、下から順に拾い上げながら、順次お伝えしています。

前回の文面の中から、今日は、下記の問いかけの中から、今日は、

問い

・本革は動物愛護の観点で、問題視されている事はご存知でしょうか?

・人工皮革を使用する方が環境に良いと言われているのは何故でしょう?

・現在流通している、多様な製品の原材料は、どんな物でありますか?

・その原材料はどれぐらいの量が使われ、天然素材、合成繊維、

(人工革皮等も含む)は、どれぐらいの割合で使われていますか?

・本革=動物の皮を何故?人は使うようになったのでしょう?

人工皮革を使用する方が環境に良いと言われているのは何故でしょう?

について、お伝えしていきます。まず、最初に、皆さまが持っている

人工皮革のイメージについて、一度、下記の中から選んでみて下さい。

A:本革より安い

B:本革よりも、耐久性が低い

C:本革よりも、高級感がない

D:本革よりも、何処でも購入可能

E:本革よりも、長く愛用したいと思わない

でしょうか?もしくは?

F:本革よりも、エコな素材

G:本革よりも、社会貢献要素が多い

H:本革よりも、動物愛護の観点で優れている

I:本革よりも、 イージーケアに優れている

J:本革よりも、 色やデザイン性に優れたアイテムが多い

でしょうか?F~Jの方はプロですね(笑)

本来、本革と人工皮革の違いとしては、用途が異なる事、何に拘るか?の

違いで選別される事が多いです。作り手・使い手側、双方共に同じです。

ですので、何が正解?という訳でもなく、本革、人工皮革と聴いて、

イメージされる項目は、結局は個々がどんな用途で用いて、何に拘るのか?

だけであり、互いのイメージ違いは、こうした用途や、価値観の違いに

よって広がります。

・本革職人の手仕事で作り出す、ぬくもりのある製品が良い方もいれば

・人口皮革等で工業的に作られた、イージーケア製品が良い方もいれば

様々です。ただ、今後は、ますます、自然災害が増えている事からも、

自然災害悪化の要因と言われている自然環境保護について、自国内

だけではなく、他国の自然環境の悪化などについて、国際的な規制が

強まってくる時代です。

ドイツでは、自然エネルギーによる電気を使用する事で、電気代が2倍に

なっているそうです。日本も、東北震災後、自然エネルギーへの関心が

高まったのは、記憶に新しいと思います。こうした自然エネルギーを

今後は、無駄に消費させないため、ドイツと同じように電気代が上がる

可能性が有ります。

それだけ環境に配慮せずに、いつでも購入できる大量製品で、無駄に

破棄しつづければ、自然環境の悪化につながるという懸念から、自然

エネルギーの電気代を上げる事で抑制(開発費補填も有)する規制は、

日本でも起こる可能性があるからです。また、今後は世界的に環境に

配慮した素材や、長く愛用できる製品の扱い方、廃棄処理についても

消費者である私達も、真摯に受け止め、責任ある行動が求められる時代に

なって来るようです。

そうした時代である事の認識と共に、少しでも自分らしく、無理のない

自然環境や、社会に良い事を整えていけたら、嬉しいですね。個々の

少しの配慮が積み重なれば、大きな社会課題の解決に繋がりますから。

本題に戻ります。次に、上記の本革、人工皮革からイメージされたと

思われる要素から、下記の1~3、4~6の価値観に分類・整理してみます。

1:安価な製品を短期間で購入する方が良い・経済的だ

2:素材の事など気にしていない・素材特性が判らない

3:安価な製品以外は購入出来ない・良質な製品を購入出来ない

4:繊維業界などに精通している・専門家である

5:普段から環境に優しい素材を配慮している・するべき

6:長く愛用できる製品をセレクトしている・するべき

と分類した場合、前述した、A~Eの方々が持つ人工皮革のLife Styleは

7:従来の人工皮革技術が発展していなかった時代を過ごされた方々

8:従来の価値観のまま、過ごされた方々、そうした価値観しか知らない

9:日本製の人工皮革技術が高度で、身近な製品で使用した事がない

上記7~9の要素が多い方である事が予測されます。そんな価値観が、

一般的であった世代、Life Styleの方であると想定した場合、こうした

背景の違いでも、人工皮革に対するイメージ、価値観の違いが起こって

いるはずです。そんな多様な価値観の違いがある中で、昨今、良く耳に

するSDGsや、エシカル消費の観点では、

「人工皮革を使用する方が環境に良いと」とされています。そのため、

F:本革よりも、エコな素材

G:本革よりも、社会貢献要素が多い

H:本革よりも、動物愛護の観点で優れている

I:本革よりも、 イージーケアに優れている

J:本革よりも、 色やデザイン性に優れたアイテムが多い

そんな価値観や、イメージが浸透しつつあります。海外では顕著ですね。

実際のところ、どうだと思われますか?本当に、人工皮革は、環境に

優しく、エコな素材であり、自然環境や、自然災害の抑制、社会全体に

とって、より良い事であり、社会貢献に多いに役立つと思われますか?

その答えは、人それぞれですが、これからの国内外=世界基準での捉え方

考え方の基準は、国連が提唱するSDGsが深く関わってきています。特に

被爆国であり、原発事故も体験した日本では、経済産業省も来年度の取組

としての最重要事項は、これまでと同じく、継続して東日本大震災の原発

事故に係る事を最初に上げています。

そうした社会にとって大切な自然エネルギーの問題点を最重要課題としてる国の方針からしても、それだけ、皆さまの日常の中でも避けては通れない課題となります。特に、電力が無く、真っ暗闇の時間を、日本は、大震災、

異常気象による洪水に伴う停電、原発事故、津波で体験し、そうした中で、電力やガス、綺麗な水の大切さはどの国よりも、体感しているはずです。

そんな天災、人災をどの先進国よりも多く体験してきた日本という国で

電力や資源を大量に消費する社会に出て仕事を得、その場所から対価を

得ながら家族を守って行く際には、避けては通れない課題であり、真摯に

受け止めて行かなければならない問題となります。では、どこから?何

から、無理なく、社会にとっても良い事を始める事が出来るでしょうか?

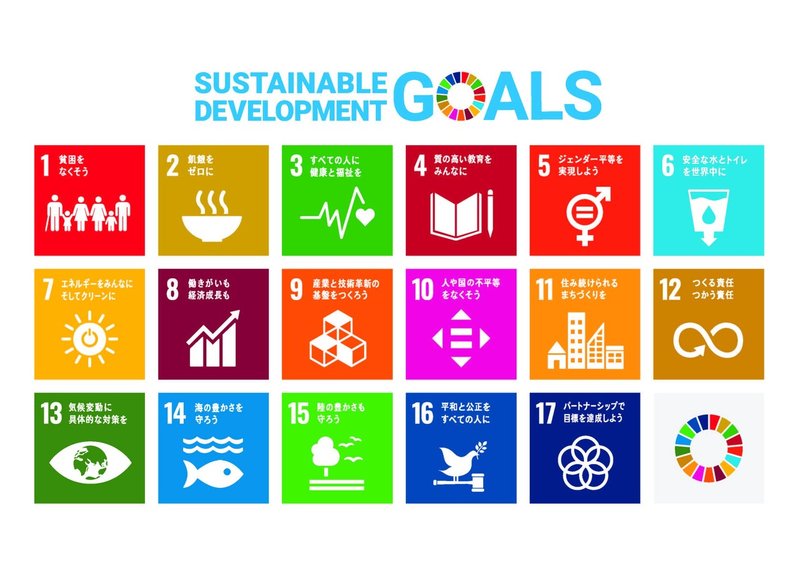

国連が提唱するSDGsのロゴとマークを一度、見てみましょう

注:引用/国際連合広報センターより

上記SDGsのロゴとアイコン17項目の横にある、円形の絵柄は皆さまは

ご覧になった事はありますか?バッジと言えば、想い浮かぶでしょうか?

実は、このバッジの意味の方が、もっと、深い意味を持っています。

持続可能な開発目標(SDGs)を支える要素は何でしょうか。

持続可能な開発目標(SDGs)の諸目標とターゲットはいずれも、人間、豊かさ、地球、平和、パートナーシップという極めて重要な分野で、今後15年間の行動を促すことになります。

人間(People) –

あらゆる形態と次元の貧困と飢餓に終止符を打つとともに、すべての人間が尊厳を持ち、平等に、かつ健全な環境の下でその潜在能力を発揮できるようにする(目標1、2、3、4、5および6)。

豊かさ(Prosperity) –

すべての人間が豊かで充実した生活を送れるようにするとともに、自然と調和した経済、社会および技術の進展を確保する

(目標7、8、9、10および11)。

地球 (Planet)–

持続可能な消費と生産、天然資源の持続可能な管理、気候変動への緊急な対応などを通じ、地球を劣化から守ることにより、現在と将来の世代のニーズを充足できるようにする(目標12、13、14および15)。

平和 (Peace)–

恐怖と暴力のない平和で公正かつ包摂的な社会を育てる。平和なくして持続可能な開発は達成できず、持続可能な開発なくして平和は実現しないため(目標16)。

パートナーシップ(Partnership) –

グローバルな連帯の精神に基づき、最貧層と最弱者層のニーズを特に重視しながら、すべての国、すべてのステークホルダー、すべての人々の参加により、持続可能な開発に向けたグローバル・パートナーシップをさらに活性化し、このアジェンダの実施に必要な手段を動員する(目標17)

注:引用文/国際連合広報センター

「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」

上記の通り、17項目は、全て円のように繋がり、循環する事で初めて

持続可能な社会が形成されます。その為にも、個々が出来る事から行い

格差のない社会を形成する事の大切さと、17項目の色を繋げた円形状の

循環型社会を形成する事の大切さを、バッジの形状からも伝えています。

そんな風に、国別ではなく、人と地球環境を踏まえて考えていくと、

単純に自然環境に優しいから、動物愛護の観点からという捉え方で、

素材や製品を選別する観点では、こうした円形状の循環には繋がりません。

コロナ禍で表面化した事実は、日本は世界的に見ても優れた技術によって

発展してきましたが、現在は、他国からの輸入製品に頼っている事。又、

マスク一つでも、原材料や加工を施す場所が海外に移行していた為、

直ぐに、必要な方々に大量に生産し、全ての方々に行き届ける事は

出来ませんでした。また、縫製工場の閉鎖と、新旧交代を伴う中での

対応に追われたのが、昨年の日本のモノづくり現場でした。

理由として、美しい海や山に囲まれた国であるため、資源はある意味

植林していたまま放置されている木材等もありましたが、実際には、

そうした自然環境を常に整え、資源を循環させながら、無駄なく人の

手に届ける生産場所が減少している事が問題でした。特に、現在の

日本の生産者は高齢化が進んでいるため、純正な日本製は希少です。

そうした現実を、もう一度、見つめ直しながら、

・人工皮革製品が何故?環境に良いとされているのか?

・本革製品は何故?環境や動物愛護の観点から減産すべきなのか?

を考えていただきたいのです。

一番の理由は、この3点です

・2030年までの、世界の廃棄量・人口の増加

・先進国で、生産者として携わる方々の高齢化

・先進国で使用されずに廃棄される衣・食・住製品の増加

この3つの問題点が顕著となっている先進国では、各国内の地産地消の

循環が滞りを解消する為とは言え、国内外の需要と供給のバランスを

崩す量を途上国で生産し、先進国では消費される事もなく、廃棄する

量が増えて行く中、途上国の人口の増加と共に、早急に大量生産する

製品に使うべき電気や水が不足している途上国の自然環境を悪化させ、

格差社会も広げてきました。また、格差社会は、安価な大量製品を望み、

地産地消を行わなくなった、行えなくなくなった高齢化社会の先進国

でも起こり、仕事を失った方々も増えています。

こうした社会環境で一番、辛い立場に追いやられるのが、女性や子供、

高齢者となります。そうした方々が働きがいを持てる、住みやすい街

(町)づくりを共に考えていくのであれば、今後はますます、

私達、作り手側も「つくる責任」が伴います。そして、作り手が

「つくる責任」も踏まえた製品を届けるには、使い手である皆さま

にも、「つかう責任」について考えて頂く必要もあります。

ただ、前述したように、使い手の皆さまは、

7:従来の人工皮革技術が発展していなかった時代を過ごされた方々

8:従来の価値観のまま、過ごされた方々、そうした価値観しか知らない

9:日本製の人工皮革技術が高度で、身近な製品で使用した事がない

というlife Styleであった事から、「つかう責任」について問われても

直ぐに、何から始めればよいのか?判らないのが実情だと思います。

その為、私達のような、小さな事業者ある、作り手の専門家ほど

「つくる責任」を踏まえた製品を、ご提供できるように心掛けています。

出来るだけ、手仕事で行いながら消費電力を抑え、ぬくもりある製品を

創り出し、アフターケアや、カスタムデザイン、Re-design(新たな

デザインで、創り直す)などのサービスも提供しながら、使い手の

皆さまと一緒に、「つくる責任、つかう責任」について、考えて行けたら

幸いです。

これまでの記事内容と、そうした製品について、少しでもご関心があれば、ぜひ、作り手の想いや、現状を知るためにも、出来るだけ作り手の方々が

直接販売される製品、又は他の製品が他の大手企業様にはない、拘りの製品を見つけられ、その際に素材の特性や製作までのプロセス、地域産業下でも名産品や特産品という観点ではなく、そうした産地の中でも小さな事業者として出来るだけ、使い手の方が長く愛用出来る製品、オンリーワン製品、

アフターサービスも整えている場所の想いを、見聞きしてみて下さい。

商品を選ぶ際にも、作り手の方が拘っている素材にはどんな想いが

籠っているのか?どんな方々と一緒に製作しながら、名産品にも携わり

ながら、そうした名産品を支えている本物の作り手=下請け、孫請けの

事業者ならではの拘りや技術を見つけてみて下さい。

そんなほんの少しの、時間をあけて、耳を傾けていただけるだけでも

使い手の方ができる「つかう責任」の第一歩となります。そうした

作り手の背中には、次世代を担う、皆さまのお子様と同じ、小さな

継承者の嫋やかな、微笑みにも繋がっていきますので。

今後は、素材の特性等の内容については、随時、発信していきます。

最初は、まず、現代の問題点について、お伝えしながら、少しづつ

専門的な観点からお伝えできる様、使い手の皆さまにもより良い情報

発信=素材特性や、取扱い方、適したデザインについても、お伝え

していきます。

今日は、長文すぎましたが、別の記事では、使い手に寄り添って

デザインを考えていくデザインideaの手法もお伝えしています。

良いデザインとは?という問いかけに繋がるかもしれませんので、

お時間が許せば、覗いてみて下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?