研究書評

所属しているゼミの課題です。

これまで読んできた論文を要約して書評します。

フォーマット

【日付】(それを扱うゼミの日付)

出典

背景「そのころ興味があったことをワンフレーズで」

----

序論

その論文を選んだ理由。論文に対する批判。

本論

その論文の要約。

結論

上2つの総括。

----

論文のリンク

自由コメント

【6/27】

志水宏吉(2005)「エスノグラフィー - 私と世界との対話 -」『教育研究のメソドロジー - 学校参加型マインドへのいざない -』東京出版会. 第II部第4章. 139p~

背景:エスノグラフィーについて理解したい!

序論

これまで、アクション・リサーチとオートエスノグラフィーの方法論について資料にあたってきた。今回はエスノグラフィーそのものの方法論をあたろうと思う。この章は、これからエスノグラフィーを作成する者向けに、エスノグラフィーについて網羅的に論じている。まず、そもそもエスノグラフィーとは何かを論じたうえで、著者自身の体験をふまえてエスノグラフィーの手順を整理し、最後にエスノグラフィーの意義と今後の課題を整理する。

本論

まず、エスノグラフィー一般について、まず、「2つの世界を行き来する者が、ある文化のものごとを別の文化の文脈で理解できるように翻訳すること」というふうに整理する。また、文化間の翻訳のみならず、それを歴史的・社会的な文脈で適切に解釈することもまた必要であり、それなしではエスノグラフィーは「突撃取材」のようなものになってしまうと指摘する。

また、エスノグラフィーの累計化について、まずその目的に着目して

1) 包括的なエスノグラフィー

2) 個別的なエスノグラフィー

の2つに分けて論じる。そして、その書き方にも着目して、

1)科学的エスノ

2)職人的エスノ

3)実験的エスノ

の3つに分けて論じる。そのうえで、エスノグラフィーは科学的な性質と文学的な性質をどうしても併せ持たざるをえないと指摘する。それをふまえて、マーネンによる

1)写実的物語

2)告白隊の物語

3)印象派の物語

という3類型を紹介する。

次に、エスノグラフィーの書き方について、著者自身の経験をふまえて仔細に論じていく。テーマ設定においては、自分の問題意識の根源にある「こだわり」を早いうちに自覚し、先行研究にできるだけ広くあたって、自分の意識を適切に解釈できるようになることの重要性をとく。フィールドの人々との関係の形成については「キー・インフォーマント」と言われる情報提供者との関係を重視する。取材に際しては、観察ノートのとり方に加えて、聞き取り調査について、フォーマルなインタビューがどうして有用なのかと、インフォーマルな会話の中でこぼれ落ちる情報の重要性の両方をとく。記録を分析してエスノグラフィーを実際に執筆する段階については、資料のなかからキーワードを探し、タイプ分けして「これはつまりこういうことだ」と論じることができるようになることが重要であるとする。

エスノグラフィーの意義については、まず、研究者コミュニティにおいて論じられなければならないものとして、「事例研究」としての意義、つまり、量的研究のように多くの事例を広く浅く分析するのではなく、ひとつの事例を深く分析する研究としての意義が問われるとした。現場との関係におけるエスノグラフィーの意義については、野口裕二の提唱する「臨床社会学」というコンセプトとエスノグラフィーの考え方がぴったり重なることを指摘し、また、そうした研究が社会から強く要請されていることを指摘する。

結論

学術書のなかの章を引っ張ってきた。研究書評なので構わないと思うが、今回読んだ文章は、論文というよりは、ビギナー向けの手引き書だった。もっとも、それが今の私に一番必要なものなのだと思う。また、この本は2005年に出版されたものであるから、前々回に読んだ土元・サトウ論文の前段階にあるものであるというふうに解釈することができた。若干、読むべき順番が逆だったような気はしないでもない。

【6/20】

八木匡(2012)「心理的コストとコミュニティ活動の最適性」『行動経済学』第5巻

背景:行動経済学に興味が出てきました!

序論

自治会の活動で、企画書を書いていた。企画への参加を促進するために「ナッジ」を使う、というふうに記載した箇所があり、これに「行動経済学の用語。意味は〜」と柱脚をつけた。その時、ひらめいた。「私の研究分野は、まさに行動経済学だったのではないか?」と。さっそく私は「行動経済学 自治」などと検索した。ヒットした論文らしい論文のうち、最もタイトルが私の分野と近いと思ったのがこれである。

この論文は、あるコミュニティの参加者らがもつパーソナリティ上の特性をいくつかの指標にまとめて、コミュニティへの参加の度合いをまとめた先行研究に続いて、パーソナリティの特性ごとの変化を反映できるような、コミュニティに対する個人の参加にかかる心理的コストについて明示した数理モデルを用いて、比較静学分析から、公的サービスの供給がコミュニティ活動を最適化すると主張する。

本論

この論文は、まず、各種心理特性(パーソナリティ要因)をスコア化したうえで、町内会的コミュニティ活動への参加の度合いを、1)活動している、2)ある程度活動している、3)ほとんど活動していない、4)活動していない、の4択で答えさせた先行研究の調査を紹介する。この調査では、誠実性、外交性および協調性などといったパーソナリティ要因が積極的参加を促し、神経質というパーソナリティ要因が消極性をまねくということが示唆されていた。

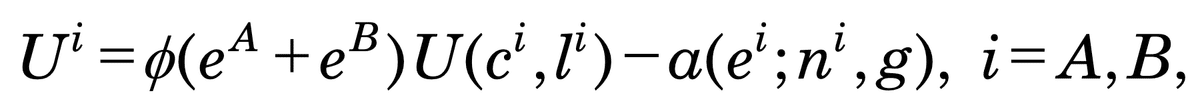

そこでこの論文は、パーソナリティをnとおき、コミュニティでの活動時間をeとおいて、コミュニティへの参加の心理的コストを、

と表した。これをもとにして、コミュニティ活動に参加するメリットから心理的コストを差し引いたものを効用関数Uとおき、さらに、ある参加者がコミュニティ活動に投下できる予算の上限について表す関数もおいたうえで、コミュニティへの参加を促すためにレジャー活動を行った場合にどういった挙動をするのかを明示できる数理モデルも作成した。

これらを用い、この論文は、比較静学分析を行う。コミュニティ活動に参加する個人Aと個人Bがいるとして、個人Aが参加すればするほど個人Bは参加しなくなるという「ただ乗り」のモデルで考えたとき、とうぜん、個人Aと個人Bとでは心理特性が異なるから、どれほど個人Aが参加すれば個人Bが参加しなくなるのか、と、どれほど個人Bが参加すれば個人Aが参加しなくなるのか、の両者の程度は異なる。先ほどの数理モデルを用いて、この2つの曲線が均衡を成す様子をグラフに表したうえで、個人Bと個人Aの参加を促進し、コミュニティの活動の総和が最も増える最適な手法は何かを考える。

より外交性の低い個人Aがいたとして、個人Aは、個人Bの活動に「ただ乗り」して活動から逃避する傾向が、より外交性の高い個人Bよりも強い。しかし同時にこの個人Aは、公共的なサービスが供給された場合に、コミュニティ活動に参加する心理的ハードルが下がる傾向もまた、個人Bよりも強い。以上をもってこの論文では、コミュニティ活動の最適化のためには公共的なサービスを供給するべきである、ということを、数理モデルを用いて示したとして筆をおく。

結論

おそらく私の読みは間違っている。行動経済学の基礎をわかっている者がこの論文を読めば、私の見落とした核心を読めるのであろう。しかし、行動経済学の研究が私の研究分野の先行研究にあたるのではないか、という考えはより深まった。コミュニティ活動の研究について、社会心理学と行動経済学の両分野にまたがるような領域が、私の先行研究の分野であると当面は考えようと思う。

自由コメント:数学が弱すぎます。もし本当に行動経済学を先行研究に位置付けるなら、数学を学び直すしかない。けれども実際、どうしようもない事実として分野がここなのは間違いがないから、結局、学び直すしかないのだろう。

【6/13】

土元哲平・サトウタツヤ(2022)「オートエスノグラフィーの方法論とその類型化」『対人援助学研究』第12号

背景:オートエスノグラフィーのことを知りたい!

序論

今回の研究の中では、アクション・リサーチの省察の科学的質を上げるためにオートエスノグラフィーを取り入れていたが、自主ゼミのカリキュラムにもエスノグラフィー的な考え方を取り入れたりする中、オートエスノグラフィーについて改めて知らなければならないという思いが強くなったのがこの論文を採用した所以である。この論文は、本学の先輩にあたる土元氏が2020年に提出した博士論文の一部を、本学総合心理学部のサトウタツヤ教授が加筆・修正したものである。この論文では、いわゆる「方法論」が議論される際の視点として着目するべき点を3つに整理し、この整理をもとにオートエスノグラフィーの先行例を論じ、3視点のうち2視点を次元として、二次元的な類型化をしている。

本論

この論文では、まず方法論を、

1)姿勢——何を目的とするか、

2)研究技法——如何にデータを取得し分析するか、

3)著述——誰に、如何に表現するか、

の3つのプロセスを論じるものであるとし、この視点をもってオートエスノグラフィーの方法論を論じるという。次に、オートエスノグラフィーに対する現状の主流な方法論として、喚起的——より「文学」らしい様式——か、分析的——より「科学」らしい様式——か、の2つを対比させる1次元のものになっていると指摘し、これよりもより広がりをもつ2次元での整理が有用であると主張する。

先に示した方法論のプロセスの3つの視点のうち姿勢と著述に着目し、「個別的理解」を目的とするか「他者・共通性理解」を目的とするかという姿勢の次元と、「主観的著述」によって表現するか「相互主観的著述」によって表現するかという著述の次元の2つの次元によって4つの象限を成し、それぞれに、

1)自叙伝的志向(個別性を理解し主観的に著述する)、

2)相互行為的志向(個別性を理解し相互主観的に著述する)、

3)エスノグラフィー的志向(他者・共通性を理解し相互主観的に著述する)、

4)熟慮的志向(他者・共通性を理解し主観的に著述する)、

というふうに名づけ、先行する膨大なオートエスノグラフィー的な取り組みをそれぞれの象限によって類型化して分析してみせる。

最後にこの論文は、エスノグラフィーという取り組みがそもそも「「書く」という営みは、私たちが「結果」として見出した現実や考え方を「そのままに」表現・伝達するものではない(中略)むしろ、「書くこと」は現象を理解していく過程であ」るという考え方によっており、そうであるならば、著述を単なる「手段」ではなく「過程」としてとらえてその規範性を自覚する必要があると主張する。その一例として、いわゆる「喚起的」オートエスノグラフィーの実践者がしばしばいわゆる「科学的」著述形式に対して展開する批判を挙げ、そうした著述形式による規範性のデメリットから解放されたものとして、文学的な著述形式が採用されていることが背景にあるという。改めてオートエスノグラフィーの方法論には検討余地が残されていることを指摘し筆をおく。

結論

この論文の興味深いところは、喚起的オートエスノグラフィー、つまり、文学的な——科学的ではないとされてしまう——実践についても、いわゆる科学的な実践から地続きの連なった本質を共有する実践として論じている点である。従来の喚起的か分析的かといった一次元的な解釈では、この論文の結論で指摘された例のように、両者はあたかも対立するものであるかのようだが、本質を理解することにより、それぞれに共有された本質を捉え、オートエスノグラフィーという概念そのものの広がりをみることができる。またこの論文は、数多くの先行する手法に対して考察を加えており、今後の議論に対する示唆を多くはらんでいる点も興味深い。

自由コメント:この論文を見つけたということをTwitterでつぶやいたら、サトウタツヤ先生本人からリプライが届いて「これを参考にしたらいいよ」と言われました。ありがたい大学です。

【5/30】

K. レヴィン(1942)著 猪股佐登留 訳「場の理論と学習」『社会学における場の理論』第4章

背景「社会心理学を齧りたい!」

序論

この本に興味を持ったのは、前々回の論文(秋田, 2005)を読んだ際、社会心理学と私の研究の近さ(というよりも、私の研究はもはや社会心理学領域への政策科学的なアプローチといった方が実態に近いとさえ今は思う)を感じていた折、他の大学の心理学部に通う友人とその話で盛り上がり、特に「場の理論」と政治過程論の類似性を議論したうえ、飲酒し、酔った勢いでそのまま大学図書館で借りたことによる。

この本に私は、アクション・リサーチを提唱したレヴィンの社会心理学理論を少しでも根本から理解できることを期待していたが、読む部分を間違えてしまったように思う。この本は論文・エッセイ集であり、レヴィンの考察の武器たる「場の理論」をもってして、1930年代後半〜40年代の当時の心理学的・社会科学的諸課題を次々と薙ぎ倒していくような構成をしている……ということに後から気づいた。私が読みたかったのは、まず、その「場の理論」そのものについてであって、「場の理論」の考察の武器として活躍の方ではなかった。論文“集”だとたかを括り、変な逆張りをして途中の章を読むべきではなかった。まず頭から読むべきだった。

本論

この論文は、まず、場の理論がもつ特性について、

1)分類法よりも構成法を用いる、

2)事象の力動的側面をみる、

3)物理学的な研究より心理学的な研究を重視する、

4)全体の事態からみる、

5)「体系」と「歴史」を区別する、

6)場を数学的に表現する、

の6点を挙げ、それぞれについて詳述する。

その後これの「学習」に関する研究課題への適用を試みる。「学習」という言葉があまりに多義的で、これまでの心理学の潮流がその事態を助長してきた、特に「連合主義」の考え方が長らく台頭してきたことによると指摘する。そして「学習」と巷に言われる現象について、分類、および、「場の理論」的アプローチでの理解を試みる。総括としては、「学習」という現象の内実は、

1)認知構造の変化と

2)動機づけの変化

の2種類の変化であり、認知構造の変化には

1a)知覚的場自身の構造から生じるものと

1b)欲求や動機づけといった行動価の変化から生じるものの2種類がある、

というふうな整理をする。

特に1aと1bについて、場の理論的アプローチでの説明を試みる。ある人の生活空間はその人によって認知されている領域であるわけだが、その空間を知ることによって、その人は、認知している領域を分化していく。その中で、構造化されていなかったものが構造化され、方向性をもつということが繰り返される。そういった構造の変化のいち形態として、かつて説得力を持った「連合主義」のいう連合の現象は再説明できるという。

結論

満足に理解できているとは言い難い。そもそもこれまで私は比較的最近の論文ばかりを読んできていて、ここにきて、第二次世界大戦の只中に執筆されたという、私たちの世代からすると「大昔」の論文を読んだ。論文を読んでいるというよりも、歴史的資料を読んでいるという感覚であった。曰く「連合主義」が幅を利かせたのは、ある行動が、目的によるものなのか、因果によるものなのか、という論争のなかで、ダーウィン的な発想に近しいものであったからだというのだが、私の世代からすれば、ダーウィンなど、生きていたということさえ実感し難いような歴史上の人物である。またこの論文を読む際、件の心理学部の友人と一緒に読んでいたが、曰く「従来の説を覆して新説を出したっていっても、あなたの説も覆っているんだけどな……となる」という。レヴィンからすれば、私たちは未来人である。レヴィンの社会心理学を理解したければ、本人の著書をぶっつけ本番であたるなどというパワープレー以外にも、もっとやりようがあった、ということなのかもしれない。

自由コメント:難しい……でも何度か繰り返し読んで、わからない用語をググりまくれば、読めないことはなさそう。しかし、やっぱり、素直に社会心理学入門、みたいなそういうノリの本に手を出すべきだった。というわけで、

これをポチりました。

あと、論文だけじゃ追いつかないところあるので、書籍の読書ノート記事をもしかしたら作成するかも。

【5/23】

戶田翔太郎/小岩智子(2020)「アクション・リサーチの手法を用いた指導力向上のための協働的な取組」奈良県立教育研究所研究紀要・研究集録令和 2 年度研究紀要

背景「方法論オタクやめたい!」

序論

方法論ばかりを追っていてもしかたがないという意識があり、「先行研究」然とした、調査報告としてのていをしていて、私の研究がその文脈に乗れるような研究を探していた。この際見つけたのがこの論文であったが、結果としては、結局はまた、方法論を積み重ねるに留まってしまった。この論文ではある高校で行われたアクション・リサーチの経過と成果について報告され論じられている。アクション・リサーチの具体的手順についてわかる質の高い資料ではあ流ものの、ピグマリオン効果による影響について検討するような部分がなかったのが脆弱性であると考える。

本論

この論文では、アクション・リサーチ一般の理論および今回のアクション・リサーチの枠組みをさらってから、実際に国語科の教員によって実施されたアクション・リサーチの経過について詳述する。

国語科ではまず、生徒らについて教員らがもつ課題意識を共有して分析し、達成されるべき理想の生徒像を設定した(リサーチクエスチョンの設定)。つぎに生徒らに意識調査を実施して分析し、課題の内実を把握して、これをもとに「生徒が対話的な活動を楽しみながら、思考を深められるような授業を展開する。」ことをPhase1のアクションのゴールとした(アクション・プランニング)。これを踏まえて、ディスカッションの導入を中心とした新カリキュラムを実施した。この際、授業の様子を撮影し、また、単元の終了後にアンケートを実施した。このアンケートの回答を分析し、功を奏した部分とそうではなかった部分に着目し、省察した(アクション・アセスメントPhase1)。これと同じサイクルをもう2Phase繰り返した。Phase2ではフレームリーディングを、Phase3ではディベートを導入した。

実践に関する詳述は以上である。その後、hyper-QUという授業満足度を4象限で整理する手法を用いてアクション・リサーチ全体の効果を実証するとともに、著しい成長のみられた個別具体的な生徒について特筆し「国語の授業が(中略)成長につながる要因の一つとなり得るということが(中略)示唆されたと考える。」と主張する。また、アクション・リサーチを行う側であった教員同士の情報共有を行う点がこの研究の特徴であったが、その教員らに実施したアンケートから、アクション・リサーチの効果が強く、広く実感されていることを示す。最後にこの論文は、「ARという本来は個人的なものである取組が、同僚と情報共有しながら進めていくことで協働的な授業改善の取組へと高まっていった」「引き続きARの手法を用い、更なる指導力向上に取り組んで行きたい。」などとし筆をおく。

結論

批判したい点が2つある。ひとつは、ピグマリオン効果による改善の分を排除できないから、アクション・リサーチそのものによる効果が実際にどれほどのものであるのかの考察が困難である点である。確かに、取り組みの性質上、排除することも、群に分けて比較することも難しいという事情はあるに違いない。しかし、論文の中に言及が少しも無いから、考察の歯牙にもかけていないと解すほかない。つぎに、アクション・リサーチを「本来は個人的なものである」としている点である。教育分野におけるアクション・リサーチの先駆となったのは1970年代イギリスにおける「ヒューマニスティック・カリキュラムプロジェクト」であるが、この時点で既に彼らによるアクション・リサーチは、研究者である教員本人が横でつながり状況を共有し合う同時多発的なアクション・リサーチのうねりという形をとっていた。この論文に示されているとりくみは正に典型的なそれであって、「本来」と対比されるような新規性を特に示すものには読めなかった。しかし、示唆には富んでいて、十分に参考になった。

自由コメント:批判しすぎたかも……?()

結局方法論に終始してしまったじゃないか! という後悔が若干ある。考えてもみれば、そもそも、立命館大学という限られた領域の研究で、巨人の肩に乗るための巨人そのものを探すのは確かに困難であるには違いがなかった。今回、学校におけるアクション・リサーチを探れば「巨人」が見つかるのではないかというアプローチをしたが、そもそも「学校」において「先生」が行うアクションリサーチは、実践者と当事者との間に権力勾配が——包摂する側であるか、包摂される側であるかの違いが——あるという点が、私が今回大学で行いたい研究とは決定的に異なるのではないかという気づきを得た。かねてから感じていた違和感が言語化されるきっかけになったのである。なおピグマリオン効果に関しては、この課題をするとき一緒にいた心理学部の学友が指摘したことに端を発した考えである。私は心理学の学生ではないから、ピグマリオン効果についてそこまで詳しくはない。しかしなんとなく、教師期待効果というからには、包摂する側と包摂される側という非対称性が前提の心理効果なのではないか? という認識をふんわりとしている。ともすれば、私が行おうとしている「ピア」型のアクション・リサーチは、もしや「学校という場においてピグマリオン効果を最小化できる画期的な方法」だとでも言えてしまうのではないか? という妄想じみた期待まで抱いてしまった。楽しい。

【5/16】

秋田喜代美(2005)「学校でのアクションリサーチ̶学校との協働生成的研究」秋田喜代美・恒吉僚子・佐藤学 編『教育研究のメソドロジー 学校参加型マインドのいざない』東京大学出版会 第五章

背景「アクション・リサーチのことをもっと理解したい!」

序論

孫引きはよくない。しかし、先日ゼミ内で共有した研究/活動計画書には、この論文について事実上の孫引きをしてしまっていた。よくないから、読むしかなく、本を入手してひとまず当該部分を読んだという経緯である。

内容を総括すると、この論文は、教育分野におけるアクション・リサーチが如何にあるべきかについて論じている。方法論の元祖であるレヴィンのモデルを示しつつ、それが教育分野にどのように持ち込まれどのように変化し、如何にして受け止められてきたかを概説し、これからアクションリサーチを行う者に対してアドバイスをするという構成である。今回の私の活動でも前回と同様に「みらいゼミ」を活用したいが、そのあり方についての示唆を今回は多く得られた。

内容

第1章では、時代背景を交えてアクションリサーチに至るレヴィンの思想・発想をさらい、これに影響を受けた1060年代以後のイギリスの教育界でのアクション・リサーチがどのようなものであったかを、ステンハウスらの理念を中心に論じる。後者の前者との比較や、一般的な方法論との比較から、その特徴と構造を浮き彫りにする。第2章では、アクションリサーチのあるべき形について、データ収集において1)場に如何に参加するか2)何時実施するか 3) 如何に記録し確かめるか、の3つの観点から整理したり、研究としての信頼性をいうためのトライアンギュレーションを1)異なる時空間や人物によるデータでの検証2)異なる研究者が相互にクロスチェック3)複数の理論を持ち込んで解釈4)複数の方法論を用いて探究、の4観点から心がけたり、実践についての省察を1)如何に有効であったか2)如何に実行可能であったか3)如何に場に受け入れられたか、の3観点から継続的に行ったりといったことが重要であると主張する。最後に、アクションリサーチのサイクルは研究を行う小グループのみで完結しうるとしつつ、そこからさらに輪を広げ、グループ外の研究者や実践者をも積極的に巻き込むことこそがそれらの質を上げることにつながるということをいい筆をおく。また本編で指定したコラムでは、記録においてビデオを用いる手法——ビジュアルエスノグラフィー——の利点と難点についてまとめている。

結論

私がこれまでに行ってきた研究/実践が、如何にこれらの方法論と自然に合致していたか、また、如何なる点において不十分であったか、反省するのに十分な参考元である。今回読んでいて最も個人的にテンションが上がったのは、本編に登場する図式が(当たり前のことではあるが)私が計画書に書いた図式と似通っていると感じた時だった。この両者を比較すると、私が頭の中ではわかっていたけれども図解・言語化し切れてはいなかった、ないしある意味で面倒がって意図的に省いてしまっていた部分についての自省ができる。それこそ、今回の計画で行おうとしている「懇談会」は、まさに「輪を広げてフィードバックを得る」過程を指していたように思われる。また、「みらいゼミ」を如何に効果的な枠組みに設計するかという喫緊の課題に晒されている今、これほどまでに完結かつ体系的にアクションリサーチについて論じた論文に出会えたのは僥倖だった。そもそも次の「みらいゼミ」では前回の「学友会ゼミ」の活動についての総括からまず始めねばならず、このためにもこの論文の内容は役立つし、次の「みらいゼミ」で具体的に如何なる活動を展開するのかについて私の中にあった輪郭を持たない構想について、方法論という観点から有効なものを有効な形でピックアップして具体化することができそうに思う。今回、まだ読み切れてはいない部分としてはこの論文のあとについているコラムがあるが、次の「みらいゼミ」では「音声収録されていることを前提にした、対話形式での積み重ね」を柱としようと考えているから、その意義を考える上で役立ちそうであるから読もうと思う。しかし同時に、いよいよ今年度が始まって2ヶ月を過ぎようという今、もうそろそろこうした方法論的な論文を読むのは切り上げて、研究の内実に迫るものにシフトしたいとも思う。

自由コメント:「結論」に書きたいことをあらかた書く余裕があったから自由コメントで書くことがあまりない。

【5/2】

沖裕貴(2016)「立命館大学のピア・サポート・プログラム : その特徴と課題、今後の展望」『立命館高等教育研究』第16号. 1p

背景「「ピア」の視点から自治の課題をひもときたい!」

序論

昔から「ピア」の考え方に共感することが多く、私が設立したサークルの今の規約には、よく「ピアサポーターとして……」といった文言が登場する。「ピア」の考え方とは何なのかを改めて調べようと思い探すと、この論文を見つけた。ピアについて論じているようで、同時にこの論文は、自治について言及している。偶然、私の本来の研究にも重なるものを見つけたので、この論文を読むことにした。

内容を総括すると、この論文は、立命館大学におけるピア・サポートのとりくみを、その理論的根拠となっている先行するとりくみや学術的整理と比較することで特徴づけ、先進性と課題を指摘する構成をしている。乱暴にまとめてしまえば「自治の活動なのか支援の活動なのかを峻別せよ」と言っているから、ここに指摘されている「ピア・サポートのとりくみの課題」は、「自治のとりくみの課題」でもあると考えた。

本論

第1章では、ピア・サポート・プログラムについてこれまでどのような理解をされてきたかをまとめる。Carr(1981)による「学生・生徒たちに他の人を思いやることを学ばせ、その思いやりを実践させる方法の一つであり、自らも学生・生徒であるピア・サポーターが、きちんとした指導のもとで仲間の学生・生徒を支援する取り組み」という表現を摘示し、「同じ学生(peer)同士が専門性をもつ教職員の指導のもと、仲間同士で援助し、学び合う制度」としておおむね理解されていると指摘し、それは「指導する側の教職員にとっても業務の改善や学生とともに成長する喜びを享受するプログラム」であると言う。

第2章では、本来別の考え方であるはずの「学びのコミュニティ(FD・SD)」と「学生参画(student engagement)」が、全学協議会での議論や、公式のステートメントなどから、混同されていると指摘する。この論文は、「学生参画」は「FDやSDの活動とは一線を画す」にもかかわらず「学生自治活動と混同」されているという。

第3章では、アメリカの大学における「ピア・テューター」のとりくみと、三重大学における「キャリア・ピア・サポーター」のとりくみとを例にあげ、それらの特徴として統合的な研修体制があることを指摘する。そのうえで、立命館大学でのこれまでの議論においても、現場から①業務の効率的な分担、②共通の研修、③情報の共有などの必要性が指摘されていることをとりあげて、「全体を俯瞰する総合的なシステムやセンター」の必要性を主張する。

最後にこの論文では、あらためて、立命館大学においてピア・サポート・プログラムがFDやSDの領域に重なっている現状を批判し、それらを前提とした問いかけを「学生全体の代表制を持たない彼ら」に投げかけても、「しばしば彼らを混乱させることにつながった」と指摘し、「FDやSDへの貢献を求めるがゆえに、彼らの自主性を過度に期待し、研修や教職員の指導あるいは協調をないがしろにする傾向が生じる」とする。それらを踏まえ、峻別すべき概念を峻別することや、過度な要求をしないこと、研修や連携の重要性など、6つの提言をして筆をおく。

①ピア・サポート・プログラムは学生参画(student engagement)の文脈で捉えるべきであり、運営方針は「支援される側の学生の成長」と「支援する側の学生の成長」の実現である。

②とくに「支援される側への成長モデルの提示」と「支援する側の学生の進路への寄与」が重要となる。

③ピア・サポーターに「授業改善」や「FD / SD」を過度に求めない。結果的に支援される側の学生の成長から見えてくるものである。

④教職協働が基本であり、職員による日常的な指導(supervision)が欠かせない。

⑤研修(資格化を含む)と効果検証を忘れない。

⑥ピア・サポート・プログラム間の連携を構築する。

結論

私が「大学自治」と「学生自治」の峻別をかねてから心がけていることと、この論文の課題意識とには重なる部分が多いように思われる。「大学の側から学生自治がどう映っているのか」を垣間見る文章として、非常に興味深かった。学生自治の現場にいる身としては、学部自治会執行委員会・自治委員会・オリター団という、学部自治会の内包組織それぞれがもっとうまく連携すれば、そもそも学友会の側のフローから「峻別しながら一緒に行う」ことができるのではないかと思う。それを難しくしているのは何か、というのは、私の研究の範囲なのだろう。

自由コメント:率直な、単なる個人的な感想を書くなら、少しだけ、いけすかない感じがあった。それはおそらく、私があまりにも「自治」的なものが好きすぎる為の感覚だろうと思う。私は「自治」のことを、①学園というコミュニティを形成しているある集団がもつ自然の権利を行使するための形として、②ありがちな「大人」と「子供」、「与える側」と「与えられる側」、「保護者側」と「保護される側」のような構造の非対称性に抵抗し、あくまで社会人対社会人の関係であるはずという前提を思い出し、対等で建設的な協働を目指すための枠組みとして、の2つの観点でとらえているところがある(ここでいう「自治」は、「学生自治」も「大学自治」もふくむ、フロー全体をなぞっていう言葉である)。「自治の尊厳」と「合理的なピア・サポート・プログラムの運用」が、どこかバッティングするような印象を覚えてしまったのだ。もともと、学部自治会オリター団のことについては研究したいと思っていたが、それは独立した領域ではなく、この「バッティングするような印象」から、「自治」そのものに実は裏側でひろく密着した領域なのかもしれないという示唆を今回得た格好である。

【4/25】

柳瀬陽介(2018)「なぜ物語は実践研究にとって重要なのか -読者・利用者による一般化可能性- 」『言語文化教育研究学会』第16巻. 12p

背景「立命館民主主義を説明する歴史観を形成したい!」

序論

木曜3限に受講している「メディアと現代文化」において、「物語」についての興味深い話があった。それを聞いていて、なるほど、「歴史観」とは事実である以上に「物語」なのか、という気づきを得た。そして立命館民主主義の実践者として私なりの独自の歴史観を持っていた私は、その「物語」性を看破されてしまったような気持ちになった。しかし、歴史観それそのものは科学的な検討のうえでも欠かせないものなのではないか、という直感があり、それを裏付けるような論文をすぐに探して、その日のうちに見つけたのがこの論文である。

この論文は、今や学術の世界においてnarrative=「物語」が欠かせないものとなっていることを指摘したうえで、「物語」と「科学的規範」を対比させ、その有用性と危険性を整理し、指摘する。

本論

この論文は、1)心理学者ブルーナー、2)社会学者ルートマン、3)哲学者アレントの3名の理論を組みあわせたうえで、4)歴史学者ホワイトの歴史理論を重ねあわせて、理論的な整理をしている。まず、「科学的規範」と「物語」を、複数の観点に照準をあてて対比することで特徴づける(1, 2, 3)。そのうえで、それらを「歴史」概念と関連づけて整理することで、「歴史的な過去」と「実践的な過去」とを対比させることで、「物語」の有用性と危険性についてまとめる。それらの理論的整理をもとに、どうして「物語」的な記述が有用なのかを、1)科学規範様式では至らない効果、2)一般化可能性から指摘する。最後に、それらの理論的整理によって明らかになった、1)世界の複合生と人間の複数生に基づいた現実における諸問題をあつかうための対話的多声性2)「意味」をその可能性も含めて自覚的に表現できる、3)「私たちは何をするべきか」と読者・利用者が検討することによる一般化の可能性、などの観点から「物語」の有用性をまとめ、また、1)一面的な教訓話・イデオロギーになってしまう、2)表に現れない大きなストーリーを見落とす、などの危険性をまとめる。そのうえで、学術の歴史のなかで、ここ最近のわずかな世紀において「物語」が軽視されてきたことを指摘し、太古から活用されてきた「物語」と、研究者・実践者がうまく付き合うために、「科学規範様式」と「物語様式」を明確に区別し、使い分ける文化が成熟されるべきで、それによって、実践研究はその創造性を保ことができるだろうと主張して終わる。

結論

興味がある範囲なのでなんとか大枠は追えたが、正直、哲学科というわけでもない単なる実学的学際学部の学部生では力不足だったように思う。読めている感じがしないし、実際、多くの部分を読み飛ばしてしまっている。しかし確たる自信で納得できたこととして、「物語」は、「私たちが何をするべきか」の示唆を与える、という部分だった。なるほど、私が学部2回生の時にやろうとしていた立命館民主主義研究は確かに研究というよりは実践だった。だから、自然と「何をするべきか」を示唆し、補強する効果をもつ「物語」を、無自覚のうちに求め、そのいびつな正解に到達していたのだろうと思う。そのうえで、この論文が指摘する「使い分ける文化」が必要であることにも同意する。私は、少なくとも今のところは、学部2回生のころの活動を引き継いて、実践研究をしたいというモチベーションでこの学習をしている。ならば、ある意味では正解で、ある意味では間違いだった「物語」の試みを、手放すべきではないし、同時に、うまい距離感で、整理して使いこなさなければいけない。まだ理解しきれていない部分が多いし、難易度も高いが、この論文は読まなければいけない論文であるように思えてならないので、精読を継続する。

自由コメント:この課題において、2週間つづけて全く同じ論文を課題としてあつかっても問題ないのかどうかわからない。しかし、あくまで私のやりたい研究のために私のとりくみがあるのであって、成績評価の都合からそこに制約が入るというのもおかしな話なので(難しい論文なのでしっかり読みます、というのを、いやいや、1週間で読み切れる程度の論文だけを探してきなさいよ、というふうになれば、それは、ネガティブな介入だと言わざるを得ないだろう)、ひとまず、怒られないうちはそうする方針でこの論文と向き合う。もしどうしてもダメそうなら、この論文を読みながらでも読み進められそうな別のもう少し軽い論文を読む。

【4/18】

中村和彦(2008)「アクションリサーチとは何か?」『人間関係研究』第7号. 1p

背景「アクション・リサーチをやりたい!」

序論

この論文は、関西の若手の社会学系の研究者、主に院生が中心となって形成された互助会に、私が参加した際に、先達から勧められたものである。この論文では、「アクションリサーチ」と呼ばれる研究手法について体系的にまとめられている。実践者である私が実践者でありながら実践を研究に活かそうと目論むにあたって、これらの考え方は避けては通れないと考えたのが、この論文を精読する所以である。

内容を総括すると、この論文は、研究者のビギナー向けの記事としての性質が強く、その意味で非常に質が高いと言える。まずアクションリサーチ一般の概念を概説した上で、歴史を無理なく総覧し、その後、分類を試みて、研究手法としての性質を明らかにするという構成は、読みやすいうえ理解しやすい。あえて批判をするところがあるとしたら、この論文は、単語の定義が必要になると頻繁に広辞苑をひくが、言葉というのは生き物であって、広辞苑といった辞書は、言葉を定義するものというよりは、文脈の上で言葉を理解するための重大なヒントを与えるもの程度に過ぎないから、少しだけ子供だまし的なものを感じた。これも、ビギナー向けの文章故であろう(こういった文章で出てくる単語の「文脈」は、概して、また別の論文だったりするから)。

本論

この論文は、まず「アクションリサーチ」のはしりがKrut Lewinによる1946年の取り組みであることを確認したうえで、近年、様々な分野でアクションリサーチという研究手法が注目されていると述べる。次に、Coghlan & Brannick(2005)による“research about action”と“research in action”の区別や、秋田・市川(2001)による「実戦についての研究」と「実践を通しての研究」の区別を紹介したうえで、彼らや、渡辺(2000)、Freedman(2006)の考えを参考にしつつ、Lewin自身による「計画-実行-評価」の反復的、螺旋的なサイクル、という整理を下敷きに、中村なりに、アクションリサーチ一般のフローチャートを示して、それぞれの段階において求められることを論じる。次に、アクションリサーチの歴史を、Lewin以前のものからさらい、1)産業界において2)教育において3)コミュニティ開発において、それぞれにまとめる。3)の中で、PARという考え方も紹介する。その後、これまでを踏まえて中村なりにアクションリサーチの定義をし、その上で、アクションリサーチに対する分類を試みた例を紹介する。そのなかから、アクションリサーチが抱える構造的性質を明らかになると、それを踏まえて、研究者が心がけなければならない事項についても整理する。最後に、方法論としてのアクションリサーチの位置付けを概説し、アクションリサーチを試みようというこれからの研究者に対して「自分自身の私利私欲のために研究に取り組んでいないかを研究者自信が自問自答」することが「重要である」と述べて終わる。

この論文は、南山大学の紀要論文雑誌の一番最初に掲載されていた特集記事である。その性質からして、なるほど、いわゆる「研究」のビギナー向けに書かれた、非常に親切なコンセプトの論文であることがよくわかる。

結論

この論文は、研究の内容の参考にするというよりは、研究そのものの参考にするのに適している。アクションリサーチ一般について概説しながら、さまざまある具体的なアクションリサーチをとりまとめているから、これを読んだ研究者は、自身の興味に合ったアクションリサーチの形を独自に考え得るだろう。ただし、ひとつ留意しなければならないことには、この『人間関係研究』はそもそも「人間関係研究センター」つまり「心理学」の雑誌である。政策科学部での研究にそのまま応用できるかについては、慎重に検討しなければならないだろう。

【4/11】

木多悠介(2021)「立命館禁衛隊創設と学園経営」 『立命館 史資料センター紀要 』第4号

背景「“ブランド”という観点で立命館民主主義を考えたい!」

序論

立命館民主主義研究をするにあたって、その構想をまとめるnote記事が書きたくなり、その執筆の一環で見つけたのがこの論文であった。今回この論文を選択したのは、私が「立命館民主主義」という言葉に対して見出している「ブランド」性の元祖に「禁衛立命」という「立命館ブランド」があるのではないかと思うためである。

この論文では、立命館禁衛隊を立命館教学の方向性を打ち出すための象徴であったとする従来の理解を批判し、経営悪化を打開するための広告塔であったとしている。

この論文を読んだ率直な感想として、論文というよりは論考とでもいうべきなのではないかというものがある。というのも、いわゆる論文らしい無味乾燥なフォーマットというよりは、この文章を書いているとき、いったい筆者はどんな表情をしていたのか、ありありと想像ができるような書き方をしていて、問題意識や訴えたいことが想像していた以上に鮮明だったような印象があった。

本論

この論文は、まず本件に関する既存の理解を批判し、既存の研究の不足を指摘したうえで、この研究の主題を、中川が禁衛隊に対して行った訓示の中にみられる「効果」という語を中川が如何なる意味で用いていたかを「学園経営との関連のなかから明らかにする」ことであると整理する(はじめに)。次に、1928年の大学令公布に応じて立命館学園が大規模な財政出動をし、結果として経営が悪化し、入学者数を増やす必要に迫られていたことを指摘する(第一章 大学昇格と経営問題)。その後、禁衛隊の具体的な活動について事実ベースで摘示してから、その活用のありかたが、初めから教学の方針を打ち出すためのものであったにしては杜撰であることを指摘し、むしろ、中川が初めから禁衛隊に「期待」していた「効果」とは、入学者の獲得のための宣伝効果に過ぎなかったと主張する。また、禁衛隊とは特定の式典のために「編成」された組織であったが、その「期待」を超える「効果」の発揮具合によって「立命館ブランド」が誕生したと主張する(第二章 禁衛隊の創設とその「効果」)。最後にこれらを総括したうえで、「太平洋戦争終結間際から終戦直後にかけての、立命館学園の異常にも思われる変わり身の速さを可能とした理由の一端も、このようなところにあるのかもしれない」と示唆して筆をおく(おわりに)。

この論文が示したことは、立命館禁衛隊の存在には、必ずしも戦前の立命館学園が国粋主義的であったことのみならず、経営上の合理性のために寄与したブランドイメージであったという側面もあるということである。この論文において木多は「必ずしも前者のみではないのだ」ということをして「異常にも思われる変わり身の速さを可能とした理由の一端」を見出せるかもしれないと示唆するのである。

結論

序論において私が「論文というより論考」としたのはまさにこうしたところで、示唆が非常に興味ぶかい。禁衛立命というブランドイメージは、俗っぽい言い方をすれば「思想強い」から存在したのではなく、あくまで経営のために妥当に存在したものでしかないから、戦後、経営戦略上合理的でなくなれば、簡単に捨てられてしまったのだ、ということを木多は暗に主張しようと試みている。

この「ブランド史観」とでもいうべき木多の示唆する見方は、私が考える「立命館民主主義」観と通底する。うわ部だけのものにすぎないから、過度に縛られず、時代に応じて捨てる決断ができた、ということを、私はどちらかといえば高く評価したい。それは、理念本意ではなく、当事者本意の「運営体制」のありかたであると言い換えられる。全構成員自治に基づく「立命館民主主義」は、むしろ、かくあるべきだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?