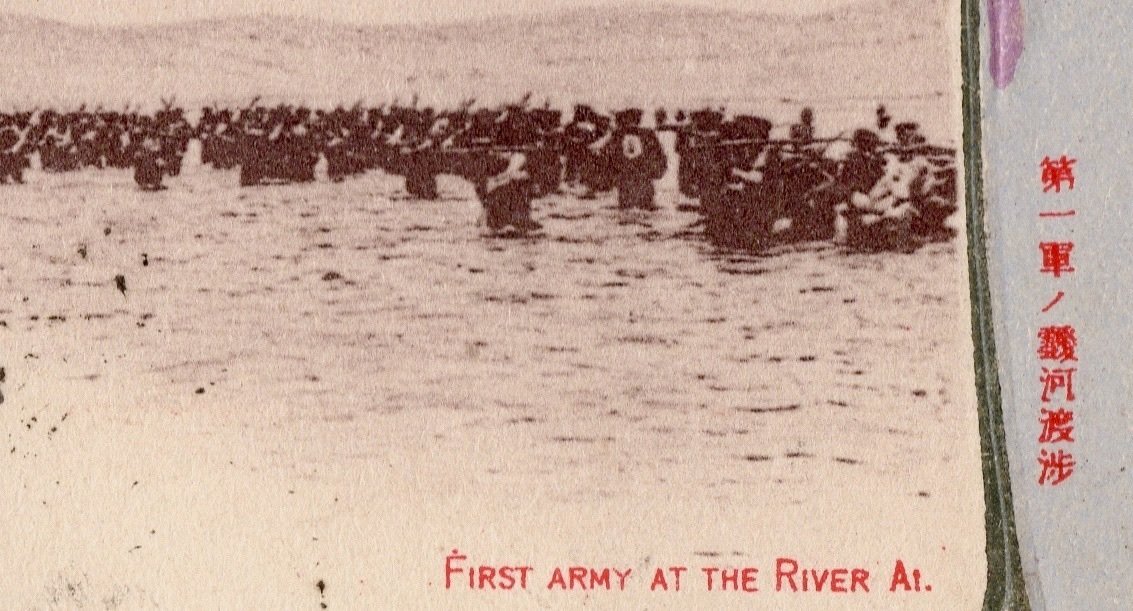

祖父の日露戦争陣中日記:(2)愛河渡渉と蛤蟆塘の戦闘

今回は4月29日から再開します。

4月29日:午前2時ごろ宿営地を出発し、午前7時ごろ鴨緑江前岸の山陰に至った。当陣地より、歩兵の徒河援護のため、砲兵は砲撃を試みた。しかし、ロシア軍は即刻退却してしまった様子なので、午後1時ごろから船10隻に分乗して渡河を開始した。しかし、意外にもロシア軍は銃弾を一発撃つ気配もなく、我々は安全に渡河を終え、清国の盛京省に入った。時刻は午後4時であった。ここから山や谷を超えて前進し、ある谷で露営した。行程約20 km。

4月30日:午前5時露営地を出発し、山や谷を超えて約2 kmの山頂に至ると、愛河下流では激烈な砲銃戦が行われている様子が見えた。夕刻になって谷間に下りて露営した。午後11時ごろ露営地を撤収し愛河方向へ前進した。行程12 km。

5月1日:午前3時ごろ愛河前岸山頂に掩堡子(塹壕)を造り、この陣地で夜明けを待った。夜が明けると我々の前方にロシア兵の姿は見えなかった。午前6時ごろより九連城及び安東県方向では激烈な砲銃戦が行われているようである。8時ごろどこからか砲弾5、6発が我々の頭上を「ピュー」と飛んだきた。同時に前進の命令が下った。水深はほとんど臍に達するほどであったが難なく渡河を完了した。その直後の午前9時ごろ、前方2 km余の石城方面より我々に向かって敵が射撃を開始した。これに対して我が軍は優勢に反撃を行った。敵はしばらく応戦したが、その後退却を始めた。そこで我が軍は前進して、午前11時には敵の陣地石城を占拠した。石城には戦利品と言える物はなく、死体1体が残されているのみであった。我が軍はこの地に一時集合して昼食をとった。午後になって追撃すること約2 km、敵軍は蛤蟆塘(コウバトウ)に陣取り、我々の前進を阻もうと企てた。そのため、この地で激戦が始まった。この戦闘において、第5中隊にいたっては将校1名を除いて皆負傷するほどであった。我々も非常に苦しい戦いを強いられたが、午後7時ごろ敵軍は退却を始めたため、ついに蛤蟆塘を占領することができた。本日の戦闘における我が第2中隊の戦死者は、中ノ子亀吉氏、掛橋又一氏の2名、他に負傷者9名であった。山を下ると近衛師団もちょうどこの地へ来ていた。敵の捕虜は将校以下7名で、連隊本部へ連行された。午後7時半ごろ蛤蟆塘三叉路付近に集合し、大隊は約4 km後進して午後11時過ぎ大楼房に到着し、ここに露営した。

5月2日:小雨降りしきるため、山腹に天幕あるいは黍(キビ)を使って舎を作り宿営した。午後2時ごろ転宿のため当地を出発し、午後8時ごろ石城付近の山中に到着し、清人の家宅に宿営した。中村一彦大尉は連隊副官へ転職されたので、藤丸中尉が中隊長の職務を遂行することになった。当分隊は固有小隊へ復帰した。

5月4日:午前9時より糧食運搬に従事した。午後2時より大隊本部前において、5月1日戦闘の際の戦死者の追悼会が施行された。本願寺特派員従軍仏教師3名が出場していた。

5月5日:午前7時宿舎を出て蛤蟆塘での戦死者埋葬地へ向かい、ここで鴨緑江付近一帯の敵軍を撃退した第1軍に対する陛下の御勅語を賜る奉読式が行われた。終了後戦死者追悼式が開催され、歩兵第24連隊の万歳をして宿舎に戻った。去る5月1日の午前中石城において負傷し入院中であった池永太一郎氏は4日死去した旨の連絡があった。当日、背嚢が送り返されてきた。

5月7日:故郷より4月16日発の書簡が届いた。池永太一郎氏の私物とともに書簡一通を彼の郷里に送付した。

5月8日:午後8時、中隊本部より呼び出しを受け出頭したところ、本月1日付にて軍曹に任ぜられることとなり、その辞令を受けた。

5月10日:午前5時宿営地を出発し、午後7時30分官家堡子(村)に到着した。行程約32 km。第12旅団は鳳凰城を左翼とし、右翼は愛河の上流にわたる範囲を警戒防衛することになった。

祖父の属する歩兵第24連隊は、この官家堡子という村に約1ヶ月滞在し、付近の敵情偵察を繰り返しながら、次の戦闘に向けて鋭気を養うことになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?