05_金太郎だらけの浮世絵マン④

「オッス!意欲作ほど売れない法則!(挨拶)」

さて今回はまず、『金太郎だらけの浮世絵マン』セットの一枚として印刷までしたのに大量の断裁ミスで販売できなかった喜多川歌麿「山姥&金太郎」の解説から。

【シール解説】

歌麿は鳥居清長に次いで大量の金太郎浮世絵を残しています。そんな歌麿の金太郎浮世絵の特徴は以下三点。

-------------------------------------------------------

①ほとんどの金太郎が山姥とペア

②山姥を美人画タッチで表現

③隠し味にお色気要素

-------------------------------------------------------

それまで金太郎物語に登場する山姥といえば鬼女のような外見で、どちらかと言うと神や妖怪に近い存在として描かれていました。そんな山姥を美人画タッチにして俗世間に引きずり下ろしたことが歌麿の描く金太郎浮世絵の最大のウリだと思われます。金太郎と山姥(美人画バージョン)に一般的な母子の日常風景を演じさせて多くの共感を得たのでしょう。

こういった庶民の共感を売りにした描き方は清長も得意としていましたが、清長の金太郎が道化役の熊を相手に年中行事を楽しむ無邪気でかわいいものであったのに対して、歌麿は露骨にお色気要素を盛り込んできます。

私なんかは心が汚れきっているので、歌麿の描く金太郎の顔は、もはやスケベなおっさんにしか見えません。汚れつちまつた悲しみに……。

『金太郎だらけの浮世絵マン』では、そんな歌麿の金太郎作品群にあってわりと無邪気さが感じられて好きな「山姥に面をかぶせる金太郎(仮)」をシール化しました。

それでは金太郎シリーズ最後の裏書き解説です。

【裏書き解説】

・夢枕に龍が勃ち金太さずかったと噂され

金太郎の母親は常に山姥とされますが父親には諸説あるようです。

今回は『前太平記』の「赤龍と通ずる夢を見ていたら雷鳴が轟き、目が覚めると子を孕んでいた」パターンをもとに組み立てました。

あくまで噂とすることで諸説あることを匂わせています。

・?仮面に包まれた母が

絵の内容を受けて「仮面」という言葉を使いたかったので「謎のベール」を持ち出しました。ハテナを丸で囲むのは旧ビックリマンの裏書きにあったような気がしますが思い出せません。

金太郎の母とはすなわち山姥なのでルビを「うば」にしました。

・愛情たっぷり手間暇かけて無農薬の勇気栽培。

この裏書きを考えていたころの記憶が全くないので何故この一節が浮かんだのかわからないのですが、歌麿が親子の様子に見せかけて描いたセクハラ的な(ように見える)関係性を健全な親子愛で払拭したかったのかなと思います。

ただ、そのわりに冒頭で「夢枕に立つ」を「勃つ」にして龍との交わりを暗示してるので、我ながら迷走している印象を受けますね苦笑。

印刷所にデータを入稿する直前まで「夢枕に雷鳴轟き金太さずかったと曰う」だったのに、方向性の矛盾に気づきながらも思いついたネタを引っ込められなかったんでしょうか。愚かなりマンマン堂。

・我が子大事に「金太負けるな。」と声援を送りポーッとなるヨ!!

旧ビックリマン、金太ロボ神の裏書き【「金太負けるな。」と言われるとポーッとなるヨ!!】から拝借。

これは、つボイノリオの下ネタ歌謡「金太の大冒険」を元にしてるわけですが、ビックリマン版では元ネタにはない恥じらい要素が追加されており、そのちょっとした味付けによって下品にならず茶目っ気として昇華されています。

タンゴ博士のビックリマン世界はこの辺りのさじ加減が絶妙だと気づき、改めて好きになりました。

・・・・・

以上で『金太郎だらけの浮世絵マン』のシール解説はすべて終わりなのですが、最後に、裏書きを書くにあたってとっっっっっっっってもお世話になった金太郎研究の金字塔とも呼ぶべき書籍を紹介させていただきます。

【参考資料の紹介】

「桃太郎や浦島太郎と異なり、金太郎が何をした人物なのか知らない人が多い」という話しのネタがありますが、金太郎研究の第一人者と言って過言ではない鳥居フミ子先生が本格的に金太郎の歴史について調べ始めたのは1970年代でした。つまりそれまでは特に誰も気にしていなかったわけです。

鳥居先生は1986年に発行された『日本伝奇伝説大事典(角川書店)』の中の金太郎の項目を執筆するに当たり、それまであまり研究されていなかった金太郎についての資料調査を始めたそうです。それが本の出版より十年余り昔のこと。

鳥居先生は草双紙にルーツがあるのではないかという見立てのもと、全く手さぐりの状態からたくさんの図書館を訪問して文献の追跡および収集を行いました。

国立台湾大学で『金時稚立剛士雑』、東京都立中央図書館で『きんときおさなだち』、舞鶴市郷土資料館糸井文庫で『金時出世扇』の原本など重要な文献を次々と発見していきます。

鳥居先生はもともと近松門左衛門や古浄瑠璃の研究をされていたので、金太郎に関しても草双紙だけでなく浄瑠璃・歌舞伎・浮世絵など江戸時代の大衆文化全般を絡めて、それぞれの相互関係から金太郎の成り立ちを紐解いていくのですが、この発見の過程を豊富な図版とともに追体験できるのが以下に紹介する二冊です。

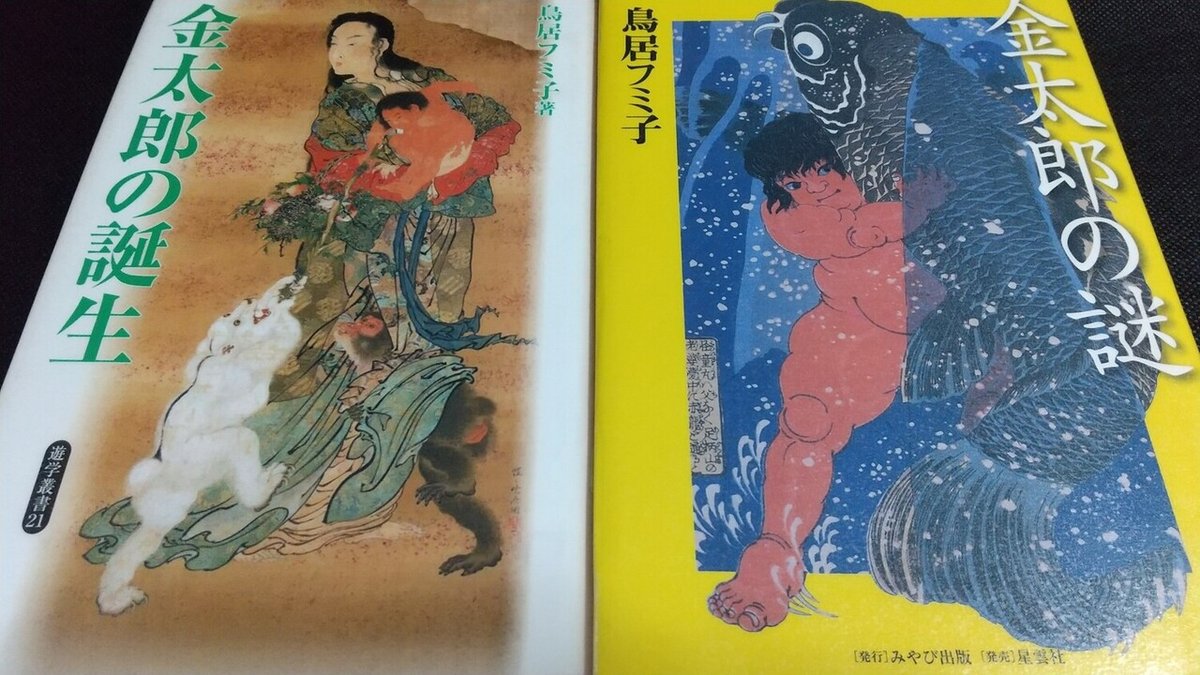

1.鳥居フミ子 『金太郎の誕生(遊学叢書)』 2002年1月発行

『金太郎の誕生』は、鳥居先生の「調査→発見→新たな謎→新たな調査→新たな発見→さらに新たな謎→」の積み重ねが生々しく綴られています。立ち止まって整理することよりも探求心に身を任せて様々な資料を読み散らすことを優先したような書き方に、発見と疑問が交互に押し寄せてくる疾走感を味わえます。

最後まで疑問のままで終わる事柄もたくさんありますが、とにかくエキサイティングに読み進めることができます。

本文で調査した成果が最終章に『著者の覚書』としてまとめられているのですが、この時点で金太郎についてわかっていることとわからないことが項目ごとにざっくり分けられているのでとても便利です。これと、その次の『金太郎関連年表』を見るだけでも相当のキンタポイントが押さえられます。

結果だけを知りたいなら本文を読まなくても『著者の覚書』と『金太郎関連年表』を「前回までのあらすじ」がわりにして、次に紹介する続編の『金太郎の謎』を読み始めても問題はない気がします。

もちろん、謎を解く過程にこそ一番の旨味と栄養が含まれていると思いますが。

2.鳥居フミ子 『金太郎の謎』2012年12月発行

『金太郎の誕生』から十年後に発売されたこちらでは前作で発見した情報をわかりやすく整理して、さらに深く考察していきます。

深く考察といっても、草双紙(絵本)や浮世絵などの図版を資料として多用してくれているので鮮やかさが増し、難解なことは微塵もなくとても楽しく金太郎にまつわる様々な事柄の成り立ちについて学ぶことができるので安心です。

「学ぶ」とは発見する喜びであり、それを絵や書物のような文化的娯楽から得ることができるのは人間の特権ですね。

【最後に】

鳥居フミ子先生の金太郎研究書は二冊を通して、発見することの喜びやそこから生まれた新たな疑問について更に探求する楽しみを追体験できる興奮の記録となっています。

物事を過程や文脈や関係性で理解できない/しようとしない人が増えたように感じますが、すべての物事は縦軸と横軸が複雑に織り重なることで成り立っているので、それを紐解いて本質を探ることの大切さは失われないでほしいと切に願います。

鳥居先生は『金太郎の謎』の【おわりに】で、

「いまでは多くの図書館や博物館、美術館、そして個人所蔵の資料までが電子資料として公開される趨勢になっている。これから金太郎関係の新資料も数多く提供されることであろう。新しく、より深く金太郎伝説の生成も語られるようになるであろうと期待しながら筆を擱くことにしたいと思う。」

と、未来への希望溢れる一文を書いていらっしゃいます。

私としては、何よりもまず鳥居フミ子さんの著書2冊を(図版を可能な限りカラーに差し替えた上で)電子書籍化すべきと強く感じます。

金太郎研究書の金字塔はこの二冊をおいて有り得ないのですから!

そして、もしもそれが実現した暁には、浮世絵の博物館に金太郎浮世絵だけを集めた展覧会を開催してほしいものです。

・・・・・

そんなわけで、思いつきで始めた『浮世絵マン』シールの裏書き解説、今年は以上で終了します。最近SNS離れが著しいのですが、こちらのnoteは反応を気にせず気楽に、自己満足でも続けていけたらと思っております。

一度でもお読みくださったあなたに感謝。誠にありがとうございました。良いお年をお迎えください。

またこんど!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?