美術ど初心者によるフランソワ・ポンポン展レポート

美術のびの字も知らない筆者が、名古屋市美術館の特別展、フランソワ・ポンポン展に行ってきました。

美術館に行ったことのない人は美術鑑賞ってこんな感じなんだって気持ちで、美術館に行ったことのある人は暖かい目で読んで頂けると幸いです。

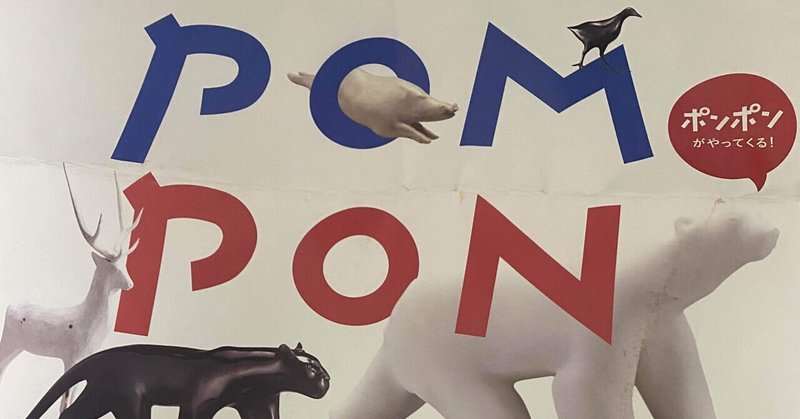

本展は、ポンポン初期の作品から1922年のサロンで大絶賛を受けた代表作

≪シロクマ≫を生み出し、名声を確立していくまでの彼の作品と生涯の魅力に迫ります。

当展覧会は、ポンポンの本国フランスからの特別出品として、ポンポンが建築と彫刻の基礎を学んだ美術学校があり、ポンポン最大の支援者であったディジョン市のディジョン美術館、出生地ソーリューにあるフランソワ・ポンポン美術館、パリのオルセー美術館、そして国内でまとまった数のコレクションをもつ群馬県立館林美術館の約90点の作品で構成、彼の制作の全貌をたどる日本初の回顧展です。

フランソワ・ポンポン展の概要

愛らしい名前に加え、独特なつるつる感の動物彫刻が代表作である為、何とも可愛らしい印象の20世紀初頭の彫刻家フランソワ・ポンポン。

実は元々は「考える人」で有名なロダンの元で写実的な人物彫刻での大成を志していたとか。この時期のロダンは、一時期の同じ工房の門を叩いたブランクーシをして「大樹の陰では何も育たない」と言わしめるほど、多大なる影響を与えていたらしい。

時代的にも具象的な美術から抽象的な美術に変化していく潮流の先駆けとして、ポンポンは写実的な人物や動物彫刻の製作から、つるつるさとした曲線美といった抽象性を備えた温かみのある動物彫刻を彫り、大成していきます。ポンポン展は、作品とともにそのようなフランソワの軌跡をわかりやすい解説で辿っていく形でした。

フランソワ展及び美術鑑賞のすすめ

フランソワ展に限らず、美術館の特別展はまず非常に解説が充実しているので、彫刻なにそれっていう状態の筆者でもわかりやすく作品を鑑賞することができます。(作品のファーストインプレッションは解説に邪魔されない、あなただけのものなのでそこは大事にして欲しいところはありますが…)

動物彫刻とという題材と愛らしいフォルムのおかげで、初めての彫刻の美術鑑賞の入りにちょうど良かったです。お子様を連れて鑑賞している方もいました。

私は美術館に行くのは三回目ですが、作者の伝えたかったものを真に訴えかけるような独特の引力を持つ作品を見つけたときの喜びや、美術家として何に影響を受け、何を表現したくて作品を制作したのかという発露を感じるところに魅力を感じています。

ポンポン展の所感

最初にポンポン展で鑑賞した時に見かけた"シロクマ"はポンポン展を終えた後に見ると、また違ったものに見えたのではないでしょうか。

あのつるつるで可愛らしいフォルムをした作品は簡単なように見えて、ポンポンによる写実的な観察眼に裏打ちされたものでありながら、(実際あのフォルムでも筋肉の造形はかなりしっかりしているように思えました)動物の曲線美に本質を見出し、羽といった要素を捨象した上で抽象化された作品であるように思えました。

絵をやったことのない人がいきなりカービィみたいなデフォルメキャラを描いたらぐっちゃぐちゃになるやつに似てる気がします。たぶん違うけど。

ポンポンは動物の美しさをそのような曲線美と捉えていたからこそ、あのようなつるつるとした可愛らしい作品ができ、どこか動物のような温かさを見ている人に与えてくれるのかなぁ、と思いました。

さいごに

美術館の鑑賞は初心者でも楽しめるものであるので、まずは近所の美術館の特別展で気になったものでも行ってみてはいかがでしょうか。

さいごに、ポンポン展が行われていた、名古屋市立美術館の常設展の解説に「芸術作品とは感じたことに対してその感じたことを表現する手段である。」とありました。これは芸術作品に限らず、どの作品にも言えるのではないでしょうか。ポンポンが動物の美しさをその曲線美に見出し、表現したように。

私は、作り手に思うところがあって作られた作品の意図は、受け手の感受性と経験の違いによって全く同じように受け取られることは100%ないものの、ある程度の理解はできると考えています。

人によって作品を鑑賞して思うことは違う上に、人の考えは変わるので、

私には同じ作品を鑑賞した人の感想、評価が気になるところです。

例えば、「エモい」「尊い」といった感情も、文章にして言語化することで考えが整理されることがあるので、皆様作品を鑑賞したら、思ったことばんばんツイートや記事にしちゃいましょう。あなたしか知らない作品のいいところがきっとあります。

最後に、美術を一切知らなくても美術館は楽しめるということと、作品の感想を述べてほしいということをこの文章の結論として締めさせて頂きます。

最後までお読みいただきありがとうございました。またの機会に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?