今月読んだ本 (1)

2023年4月

今月から、今までは「神須屋通信」の中で書いていた「今月読んだ本」を独立させることにしました。まず、今月読んだ本のことを書く前に、今月87歳で亡くなった富岡多恵子さんに触れておきたい。詩人として出発して数々の優れた小説や評論、エッセーを書かれた富岡さんの、私は永年の読者の一人でした。特に評論が好きで、中でも、同性愛者としての折口信夫の深層に迫った「釈迢空ノート」には驚嘆しました。これだけの作家なのに、新聞やテレビの扱いが小さいと不満でしたが、朝日新聞に朝井まかてさんの懇切な追悼文が出て、すこし癒やされました。朝井さんは富岡さんと面識がなかったそうですが、富岡さんの詩の師匠だった小野十三郎が創設した大阪文学学校で修業したという縁があって、この郷土の先輩作家を敬愛していて、井原西鶴を主人公にした小説を書いた時にもっとも頼りになったのは、富岡さんの評伝「西鶴の感情」だったそうです。ご冥福を祈ります。

毎月、少なくとも一冊、英語の本を読むことを永年の習慣にしてきました。今月は、RICHARD POWERS の"The Overstory"を選びました。私にとっては未知の著者でしたが、新聞の書評欄で知って興味を覚えました。この小説は、その時に書評されていた作品ではなく、著者がピュリツァー賞を受賞した代表作です。樹木をテーマにした連作風の小説で、さすがに格調の高い純文学でしたが、私の英語力では読了するのに一ヶ月もかかりそうだと思って、途中で読むのを諦めました。とりあえず、この小説で知ったのは、アメリカではクリの木が伝染病で絶滅したことと、羅漢のことを英語ではarhatと言うということぐらい。でも、この小説が深い教養と思索の結果を詩的に表現した複雑な構造を持つ第一級の文学作品であるということはわかりました。日本語訳で読んだら感動するかもしれないが、たぶん、読まないでしょう。長すぎるし。年齢のせいか、ちかごろ、長い小説を読む体力の衰えを

痛感しています。若い頃にプルーストやドストエフスキーを読んでおいてよかった。日本語で読んだんですが。

岡本裕一郎「いま世界の哲学者が考えていること」。この著者の岡本という人のことも知らなかったんですが、大学の哲学教師だそうです。書名にひかれて買った文庫本ですが、中身は哲学だけの話ではなかったし、親本はかなり古いものでした。でも、文庫では最新のテーマを扱った章が追加されているし、現代の世界の見取り図としては分かりやすくバランス良く書かれていて、哲学・思想の啓蒙書としてなかなか優れた本であると思います。世界の大きな流れとして、最近のパンデミックやウクライナ侵攻が象徴するように、かつてフランシス・フクヤマがその勝利を宣言した、資本主義とリベラルデモクラシーがともに終わろうとしているのが今の世界だというわけですが、私が多岐にわたるこの本の中で一番興味を持ったのは、ダニ・ロドリックというトルコ出身の経済学者の説でした。今後、グローバリゼーションがどうなるかという話です。彼は、「ハイパーグローバリゼーション」「国民国家」「民主政治」の三つを同時に満たすことはできない、実現できるのは二つだけだと主張し、もし「国民国家」と「民主政治」を守るなら、「グローバリゼーション」のこれ以上の深化は諦めようというのです。その通りだと思いました。でも、他の組み合わせならどうなるのかな。排他的ナショナリズム、さらには戦争の弊害がある「国民国家」を止揚する方法はないのかと考えてしまいます。「世界連邦」は、SFファンの私にとって、子供の頃からの見果てぬ夢でした。

大江健三郎さんは丸谷才一さんの「樹影譚」を完璧な小説で名人芸だと評していましたが、丸谷さんが小説の名人だと評したのは、郷土の後輩でもある、藤沢周平でした。その丸谷さんがストーリーテリングの非凡な才能を認めていたもう一人の作家が辻原登です。今月は、その辻原さんの文庫本になった「卍どもえ」を読みました。題名から谷崎潤一郎を連想させるこの小説はまさに名人芸で、舌を巻くしかない面白さでした。圧倒されました。登場人物一人一人が詳細な履歴書を持っていて、その造形の克明さがただ事ではない。事実(らしきもの)の煉瓦を無数に組み立てて巨大な大伽藍を築いたような小説でした。たとえば、主人公の一人が、私と同時代に同じ大学の同じ学部に在籍していたことになっているなど、細部にわたって恐ろしいほどの迫真性がありました。そして、彼らが卍どもえになって展開するストーリーはなんともエロチックでスリリングなものでした。でも、こういう細かいローカルなリアリズムは、英語など外国語に翻訳するときにかえって不利になるのではないか。次に紹介する村上春樹などと比較して、そんなことも考えました。辻原さんの小説が世界に紹介される価値が充分にある、紹介されるべきだというのを前提としての話です。

村上春樹6年ぶりの長編小説「街とその不確かな壁」をさっそく読みました。デビュー作以来、ずっと伴走して読み続けてきた作家ですから、読まないわけにはいかない。で、読んだ感想。これぞいつもの村上春樹という安心安定の小説でした。山下達郎は新曲を聞いてもやっぱり山下達郎というのと同じ。これは決してマンネリを批判しているわけではない。ファンとしては感涙ものなのです。私は今まで、村上春樹の小説を批評的に読んだことがない。ただただ全身で小説世界に浸るのです。そうすると、精神の深い部分が共振する。私と同年で、熱烈な村上ファンである内田樹さんは、離婚して精神的に最悪だった時期に読むことができたのは村上春樹の小説だけだったと書いています。村上春樹の小説には精神を癒やす効果がある。この小説は、村上さん自身が書いているように、40年前に雑誌に発表したが、気に入らなくて本にはしなかった小説の書き直しです。40年ぶりなどというと、トム・クルーズの「TOP GUN MAVERICK」を思い出したりしますが、あれは映画の続編で36年ぶりだった。それはともかく、私は雑誌に掲載された小説を読んでいないから、その作品と今作の比較はできない。普通に新作小説として読みました。

この小説を読み終えて、村上春樹の擁護者であり批判者でもあった加藤典洋さんならどう批評しただろうかと考えました。加藤さんは、村上春樹の作品を批評するのは、人が考える以上に難しいと言っておられた。どれもが単純な寓話ではない。レイヤーが何層もあるのです。村上春樹が精神分析家の河合隼雄さんを尊敬していたことは有名ですが、村上春樹の小説は河合さんの箱庭療法のようなものです。何が書かれているのか、理屈ではわからないのだけれど、箱庭を作ることで患者が治ることがあるように、村上春樹の読者もまた謎に満ちた小説を意味もわからず読むことで癒やされるのです。物語による癒やし。その他にも、この小説を読みながら、作品中に引用されたガルシア・マルケスの「コレラ時代の愛」のこと(凄い小説です。)など、さまざまな事を考えました。おおざっぱに言うと、この小説もまた、他の多くの村上作品と同じく「喪失と恢復の物語」ということができるのかもしれません。推測にすぎませんが、村上さんには、若い頃に、とても大事な人を死か精神の病か何かで失った痛切な経験があったのではないでしょうか。たぶん、村上さんが小説を書くことは、箱庭をつくることと同じなのでしょう。伊丹十三を失った後の大江健三郎も、そんな物語を書きましたね。ほんとうに大切な人をなくしてしまった人は、その人が今いるであろう世界と、自分が現在いる世界の間をなんとかつなごうとする。人類が太古から紡いできた宗教も哲学も文学も、あるいは科学でさえも、みんなそのための手段だったのだと思います。この小説で村上春樹が描いた「不確かな壁」は、その二つの世界を遮る壁が実は絶対的な壁ではなく、想像力によってなのか奇跡によってなのかわからないが、とにかく通り抜けることもできるものなのだということを示しているのでしょう。これは癒やしの思想です。村上春樹の小説が世界中に読者を持っている理由がここにあると私は思います。なぜなら、人はみな、なにか大切なものをなくした経験を持っているから。

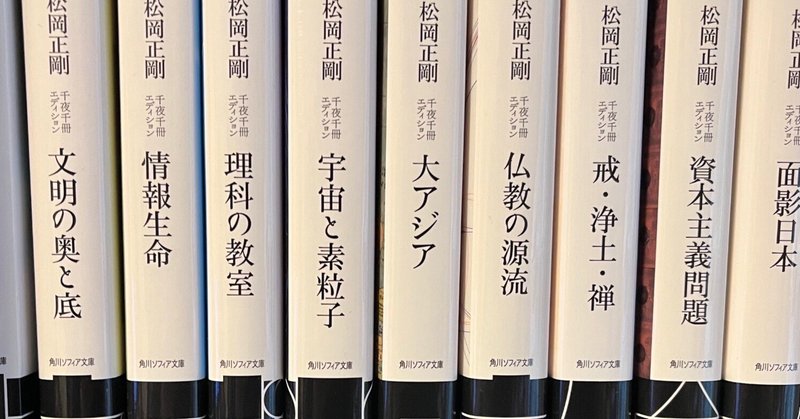

最後は松岡正剛さんの「戒・浄土・禅」。たぶん、世界的にも空前絶後の業績だと思いますが、松岡さんが長年ネットで展開している「千夜千冊」が書籍化された時、辞書のように分厚い赤い本が何冊も並ぶ偉観とその金額を見て、とても手に入れられないなと諦めていたのが、角川書店によって文庫化が始まった時の喜びと興奮は、いまも覚えています。先ほどの村上春樹の小説に「人間図書館」の少年が登場していましたが、まさに松岡さんその人が世界に二人といない人間図書館そのものです。文庫本が一冊一冊と出版され、とても全ては読めないけれど、遅れながらも追いかけている度に、松岡正剛という人のとても一人の人間とは思えない巨大な仕事の質と量にいつも圧倒され続けてきました。今月読んだ「戒・浄土・禅」は、空海から現代まで、日本の仏教の歴史を通観できる、仏教を知りたい人間への最良の道案内となる巻でした。仏教については既に「仏教の源流」という巻があるように、松岡さんは昔から仏教に大きな関心を持ってこられたようですが、恐ろしいのは、仏教に関する知識が松岡さんの知的世界の中ではごく一部でしかないことなのです。松岡ワールドには、自然科学も西洋哲学も文学も芸術も資本主義もある。まったく、なんという怪物でしょう。畏怖するしかない。今流行のチャットGPTでさえ、松岡さんには脱帽するだろうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?