チ。—地球の運動について— 完結!:最終巻を考察

C教支配下で異端とされる「地動説」を巡る苛烈ドラマを綴った漫画「チ。ー地球の運動についてー」が完結した。最終巻となる8巻には読者を混乱させる長いエピローグが挿入された。小野なりの考察を交えて「チ。」の凄さを紹介したい。ネタバレを含むので、未読の方はご注意を。

1年以上前に「チ。」の感想と今後の展開予想をnote記事に書かせてもらった(下リンク参照)。残念ながら最も望んでいた長期連載とはならなかった。とはいえ、何代もの主人公が入れ替わる大きな物語で、余計なストーリーを好まないこの作家のストレートな主張がしっかりとまとまっていた。

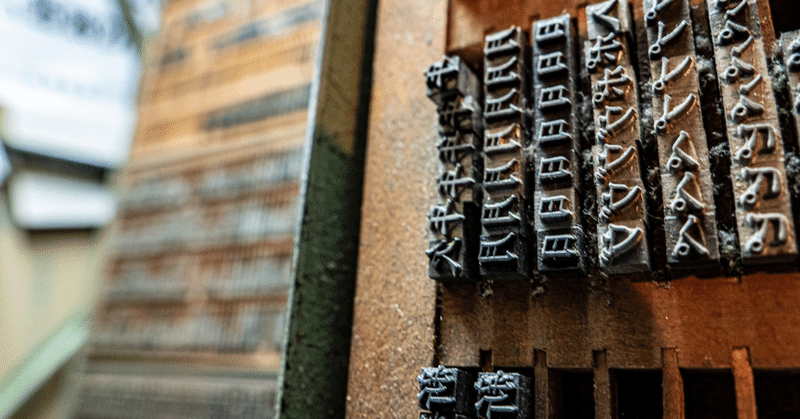

今後の展開予想を答え合わせしてみると、見事に外していて過去の自分が微笑ましい。3巻を読んだ時点では、「この物語は知を繋ぐ者たちの年代記」と思っていたためである。1人目の主人公ラファウの生い立ちがコペルニクスとそっくりだったので、15世紀をモデルとした空想世界物と認識していた。実のところ、後に活版印刷が出てくるし、8巻中盤まではそれで間違いない。貨幣社会を象徴する存在であるドゥラカの頭の中に蓄積された知識は、最終的に朝日と共に失われてしまう。これで物語としては終わっている。

最終巻を読み終えて思うのは、異教徒審問官ノヴァクを中心とする「信じる者の悲哀を描いた物語」であったと思っている。ノヴァクは教会の指示により「地動説」を求めるものを異端として拷問する悪役である。しかし、愛する娘ヨレンタも地動説に関わり、知らずのうちに娘を追い詰める。8巻では「地動説=異端」の概念が消え、悪に転じたノヴァクは炎に包まれた教会で死したラファウの幻影と対話する。ラファウも、パデーニも、ヨレンタも科学を信じた。それは、既に存在する現実に疑問を生じ、考え、検証し、真実に耐えうる内容であると確信していた。ノヴァクは教会を信じ続け、疑問を持たず、ただ闇雲に使命に殉じた。炎の中で娘の死に様を知ることになる。まるで救いのように描かれているが、最も残酷なシーンに思えた。

現実世界での地動説は徐々に社会に受け入れられ、最終的にニュートンによって完成されてしまう。そして、アインシュタインにより拡張され、「運動は相対的」であるとされ、真の真実ではなくなってしまう。しかし、また、計算される物理運動とは異なる考え方が生まれ、量子力学論や超ひも理論によって物質世界を確率論的に捉えるのが当たり前となってきている。ラファウ、パデーニ、ヨレンタの確信した真実(真理:地動説)は、決して真実ではなく、ある特定の時空における限定された真実に過ぎない。

8巻後半、エピローグにしては長い話が展開する。成長したラファウが登場する世界。思考する漫画家魚豊は、これまでのストーリーの逆主調を足速に紹介する。「知の礼讃」を壊すため、ラファウをノヴァクとして描く。要するに「俺の作品に洗脳されるな!」ということである。この新ラファウは発言が超越している。15世紀なのに相対性理論やマルチバース的なメタ発言をする。物語を混乱させるトリックスターとしての役割を終えると、物語は我々の世界の歴史に繋がってくる。

終盤に哲学問答で物語を否定するという展開は、リュック・ベッソン監督の映画「ジャンヌ・ダルク」を思い出させた。映画大半では娯楽ヒーロー物のように活躍するジャンヌだが、イングランドに引き渡された後、「お前はペテン師」状態になってしまう。「チ。」は同じ構造をとっている。ただし、「チ。」は「多面的に疑い、そして信じる」というテーマを描いているため、読者を巻き込んだメタ物語にする理由があった。単に「英雄を1人の人間として描く」ということではなく、「世の中をどうみるか」という多面的な視点を持ち込んでいる。

本作をドラマとして見ていた読者には面食らったエピローグだったと思うが、作者の意図を汲み取ればそう変わった物語構造ではない。前作のスポーツもの、本作における学術ものにおける「リアルに苦闘する」物語を描く、この作者の次回作が待ち遠しい。芸術ものとしては「ブルーピリオド」が先行している。音楽もの、演劇もの、ファッションものもいくつかある。次回作の舞台は医学もの「チ。ー血液の循環についてー」を期待したい。

とはいえ、ドゥラカの物語には少し不満が残った。彼女には活版印刷と貨幣社会という現在のインターネットと暗号資産にも通じる展開を期待していた。彼女を最後の「知。」として終わらせるために、「情報の価値」を深掘りしてほしかった。教会での数ページの「出版利益交渉」は足早すぎた。「情報の価値」はエピローグの方で語られるのだが、それはドゥラカの役割だったように思う。

全記事を無料で公開しています。面白いと思っていただけた方は、サポートしていただけると嬉しいです。マナビ研究室の活動に使用させていただきます。