テクノロジーは、人間とどのような関係を築くべきなのか:マックス・テグマーク『LIFE3. 0:人工知能時代に人間であるということ』レビュー②

(※この記事は2020/09/09に公開されたものを再編集しています。)

知能の定義や、機械の擬人化をめぐる議論

マックス・テグマークの『LIFE3. 0:人工知能時代に人間であること』の話題は、実に多岐にわたるため、前回扱った基本構成以外の情報を等しく紹介することは非常に難しい。ここでは、いくつかの指摘を列挙するように紹介することで、話題の多様性と魅力について雰囲気を伝えることで満足したい。

そもそも、人工「知能」とは言うけれど、「これに知能はあるのか」という疑問にどう答えるべきだろうか。テグマークは、人間の成長プロセスを考えるだけでも、知能があるとかないとか判断することが難しいケースがあり、能力には程度の差があるのだから、「これには知能がある/ない」などと、ゼロかイチかで話すことが適切でない場合もあると注意を促す(p. 80)。

こうした事情から、テグマークは、知能を「複雑な目標を達成する能力」というくらい、曖昧に規定することを意図的に提案している。というのも、「知能と非知能のあいだに恣意的な境界線を引こうとしてもほとんど意味がなく、さまざまな目標を達成する能力の程度をそれぞれ単純に定量化したほうがまだ役に立つからだ」(p.80)。

複雑な目標の達成、つまり、困難な課題の解決というとき、私たち人間はその難易度を人間基準にしがちである(p. 83)。もちろん、人間にとって難しい課題と、コンピュータにとって難しい課題は必ずしも一致しない。こうした困難の背景には、ロボットやAIの擬人化があるのかもしれない。

例えば、AIが資源を抱え込んで自己防衛するものだと決めてかかるとき、「擬人化の落とし穴」に落ちる可能性がある。「野心を持たずに自らを犠牲にすることもありえる」と想定したり、AIにガキ大将じみた傾向性が生じるとすれば、どのような場合かと問うたりすること必要なのではないか(p. 380)。

また、テグマークは、産業事故に関する事例を一瞥し、そこからAI研究への教訓と応用可能性を読みとっている。産業機械が人を傷つけたり殺害したりしたのは、「そこに人間がいるはずはない」などの誤った前提に基づいていたからであり、従って、確証ある仕方で技術を導入する必要性があるだけでなく、こうした現場でのAIによる安全性確保の可能性があると彼は示唆する(p. 147)。

忘れたことに意味を見出す人間

以上のような、『LIFE3. 0』のバランスのとれた見方は、AIの安全性(ないし脅威)を扱った邦語文献としては得難いものであり、それだけで本書には価値があるのだろう。だがしかし、すべての書物と同様、何も文句のつけどころがないわけではない。ここでは一点だけ挙げておく。

情報の保存と「記憶」を等値しながら、「記憶とは何か」を論じている箇所がある(pp. 87-94)。確かに情報は物理的物質とは関係なしに取り扱ったり、独自に振舞ったりすることができるとしても、私たちが「記憶」として生きているものは、単なる情報とは異なっている。私たちが日常的に「記憶」と呼ぶものは、人格や自己形成と切り離せないし、均一でもなければ明確でもなく、時に忘れられたり改変されたりしてしまう。写真や映像と、頭にある記憶のシーンは、決して同じではない。

テクノロジーに関する研究で知られるシェリー・タークルは、精神分析家のジークムント・フロイトを思い出させながら、「私たちは覚えているものからだけでなく、忘れてしまったものからも、ものごとの意味を理解する」と指摘する。「忘れたという事実が、自分が何者であるかのヒントを与えてくれる」。タークルは、検索可能であるような膨大なライフログと、記憶の違いについても言葉を重ねている。

タークルの指摘を踏まえれば、テグマークが取り扱う「記憶」は、結局私たちが「記憶」と呼ぶ体験と違うのではないかと問いただすこともできるだろう。

専門用語化された日常の言葉

タークルの指摘からわかるのは、要するに、テグマークが「記憶とは何か」と語っている箇所で問題にされているのは、新しい生命(LIFE3.0)にとっての「記憶」であって、「記憶」という言葉で指示されている内容が変わってしまっているということだ。彼が扱っているのは、設計されたハードウェア上に展開されうる意識にとっての「記憶」であり、そこで扱いうる範囲で再定義された「記憶」だ。シリコンに実装しうる「記憶」は、私たちの日常的な用法における「記憶」とは明確に異なっている。

これを裏返すことで、忘却や不均質を伴った「記憶」を、単なるランダムではない仕方で設計できるのか、つまり、忘れることを織り込まれたAIが、忘却に意味を見出すような行動をなしうるか、といった疑問を提起することができるかもしれない(不均質な記憶とは何か、忘却とは何か、意味を見出すとはどういうことか、それらをどう実装できるか、そして、どうすればそれらを観察できるのかといった問題は脇に置くとして)。

さておき、一般読者は、「記憶」という馴染み深い言葉すらも、ある種の専門用語として用いられている(=日常とはニュアンスが違う)のだと憶えておきさえすればよい。研究者によくあるように、テグマークは、一見馴染み深い言葉で話しているときも、私たちの直観とは異なる意味合いを託していることが多いからだ。

そうした技術中心的な立論の背景には、AIの進歩を避けがたく、また避けるべきものでもないがゆえに、ありうる発展を織り込んだ上で、AIと人間の有益な関係の形成に焦点を当てるテグマークの姿勢が透けて見える。もちろん、人類全体にとって有益であるということは、そのテクノロジーが安全であることと切り離せない。従って、彼にとって、テクノロジーが発展する上で避けるべき未来を思い描き、その安全性について語ることは、テクノロジーの可能性について語ることと同じなのだ。

マックス・テグマーク『LIFE3.0:人工知能時代に人間であるということ』(Kindleあり)

マックス・テグマーク(Max Erik Tegmark, 1967-)

アシロマAI原則

本論で言及したタークルの指摘は、以下の著作に依拠している。

シェリー・タークル『つながっているのに孤独:人生を豊かにするはずのテクノロジーの正体』(Kindleあり)

以下の本には、マックス・テグマークのインタビューが収録されている。

丸山俊一+NHK取材班『AI以後:変貌するテクノロジーの危機と希望』(Kindleあり)

2020/09/09

著者紹介

博士(人間・環境学)。1990年生まれ、京都市在住の哲学者。

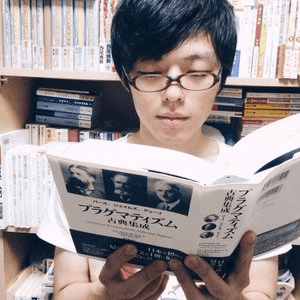

京都大学大学院人文学連携研究員、京都市立芸術大学特任講師などを経て、現在、京都市立芸術大学デザイン科講師、近畿大学非常勤講師など。 著作に、『スマホ時代の哲学:失われた孤独をめぐる冒険』(Discover 21)、『鶴見俊輔の言葉と倫理:想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)など多数。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?