「ころだま物語」の制作を振り返ってみる。【プランナー編】

どうもこんにちは。まめです。専門学校2年生です。

今回、9人のチームで「ころだま物語」というゲームを作ったので、感想だったり意識した箇所だったりをまとめていこうかと思います。

(テーマが「輪廻転生」に決まってから、ゲームとして遊べるようになるまでを振り返ります。つまり全部。)

(ちなみに自分の担当箇所は、企画~メインプログラムです。)

「ころだま物語」の軽い紹介

ルールは簡単「玉をゴールまで運ぶ。」ただそれだけです。

主人公「こだまくん」の自由に樹を生やすことができる能力を活用し、ステージ上に新たな道を作り出し、宝玉を祠まで返しに向かいます。

ダウンロードもして頂けるので、よかったら遊んでみてください。

追記:ゲームクリエイター甲子園にエントリーしました!

よければ応援よろしくお願いします!

それではさっそく、企画の段階から振り返っていきたいと思います。

『輪廻転生』をテーマに、ちびっこ向けゲームを作る

最初、輪廻転生をテーマにしてゲームを作るとなった時は「なんとなく難しめのゲームになりそうだなぁ」と感じていました。ゲームの難易度自体も難しいし、世界観も複雑で理解しずらいし、とにかく「とっつきずらいゲーム」になりそうだなと思いました。

とりあえずこの「難しそう問題」を避けるため、

「昔話風の世界観で、ちびっこでも遊べるゲームにしよう」と考えました。(なぜ昔話風の世界観なのかは、後半にまとめます。)

それを元に製作した最初の案がこちら。

さっそくグロいし難しいじゃねぇか!

はい。世界観はいいとして、ちびっこ向けって話はどこへいったんだと。

周りの人にも言われました。「グロくね?」

とがりまくった企画を、大衆向けにするために

現状かなり尖っていて使いずらいように見えるアイデア達ですが、「ころだま物語」の原型はこの時点で既に出来上がっていました。

第2案「骸(むくろ)となり後世に託す冒険」のこの部分「骸を足場(ステージ)として進む」

「ころだま物語」のメインシステム「道を作って遊ぶ」は、あの「グロい案その2」から来ていました。

結果この「骸の道」は「樹の道」に変化した訳ですが、最終的にそうなっただけで、決して一直線で決まったわけではありませんでした。

あのグロい案が出てきた所でそれ以上何も出なくなったので、一旦考える方向性を変えました。ゲームを考えるのをやめて「ちびっこ達が何で遊んでいるかを調べる」ということをしました。

ちびっこ達よ、今日は何して遊んでるんだい?

ネットで色々調べたところ、「玉」や「ボール」といった「球状の物を動かして遊んでいる」傾向が多いように見受けられました。

手作りパチンコ…手作りボーリング…手作りピタゴラスイッチ…

ここでやっとひらめきました。

「そうか!ゲーム内で玉を転がせばいいんだ!」

ですが、昨今スマホゲームなどで三人称視点で玉を転がすゲームはよく見かけます。しかしあれらの多くは「玉が主人公」…

「玉を転がすのではなく、玉が転がされるゲームはどうだろうか」

そう思いついたとき、忘却していた「グロい案その2」が還ってきました。

グロ案2「足場!足場を作って玉を転がしていくのはどうでしょうか!」

ぼく「SOREYAA!!!」

こうして「足場を作って玉を転がしゴールを目指す」というゲームの基盤は出来上がりました。

ステージ案を考えてみる

とりあえず最初に思いついたステージがこんな感じ。

この頃は「ステージの角と角をツタで繋いで道にする」ことが、メインのシステムになっていました。しかしこれは、始点と終点が無いと道が作れないという「簡単すぎ&遊びの幅が狭すぎる」という問題があったため、すぐに撤廃されました。

もう少し自由度を上げようと改善した結果、

「地面から好きな方向へ樹を伸ばす」というシステムになりました。

(ステージ全体を一画面に収めることなどはそのまま仕様となりました。)

世界観はなぜ昔話?

単純に、ちびっこ達がいつも触れているストーリーって、昔話が多いよね?という私の思い込みから来ています。

私自身も幼稚園とか小学校とかで昔話に触れていたので、「世界観が昔話なら、とっつきやすいだろう」という考えです。

こうして考えられたのが、紹介動画の最初にあったあのストーリーです。

「昔話風」+「玉」+「転がす者」というパーツを上手くまとめてお話を作らなければいけなかったので、チームメンバみんなで苦労しましたね。

(紹介動画では尺の都合上ストーリーがカットされていますので、良ければ↓の動画のストーリーパートフルverも合わせてご覧ください。)

こんな感じで紙芝居のデザインも決めていってもらいました…

やぁ~こういう資料はテンション上がりますね。

主人公「こだまくん」の誕生秘話

先ほどさらっと出てきた「転がす者」、これが「こだまくん」のことです。

※緑色の図形の部分には超リアルな虫の写真がありましたが隠してます。

最初の案では、主人公はフンコロ君というフンコロガシでした。

昔話、つまり自然の中で玉を転がすということで、何かしらの動物がいいだろうと考えた時、フンコロガシって直感的だよなということで彼を推薦しました。

そしてウィキペディアでフンコロガシについて調べると、「再生や復活の象徴」というワードがあり、もうこやつしかおらんやろと確信していました。

まぁ結局フンコロガシではなくなるんですけどね。

なぜフンコロガシでは無くなったか。それは、

「フンコロガシが樹を生やすのは直感的ではない」という意見があんまりにも多かったからです。

これは自分の盲点でした。設定の辻褄を合わせることばかり考えた結果、ゲームシステムとマッチしないという事態になっていました。

「とっつきやすさ」つまり分かりやすさの部分が弱すぎたのです。

「なんで彼が樹を生やすの?」という質問に分かりやすい返答を返せなかったので、確かにこれはダメだなということで却下しました。

こうして設定などを改善し生まれたのが最終的な主人公「こだまくん」。

こだまくんが何なのかは、すぐ上の動画で触れておりますが、一応ストーリーとからめて簡単にまとめておくと…

・こだまくんは、おじいさん達の家に植わっていた元神木。

・おじいさん達が困っていることを察し、直接手を貸せる存在である「樹の妖精」へと生まれ変わる。

・「山で異変があったのでは?」というおじいさん達の言葉を元に、異変解決のため、山へ冒険に出かける。

といった感じです。

こうして「輪廻転生」というテーマを使いつつ、樹という道を作り出せるキャラクター「こだま」が誕生しました。

キャラクターのデザインについて

キャラデザについても、一応ふんころ君の時から考えてはいました。

モデリング班の皆さんにも伝わりやすいようにと頭の中にあったふんころ君を頑張ってmayaに書きだしたのがこちら。

…素人にしてはまぁまぁいい感じなモデルなのではないでしょうか。

モデルに骨などは入れておらず、動かすことはできませんが、「可愛い」という魂だけは宿しておきました。

虫さんなので羽を生やし、樹を生やすということで頭には芽をデザインしてみました。樹でもあり虫でもあるような色味ということで茶色ベースです。

主に使った形状は「球」

パッと見ただけでもわかる通り、ほぼすべてのパーツが球で構成されています。これもしっかり狙いがあります。

「円形で作られたデザインは、子供受けがいい」

どこで聞いたかは忘れましたが、こういう話を耳にしたことがありました。

というより、ちびっこは何して遊んでるのかを調べてる時にもこのワードが出てきていました。アンパンマンやドラえもんがまさにこれですね。

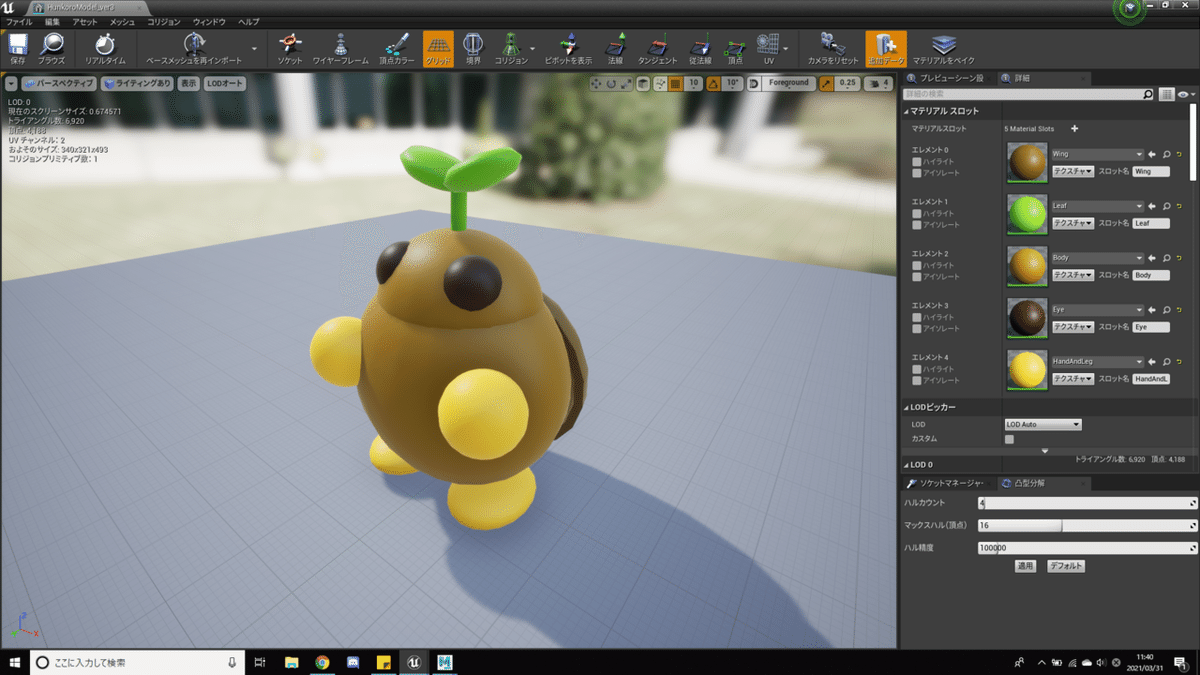

こうしてできあがった「こだまくん」モデル

ということで「丸っこい感じ」と「昔話風の世界観」というのを伝え、CG班の皆さんにオーダーした結果、頂けたモデルがこちら。

????????????????????

えげつがなさすぎる。可愛い満点優勝。

とはいえすぐにこのデザインに固まったわけではなかったようです。

完成系に至るまでにはいろんなデザインが生まれていたらしく…

みんな可愛い。口癖とか個性が全員違ってありそうでとても好き。

芽の生え方だけでもこんなに案が出てました。

ちなみにふろしきの中にはおにぎりが入ってます。(公式設定)

クリエイターあるあるかもしれませんが、デザインが上がってきた時は大興奮しましたね。自分が考えた企画からこんなキャラたちが生まれたのかと。

いやぁ…嬉しかったですねぇ…

冒険の舞台は、1つの山だ!

ゲーム内の「エリア選択」の画像です。

このイラストの通り「5つのエリア」が「1つの山」に点在しています。

山の異変を解決する事が大きな目的なので、山が舞台なのはすぐ決まりましたが、そこにある5つのエリアについては割と考えて作りました。

せっかくエリアという大きなくくりで分けるので、

「エリアごとの個性」を出そうと考えました。

かなり雑にまとめていますが、大体こんな感じ。

最初は自然とファンタジーの割合を9:1くらい

後半は自然とファンタジーの割合を3:7くらいにして逆転させる。

どんどん世界観がファンタジーになっていくのには理由があります。

これも「とっつきやすさ問題」が元にあるのですが、「いきなりファンタジー全開だと頭に入りずらいやろ」という考えを持っておりまして。例えば…

山の中心から湧き出る謎のエネルギーが気流として吹き荒れる特殊な洞窟で、樹の妖精が宝玉を祠まで運び戻すパズルアクションゲーム!

…って言われたらどうでしょうか。ちょっと世界観についていくのに苦労しませんか?これが…

樹の妖精「こだまくん」が宝玉を転がしゴールを目指すパズルアクションゲーム!

…こっちのがスッと入ってきませんか?

今回は差を目立たせるためにわざと文章を盛ってみましたが、言いたいことは「いきなりファンタジー全開でプレイヤーを殴らない」ということです。この考え方があったため、舞台は森の中で、やることは玉転がしで、ファンタジー要素はこだまと宝玉という「極力ファンタジー少なめ」なまとめ方をしていました。

(ちなみに最後はドーンとファンタジーにしてます。)

(僕が知らなかっただけで、この対比論 実は当たり前?)

各エリアの狙い

ここまで世界観・設定的な部分の狙いをまとめていきましたが、ここからはエリアごとの「遊びの部分」の狙いを語っていきます。

エリア1「始まりの森」

まずは基本的な遊び「玉を転がす道を作る」ことを中心に遊べるステージ設計を心掛けました。操作に慣れてもらうというのも勿論ですが、

「どう道を作ったらうまく玉を転がせるか?」というパズル的な面も刺激できるように設計しました。

エリア2「水源の森」

エリア1で頭を使ったので、ここでは「見てるだけでなんかおもしろい」「バシャバシャ走るだけで楽しい」という見た目の楽しさをメインで設計しています。

とはいえ思考の面でも、「樹を生やす」というメインの動きは変えずに

エリア1が「どう玉を転がそうか」だったのに対し、

エリア2は「どう水を流そうか」へと変化させています。

水流に流されプカプカ浮いちゃう宝玉を、どう操るかが攻略のカギというわけです。

エリア3「遊びの森」

ここであえて「樹を生やさなくてもプレイヤースキルがあればクリアできる」というアクション・挙動の楽しさをメインに据えたエリア設計をしてみました。

今までが「玉運び」だったのを、

直接的に「玉遊び」ができるように変化させています。

エリア4「森の洞窟」

「気流によるステージの反重力化」をテーマに設計しました。

宝玉が沿うように樹を弧状に生やしてみたり、樹の下側を使って宝玉を操ったりと、操作力とひらめきが両方必要な、少し難しめなエリアです。

今までの宝玉の挙動が、横や下がメインだったのに対し、

このエリアでは上方向に動くことが多くなっています。

この「宝玉の移動方向の変化」のおかげで

玉を転がしているだけなのに、全く違った遊びができたように感じたので「気流システム」は結構よかったんじゃないかと思います。

エリア5「森の神社」

最後のエリアは全体的に難易度を高く設定しています。

オブジェクト数も今までの比じゃないくらいまで増やし、「どう樹を生やすか」「どのルートで行くか」など総合的にクリアするのが難しいエリアになるよう設計しました。操作力も発想力もより一層必要になります。

エリアを通してみると…

まとめると、

①基礎→②挙動→③アクション→④反転→⑤総合

という風に、暗黙的にエリアごとのテーマが存在していた。という訳です。

いかんせん1エリアに10ステージもあるので、毎回同じような遊び方だと飽きるわけですよ。なので私なりの「飽きさせない工夫」として、遊び方が変わるようなエリア分けを心掛けました。

ここからステージ作成について話していこうかと思いましたが、その前にエリアごとのデザインについて軽く紹介させていただきます。

エリアごとの宝玉デザイン

実はころだま物語に出てくる宝玉は、エリアごと見た目が変化しています。

色だけではなく、中にある紋章の模様、質感など、細かく変わっているんです。(CG班すんげぇ~☆)せっかくなので紹介していきます。

インテリアとして飾りたい。

(プログラム班がこのデザインを気に入りすぎた結果、いたるところでこの模様が登場するようになりました。)

転生樹・転生実のデザイン

このまま転生樹と転生実も紹介させていただきます。(転生樹→道として生成する樹 転生実→こだまくんが出てくる実)(ちなみに公式の読み方はテンセイジュとテンセイミです。)

かっこよすぎんか?

樹の隙間からあふれ出すエネルギーが新しく芽を形成してる感じがとってもいいですよね。かっこよすぎる。

ちなみに転生樹や転生実は、プログラムの方で光の強さを変えています。

そしてこだまくんが転生した瞬間ステージにある転生樹たちは同時に光り輝くという処理も実は書いてます。よかったらチェックしてみて下さい。

デザイナーの皆さんにも、どういう意図でデザインしたのかとか聞いてみたいですね。(また聞き次第別で記事書こうかな。)

ステージ作成秘話

さてさてこっからはステージ作成についてのお話をまとめていこうかと思います。さっそく、ステージ開発中の画像をお見せします。

奥に連なってるのも全てステージです。

かなり最初の時期の画像なので、異様に画面が質素ですが、

マテリアルやエフェクトが出来上がっていた時期も、この質素な画面でステージを作り続けました。

これにもしっかり、持論があります。

質素な画面でステージを作り続けた理由

簡単に言うと「ステージ制作者が見た目に騙されないようにするため」です。

「白いブロック、赤い楕円、ちょっと光る球」

これだけを見ていてもなんも面白くないし凄くないんですよ。この「なんとも思わない環境」がとっても大事なんです。

もしこの環境で遊んでみて「面白いな」と思えたのなら、一体どこが面白いのか。それは玉を転がして運ぶという「遊びの部分」。つまり「見た目ではなく遊び自体が面白いという証明」になるんです。

ころだま物語は「玉を転がすゲーム」なので、この行為が面白くなかったらゲームとして成立しないわけです。この面白さを引き出せるようなステージを作る必要があったので、ビジュアルを制限して作成していきました。

一応参考程度に自分が担当したステージを軽くまとめると

エリア1:ほぼ全部

エリア2:1つか2つ

エリア3:ほぼ全部

エリア4:半分くらい

エリア5:1つだけ

…って感じです。さすがに全部担当するのは時間的にきつかったので、

チームメンバの人たちと協力して作りました。

「正規ルート」と「ゴリ押しルート」

ころだま物語は「決まった答えのない、自由に遊べるパズルアクション」と銘打っています。が、一応「正規ルート」というものが全ステージに存在しています。

※ここからステージ攻略のネタバレをしていきます。

例えば1-10のステージ

緑の玉・・・これを転がします。宝玉です。

赤いキノコ・・・ボールが弾みます。(今回はほぼ無力)

緑のキノコ・・・ボールが強く飛びます。(右側に2つと宝玉の下に1つ)

紫色のゾーン・・・いつもより転生樹が長く伸びます。

黄色いエリア・・・ここがゴールです。

なにも樹を生やさないと↓のような動きをします。

この場合、皆さんならどう攻略するでしょうか?

例えば…

一旦右の部分に乗せてから、左側へ飛ばす…というパターン?

それとも…

右の部分に乗せた後、左側から迎えにいく…というパターン?

大体この2パターンかなと思います。

これが、制作者側が呼んでいる「正規ルート」というものになります。

まずはこのクリアルートを探す部分で楽しんでもらうのがゲームの趣旨です。(正解も不正解もありません。クリアできるかどうかです。)

ルートを探せた時の「あ!閃いた!」を引き出せるようにステージ制作を心掛けていました。それについて少し深堀り。

「あ!閃いた!」を誘発させる工夫

今回のステージでも少し工夫してある点があります。それは、右側にあるこのブロック。

中途半端に傾けているのにも訳があります。

これは、全体をパッと見た時に

視線が斜めに繋がるようにしているんです。

頭の中で、そこに見えない道がうっすらと浮かぶことで、「まずは右の部分に持って行って、そこから左へ飛ばそう」という思考を誘発させています。これが、「閃いて気持ちよくなってもらうため」のささやかなヒントというわけです。

ところで、「なんかこのステージ、妙に真ん中空いてんな…」って思いませんでしたか?実は…こんなルートでもクリアできるんです。

子どもの反発心を誘発する「ゴリ押しルート」の存在

ちびっこってズルいこと好きじゃないっすか。(証拠不十分)

だったらそれも誘発させたれってことです。

最後に紹介した、弧状に樹を伸ばして一発でゴールさせるルート。これは言ってしまえば「ステージ構成をガン無視したショートカット」な訳です。これが前々からワードを出していた「ゴリ押しルート」です。

なんでこういうルートを作れるようにしているかと言うと、「あ!閃いた!」の上位互換「あれ?これっていけるんじゃね?」を引き出し、「うわwいけたわw」までたどり着いてもらうためです。

この製作者を裏切ったような感覚が楽しいんですよね。

少なくとも自分が担当したステージでは、ゴリ押しルートを展開させるために割とブロックの間隔や空間を広くとっています。その方が自由に樹が伸ばせていろんなルートを模索できますからね。

答えが一つだけでは無く、いろんなルートが作れるのもこのゲームの良さだと思っているので、ここも損ねないように制作しました。

答えが一つに決まってしまっているゲームって、なんというか「その製作者とどれだけ気が合うか」で評価されている感じがして自分は少し苦手なんですよね。なのでころだまでは自由度を上げています。

「ゴリ押しルート」のさらに上、「ゼロ転生ルート」

制作陣では勝手に「ゼロ転」と呼んでいるこのルート。その名の通り一本も樹を生やさずクリアするというものです。ズルさの極限ともいえるこの攻略法ですが、エリア3でしか想定していません。

特に露骨にこれを表現したステージを紹介します。

Q.これ別に、樹生やさなくてもちょっと飛べば良くね?

A.はい。

なんでこんなステージを作ったかというと、

「メインシステム「転生」を使わずクリアするという反逆的行為」からくる気持ちよさを体感してほしいという意図があります。

たまにはこんなステージがあってもええやろ、ということで導入しました。

とはいえ!転生が少ないことを明示的に「良い事」と定義してしまうと、

メインシステムの転生が悪になってしまいます。そのため…

「転生数」をスコアにはしなかった。

スコアにしていない以前に、クリアした後にランク付けなどもしていないんですよねこのゲーム。ありきたりな評価法でいいのであれば

・クリアタイム→短かったらスコアが高い

・転生数→少なかったらスコアが高い

・ランク→スコアが高かったらS、低かったらD

とかとか。ただこのゲームに限っては、別に早く解けたから偉いわけでもないし、転生数が少ないことが偉いわけでもないので、これはあえて評価しませんでした。

「偉い・偉くない」は少し強い言葉を使いすぎたかもしれませんが、「わざわざ公式が評価する必要はない」って感じですかね。

こちらとしては「クリアが出来たら100点満点」という激甘評価法を採用しているので、ストイックな方々は「転生は封じるぜ!」とか「一発でクリアするぜ!」といった感じで楽しんでもらえたらなと思います。

「やり直し」がしやすいステージ構成

これはかなり些細なことですが、大体のステージでは飛んでっちゃった宝玉が勝手に戻ってくるような構造にしています。

これは無意味なアクションをさせないためです。

「ミスショットを回収しに行く工程」に脳のリソースを割くのではなく「どのルートで行けばいいのかを考える事」に使ってほしいので「考えてる間に勝手に宝玉が返ってくるような構造」にしている事が多いです。わざわざ取りに行くのはゲーム上いらないストレスになりますからね。

一旦まとめ

この記事の文字数が9,000を超えそうなのでいい加減まとめに入ろうかと思います。

今回は「企画~ステージ制作時のこだわり」までをプランナー的立場から色々書かせていただきました。一応自分はプログラムも担当しているので、次はプログラマー立場verの記事でも書こうかなと思ってます。(どうやってギミックを作ったか、転生樹の生成方法などなど…)

以上で、「制作振り返ってみる【プランナー編】」はおしまいです。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

お時間あれば、ぜひぜひ「ころだま物語」プレイしてみてくださいね。

ちょっとした独り言

今回、いろいろな「狙い」を語っていきました。しかもそれがさも正しいかのようにまとめてます。正直あれが合ってるか、刺さってるかは分からないです。

まぁもしそれが派手に外れてたら、そんときゃそんときですね。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?