金沢の意外な新お花見スポット 〜兼六駐車場〜

暖かくなってきました。

桜の季節です。

3月28日に兼六園に行ってみたところ、今年は開花が早く桜がかなり咲いていて驚きました。

金沢で桜の名所といえば、もちろん兼六園や石川門。

茶屋街や卯辰山。

他にも、犀川沿い、金沢城公園といろいろ桜を愛でることのできる場所はたくさんあります。

気になる方は、以下の記事をどうぞ。

今年、新たに桜を愛でる意外なスポットができました。

兼六駐車場です。

兼六駐車場

通るたびに工事をしていて、建築好きなので中はどんなふうになっているのかと気になっていました。

今年3月12日にオープン。

ひとまわりしてみると、側面も、いろいろな素材が使われていて、表情豊かです。

格子や石、ベージュの壁面が使われています。金沢の町家、お城の石垣、武家屋敷の土塀を連想したものです。

いざ正面から中に入ってみると、和要素はあるもののモダンな外観とは違う純和の空間が。

青壁に、格天井のスペースがあります。

観光情報コーナーです。

加賀藩主の母の住まいだった成巽閣の群青の間は有名です。

それ以外でも、金沢の町家には貴賓室として群青の壁の部屋があるところがあります。

駐車場だけど、金沢らしくていいなと思いました。振り返ると、休憩できるオープンな空間があります。

外から見ると、円形になっていた部分です。

何気なく上の階に登り、駐車場を歩いてみるとそこも格子窓で和を感じさせる空間です。

よく見ると、奥には金沢城の石川門が見えています。

エレベーター降りてすぐのところからも、外が見えて休める場所がありました。

窓に何か模様があると接近してみると、石川県のキャラクターひゃくまんさんと、加賀藩前田家の家紋の梅が並んでいました。

模様の話は置いておいて、石川門のあたりは、桜の名所です。

お花見の季節に綺麗だろうと駐車場に来てみると、屋上に登れるとあります。

兼六園の無料開放期間と合わせて、3月27日から4月2日までです。まだ間に合います。

まず、オープンすぐに桜がきれいだろうと期待していた場所へ。

駐車場の格子窓から、石川門と桜です。

さらに、エレベーターすぐの場所からも、石川門から交差路までの桜が見渡せます。

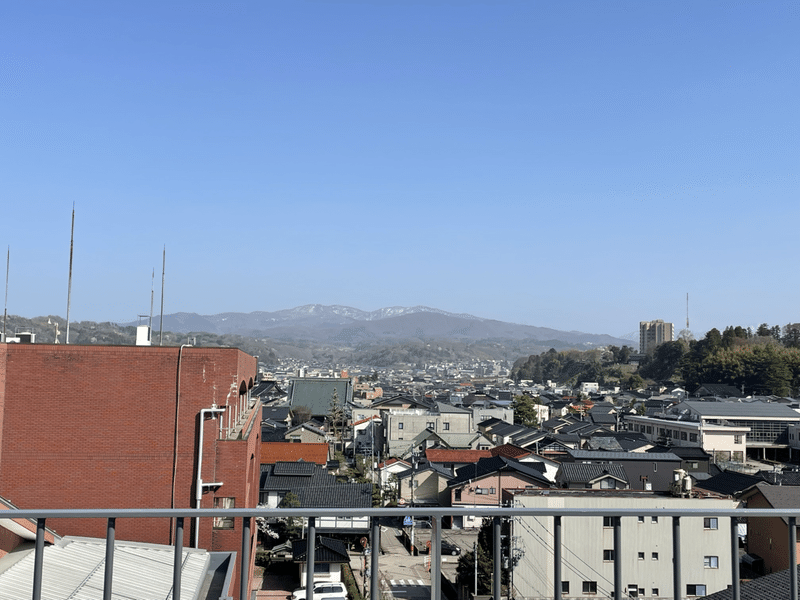

屋上からの景色

待望の期間限定公開の屋上へ。

晴れていて、きれいに石川門の桜が見えます。

左のほうを見ると、兼六園の桜も見えました。

いつも、兼六園から見ると、卯辰山の方角にある桜です。

兼六園からは、駐車場の屋根も見えています。

反対側からは、街並みと奥に山が見えています。

景色を堪能して、すこし落ち着くと、花より団子でここでやんわりとお茶でもしたくなってきました。

※飲酒は禁止との張り紙がありましたが、通常の飲み物は禁止はされてはいません。

以前、福井市の足羽山に行ったときに、景色を眺めつつ、飲み物がいただけるカフェがありました。

駐車場の屋上で、期間限定公開となると難しいかとは思うものの、そういうのもいいなと思いました。

駐車場の場所にも歴史あり

ここは、兼六園や金沢城が見える場所ということで、ここに江戸時代に何があったかというと武家屋敷です。

出典 : 加賀国金沢之絵図

金沢市立玉川図書館蔵

明治に入り、お城には陸軍が入ります。第七歩兵連隊です。

大手掘のすぐそばには、ひっそりと連隊跡の石碑が立っています。

その頃の駐車場は?

裁判所です。

金沢市立玉川図書館蔵

今では、裁判所は、対角線上の地図の右上に移動しています。ここも駐車場から見えますが、桜がきれいです。

さらに、地図では確認できませんが、ここには明治43年から大正7年まで検事正官舎もありました。

和館と応接部分の洋館があるタイプの建物で、見応えがあります。

今は、金沢城公園手前の黒門緑地に移築されています。街歩きがてら寄ってみるのがおすすめです。

昭和14年の地図を見てみると、ようやく駐車場になる形跡が見えてきました。

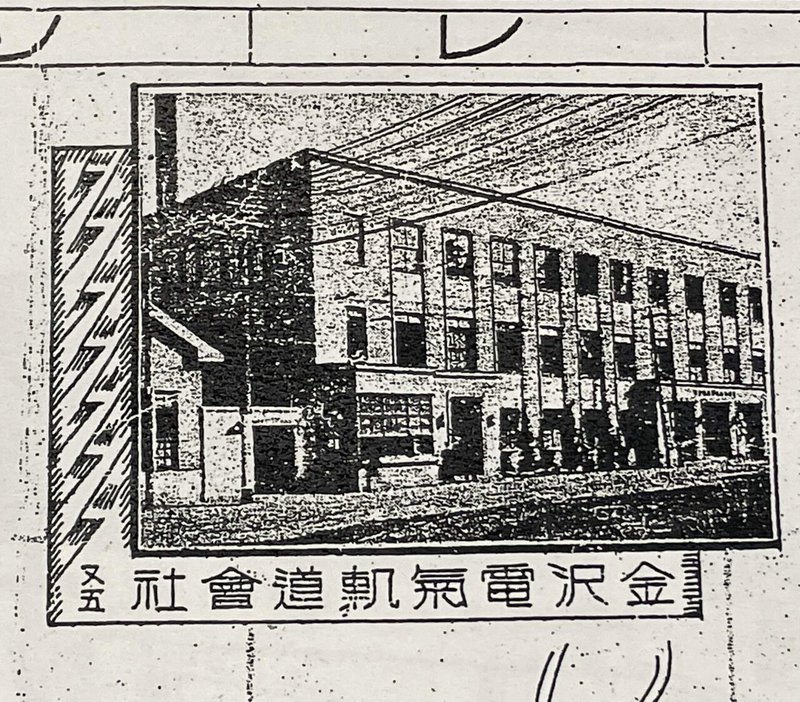

金沢電気軌道株式会社です。

金沢市立玉川図書館蔵

先に、駐車場から見えていた兼六園を挟む道。

ここには、市電が走っていました。

金沢市立玉川図書館蔵

市電は、大正8年(1919年)に開通しました。兼六公園下と尻垂坂の間あたりがここになります。

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Kanazawa_tram_map_1919.svg#mw-jump-to-license

金沢電気軌道株式会社は、この市電をつくるため大正5年(1916年)に設立されました。

金沢市立玉川図書館蔵

その後、戦時統合により、北陸鉄道が誕生。

市電は、自動車の普及により、昭和40年代に廃止となりました。代わりに市内には、バスが走りはじめます。

北鉄バスは、今も金沢の人の足として活躍しています。

※北陸鉄道株式会社は、現在、割出町へ移り、兼六駐車場は、石川県が管理をしています。

兼六駐車場、新たな金沢のお花見スポット誕生です。

春の来るたびに、ここからきれいな桜と金沢の景色が楽しめそうです。

参考

「北陸鉄道50年史」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?