何切る?<解説編>

こんにちはMahjong Academy Channelの新谷です。

先日出題いたしました何切るの解説編となります。上に出題した問題を貼ってありますのでまだの方はそちらから先にお読みください。

2018年のRTDリーグ(選ばれたプロによるプロ団体問わずのリーグ戦)で実際にあった鈴木たろうプロの手牌。

一見必要なさそうに見える①ですがここでの実際の鈴木たろうプロの打牌とその選択に至った思考を考察してみます。

その前に

何切るはその時の状況(捨て牌や他家の仕掛けの有無や点数状況など)によって答えが変化するし正解が複数ある場合もあるから考えても無駄と仰る方もいらっしゃいますが、Aを捨てた時のメリット・デメリット、Bを捨てた時のメリット・デメリットの双方を考え比較することが大切であり、この習慣を身につけ実戦で素早く考えるための大切な練習方法です。麻雀は一方向の思考ではなく多方向に向けた思考を持てるかが上達の鍵です。無駄だと思わずに共に研鑽を重ねましょう。

鈴木たろうプロの選択

「5切り」

僕も今回の状況(点数の動きがない東1局の3巡目)で選ぶとしたら「5」になります。もちろん①を切ることも選択には入りますが、指定された状況を鑑みると5を切ります。ではどうしてこのような考えに至ったか考察していきましょう。

早い聴牌を目指すなら

早い聴牌を目指すのであれば①切りが最速です。既に2メンツの出来たリャンメンとカンチャン・シャンポンの残る一向聴ですので十分形と言えます。

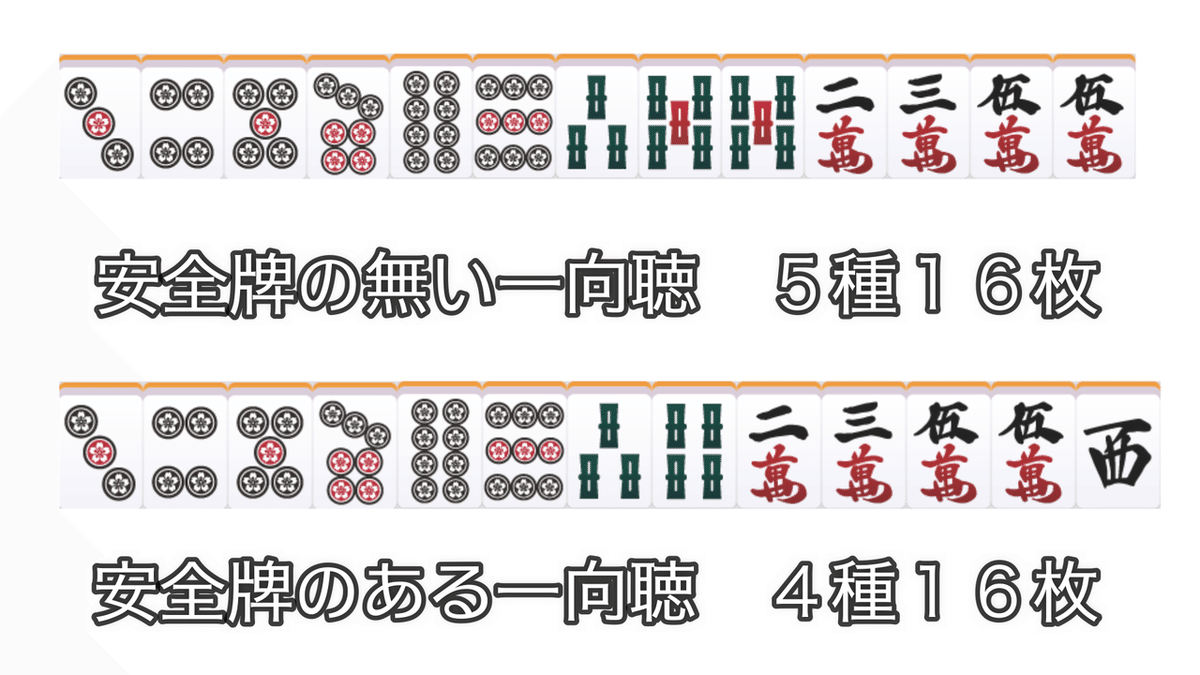

①を切った場合の聴牌する受け入れは45一四五の5種16枚となります。これは通常の一向聴から考えても十分な数値で、安全牌を1つ持ったリャンメン2種の一向聴と同じと言えます。

枚数的には十分な一向聴と言えますが今回の一向聴(画像上)には欠点があり、それは4(4ならピンフにもなる)5五のいずれかから先に埋まれば(完成すれば)両面待ちでリーチが打てますが、一四から先に埋まると役なしの愚形(カンチャンかシャンポン待ち)で聴牌することになります。

55五五のシャンポン待ちもカンチャンの4待ちも残り4枚の愚形で1300点(一髪裏ドラはあるかもしれないが)の手ですので、リーチしにくい3大理由の内2種類が当てはまることになります。

リーチがしやすい理由としては3巡目で一向聴の時点で先行リーチが打てそうな点ですが、愚形で1300点というポイントが途端にリーチしづらくさせています。聴牌する5種16枚のうち半分の2種8枚(一四)でリーチがしにくいテンパイとなるので何がなんでも早くリーチしたい場合以外は焦って①を切らなくて良いのではないかと考えます。

リーチしにくい聴牌になるくらいなら

聴牌しやすい①切りでしたが、聴牌する受け入れの半分は嬉しくない聴牌の形となってしまうことがわかりました。では最初から嬉しい聴牌形を目指すということを考えてみましょう。355二三五五の部分で5か五が暗刻になった場合はリャンメン待ちが残りますがピンフにならず役なしとなってしまいます。

4を先にツモった場合のみピンフの聴牌となります。ピンフになればリーチする価値がぐっと増えますので35の部分だけは残します。そして今回の①はピンズの7種類目なので残り2種類の②か⑥をツモった時にこの手が大化けします。

②ツモならソーズのカンチャンターツを処分することでリャンメンターツ2つが残りますのでピンフが確定し、その後次第ではイッツーになる可能性もあります。

リーチ・ピンフ・イッツーであがることが出来れば8000点(マンガン)の収入になります。

⑥ツモならカンチャンターツの①③が残りはしますが、イッツー確定の一向聴となり先に②をツモればピンフ・イッツーが確定し、たとえ一四を先にツモったとしても②待ちのイッツーとなります。

たとえ①を残しておいたとしても4でのピンフテンパイの道は残っていますし、2・6を先にツモればピンフの確定する一向聴に取ることができます。純粋に無駄になるツモが5と五の4枚しかないので①を残すことがそこまで不利になることはありません。

総合的に見て

まだ3巡目ということで高打点を求める時間的余裕はまだあります。もしも先にリーチを誰かにされた時にも打点が伴うと押し返しもしやすくなります。先にリーチができたとしても愚形の1300点(リーチのみ)では親や手が入った子に押し返された場合の追っかけリーチに高打点で放銃するのが痛く、東1局からマンガンクラスを放銃すると統計的に見てもトップになる確率はガクンと下がってしまいます。イーシャンテンの段階で(できるようになったらもっと前から)先に聴牌の形を想像し、良形か打点のあるリーチが打てるように工夫をしてみましょう。

巡目・待ち・打点・親・子・局数・点棒状況など総合的に判断する必要が麻雀にはありますが、出来ることから少しずつ判断していきましょう。特に巡目と待ち、打点は自分自身のみで判断できることですのでここからトライしてみましょう。

<サポートのお願い> 麻雀教室講師としての教室及び執筆活動、競技麻雀の参加遠征費等のサポートをお願いしております。ご賛同頂ける方はお願い致します。 個人/グループレッスンの依頼も受け付けております。まずはメールにてご相談ください。ponwasamahjong@gmail.com