『北田卓史原画の部屋』 飛び出せ宇宙へ

みなさんこんにちは、児童画家北田卓史の描いた児童画の原画を管理しているTAXI Pro.です。

今回は、北田の描いたロケットや宇宙ステーションなどの原画を紹介します。

現在は、民間企業による有人宇宙ロケットの開発が進められ、一般の人が宇宙を旅するのもそれほど遠い夢ではなくなってきました。しかし、昭和の子どもたちにとっての宇宙は、遠い未知の世界でした。それだけに子どもたちは、宇宙空間にさまざまな想像を膨らませていました。

児童画家にとっても宇宙は、現実には見ることができない未来の世界を子どもたちにリアルに描いて見せることができる、大切なテーマの一つでした。

それでは、ロケット発射!

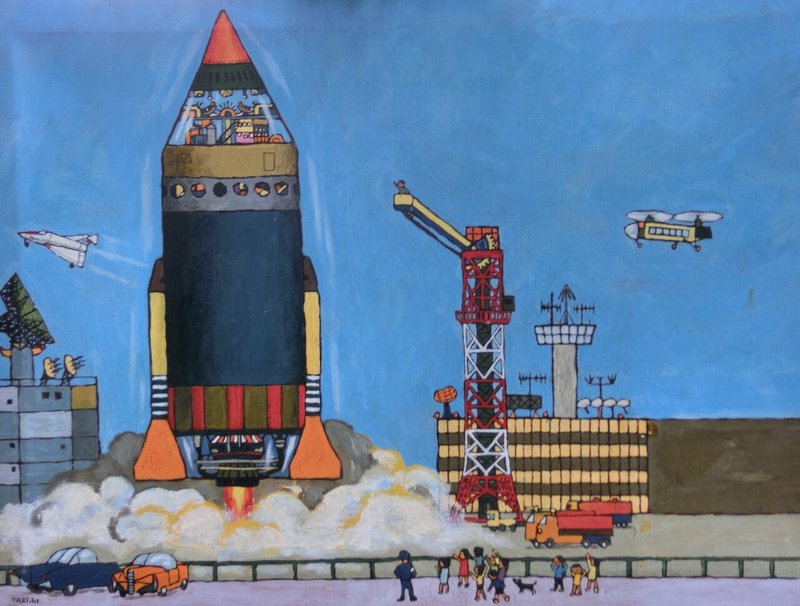

この絵は、アメリカのケネディー大統領が1960年代中に人間を月に送ると宣言した1961年に描かれた作品です。そしてその計画が現実のものとなり、アポロ11号が月面に着陸したのは1969年7月のことでした。

この当時、ソ連とアメリカはすでに地球を周回する有人人工衛星を成功させていました。発射台などはその当時の人工衛星の発射の様子などを参考にしながら、想像を交えて描いたのでしょう。

ロケットの先端部分には、ガラスに覆われたかなり広い空間があります。拡大してみると、

一番上のフロアーが操縦席でしょうか。その下のフロアーとは階段で行き来できるようになっています。さらにその下には客船のような丸窓のある居住空間が設けられています。

その後のアポロ11号の月面着陸やスペースシャトルを知っている私たちにとっては、無重力なのに階段?などと突っ込みたくなるような絵ですが、昭和の子どもたちが想像する宇宙旅行のイメージをそのまま表しているようです。

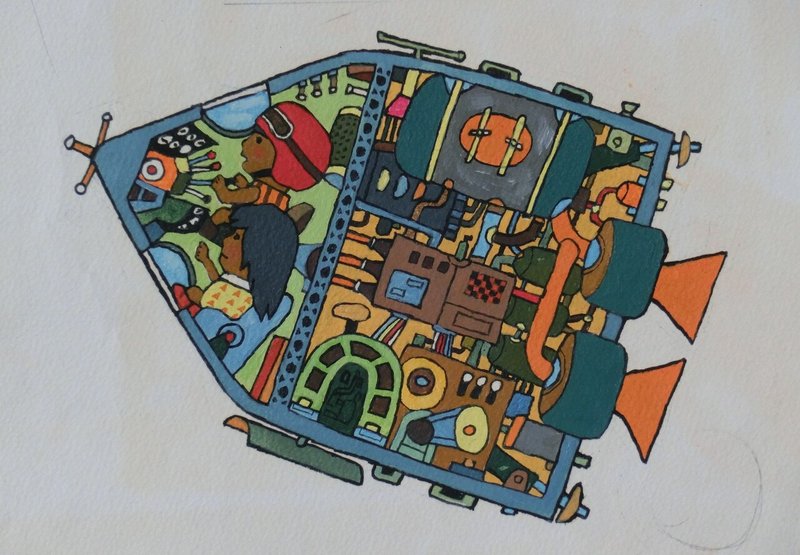

これもロケットの絵ですが、こちらは断面図になっていて、操縦席やロケットエンジンの仕組みが描かれています。ただしこれはあくまで想像図ですので、本物のロケットとは大分異なっています。

北田の作品では、乗り物や建物などを断面図にして中の様子や仕組みを見せる手法がよく用いられています。

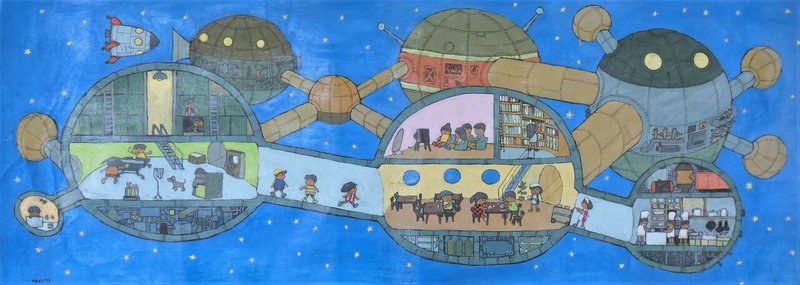

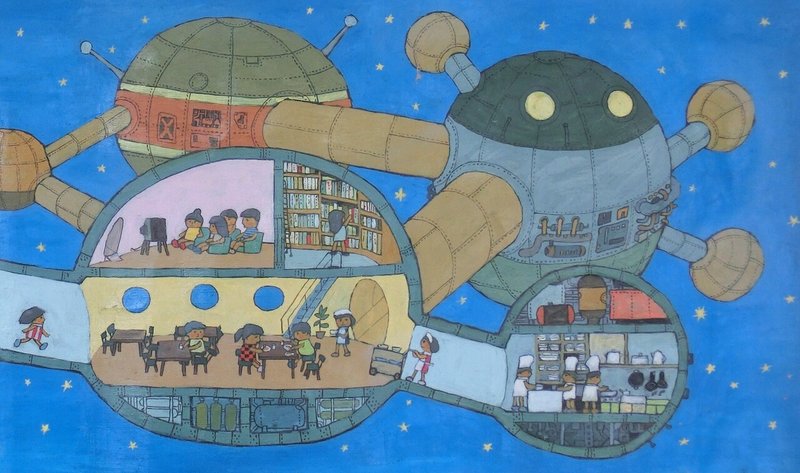

次は宇宙ステーションです。この絵でもステーションの中の生活を断面図にして見せています。

横長の大きな作品ですので、区画ごとに分割して拡大してみましょう。

上のフロアーがカプセルホテルのような作りのベッドルームです。

その下は遊戯室。卓球、ピンボール、バスケットボールなどの設備があります。

遊戯室がら続く通路の先に食堂があります。右側の区画の調理室で料理された食事が運ばれてきます。

その上のフロアーには図書室とテレビを見られる部屋があります。なかなか住み心地がよさそうですね。

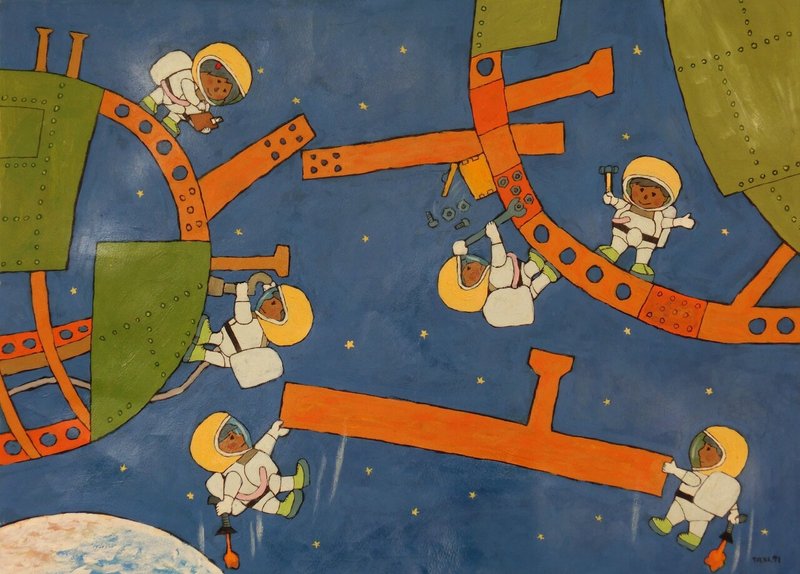

これは宇宙ステーションを組み立てている場面。下の二人はハンディタイプの噴射式推進器を手に持って大きな鉄骨を運んでいます。大きなスパナやかなづちで組み立てるというのがなんともアナログですね。おっと、工具箱の蓋が開いてボルトやナットが飛び出しています。

現在、野口聡一宇宙飛行士を乗せて地球を周回している国際宇宙ステーション(ISS)とは随分イメージが違いますが、昭和の時代の子ども向けの本に描かれる宇宙ステーションは概ねこんな感じでした。

最後はこちら、

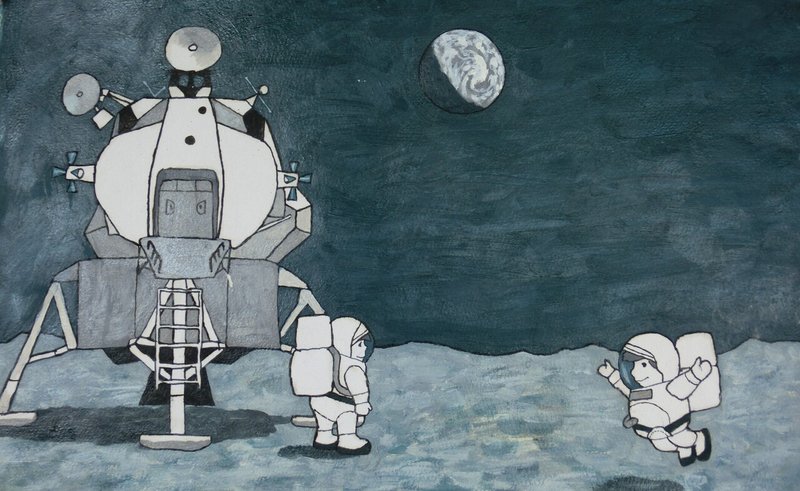

1969年にアポロ11号が月面着陸した後に子ども向けの科学雑誌に掲載されたものです。月面着陸船がかなり実物に忠実に描かれています。人類の月への到達が現実のものとなってからの作品ですし、子ども向けとはいえ科学雑誌ということもあり、正確性を求められたのだと思います。

今回は、この辺で終わりにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?