合理的配慮と差別化を考える

トップ画面にある画像の通り、このようなニュースが出たのは驚きであった。障害者差別解消法が制定してから道内においてこのように差別の事例が明らかになったのは初めてである。とても驚きであるとと同時にまだきこえる人の理解普及には課題山積みなんだなと考えさせられた。

以下、北海道新聞より引用する。

「バイト不採用で聴覚障害の学生が意見書提出」(2021年12月9日付け)

聴覚障がいをもく学生が受けた差別事例はこれだけではない。実は、過去にもあったことをご存知でしょうか?知らない方は改めてもう一度振り返ってみるので、考えさせるきっかけになれば幸いです。なお、事例は北海道内で起こったものを挙げてそこから全国各地にでも起こったことあることをまとめたものでタイトル通り、「合理的配慮と差別化を考える」と執筆する。

一、平成3年(1993年)

北海道教職員採用試験に聴覚障がいをもつ大学生の受験を認められなかった受験要領の記載内容による差別問題

1枚目が発覚当時の記事(日本聴力新聞より引用)その後、北海道ろうあ連盟及び全日本ろうあ連盟の強い抗議など求めた結果、数ヶ月後に方針転換となったのがこちら。翌年、初めて採用された聴覚障がい教職員は現在事情により、退職したがこのお陰様で現在、23名の聴覚障がい教職員が勤務している。(2年前は27名であったが、私を含めて4名が諸事情により退職している。つまり、道内としての聴覚障がい教職員における職場環境はまだまだ良い方向ではない。厳しい状況の中で頑張っている仲間たちがいるのはこれが原点である。)

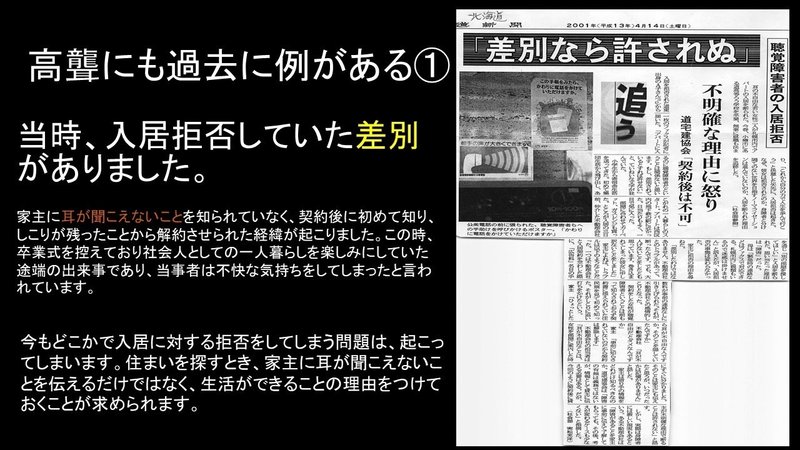

二、平成13年 (2001年)

北海道高等聾学校3年女子学生が賃貸契約を直前になって解約される不動産契約による差別問題(4月14日付、北海道新聞より)

この事例は、まだまだ少なからず全国各地でも起きていることを耳にする。また保証人が必要とされる賃貸契約では、聴覚障がいを伝えると無理です。と拒否されるケースもまだまだ残されている。保証人許可に聴覚障がいだからという簡単に決める蹴るような不利益な扱いを一刻もなくしてほしい。しかし、正当な理由として管理人が防災面において連絡が取れないと困ることから責任持てないといった説明で違反ではなく、監督責任において管理する範囲での判断を正当としていることから管理人に対する聴覚障がいの理解をしなければ改善は難しいところだろう。これは、管理人もしくは管理会社とつなぐ不動産会社がしっかり説明できるようにしなければならないということも一つの課題となっている。

三、平成28年(2016年)

北海道ろうあ連盟青年部役員が旭川市のある居酒屋において、注文出来ずに退去命じられた不適切な差別問題

このような事例を見ると10〜15年を経たないうちにまた再発していることが分かってきます。つまり理解普及の積み重ねが足りない、また改善するための運動(学習する機会)が必要と認識することが最も求められるべきなところです。今回、新しく起こってしまった選挙管理委員会の不適切な対応にも原因は、きこえない=誤解した認識で受け入れなかったということの初歩的な不利益な扱いで依然から困っているような指摘です。

では私たち聴覚障がいをもつ自身がこのような不利益な扱いを受けることできこえる人と差別だなと感じた時、どう動くべきなのか。ということが今後の重要なキーワードではないかと考えます。そこで出てくるのが、「合理的配慮」を正しく理解することです。

学校教育の取り組みではまだまだ「合理的配慮」を正しく理解することの指導が成り立っておりません。きこえる先生方にはまだまだ事例をよく学んでいませんので、上手く説明出来ないわけです。事例の背景を知り、ろう運動を展開してきた私を含む当事者団体に入っていることで学ぶ会員みなさんが一番、重要な役割を果たすだろうと考えます。

今回、不利益な扱いを受けたことをきっかけとして協会会員に入り、そして今後青年部活動で学ぶだろう、聴覚障がい学生の意思を大歓迎すると共にこのようなきっかけがないとろう協会の魅力さを学ぶことはなかなか難しい課題ですね。高校生の3年間は「社会への出口」です。この出口をどのようにして伝えてあげることで学ぶべきなのか。やっぱり、「合理的配慮」「差別化」という2つのキーワードをしっかり学ぶことで自分が社会へ備えていくための社会人基礎力を身につけるべきが一番大事だろう。

「障害者差別解消法」ができました。

「手話言語条例」が制定されたところが増えてきました。

「障害者基本法」が改正され、手話を言語として認めました。

このように社会モデルによって支える環境が以前より大きく変わってきたという説明だけで授業することは、意味ありません。この法的整備が進められても結局は職場それぞれ働いている人々の学習機会に相違があるためにまだまだ理解普及が浸透出来ずに誤解のままに扱われることも残ります。また微妙な判断基準として、このような言葉があります。

「正当な理由」があるとされるのは、障がいのある人に対し、障がいを理由 として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いをすることが、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。障がいを理由として異なる取扱いをすることは原則として許されませんので、「正当な理由がある」と言える場合は、極めて限定的な場合に限られます。また正当な理由があることについての立証責任は異なる取扱いをする側にあると解されます。

この「正当な理由」をうまく説明することで、差別にあたらないと主張する企業も団体などがまだまだいるだろう。このような理解普及を啓発することも大変である。さらには、民間事業者に向けた合理的配慮義務が「努力義務」にとどまっている点など、差別を解消するための法律としては多くの課題が残されているのが指摘されています。合理的配慮の解釈について、次は「差別」をしっかり抑えておきたいところである。

差別意識は、大きくわけて個人の態度のレベルと文化に組み込まれた差別意識のレベルでとらえることができる。一般に偏見は、個人の態度でとらえら れることが多 い 。

すなわち 、「 (1)ある集団に属しているということで、個々の違いを見ずに、一面的な見方、カテゴリカルな一般化をし、(2)嫌悪など感情を含み、(3)それに 食い違う情報に接しても、見方を変えようとしない硬直した態度である」というのが、一般的な偏見の定義です。このような偏見の定義に基づいて、どんな人が偏見をもちやすいのかという観点から、研究がおこなわれてき ました。その代表的なものは、オルポートの『偏見の心理』です※2。

またアドルノたちは、『権威主義的パーソナ リティ』の持ち主が反ユダヤ主義的な宣伝を受け入れやすいことを明らかにしました※3。

このパーソナリティ特性は、幼児期の体罰をともなった厳しいしつけに原因があり、厳しい体罰を受ければ本来もつはずの敵意が、絶対的に親に依存している幼児の場合、それを表現することができず、憎しみの感情が抑圧され、親に対しては従順な態度をとり(権威主義的服従)、伝統的な価値を脅かす社会的弱者に対しては攻撃する傾向(権威主義的攻撃)が生まれるとしました。 このような偏見のとらえ方は、差別を個人の特性で説明するもので、より広範に存在する差別を説明することはできません。そこで、文化に組み込まれた偏見(差別意識)という視点が生まれてきました。この考えからすれ ば、差別意識はその社会の規範体系・文化の一部として組み込まれているのだから、社会化の過程で意識的・ 無意識的に学習していく。だから差別意識を身につけている人は、パーソナリティに何か問題がある人ではなく、 その文化の価値観や規範を忠実に身につけた模範的な人であるということになります。 つまり、差別意識を個人の特性で考えると、差別するのは一部の「異常な人」という見方になりますが、差別 意識を文化に組み込まれたものと考えると、差別するのは、その文化を従順に身につけた「優等生」という見方 になります。 人数も少数ではなく、多数の人々になります。

※2 G.W. オルポート『偏見の心理』(1961,原谷達夫他訳,培風館,1968)

ルパート・ブラウン『偏見の社会心理学』1995(橋口捷久・黒川正流

訳、北大路書房,1999)

※3 テオドール・アドルノ『権威主義的パーソナリティ』(1951,田中義久他訳,青木書店,1980)

※4 浦本誉至史『連続大量差別はがき事件』解放出版社、2011年3月

ここで見る「正当な理由」「差別意識」のキーワードを使って、相手が「不利益な扱いをしているつもりはない」と認めようとしない反省のない姿勢をすることもまだまだ残っています。「合理的配慮」という根拠が非常に難しく、肯定的に支援を行っている義務も努力であるなら判断は労働者ではなく雇用者側の言い分が上なのです。そこをまずは変えていかなければ、なりません。障害者雇用促進法、障害者差別解消法が出来たことがゴールではなく、満足しないでもっとより良く互角に立ち会うことできるような法的根拠をしっかり示すためにも私たちは運動が必要不可欠であリます。

個人としては、まず何が「合理的配慮」なのか。正当な理由で不利益な扱いを受けることを我慢せずに声を上げることが大事。そのことを一人でも多く理解してくだされば、社会は大きく変わってくるだろう。