「ことばの学習」実践からみる聴覚障がい児の学び#4

日本語には、決まった表現のルールがいくつか細かく分かれている。人間関係によって、使い分けすることに留意することも多い。だから、人間みんなが生まれながらにして、日本語が得意でもない。自分は得意し、上手に使っているんだと思うことはない。人の受け止めは多様なので、この人の日本語はおかしい。とか複雑な表現で分かりにくいけれど、なんとなく高い目で話しているそうだなというイメージを受け止めることもあるかもしれない。

実に日本語って、日本人がもつ言語なんだけれど、実際に日本語が上手いでもなく外国へ行って英語を話せなくても勉強すれば上手に使いこなせると思ったら、実際に外国人から見ると英語がまだまだ上手くないと評価されるかもしれない。のと同じ感覚だと思っている。つまり言語の表現は、人生の中で、学び続けながらも語彙力を身につけて幅広く話すことで、場面に応じて使い分けていくということの定着をすることが「ことばの学習」においては、大人も終わったわけではなく永久に続くのである。と筆者は考えている。

だから聴覚障がいを持っているから、下手という言い訳は全くの間違いだと思う。教える環境をしっかり作っておけば、きこえる人と大して変わらなく賢くなったり出来るはず。でも残念ながら、きこえる先生(大人)って障がいの程度を勘違いのままに理解したり把握している中で指導することが多いと私は考える。一方的な通行で指導しているあまりに受ける本人自身の理解度が十分に深まっていないところで、社会に出て幾度も失敗するというケースを数多く耳にしている。そのため、私は授業を引き受ける前に保護者からの希望にまず一言、説明して了承しておくことで始めるようにしている。

「あなたのお子さんがどれだけ頑張るかによって、日本語は比較的そんなに難しくありません。周りの人に自分のことを伝えたいと思う気持ちがあれば、言葉が間違えても通じることはあります。でも言葉を発する手段が一つだけにこだわっていると話のズレが起きた時にどう改善するのか。は本人の気付き次第です。日本語を正しく理解するのが大事ですが私は、言語の表現を自分なりに整理して理解することが出来れば、柔軟に対応できると考えます。これがお子さんに求められる自己認識を持たせるための授業です。」

という説明を共通理解することが、お子さんの成長意欲をしっかり再確認されるじゃないかと考えます。「ことばの学習」という手立ては、どこも色々とパターンは多様にあり、どれが正解なのか。という決まりはありません。生徒それぞれに実際に効果が表れるかということが評価です。

でも聾学校・小中学校では、基本的に学習指導要領に沿って授業を進行しなければならなく、溢れている個人的な課題を直すところまで深く配慮することは出来ません。個人的な課題を直して身につけるのは、放課後活動や自宅での生活が大事になっていきます。一番多いことは、「宿題を与えれば良い」とありますが、これが正しいというわけではありません。きこえない子どもなら、塾や家庭教師という以前にロールモデルの存在(きこえない大学生や社会人など)と接して学び合うことが一番伸びるチャンスではないか。と、この時に改めて強く実感したのです。

話は逸れてしまいましたが、今回挙げる私の指導法の一つはこちらです。【言語の表現を自分なりに整理して理解する】という前述の発言を踏まえています。

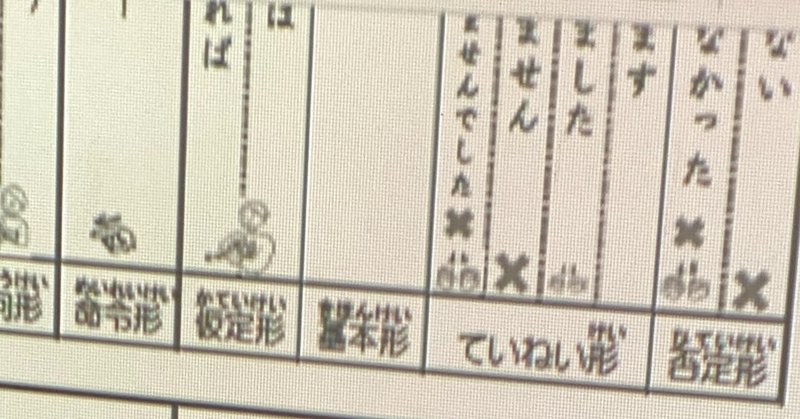

言語の表現として、きこえないというのは関係なくきこえる人も含めて国語教育として学ぶべき教科内容の一つを挙げる。この活用法を学ぶというのは、きこえる人もきこえない人も同じやり方だと考える。私は、そこの観点を理解するべきじゃないと考えているのは、手話言語の表現を指導する注意点を意識しているかという評価である。Sくんの授業実践から一つ、例を挙げてみる

Sくんは(画像)のように自由な文章を書いて解答しました。これは、書記日本語でいうと間違っているわけでもなく違和感もありません。正しく書けているといいますね。→きこえる教職員や親だったら褒めるわけです。

でも実際にこれを会話のやりとりで手話表現しながら振り返ようとすると、Sくんは意外にこのような表現ではなくで別の文章を表現しています。そのため、私自身の理解と意思疎通していなく、最終的に内容の理解に曖昧があるということがわかったのです。

S「ドアを開けること<できない>」→(書記日本語では)「開けない」

この一文を見ていくと本来ならば「開けない」という言葉は、<出来ない>の手話表現(顔の頬をつねる感じ)が出ているが、Sくんは両手の拳を交わるような動きに加えて<ドアを開く>+こと(指文字)の手話表現(「開くことできない」の解釈)で発言していた。これはSくんの脳の中では、「開けない」を「開くことできない」という意味で理解しているだろうか。と私は感じた。

つまり、意味は同じでも手話表現一つ一つで見ると似ているようで、語源が異なっていることの気付きを理解しているかでは、文脈の正しい表現が書記日本語で書けるかどうかに評価される。教える側は、そこをしっかり丁寧に分かってもらえるように注意を払うことが一番大事なところだと考える。

国語科の先生だったら、もっと慎重に学問としては勉強しているはずなので指導の専門性があったとしても残念ながら、きこえる子ども向けであってきこえない子どもに対応する時は気付かない。分からないままに相互の勘違いしたコミュニケーションのズレを生む可能性があると指摘したい。きこえない子ども=外国人に教えるような心構えで臨むことが求められると言っていい。

私が感じた手話表現と日本語(書記日本語)の違いについては、もう少し後に細かく述べていきたい。(「#7」参照)この記事を執筆している今頃、取り組んでいる発展内容の授業実践でもっと掘り下げてSくんとのやり取りを通して色々と学び深めているところである。

(※発言したのを聞き取りながら、板書していたため字が汚いですね笑。)

Sくんとのやりとりが続く中で、もう一つ気付かされたことある。これはきこえる人が手話学習する中でもよく身につけることであろう。矢印の使い方(空間活用)である。

「来る」(基本形)→自分の位置に向かい合わせのところから手前に

この手話表現を思い浮かべて下さい。その次に色々な活用形の文脈を伝えようとどう表現しますか。とSくんに問い合わせてみた。きこえる人だったら、どう表現するだろうかと一瞬、顔を歪めて考えたりすると思う。手話講習会やサークルでも同じことを実践すると、多くの方が「来る」の表現が同じ意味なので、あえて指文字で語末を補足しようとしていた。例えば・・・

「来る」+「テ」(指文字)=「来て!」

「来る」+「タ」(指文字)=「来た!」

こういった具体例は、要するに日本語対応手話としての説明になることが一般的に多い。では日本手話では、どうだろうか。という手話を主に使うろう者が主張するには、これを否定するとは言わないが違和感があると言います。(私もそう違和感を感じるが、相手に合わせて自然的に使ってしまうことある。)

「来る」+(顔のNMM動作/あごを動かす)=「来て!」

「来る」+(手の動きor目のNMM動作/目を大きくひらく)=「来た!」

Sくんの場合、学校現場ではきこえる先生が手話をぎこちなく使っているようで、ほとんど指文字で指導することが多いと保護者から聞いているため前者の例(指文字を補足する手話表現)をそのまま模倣して、手話表現していた。なので、私は後者の例(NMM動作)を実践することでどちらか伝わりやすいのかな。と問いかけた。

すると、NMM動作を示す方がニュアンスの受け止めが変わるのでSくんは「こっちが良い」と答え、早速模倣しようとしていた。あえて指文字で補足するより、顔の表情や手の動きなど(矢印の空間的活用)も大事な言語の要素として、意識していることが必要なんだと学ぶことが出来ている。

だから私は手話表現は単に手で動かす表現だけではなく、文脈のニュアンスを頭の中で描いたものをどのようにして相手に伝えるか。これはジェスチャーと同じように、顔の表情や手や肩の動きなど空間的活用も一つの言葉に違いが生まれることはとても大事なことなんだと理解していく必要があると感じた。残念ながら、きこえる先生の多くは最初からこのように上手く出来るとは限らないので、ここは聴覚障がいをもつ先生がロールモデルとしてとても重要な役割を果たすところだと思って欲しい。(日本語対応、日本手話の手話評価の在り方は、ここで全国それぞれに違いが生まれていることも現状であるが、文科省・教育委員会の理解が浅いところで熟知した知識の情報共有した取り組みが行われていないことがきこえない子どもたちに学ぶ教科指導の大きな課題である。)

Sくんはこのロールモデルとしての重要な役割を受け止めることによって、学校で教えてもらっている先生のことを自分で直すことの意識が時々、呟くように変化していることが伺えた。と保護者からの感想もあり、オンライン授業の成果が良くなっていることに自信を持てたのである。自信過剰にならず、今後も少しずつオンライン授業の「ことばの学習」の意義を理解していくためにも探究していきたい。学校現場では出来ないことの特徴をもう少し考察しながら気付いたことをnote投稿で発信していくことが今の私の出来ることであろう。