「ことばの学習」実践からみる聴覚障がい児の学び#5

この当シリーズを執筆してもう5回目となりましたね。といえ、前置きに「オンライン授業の“必要なこと”を考える」#1〜6を合わせて、10回分の記事では、私が現在取り組んでいる仕事から感じたことの記録として綴じてきました。

「オンライン授業の“必要なこと”を考える」シリーズの趣旨はこのように意識して執筆している。特に#4を読んで頂ければ今回の当シリーズでも考えさせられることになるじゃないか。を筆者からのメッセージとして理解して頂きたいですね。

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、対面授業に制限が多く出てくることから在宅で授業を受けるべきという学習環境の変化に応じてオンライン授業のメリットとデメリットを中心に扱い、聴覚障がい児童生徒における課題に要点を置いて述べた内容である。コロナ以前に最も準備するべきであったオンライン授業というICT技術の活用も一つの専門性として是非を問うように付け加えている。

では、当シリーズの趣旨としては何か。次の通り。

筆者が勤務しているオンライン授業の支援活動において、非常勤講師として教育実践を行なっている内容を主に扱っている。前職の教員時代の経験と今回のオンライン授業の実践を関連付けし、聴覚障がい児童生徒が必要とされることばの習得に観点を意識した内容である。きこえる児童生徒に指導する経験はないもの、こういう風に指導されるのではないかという実践例を挙げながら、執筆しているのであくまで個人の授業実践に基づく記録である。

ここまで「ことばの学習」の授業内容に触れておくことは多かったが、今回は進行している方法を紹介していきたい。当初は初めてのオンライン授業ということもあって、何にも出来ないわけではないが手話言語で分かりやすく伝えることだけが第一の準備であった。

次に教員として勤務していた時期に一人で授業研究したものをそのまま活かすようにホワイトボートを用意し、プロジェクタを設置することを実際に活用した流れで始まった。この環境によって、生徒はスマホ(タブレット)から視聴する一つの視野に集中することが出来るメリットが大いに効果ありとなっていた。

しかし、このような授業の進め方では、生徒が教師の説明や教材の内容の狙いをきちんと理解しているのか。書記日本語での確認など振り返る評価方法が曖昧であるデメリットが多く感じられるようになった。一方的に教師が自己満足で伝わるだけで授業が成立していないだろうか。というところが気になっていた。そこで、書記日本語の確認や手話言語で自分で説明できるような進め方を模索した。

最初は、教師が授業内容をプリントアウトしてファイルを作成し、保護者の協力を得て郵送して【予習→授業→復習】という流れで3回ごとのサイクル授業の実践を図ってみた。しかし、予習の方法が分からずに授業の中で忘れてしまったり描き漏れていたりして教師との意思疎通が出来ず、生徒の中ではルール化されていない反省点が出てしまった。対面授業であれば、その場で指摘して直すことが効果あるがオンライン授業では離れているので対面授業のような効果を作ることは出来ない。

このままでは、書記日本語の理解が深まること出来ず予習→授業は達成しても復習が出来ないのは意味がない。これが一番の悩みどころであった。そこで私が教員時代に一度だけ、導入した「ロイロノート」を活用してみてはどうかなと提案した。

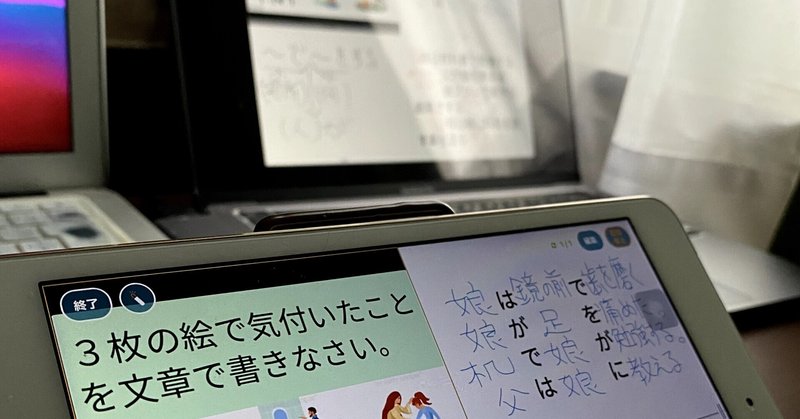

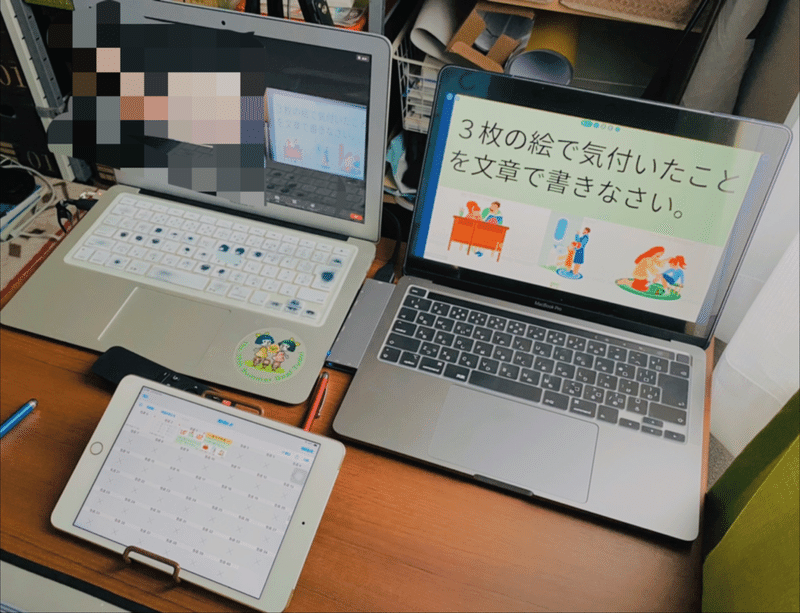

「ロイロノート」の実践については過去の投稿でいくつか紹介しているので、省略する。上の写真のようにスタンバイして授業を始めるようにしている。右のパソコンが生徒が見ている画面になる。左の画面が私がカメラ腰で生徒の様子を伺うことが出来る形になっている。そして手元にiPad miniを置いて「ロイロノート」のアプリを開いて書記日本語による添削指導ができるように整えている。

画面を4分割にする理由は、お互いの授業を成立するために双方のルール化として決めておいた環境整備の一つである。

画面(左上)⇨課題

画面(左下)⇨Sくんの回答

画面(右上)⇨自由記述(補記用)

画面(右下)⇨ 先生の回答

本来の使い方は1対複数の生徒に有効であることだか、今回は1対1の授業なのであえて私が3つのアカウントを使って開くように準備したが、学校現場では、複数の生徒が参加出来るのでアクティブ・ラーニングとして有効に便利なアプリ活用だと考える。色々な答えをお互いに見ることが出来ることで、どのように解いているのかという理解する評価も目視できるので、教師にとっては使いこなす必要が求められる。

1体1なので、私が3つのアカウントをスタンバイして臨むことはとても大変であるが、書記日本語の直接指導や学習評価の悩みを改善できるようになった。Sくんが教師の内容から意図を掴み、正しく答えることが出来る集中力も高まり、楽しくICTを使いこなしていくという情報スキルの向上も効果出ている。これがオンライン授業におけるメリットだと確認した。複数での活用も実践機会を積み重ねたいところではあるが、基本的に授業は個人と個人のコミュニケーション能力が高く求められるので、良いメリットばかりではなく手話言語の理解の再確認もきちんと確認するように時間配分に気をつけている。

ロイロノートの実践→手話言語での発表(発問でのやりとり)というサイクルを積み重ねることで、書記日本語の理解と手話言語での自己理解を深めることが自分の今後の教材研究における心構えてあることを再確認した。

ところがこれもまだ実はデメリットがある。教科の内容によっては、書く活動の時間が長引いてしまって、時間内に授業内容のねらいが達成出来ないことがある。教師側から見て欲しいと伝えるためのストップ機能も使ったりして操作を遠隔的に止めて、授業をするようにしているが集中するとヒントを与えるなどの補助も難しい。時間配分がうまく取れないという反省点が出てきた。また2つの画面があることで視力の疲れも起きるので、少し休むことも必要になる。

では、一つの画面で切り替えながら「ロイロノート」を活用して書記日本語を確認出来るにはどうしたら良いのか。また模索していると、幸い夏に入ってzoomのアップデートがあり、画面共有の機能が幅広く使えるようになり「ロイロノート」の画面共有がスムーズに出来ることを試験的に試した。

一つの画面にロイロノートの画面を共有することで教師の顔が見える中で、ロイロノートの内容を両方見ることが上手くいくことがわかり、早速本番で実践するようになった。現在実践し始めて、3ヶ月目である。概ねSくんも操作に慣れてきたので、授業時間も上手く進みやすくなった。環境整備による新たな課題はない。あとは、教材内容の厳選やSくんの課題を克服するための授業を工夫する次第である。

それに加えて、もう一人担当するNくんは小学1年生なのでロイロノートの活用はまだまだ難しいところがあるので、パワーポイントのスライドを画面共有する形で実施している。ちょうどこの記事を執筆する先日に保護者から学校現場でロイロノートを導入しているという情報があり、操作に楽しくなっているという情報を聞いたので今後、同じ方法で実践する予定である。