「ことばの学習」実践からみる聴覚障がい児の学び#2

ことばの学習には内容や工夫、気をつけること、授業の流れという中で色々な考え方がありますね。特に正しい方法の学習があるとか、こうした方がいいという学習内容とかという決まったことの答えは一つだけではありません。分かっていることは、受ける子どもの脳の発達や心理状態が家庭環境の影響を受ける中で、どの位成長しているかによって教える側も応じることのパターンが多様化するということですね。

つまり、聴覚障がいをもつ子どもというのは家庭環境の影響が色々多様化するだけではなく、最初から耳のきこえによる病的側面からことばの認知にばらつきが生じるわけです。最近は、乳幼児の時から早めに人工内耳を装着することによって早期にことばを習得できるんだという科学的な根拠で埋め込ませるということが問題視されているタブーなところがありますが、ここはあえて詳しく踏まないようにしておきます。でもこのような情報もある中で、筆者が一番大切にしたいことは「手話言語によることばの習得」がどのような経緯の中で重要として欲しいのかというところに重視しています。

「手話言語によることばの習得」という点について、このような話があることを一部引用して付け加えておくと筆者も同じ共感している考えを持っています。

ここで見る一般の【言語権】というのは、きこえる言語学者でも多く述べている点と共通していることになるため、きこえない人と比較しようとしたらそんなに大きな相違点はない。また難聴者や中途失聴者でいえば、最初はその言語権に生きる圏内で生活していたかもしれないということに当てはまるわけです。ところが、(右)に挙げられる【ろう児のことば】というのは色々な考えが出てきますが大まかにまとめていうとこのように示すのではないかと筆者は共感します。つまり、乳幼児から手話言語と触れ合うことによってことばを身につけることも一つの選択肢としてとても重要になってくるのだということが全日本ろうあ連盟など複数の団体でも同じように述べているわけですね。一部の地域にある手話言語条例でもこのような記載を挙げられるケースも増えています。でもやっぱり最終的には、手話言語法の制定によって、法的根拠を持って国が責任をもつことが良いことであろう。

と言語権の真面目な話をずらして、私が実践するオンライン授業で意識していることは、手話言語を活用しながらことばを身につけるといった学習内容を準備してオンラインでのデメリットを解決するための工夫を合わせてわかりやすいような流れを意識していくわけです。

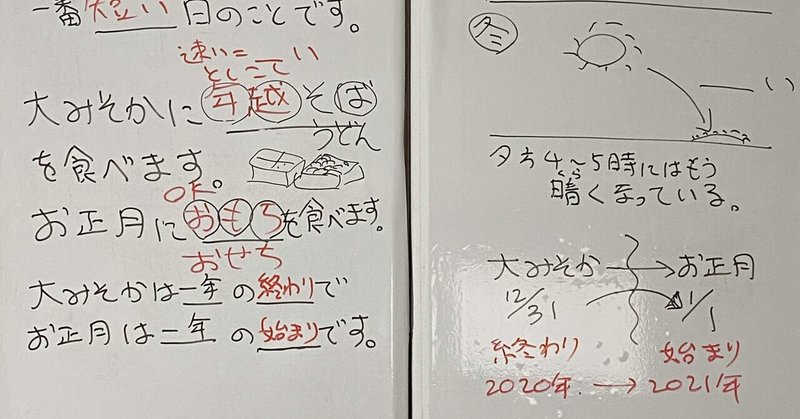

これは、始まって2ヶ月辺りの授業内容の一部です。担当児童は小学5年生なので、社会科により関心をもったやり取りができる発達段階であることから筆者は日常生活にちなんで「行事や祝日について」をテーマとして実践しました。1ヶ月ごとにカレンダーを見ながら思い浮かべる行事や祝日は何かなという会話のやりとりをしていきます。

もちろん、手話言語が正しく表現できず、分からない日本語は全部指文字で表現して伝えようとします。これでは会話が難しくなりますね。そこで筆者は、分からないことばを拾いながら手話言語を身に付けるように伝えていきます。でもこれは、きこえる人でも出来ることですね。そこで終わりにしては意味ありません!!

(例)きこえる人の場合・・・「お正月」→「一月一日」と伝えるだけ。

これは、シンプルな教えでありこのように教えるとするなら他に以下のことばが出てきます。

「三月三日」→「ひな祭り」「五月五日」→「子どもの日」

でも実は、この手話表現というのは【数字の意味だけ】で覚えようとするあまり日本人として理解するべき祝日の解釈する説明内容が正しく理解できないわけです。以下、このようなやりとりの流れを想定してください。

T「一月一日」はお正月ですね。でもお正月ってどういう日でしょうか。

S「お正月」はお餅を食べたり、お節を食べたりたくさんの人が集まり、お祝いします。

この回答は間違ってはいないんですが、Sくんが答えているのはみんな同じ生活をしているわけでもなく、決まっているようなことでもなく日常生活の中で経験していることを思い浮かべて話しているだけです。「お正月」ということの正しい意味を説明していないという質問返しなので、会話が不成立するわけです。そこで筆者は、まず「お正月」の内容を以下の流れで確認していきます。

【STEP1】「お正月」で思い浮かべるものを引き出す →生活の経験から当たり前になっている。これが決まっているとは限らないんだよと昔の諸説を面白く入れて説明する。

【STEP2】 1年は◯日なのか。という数字に着目する。 →カレンダーの数字を見ることによって、年度の変わりに気付かせる。

【STEP3】手話で作るとき、君ならどう表現するのか。 →手話言語の想像力を引き出してみる。でもなかなか難しい表現だと気付く。だから数字で分かるようにこのような手話言語が生まれた。ということの流れを学ぶ。ことばを作るというのは、人間がすぐ認識できるものが第一になっているので、カレンダーの数字で分かりやすく浸透しているという歴史的な経緯があったということがきこえる人には最初から気付いているメタ言語であり、きこえない子どもはこのように教員から教えてもらうことで気付くことができる。

ということを筆者は、いつも授業をするにあたって意識するように心掛けている。生活言語と学習言語の違いと同じように手話言語においてもきこえる人が教えるだけでは、子どもたちのためにならない。ということの根拠を示すことが、自分の出来る最大の武器であると考えている。

これは社会だけではなく、数学も理科も色々な教科で学ぶ教科用語一つ一つの手話表現も必ず、目でみることを伝えるだけではなく手話表現の意味や背景をうまく活かしてその解釈やことばの意味づけなどに興味を引き出すということがきこえない子どものためのことばの学習だと思って欲しい。つまり、筆者はきこえる先生方の指導の専門性にまだまだ課題があるんだということを認識するべきである点は多いと考えているわけであるが、どうも伝わりにぐいということが、日本の教育委員会制度や国の学習指導要領における大きな課題でもある。このことを私だけではなく、何人かの専門家や聴覚障がい教職員の中でも多くの方々が実感していることだといえる。きこえる先生方の中にもこの課題に理解してもらっている方々も存在するが、まだまだ少数であり本州と比べると特に北海道全体で見ると残念ながら、全然理解が乏しいし研修の機会さえもこのような雰囲気ではないということをはっきりと危機感抱えておきたい。

なぜなら、多くの教え子そして関わってきたきこえない仲間たちの多くは後になって日本語の難しさを理解するということをよく耳にするわけであり、きこえる人より優れた人材というのはほんの少ない状況であろうと見えているわけだ。きこえる人と同等の学力を身に付ける、日本語力を高く理解できるということが私たちの求められる聴覚障がい児童生徒の教育的な最大の課題であろう。これを少しでもカバーできるように追求していきたい。