かつて日本の統治下、“有事”懸念の台湾今や世界トップの半導体、観光新名所も次々

近年、気になるニュースに“台湾有事”がある。中国政府は、台湾はもともと中国の領土だとして、必ず統一すると主張してきた。中国が軍備増強を図り国力をつけるなか、軍事力を使ってでも台湾を統一するという構えを見せるようになっている。これに対し、アメリカは「中国が台湾に侵攻したらアメリカは軍事的に対応する」とする考え示し、平和的な関係を望む日本も、その立ち位置が問われている。台湾は、かつて日本統治下にありながらも親日的だ。中国大陸から分かれ、政治や行政、経済も独自路線を貫き、アジアの中でも著しい発展を遂げている。とりわけ半導体の製造では世界トップだ。台湾には2007年12月と2013年10月に訪れている。3度目の訪問の機会を窺っているが、いくつかの視点から、その変貌や現況、日本との関わりをリポートする。

故宮博物院の別館、南院が2015年末に完成

2013年のお目当ての一つが、世界四大博物館とされる故宮博物院の見学だった。入場料は160元(日本円にして約550円)で、平日の開館時間は午前8時半から午後6時半まで(土曜のみ午後8時半)。2007年時と同様、地下の入り口は入場者でごった返していた。約2時間足らずだったが、館内地図や日本語ガイドも備わっていて、青銅器、陶磁器、玉器、彫刻の代表的な文物を中心に鑑賞できた。

とりわけ中国・清代の玉器「翠玉(すいぎょく)白菜」と「肉形(にくがた)石」などが、2014年に東京国立博物館と九州国立博物館で開かれる台北・故宮博物院展にアジアで初めて出品されると発表されていて、ひと足早く見ておきたいとの思いもあった。

「翠玉白菜」は、博物院の数ある名品でも目玉の一つで、ヒスイの玉彫り。清の光緒帝の皇后が嫁入り道具として作らせたとの説もある一品だ。買い求めた図録によると、「白菜は清らかで汚れのないことを寓意し、花嫁の純潔を示しており、葉の上に乗った昆虫は多産を象徴し、子孫繁栄を願うもの」とされている。「肉形石」の方は、豚の角煮と見紛うような天然石を上手く活かした彫刻だ。

故宮といえば、北京が“本家”で、こちらは3度訪ねている。所蔵文物は、北京の180万件に対し台湾の方も69万件を有する。1945年の日本統治時代終了後、中国での共産党と国民党の内戦が勃発する。国民党は北京の故宮から戦火を逃れるため精選した文物を、南京などに移した後、台湾に運んだのだ。

台北の故宮博物院はこれらの膨大な文物を収蔵するために建設された。台湾政府は台湾高速鉄道嘉義駅の隣にアジア文化をテーマとした故宮南院の工事が進めていたが、故宮博物院の別館として、2015年末の完成し、博物院機能の分散化と展示拡大が図られた。

『悲情城市』『千と千尋…』の舞台、九份

人気の観光スポット・九份は、台湾北部の山あいにある古い小さな町。山の斜面の坂道や石段、路地などに土産物屋や飲食店がひしめき、レトロな風情があふれる観光地だ。もともと9戸しかない寒村で、物を補充する時に毎回9セットを買っていたことから名づけられたという。1

19世紀末に金の採掘が開始されたことにより発展したが、1971年に閉山したのを機に急速に衰退してしまう。その後、1989年に制作され、ベネチア映画祭でグランプリになった台湾映画『悲情城市(A City Of Sadness)』のロケ地として使われたことから一躍脚光を浴び、観光ブームが訪れる。

この映画は、日本統治時代の終わりから、中華民国が台北に遷都するまでの4年間の激動の台湾社会を、酒家を営む大家族を通して描かれている。日本が敗戦した後の台湾には、連合国軍の委託を受けて日本軍の武装解除を行うために大陸から蒋介石率いる中国国民党政府の官僚や軍人が進駐し行政を引き継ぐ。

ところが1947年2月、台北でヤミ煙草取締りの騒動を発端として、戦前から住む本省人と大陸からやってきた外省人が争う「二・二八事件」が起き、抗争はたちまち台湾全土に広がる。一連の事件での殺害・処刑者は2万人を超えたといわれている。

約40年にわたる威厳令が解除されたのが1987年で、その2年後、規制が緩やかになったタイミングで、候孝賢(ほうしゃおしぇん)監督が公開した。この映画を観たのは1994年に私が企画に関わった「朝日シネマの旅」でリストアップした。名画として観賞しただけでなく、台湾の歴史にも関心を持つきっかけになったことによる。

九份には、アニメ映画の巨匠・宮崎駿監督も滞在し、2001年に公開された作品『千と千尋の神隠し』の物語の舞台モデルにもなっていた。終戦までは台湾総督府として使われていた中華民国総統府(2013年)

1895年から50年に及んだ日本統治の歴史ゆえ、現在の台湾には形のある建造物や産業遺産から伝統やしきたり、日本語や日本精神などにも、戦前の「日本」が生きている。台北の中華民国総統府は、終戦までは台湾総督府として使われているほか、旧総督官邸や学校、駅舎などの由緒ある歴史建造物は美術館や公共施設として活用されていた。

台中にある宝覚寺は1928年に建立された仏教寺だ。本尊は釈迦如来で、臨済宗妙心寺(京都)の管長が道士として台北に赴任していた時に普請に尽力したとのこと。本殿の隣には弥勒菩薩の大仏がそびえている。台湾第二の大きさで高さ30メートル。七福神の布袋さまの姿で笑顔が印象的だ。境内には物故した日本人居留民1万4000人が眠る遺骨安置所と墓碑もあった。

台南では、オランダ統治時代の赤嵌楼(チーカンロウ)も見学した。楼閣は地震などで崩壊していて、レンガ造りの城門と基台はオランダ統治時代のものだ。1983年に国家一級史蹟に指定されている。

太魯閣峡谷・日月潭・三仙台…名勝地が点在

2013年時、5日間で10都市を周遊したが、各地に見どころが点在していた。そのいくつかを取り上げる。まず太魯閣(たろこ)峡谷は、台湾を代表する景勝地だ。峡谷一帯の山岳地帯が国家公園に指定されている。東部最大の都市・花蓮側の入口から終点の天祥まで約20キロもある。途中には断崖絶壁もあり自然美にあふれている。

2007年時はバスで数キロ走行し渓谷を散策したが、2013年時は列車の都合もあって、入口付近の眺めを楽しんだ。立派な赤い門構えのゲートをくぐり、橋を渡ると長春祠が見えてくる。一枚岩の大理石の割れ目から水が激しく流れ出し滝になっているが、祠は滝を跨ぐ格好で中国宮殿風の建物。この辺りは大理石の産地で、岩盤をくり貫きトンネルを貫通させた際に殉職した霊を祀っていた。

日月潭(にちげつたん)は、初めて訪れた。台中の南東約40キロ、地図を手にすると、サツマイモの形をした台湾のほぼ真ん中に位置する。総面積が793ヘクタールの湖で、遊覧船が浮かび湖岸にロープウエイもある。周囲が24キロあり、場所や季節、時間によって湖面の表情を変える。豪華な中国宮殿式建築の文武廟からの眺めも格別だった。

南部の台湾第2の都市・高雄の北部に左営には、蓮が咲く淡水湖の蓮池潭がある。周囲は約7ヘクタールほどだが、湖水には龍虎の七重塔が設けられている。龍の口から入り、虎の口から出ればこれまでの悪い行いが帳消しなるとか。湖水には楼閣や巨龍の背に乗った観音像、巨大な玄天上帝などのも浮かんで見え、湖岸に沿って数多くの出店が並び、国内外の観光客らで賑わっていた。

三仙台は、東部の花東公路(海線)沿いにある大岩礁で、2度目の観光となった。地名は海に浮かぶ3つの岩を3人の仙人になぞらえて付けられたという。もとは岬だったが、波に浸食され島になったとのこと。浅瀬で干潮時には歩いて渡れたようですが、珊瑚礁を保護するため、美しい太鼓橋が連なっている。

三仙台観光後、花蓮へ。広東料理の夕食後、台湾で最も多くいる原住民・アミ族の民族舞踊を鑑賞した。7、8月に1年の方策に感謝して、先祖に歌と踊りを捧げる祭りだが、観光客向けに披露していた。

101タワー・美麗島駅駅・LOVE公園…新名所も次々

「台北101タワー」は、高さ508メートルを誇り台北のランドタワーだ。施工には熊谷組を中心としたJVにより行われ、総工費は約600億元を要したという。地上101階、地下5階からなり、名前はこれに由来する7年間の工期を経て、竣工した2004年には世界一の超高層建築物だった。その後、アラブ首長国連邦・ドバイの「ブルジュ・ハリファ」の828メートルはじめ、次々と超高層ビルに追い越され、2023年時点では10位となっている。ちなみに東京スカイツリーは634メートル、高層ビルでは「麻布台ヒルズ」が約330メートルだ。

「台北101タワー」の5階から展望台のある89階までは約382メートル。エレベーターは東芝製で、37秒でたどりつきますたどりつく。世界初となる気圧制御システムを導入していて耳が痛くなりません。2007年時に展望台からのパノラマ風景を満喫しており、今回はパスした。

「MRT美麗島駅」は、高雄市内にあり、世界で2番目に美しい駅との触れ込みだった。MRTとは、Mass Rapid Transitの頭文字の略称で、南北を結ぶ紅線と東西の橘線からなり、2008年に開通した。その交差駅が美麗島で地下駅だ。その改札前の広場には、天井の巨大なドーム状の屋根にモダンアート風のポップなデザイン絵が電光に照らされていた。広いロビーではグランドピアノの生演奏があり、様々なイベントが行える空間が広がっている。

同じく高雄市内にある寿山公園は、海抜36メートルの寿山の中腹にあり、市や港を一望できます。公園内には樹木が多く市民の憩いの場所です。第二次大戦後、戦死した人々を弔うための忠烈祠もあった。

2013年1月に「LOVE展望台」が新設され、LOVEの文字には電光が備えられていて、カップルに人気のデートスポットになっている。眼下には、その名も愛河(ラブリバー)という川が流れ、繁華街のひしめく台北と違って、街自体はロマンチック雰囲気をかもし出しているいた。

新名所では、2020年には台北に鉄道局本部を再利用した「国立台湾博物館 鉄道部パーク」が開設されてのををはじめ、斬新な建築のコンサートホール「台北表演芸術中心」が2022年に、空港のある桃園に大規模な「Ⅹパーク水族館」が2020年に、それぞれオープンしている。さらに日本統治時代に煙草酒公売局嘉義分室リノベー「嘉義私立美術館」など、新しい見どころが加わっている。

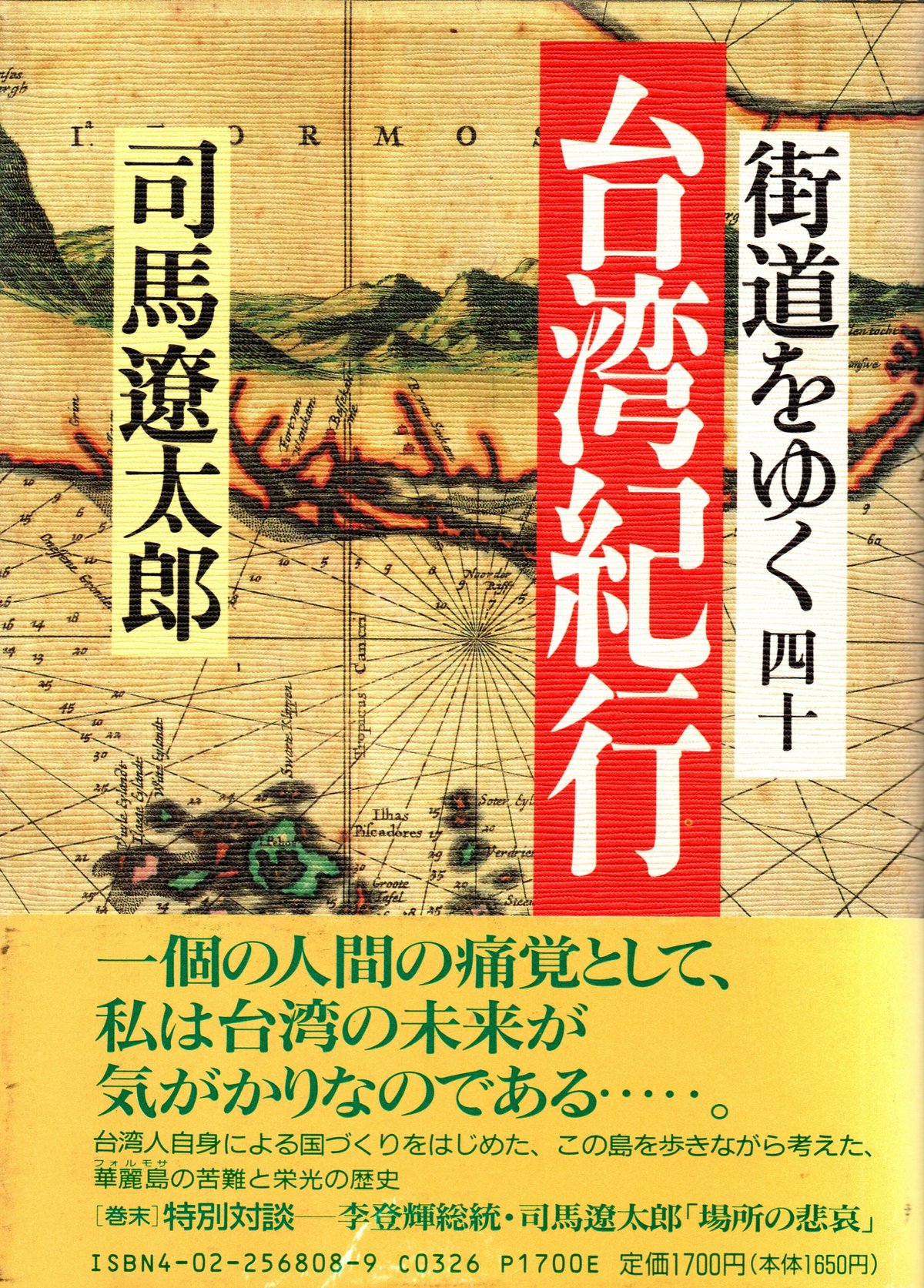

司馬遼太郎の書いた『街道をゆく 台湾紀行』から

私の手元に司馬遼太郎さんの『街道をゆく40 台湾紀行』(1994年、朝日新聞社)がある。1993年7月から翌年3月にかけて週刊朝日に連載されていた。連載後に掲載された司馬さんと当時の李登輝総統との対談も所収されている。「国家とはなにか。というより、その起源論を頭におきつつ台湾のことを考えたい。これほど魅力的な一典型はないのである」との書き出しで始まる。

司馬さんは1993年の1月と4月に、そして李総統との対談のため3度台湾を訪れて、台北や高雄、台東、花蓮などを旅している。ジャーナリスティックで詩情豊かに紀行文を綴っていた。そして何より半世紀もの長い期間、日本が統治していた台湾の行く末を案じていた。李総統との対談「場所の悲哀」の中で、次のような発言をしている。

中国のえらい人は、台湾とは何ぞやということを根源的に世界史的に考えたこともないでしょう。

中国がチベットをそのまま国土にしているのも、内蒙古を国土にしているのも、住民の側からみればじつにおかしい。毛沢東さんの初期の少数民族対策は理念としてよかったが、実際には内蒙古もチベットも、住民は大変苦痛のようですね。それをもう一度台湾でやるなら世界史の上で、人類史の惨禍になりそうですね。

×

台北の桃園空港で見送ってくれたガイドの朱正宏氏さんの笑顔に応え、また「訪ねます」と口約束をした。2度目の台湾から帰国の機上で、オランダや日本に統治された台湾が同じ漢民族とはいえ、中国大陸に統治されないことを願わずにいられなかった。

それから10年、台湾をめぐる情勢は悪化してしまった。中国の軍備拡張を背景に、ロシアのウクライナ侵攻もあり、“台湾有事”が現実的な懸念に。台湾在住の日本人は1万4000人以上を数え、ウクライナの比ではない。日本は、歴史的にも静観できない立場だ。