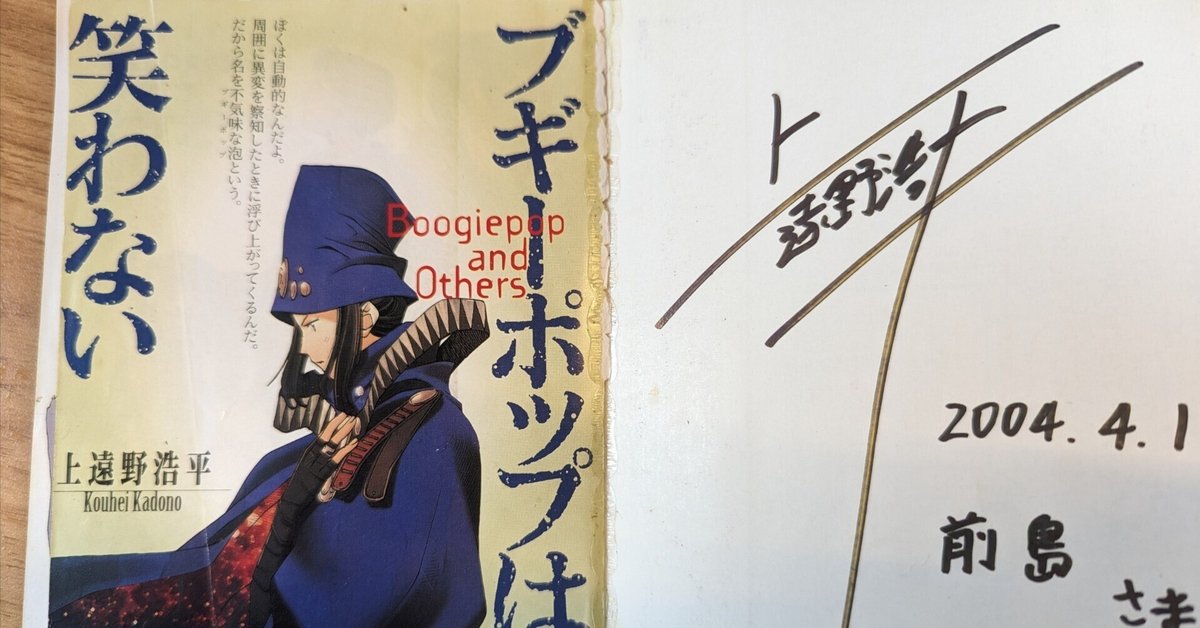

前島賢の本棚晒し【復刻版】01:上遠野浩平『ブギーポップは笑わない』

本記事はマガジン『前島賢の本棚晒し【復刻版】』に含まれています。連載の更新分と、今後更新される予定の記事が含まれているため、個別に購入して頂くよりお得になっております。

また、有料記事を一時的かつ一括にご覧になりたい方に向けたメンバーシッププランも現在準備中です。

記事をご購入前にご検討ください。

本記事は、電子書籍ストアeBookJapanに、連載「前島賢の本棚晒し」第29回として2015年2月20日に掲載されたものを、加筆修正の上再公開したものです。

記述は基本的に連載当時のもので、現在とは異なる場合がありますが、ご了承ください。

連載時に大変お世話になりました、そして、再公開を快諾頂きました株式会社イーブックイニシアティブジャパンの皆様に厚く御礼申し上げます。

上遠野浩平の「ブギーポップ」シリーズが、ついに電子書籍化された(※掲載時)。

1997年に第4回電撃ゲーム小説大賞(現・電撃大賞)を受賞して刊行された本作は、しばしば「ライトノベルを変えた作品」とも評価される。

本作の登場から程なくして、ライトノベルの人気ジャンルは『ロードス島戦記』や『スレイヤーズ!』に代表される異世界ファンタジーから、現代ものへと移行していったのにくわえて、本シリーズの大ヒットは、後発のレーベルであった電撃文庫が、ライトノベルを代表するトップレーベルへと成長するための原動力ともなった。

もし、この作品が電撃文庫から刊行されていなかったら、現在までのライトノベルの歴史は、大きく違ったものになっていたはずである。

いや、しかし、そんな歴史など、実はどうでもいい。

――どうでもよくないが、本作の歴史的な位置づけやら何やらについては拙著『セカイ系とは何か』で論じたので是非、そっちで読んでいただきたい(ステマ)。

とにかく、おまえの一番好きなライトノベルは何かと聞かれたら、評者は――、いや、今回に限っては、この一人称でいこう――僕は、迷わずこのシリーズを挙げる。ライトノベルなんて限定せずとも、世界で一番、好きな小説は、第一作目の『ブギーポップは笑わない』である。結局、ライトノベル・ライターなんてやっているのも、ひとりでも多くの方に本作を読んでほしいからだと言って過言でない。

そんなわけで、本コーナーでは、この歴史的名作の電子書籍化を記念し、勝手に『ブギーポップ』大特集を行いたい。具体的には、今週と来週で初期5タイトル6冊を連続レビューしていく。

※以下、上遠野浩平『ブギーポップは笑わない』の核心に触れます。

上遠野浩平『ブギーポップは笑わない』

記念すべき第一作にして、作家・上遠野浩平のデビュー作だ。

だが、「ライトノベルの歴史を変えた作品」なんて言われるわりには、作中で起こること自体は、とても簡単な物語だ。学園に潜む人喰いの化物を、正義のヒーロー(ヒロイン?)のブギーポップが倒すという、実に単純な、よくある「学園異能」にすぎない。

けれど本作のキモは、この物語を「ひょんなことから異能ヒロインと一緒に戦うことになった平凡な高校生」的な主人公を用意するのではなく、日常の裏側で行われる戦いを、ふとした偶然から垣間見た、「脇役」の視点から構成したところにある。

たとえば、第一話「浪漫の騎士」の語り手は、高校三年生の竹田啓司。進学校にもかかわらず、デザイン事務所への就職を決めたことで、受験ムードのクラスから微妙に孤立しつつある。

そんな彼の恋人、高校二年の宮下藤花が、突然、変なコスプレで、自分は世界の敵と戦う自動的な存在、ブギーポップだ――なんて言い出すところから、この物語は始まる。

当然、竹田君には、(今風に言えば)彼女が突然、厨二病に罹患したようにしか見えない。

この第一話は、独立した短篇として読んでも傑作だ。

ひとりの少女が、自分の腕だけで生きていく道をあっさりと選んだ年上の恋人の姿に焦りをおぼえ、「自分は世界の敵と戦う存在だ」などと言い出す奇妙な心の病に罹患してしまう。けれど、周囲から孤立していた先輩にとって、彼女の別人格である「変身ヒーロー」は、学校で唯一、心を許せる相手となる……。少女の心の病が、ふたりの恋人が溝を埋めていく、風変わりな恋愛小説として、爽やかな余韻を残すものとなっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?