なぜ人はサイドボーディングでデッキを弱くしてしまうのか

前書き

デッキリストがインターネットで手軽に手に入る今、マジックの構築フォーマットで最も実力差が出る部分はサイドボーディングである。サイドボーディングというのは難しい。インアウトのパターンは多く、その中からよりよい一つを選ぶために自分のデッキはもちろん、相手のデッキのメカニズムへの理解が必要である。完璧にこなすことは困難きわまる。100点満点のインアウトというものが存在したとして、それを見つけて論理だてて説明しろというのは不可能にさえ思える。全カードプールの中から最強のデッキを構築してみろという問いに答えることができないように。

さて、サイドボーディングの山は高く、その頂点を目指すことは困難極まる、が…!ぶっちゃけそんな話は一部のプロプレイヤーや、イベント上位を目指す競技プレイヤーにしか関係ない。「そんな99点を100点にするために頑張んなくたって、80点ぐらいで楽しく店舗大会で勝ち越したり、MTGAでミシックランクに行ければいいじゃん」という人が大半だろう。だが、話はここでは終わらない。なぜなら、サイドボーディングの頂までに、超えるべき山は二つあるのだ。サイドボーディングの難しさには頂に登る難しさとは別にスタート地点に立つ難しさがあると考えている。

過去にMTGAのランク戦で自分のコピーデッキを使うプレイヤーとマッチしたことは何度もある。そしてサイド後何度も思ったことがある。「え、そのカードサイドインしたの?何抜いたのかわからないけど多分そのカード抜かない方が良かったぞ」と。

サイド後にデッキを弱くしてしまうプレイヤーが一定数いることは他のプロプレイヤーの認識とも一致しているようだ。八十岡翔太氏は公式記事「教えて!ヤソ先生!! ―正しいサイドボードのやり方とは?―」の中で体感で3割程度の人がサイド後デッキを弱くしていると述べている。私の体感でもそれぐらいかあるいはもう少し多いかぐらいである。

サイドボーディングは義務ではなく権利である。なんならメインの60枚のまま戦ってもよいのだ。サイドボーディングの出来に点数をつけるとするならば、メイン60枚のままはいわば解答用紙に何も書かないようなものなので0点だろう。ならばサイドボーディングでデッキを弱くしている状態はマイナスである。

もちろん、誰もデッキを弱くしようとしてそうしているわけではないだろう。程度の差はあれ、一生懸命デッキを選んで準備して勝つためにプレイしているはずだ。なのにこの高い割合を説明するには、サイドボーディングが上手でない人もいる、というよりは人は元来サイドボーディングでデッキを弱くするものであると考えるのが自然である。

サイドボーディングの上達には山が二つあると言ったが、違う表現が適切に思えてくる。サイドボーディングの登山は麓からではなく谷底から始まる、と。山に登るにはまず谷から脱出しなければならない。

つまり「サイドボーディングの上達」を山登りに例えるならば、

こうではなく

こうだ。

なぜ人はサイドボーディングでデッキを弱くしてしまうのか?人は公正な判断ができず、バイアスを持った判断をしてしまうものだからだ。メインの60枚とサイド後の60枚、前者のほうが勝率が高いのであればサイドをやめてメインに戻せばよいのだ。それができないのはメインの長所を過小評価したり、サイドカードの長所を過大評価してしまうからに他ならない。

私はカードゲームはバイアスと戦うゲームである側面が強いと考えている。プレイヤーは試行錯誤により理論を固める。確率要素や膨大な組み合わせパターンにより全てを論理的に語ることはできないからだ。試行錯誤を繰り返せば繰り返すほどデータが増えてより正常な判断ができるようになってほしいものであるが、そうはならない。人の認知にはバイアスがかかっているからだ。試行錯誤を結果に結びつけるには、自分の持っているバイアスを取り除かなければならない。そのためにはまず自分がどのようなバイアスをもっているかを知る必要がある。

本記事の目的は、人がサイドボーディングでデッキを弱くする際に受けるバイアスのメカニズムを探ることである。

とはいえ、バイアスを受けるメカニズムを私個人で解明するのは無理がある。そこでフレームワークを提供してくれる学問として目を付けたのが行動経済学である。

行動経済学による意思決定の理論

なぜ行動経済学か

メインの60枚、サイド後の60枚、また別のインアウトをした60枚…どれも何かしらの目的があってのものだろう。どれが常に秀でているというものではなく、長所短所がありその中から選ぶ。つまりトレードオフである。

トレードオフについての研究をしてきた学問が経済学である。マンキュー入門経済学では経済学の十大原理の一つとして「人々はトレードオフに直面している」と述べられている。ものの値段とそれを得ることによる利得を比較して購入すべきかどうかを決める経済活動も、サイドインアウトも相反する二つの価値を比較しよりよいものを選ぶという点で同じである。

同書でマンキューは「経済学者は通常、人々は合理的であると想定している」として第3以降の原理を展開している。この伝統的な経済学のアプローチに真っ向から挑んだのが行動経済学である。

人間は必ずしも合理的でない。なんなら、合理的に振る舞おうとしてもそう振る舞うことができないものである。古典的な経済学で想定される常に合理的で一貫性のあるホモ・エコノミクスではなく我々は感情的でバイアスにまみれたホモ・サピエンスだ。

「政治経済学の基礎、そして社会科学全般の基礎は、まぎれもなく心理学にある。」というのは、リチャード・セイラーの行動経済学の逆襲の冒頭で引用されているヴィルフレド・パレートの言葉である。行動経済学では認知心理学の観点から人間の意思決定を科学する融合分野である。

私たちはマジックを最も勝ちに近づくようにプレイする"ホモ・マギア"ではなく、非合理的なサピエンスである。行動経済学のパイオニアが「変な行動」リストから理論を確立していったことを参考に、我々の変なサイドボーディングのメカニズムを解明しようではないか。

プロスペクト理論

経済学では「幸福の変化の度合い」として効用という概念が用いられる。得られた利益(たとえばお金)に対し、どの程度の効用があるかを決めるものを価値関数という。

プロスペクト理論における価値関数は次のような形である。

どのような特性があるかを見ていこう。

①非線形性

1000円もらえたとき、500円もらえたときと比べてどれだけうれしいだろうか?もしあなたが一貫した価値観を持っているなら、金額が倍なのでうれしさも倍である。

ところが、図は直線ではない。なにもない状態から500円もらえるうれしさよりも、500円からさらに500円もらえる嬉しさの増加は少ない。加えて1000円もらえる状況から1500円もらえる状況になっても嬉しさの増加はさらに少なくなる。

ピンと来ない人でも、例えば次のような経験はないだろうか。1,000円のつもりの買い物が1,500円だとわかりひどく損した気分になったが、10,000円のつもりの買い物で10,500円を払ってもそこまで気にならないということ。このように人の幸福の増減は利益や損失に比例するのではなく、変化の大きさの全体に対する比に影響を受ける。

②非対称性

二つ目の特性は図の非対称性である。500円もらったときのうれしさと500円損したときのうれしくなさは等しくない。

500円を損することによる"損した感"は500円を得た"お得感"に勝る。同額でも人は得するよりも損しないための努力をする。

以前母とコンビニに行ったときのことである。母はお金を下さなければいけないと言っていたので、下ろさなくていいのか聞くと、「手数料を払いたくないから銀行で下す」と言った。そのときは特に何も思わなかったが、よくよく考えると変である。コンビニATMの手数料は200円で家から銀行までは15分程度かかり往復30分である。母は高給取りでこそないが、流石に時給400円で働くことはないだろうし特に歩くのが好きというわけでもない。200円を得るために絶対しないような努力を200円を失わないためにしたのである。

同額の利益ために同時間の労働は絶対にしないが、損失を回避するためには努力をする人はどうやら私の母だけではなく、人間全体の傾向であることが実験によりわかっている。

③損失回避

最後に上の図からも別な人間の意思決定における"変な傾向"が示されていることを紹介する。

人間は得をするのが好きな以上に損をすることが大嫌いだ、というのは一つ前の話であるが、大嫌いなあまりに確率的判断も歪む。人は利得に対してはリスクを避けるが、損失に対してはリスクを取るという傾向がある。たとえそれが等価な状況であってもだ。

それぞれの選択肢を選んだ被験者の比率をカッコの中に示している。

問題1 あなたは現在の富に上乗せして300ドルをもらったうえで、次のどちらかを選ぶように言われました。あなたはどちらを選びますか。

A 確実に100ドルもらえる(72%)

B 50%の確率で200ドルもらえて、50%の確率で何も失わない(28%)

問題2 あなたは現在の富に上乗せして500ドルをもらったうえで、次のどちらかを選ぶように言われました。あなたはどちらを選びますか。

A 確実に100ドルを失う(38%)

B 50%の確率で200ドル失い、50%の確率で何も失わない(64%)

いずれの問題も整理すると400ドルをもらうことを選ぶか、300ドルか500ドルをそれぞれ50%でもらうことを選ぶかという二者択一である。まず問題1については、72%の被験者が確実に400ドルをもらうことを選択している。これは価値関数の①の性質と一致している。50%でもらえる200ドルは確実にもらえる100ドルの倍嬉しくはないのだから、期待値が高い方を選択できている。一方で、問題2では過半数を得ている選択肢が逆転している。選択肢ABは問題1、2で等価であるにも関わらずだ。

人間は損をするのが大嫌いで、絶対に損をするという状況にどうしても耐えられない。確率的に損をしなくて済むのであれば、行動の一貫性を変えてでもそれを選ぶ人が多数である。

なぜ人はサイドボーディングでデッキを弱くしてしまうのか

リチャード・セイラーは伝統的な経済学で説明できない「変な行動」をリストにしており、それらを説明するプロスペクト理論に衝撃を受けたと述べている。私も今まで見てきた「変なサイドボーディング」をプロスペクト理論に当てはめて考察してみたい。

なぜ過剰に対策カードをサイドインしてしまうのか

よくある悪いサイドボード例に、サイドから除去やカウンター、その他妨害カードを入れる代わりにフィニッシャーやドローソース、シナジーカードなどメインの重要なカードを抜いてしまうことがある。

以前私が使用したイゼットコントロールについて、友人が使いたいからプレイングを見てくれと言ってきたときのことだ。私がMPL入りが確定した直後で話題になっていたタイミングで、彼はおそらく75枚同じであろう私のコピーデッキと思われる相手にマッチした。プレイしていると相手はサイド後《火の予言》を2枚以上残していた。

これは、クリーチャーの少ないコントロールデッキのミラーであるため、《砕骨の巨人》しか丁度良く処理できる対象がいない悪いカードだ。確かにこのデッキに対し4/3というスタッツは強いが、相手も《砕骨の巨人》を持っているので相打ちすればいいだけの話である。

これは明らかに悪い例であるが、もっと多くの人が間違えるであろう例に《貪欲なるリス》が入る前のジャンドフードミラーで、《致命的な一押し》を4枚残されることがよくあった。

確かに《波乱の悪魔》はゲームのカギを握る強力なカードで処理することは極めて重要だ。しかし、《致命的な一押し》で処理して嬉しい対象は《波乱の悪魔》だけだった。《古き神々への拘束》など別の除去手段もあり、自分が先に《波乱の悪魔》や《フェイに呪われた王、コルヴォルド》を出して攻める側に回るというプランニングも可能である。シナジーデッキであるフードで除去に枠を使いシナジーを弱くすることは大きなリスクである。

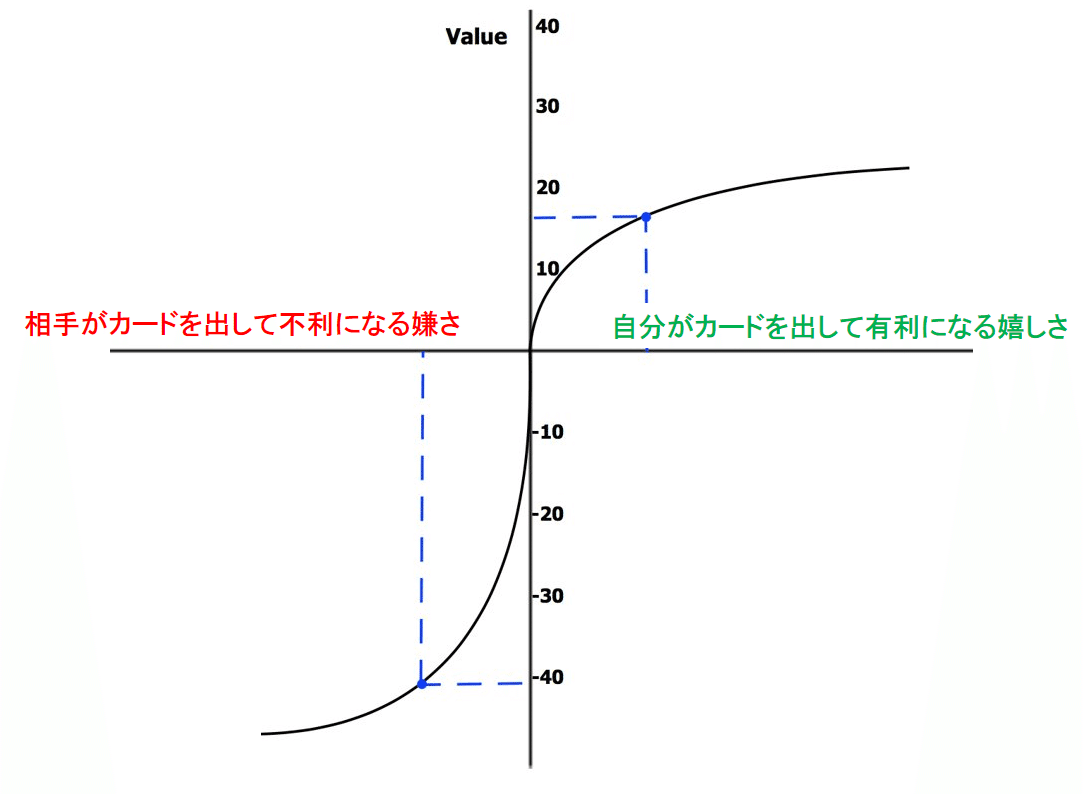

私の見るところによると、対処札は攻める札より過剰に重要視された状態でサイドボーディングされる傾向にある。プロスペクト理論の金銭の損得の軸をこう置き換えるとしっくりくる。

利得は自分がカードを出してゲームでその分有利になること、損失は相手にカードを出されて不利になることと考える。人は損失を回避するために、同じ量の利得を得るためにする以上の努力をする。

これと同じ原理で、不利になることを回避するサイドカードを過大評価し、サイドインするうれしさとアウトするうれしくなさの最適点がずれることが考えられる。

なぜ最高のカードを削ってしまうのか

サイドカードを過大評価する要因があるとして、ではメインのカードは均等に過小評価されてその中では比較的弱いカードが抜かれているか?できていない、どころかメインの最高のカードがサイドアウトされているのを何度も見てきた。

デッキの中で最高のカードとはどんなカードだろうか?多くの場合、4積みされたカードだ。4枚はデッキに入れることのできる最大の枚数である。3枚入っているカードは4枚入れることができるが、3枚を選択されたカードだ。だが4枚のカードは本当は5枚や6枚入れたかったカードかもしれない。伝説のカードやゲーム中に引いた1枚目のカードに価値があるカードなどの例外はあれど、強いカードは入れれるだけ入れたいものだ。

だが、そんな最高の4積みのカードがさもたやすくサイドアウトされるところを何度も目撃している。比較的どうでもいい枚数合わせのカードが残りデッキに不可欠なカードの枚数が減らされる。仲間がそれをやっているのを目撃したとき、何でそれを減らしたのか聞いてみるとはっきりした答えが返ってくることは少ない。どうやら、4積みのカードはなんとなく減らしやすいようである。

プレイヤーがデッキの強さをカードの貢献度の総合として評価しているとするとこの傾向は説明がつく。

3枚のカードを4枚にしたときの「デッキが強くなった感」は大したことがないのに対し、0枚から1枚に増やしたカードはデッキをすごく強くしたように感じることだろう。

なぜ悪いカードを抜き切れないのか

以前友人とアゾリウスコントロールのミラーマッチでのサイドプランについて議論していたときのことだ。友人は全体除去を一枚残していた。

そのときの想定していたアゾリウスコントロールのリストといえば、アゾリウスコントロールらしくクリーチャーはほとんどおらず、カウンターとPWで戦うデッキであった。全体除去はいいカードに思えない。なぜ全てサイドアウトしてしまわないかを聞くと《ドミナリアの英雄、テフェリー》をめぐるカウンター合戦でカウンターを使い切った後《夢さらい》を出されて処理することができずに負けたことがあるからだと彼は言った。

確かにその状況だと除去耐性がある《夢さらい》に全体除去が欲しくなるが、その状況はそんなに起きるのだろうか?6マナソーサリータイミングの《夢さらい》はカウンターされるリスクが高いので相手がサイド後デッキに入れているかもわからない。入れていたとして出てきた後で丁度都合よく1枚の全体除去を引くのだろうか。それとももっと前から手札にあったとすればその1枚の差で《ドミナリアの英雄、テフェリー》をめぐるカウンター合戦で負けていないか?

このように、限られた重要性の低い状況のために、悪いカードをサイド後残してしまう人を発見することはよくある。

以前はただのピークエンドバイアスだろうと思っていたが、損失回避の観点からもこの変なサイドボーディングは説明できる。つまり、ある特定の状況になると、確定で負けというのがどうしても嫌なのだ。あまりに嫌で期待値では損をしているにも関わらず、確率的に損失をなくしたことにできるカードを入れてしまうという解釈だ。

おわりに

前書きで述べたようにカードゲームはバイアスと戦うゲームである側面が強いと考えている。私はカードゲームが大好きでそのことばかり考えている。一見関係がないようなことでも、実はカードゲームでも同じなのではないかと思うことがよくある。バイアスに自分で気付くことは困難で、人からのアドバイスや他分野からの情報からヒントを得ることは重要だと思う。バイアスの壁に阻まれて世界を正しく認知できない我々に、科学は巨人の肩の上からものを見るような視点を提供してくれる。

仮説の確認のための実証等のない本記事でそのような視点を提供できているかと問うことすら烏滸がましいだろう。だがもし読者が「これって自分もそういうときあるかも」と思った部分が一つでもあれば、拙文が読者のバイアスを取り除くきっかけとなったことであり、大きな喜びである。

参考文献

[1]N・グレゴリー・マンキュー著、足立 英之、 石川 城太訳、マンキュー入門経済学 第3版、東洋経済新報社

[2] リチャード・セイラー著、遠藤真美訳、行動経済学の逆襲、早川書房

[3] 箱田 裕司、都築 誉史、川畑 秀明、萩原 滋著、認知心理学 (New Liberal Arts Selection)、有斐閣

[4] 教えて!ヤソ先生!! ―正しいサイドボードのやり方とは?―, https://mtg-jp.com/coverage/mfkyo19/article/0032207/

おもろいこと書くやんけ、ちょっと金投げたるわというあなたの気持ちが最大の報酬 今日という日に彩りをくれてありがとう