【イベントレポート】つながり促進プログラム 公開講座#01:繋がり、引き出し合う場をつくるファシリテーションの考え方

まちとしごと総合研究所では、2016年から京都市と共に、“みんなごと”のまちづくり推進事業を実施しています。広く市民のみなさまから「京都がもっとよくなる」「もっと住みやすくなる」まちづくりの取組提案を募集。それらを「まちづくり・お宝バンク(以下、お宝バンク)」に登録・公開するとともに、提案の実現に向け、きめ細やかなサポートなどを行ってきました 。

今年度は、まちづくり団体、NPO、企業、行政、大学関係者等の異なるセクターのさまざまな主体が、共通のゴールを掲げ、お互いの強みを出し合いながら地域課題の解決を目指すための実践的なプログラム「Xsector Kyoto」を実施。協創に必用な考えやスキルを学ぶ公開講座を開催します。

10月2日(水)に開催した「繋がり、引き出し合う場をつくるファシリテーションの考え方」はその第一回目です。

様々な興味関⼼、課題意識を持った⼈たちが集い,そこから新たな活動やアイデアを⽣む場を企画運営していく⼈たちが増えています。そんな「場」をつくりたいと企画する中で課題を感じことも多い「⼈が集い、繋がり、引き出し合う」場はどのようにすれば作れるのでしょうか?

講師は住民主体のまちづくりプロジェクトをはじめ、自身が主体となるためのプログラムなどを数多く運営・ファシリテートしてきた、まちとしごと総合研究所の東です。

満員御礼の会場で参加者は7つの机(グループ)に分かれて座り、実際にワークショップの流れを体験しながら受講しました。

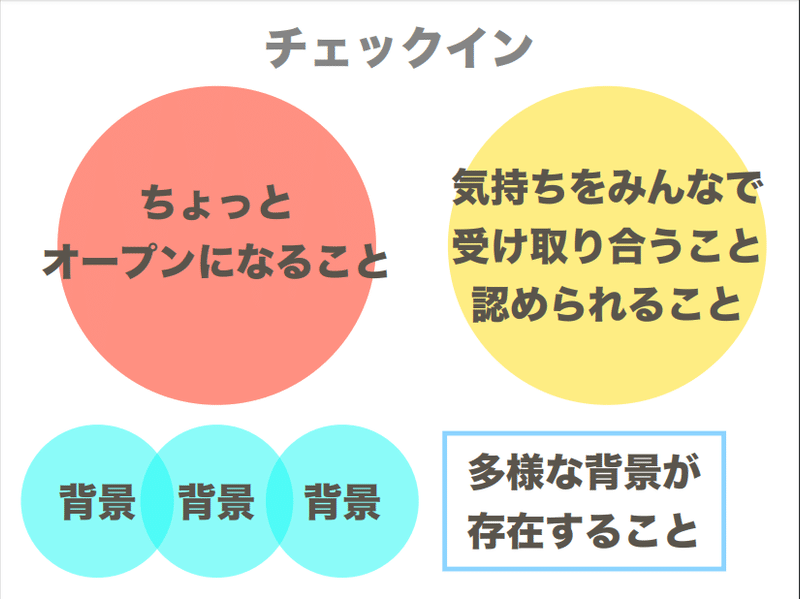

チェックイン

場づくりでよくおこなわれるチェックイン。この日は①呼ばれたい名前②ご所属③参加した理由(一言)④期待すること/学びたいこと。の4つをグループ内で共有したあと、参加者の場づくりに関する自己評価を10段階で付箋に書いてもらい、お互いの状況を伝え合いました。

チェックインのポイント

チェックインでのポイントは三つあり、一つ目が心の扉を少しオープンすることで、その後の発言、本音が出やすくなる。二つ目は自身の今の気持ちをみんなで受け取りあうことで 安心できる。三つ目はその人の発言の背景にあることのヒントを共有すること。だと言います。

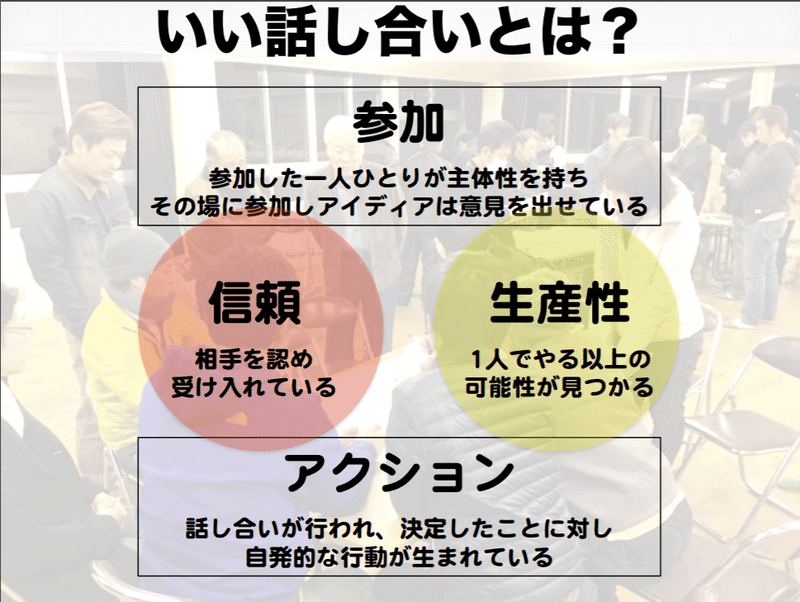

いい話し合いって何だろう?

講座では、まずは参加者で今回のテーマでもある「いい話し合い」にとって重要だと思うキーワードをそれぞれが付箋に書き出し、グループで模造紙に貼り出しながらシェア。

出てきた付箋の似ているものをグループ化して名前を付けていきます。

「テーブルの上にある付箋たちはどういう構造になっているのか?」

「AがあってBがあってCがあるのか?AとBがあるからCがあるのか?」

東からグループ化の際のヒントも伝えられました。

最後に、これまでを経て、改めて自分が重要だと思ったキーワード三つに☆印をして、グループメンバーが納得する形でグループとして3つを決め全体に共有しました。

全体共有

「方向性の共有、全員参加、尊重する。同じ方向を向いている事を確認する必要がある。全員が話し、聞き手である。沢山の意見を持った人がいる時に、相手の考えを尊重することが大切。」

「笑顔、共感、満足、笑顔が真ん中にあり共感があり、議論があり満足にいたるのをぶわぁっと表現した。」

「ルールがある、大きな紙やボードがある、全員が話す機会がある。お菓子、空調、イスのデザインなどの空間づくり、昔話をしない、相手の話を引き継ぎながら話すルール。全員が話しやすい状態を作り、満足度高く出口にたどり着く。」

「魂、泣けるくらいの想いが出てくる。わくわく、希望を持った話し合い。何か生まれる。」

「空間づくり、会議前の準備、目的をはっきりさせる。一人一人が意見を言える雰囲気。安全安心な場。言いたい事が言える場。」

「人数、お菓子がある、空気が澱んでない。最初の段階で目的が共有され主体的に参加できる。話したい時ことを話せる。話したくないことは話さなくていい安心安全の場。異なる意見同士のぶつかり合いがあり、納得が出来る。手法としては意見を見えるかして進められる。安心して言える。目的が共有されている。成果がでる。」

「それぞれが期待すること、参加者の心構え。話し合いのデザイン。環境面。声のトーン、熱量笑顔といったファシリテーターのスキル。目的の共有、一人一人の意見の尊重。何か気づきがある。」

東からは、もう皆さんは大事だと思うことはわかっているので、あとはやるだけ。共有された付箋にかいてあることを全部やりましょう。とコメントしました。

ファシリテーターの役割、大事にしていること

東が普段、場をつくる中で大事にしていることとして、始まる前に会場に流れる緊張感や参加者が持っている不安、不審、疑問を取り除くように設計したりサポートしており、話し合うことで問題が解決したり、アイデアが出る以上に、それぞれの意見を聞くこと、受け止めていくことで、お互いの事を知っていくことを大事にしている。

また、生産性も大事で、別に話し合わなくて良い事は話し合わない方が良く、一人でやる以上のことが出来るからこそみんなでやる価値が生まれるのではないかと思う。と話しました。

良い話し合いには型がある。

共有:そこにいる人たちはなぜそこにいるのか?を共有すること。

発散:一人一人がアイデアを出し切っていること。

構造化:お互いの意見から出た情報をまとめて整理していること。

合意形成:アクションを決めていくこと。

「良い話し合い」は、参加した一人一人が主体的にその場に参加していて、アクションが起こることで、この4つのプロセスで参加者の主体性を引き出しながら、アクションを決めるサポートをするのがファシリテーションだと言います。

今日の講座でこの4つの場面を体験してもらい。それぞれの場面での自分たちの話し合いを振り返り、改めて自身に点数を付け、理由を共有しました。

質疑の時間

Q.今日は皆さん興味があって、盛り上がったが、実践の場に上がった時にどうしたら良いのでしょうか?

A.いける!と思ってやってみる。なんで出来なかったのかを振り返る。今日出会った仲間とどうしたら良い話し合いになるか話し合ってみる。まずは上手く話せる人と練習していくことをお勧めしている。

Q.受け入れる。という意見が出ていたが、色んな意見を受け入れていくと決められないのではないか?

A.それぞれの似通った意見であれば背景を深めること。対立が起こっている場合は前提条件を整理することを大事にしている。条件を見返した上で、出来そうなのかを話し合ってみる。それでも上手くいかない場合は二つともやってもらう。やってみた上で共有する。

Q.自分達で自走する形にするには?

A.終わった時に10分だけお時間を頂いて、良かったことと改善することを付箋に書いてもらい、次回に活かす。それを繰り返すことで、そのように自分達のことを自分達で決めてもらうようにする。

質疑応答の時間では実践していく中での不安の声もありましたが、今日のこの場を経て、最後にこれだけはこれから心掛けることを、それぞれが紙に書いて講座は終了しました。

参加者の感想

・みなさんの経験が多いグループでしたが、やはり理想は一緒だったので、「場数」だと納得。

・話し合いの前提、過程、目的の重要性を感じた。

・話し合いの中のことばかり考えていたが、事前準備や導入の重要性を改めて認識した。

・いい話し合いを可視化でき、単純にそれぞれをよくするために何をするのが必要か考えることが重要だと感じた。

・過去にファシリテーターのような立場であまりうまくいかなかった経験があり、自信がなく不安が大きかったのですが、今日は具体的にどうすればいいのか事前に考える材料をたくさんいただいたので、これからはチャレンジしていこうと思います。ありがとうございました。

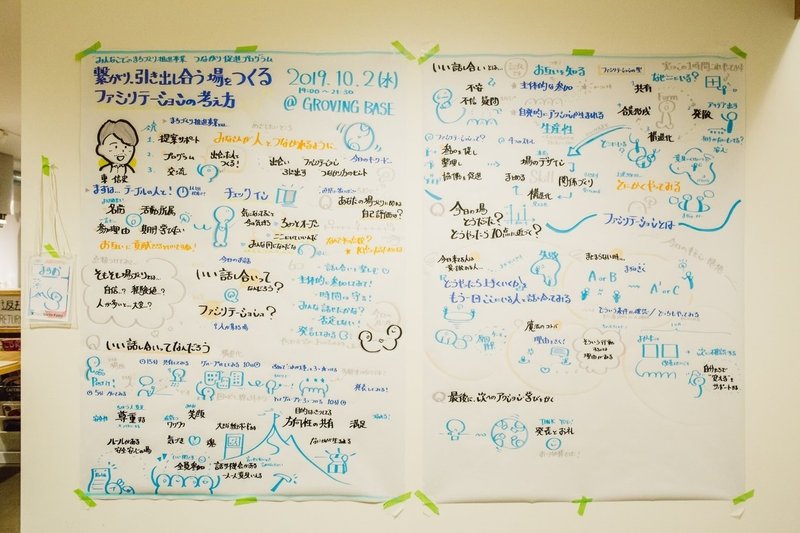

Graphic Record : 三宅 正太 (Shota Miyake)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?