既にバーチャルとリアルの狭間で生きている。二元論バイアスを取っ払った世界へ

『二元論バイアスを取っ払った時に見える世界』

ワーママTEC3の本質テーマはそこに有ると考えています。

多くの方に読んでいただいている▼記事にも体験を通して書いていますが

初めてワーママテックについて話す際によくある。

本人は気づかぬまま(だからバイアス)、バーチャルとリアリティを切り分けた前提で「バーチャル世界は怖い」「リアリティが大切だ」「仮想現実は人間にとってよくないのでは」「バーチャルに行った人はリアルに帰ってこれるのか」という主張が始まり、

時に正義をかざす→白か黒かの分断を際立たせる。

という姿が全くもって女性活躍で起こる、正しさから生まれる現実喪失と同じなんです。

テーマ違えど仮面を変え現れる二項対立。

だから私は敢えて、このXR領域との新結合(×ワーママ)に可能性を見出しているのですが、このバイアスをどう軽やかに取っ払っていくのか。これがワーママTECの最大のミッションです。

子育てをする自分も働く自分もどちらもひとりの私であるなら、レイヤーを重ねて、必要な効率化や最適化を図り、本当に必要な子育て・教育のサポートや働くことへの意欲を大切にする。

→それはMax100%で、やり切れる自分であること。

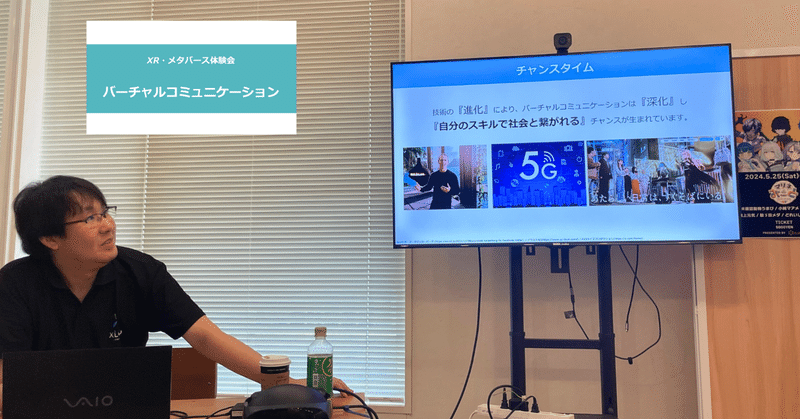

5/19 あきうさ所長によるバーチャルコミュニケーション勉強会

そんな中でスタートさせているのが、TEC3へ向けたリスキリング・学び体験機会の創出。先ず体験していないものを感じることは無理なので、とにかく体感すること。

「あーそうだった。zoom活用しているのもバーチャルリアリティじゃん。」「あーそうだった。文通していたあの幼少期さえも、手紙にしたため思いを乗せる拡張性は一緒だよねえ。」

リアル“リアリティ“にもバーチャル“リアリティ“にも、得手不得手あるよね、それを人間というリアリティはどうブレンド調和させるの??というのが私たちの現在地点だと思います。

そして「ワーママ」を主人公にした時、経済価値へのコネクトが図られることで大きな意識変容が起こる。バーチャルコミュニケーションの深化で活性する仕事は、ワーキングマザーの新たな職能や副収入(経済力)にもなる。

私たちはもっと二元論や、比較・相対で物事を捉える以前に、自身の多面性や、そもそも自分が今体験している視座で感じる必要があって。

その先には既に持っている能力を、容姿や社会的背景バイアスを外した本来のスキルで社会と繋げ活かすことができる。

あきうさ所長の座学と実際のVR chat体験は、私自身も大きな創発があった貴重な機会でした。

来月以降は『実際になってみるプログラム』としてワーママテック アクター人材になっていくリスキリングを企画中です!

ワーママTECアカデミア 小西先生著書を通して

少し話はそれますが、この前日にワーママTECアカデミアである小西先生(こにしん)の出版イベントがあり仲間と伺いました。

▼書評:評者: 望月京 / 朝⽇新聞掲載:2024年05月11日

・zoomを用いた「音楽の場」は、彼女が求めてきた、参加者の社会的属性の「消失」、つまり個人の人格を覆うカバーを取り除こうとする仕組みには、うってつけの場

・ここにきて「音楽」は、和音理論のように構成され固定化された「作品=モノ」から、無駄なものが削ぎ落とされた場におけるコミュニケーションそのもの(「コト」)へと変貌する可能性が浮上する

やはり時代の流れと人類学を掛け合わせても、同じ視点を見ていると少し勇気づけられた内容です。

不調和音やズレ、もっと言えば皆が持っていたであろう『子どもらしさ』を排除するスタイルこそ、リアルティを感じないのは私だけだろうか?

ワーキングマザーの苦しさと拮抗しているのは、私たちが身につけてしまった二元論や正しさバイアス。「ちゃんと自分はできているのだろうか?」にあるその前提からリスキリングする機会が、あたらしい人生の扉をひらくかもしれない・・・という仮説。

ぜひ皆さんにも人生の参考書として手にとって頂きたい一冊ですが、今後は小西先生も巻き込んで、ワーママTEC3のリスキリング機会を進めていこうと企んでいます。(現在進行中)

以上、プレ会のレポートでした!

facebookページでもTEC3情報や活動を発信しています。

▼ぜひフォロー頂けると嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?