夜店には良い声で泣く姉なども

夜店には良い声で泣く姉なども

ずっと姉が欲しかった。姉を飼うのが夢だった。

脂祭りの夜、出店で串刺しにされてぎゃあぎゃあ泣き喚いていた姉ら。太い串に胴体のまんなかを貫かれているせいだったのだろう。たしかに、見るからに痛々しげだった。目には涙が溢れ、口のまわりは鼻水と涎でぐしょぐしょ。振り乱した真っ黒い髪の毛は粘液のように空中に溢れだし、うねうねと舞い踊っていた。近づきすぎる客がいれば容赦なくからみつき、引き寄せる。からみつく力は相当なもので大の男でも、ずりずりと地面に靴先で溝を掘りながら引き寄せられていく。ついには肉厚の唇の内側に、みごとな乱杭歯が並ぶ口でがぶり。とやられそうになるのだが、その直前に的屋のおやじたちがスタンガンで姉の首筋をがつんッ。とやるので姉は白目を剥いてぎょええええッとこの世のものならぬ悲鳴をあげる。だからほんとうに客が噛まれるようなことは滅多にない。もしほんとうに噛まれたとしたら大変だ。まず間違いなく噛まれた部分は食いちぎられてしまう。噛みついた後では、いくらスタンガンで痛めつけてもその顎の力を緩めることはできない。みごとに歯形のかたちに肉を噛みちぎられ、客は悲鳴をあげることになるだろう。痛みに転げまわる客を見て、他の姉らは笑い狂うに違いない。そして、当の姉は食いちぎった生肉をうまそうに噛みしめ、そして完全にかたちが失われないうちにごっくんッと丸呑みするだろう。髪の毛以外にもうひとつ、姉らに特徴的なのは爪だった。爪もまた伸び放題に伸び、ある姉などは、湾曲した七十センチにもおよぶ手足の爪を乱暴に振りまわしたりしていた。

ぼうようとした霧に覆われた子供時代の記憶のスクリーンが時折気まぐれに焦点を結ぶ。そこでは、ゆきかう家族連れやアベックたちが、しばしこの姉らの前に立ち止まっている。というよりもむしろ足がすくんで動けなくなるのだ。姉らが形相凄まじく荒れ狂うさまを嫌悪に眉をひそめ、好奇心に瞳孔を見開き、口元には嘲笑を浮かべ、子供や恋人を握る手には恐怖をにじませて見つめていたものだ。姉らを貫く串からは、絶えず血がしたたって、地面の上には、赤い染みが次第に大きくなってゆく。その染みの広がりだけは今でも記憶のスクリーン上に動画状態で再現することができる。

ーーなあに、こいつらたいして痛がっちゃいないさぁ。むしろ、だんだん気持ちよくさえなってるくらいでね。ほらね、この興奮ぶりを見りゃわかるだろ。こいつら痛い目にあうのが三度の飯より好きなんさぁ。

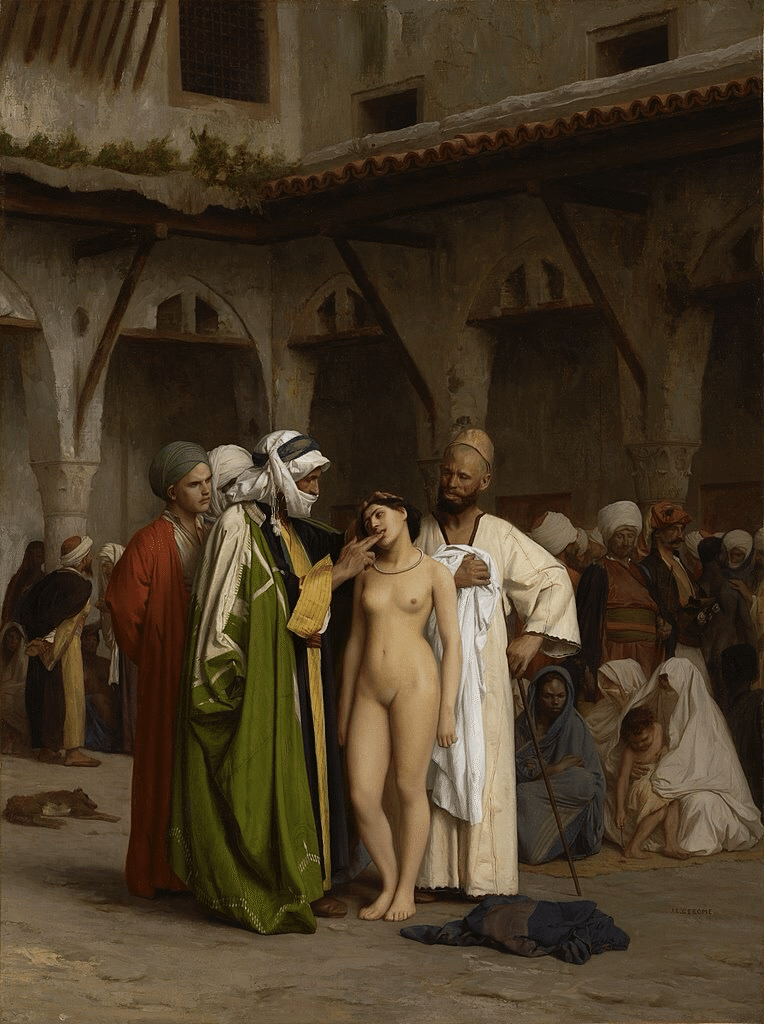

クラーク・アート・インスティチュート

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?