イコールシェア #1

リュディアです。2024年3月5日の日本経済新聞が〈テクノ新世 理想を求めて2〉不公平感さようなら数理で導く「納得の1票」と報道しました。

面白そうだったので内容を読んでみると、そこにイコールシェアという手法が紹介されていました。スイスのアーラウ市で投票制度に関する実験を行った、そのときに使った手法がイコールシェアであるとのことです。イコールシェアの説明として以下の短文があるのですが私は手法をイメージすることができませんでした。

(日本経済新聞の文をそのまま引用)まずは住民から実現したい政策を募って必要な予算総額をはじき出す。それを有権者に均等に割り当て、小分けにした予算枠を1票ごとにひも付ける。電子投票の結果、必要な予算額を満たす票数を集めた政策を実行に移す仕組みだ。

興味がわいたので調べてみました。"イコールシェア"を検索すると社名がイコールシェアの企業に関連するページか、 またはこの日本経済新聞の記事にヒットします。そこで "Equal Share Election" で検索すると次のページが先頭でヒットしました。

このページの冒頭に Main Idea が英文でかかれていましたので翻訳してみました。

イコールシェアの基本的な考え方は、各投票者に予算を均等に割り当てることです。この予算の一部は、投票者が投票したプロジェクトにのみ使われます。ここでは、投票数の多いプロジェクトから順に、すべてのプロジェクト案を調査します。各プロジェクトに投票した投票者の予算を使って各プロジェクトが資金を調達できる場合、そのプロジェクトを採択します。

日経の記事と同様、ぼんやりとしかわかりませんね。Explanationsというページに例がありますがなかなかのボリュームです。他にヒットしたものとして英語Wikipedia の Method of Equal Shares がありました。

こちらの例はシンプルなので追いかけてみたいと思います。英文とはいえ、短いものですしたいしたことはなさそうです。一部、Wikipedia の内容を変更しているものもありますが見ていきましょう。まず設定です。

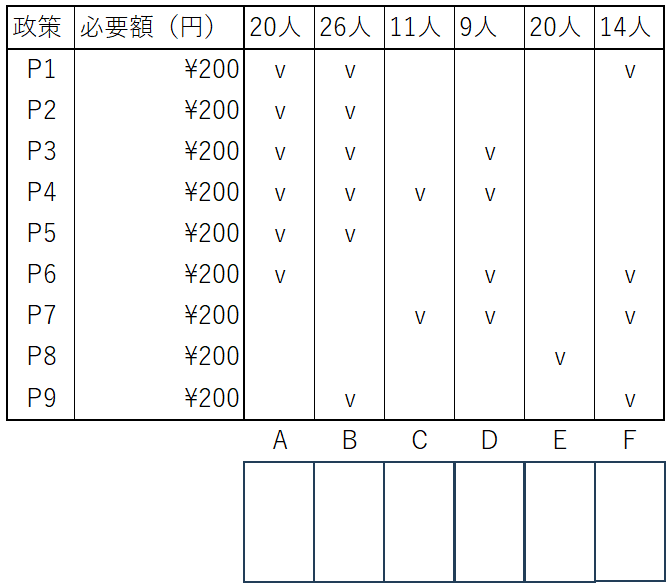

9つのプロジェクトP1, P2, …, P9があり、投票によりどのプロジェクトを採択するか決める

総予算は1,000円

どのプロジェクトも実現には200円を必要とする

投票者数は100人

この例では投票者と書いていますので、有権者のうち投票しない人、という例外は存在しません。あくまで投票者が100人です。また総予算が1,000円で投票者が100人なので、一人あたりに割り当てられる予算は 1,000 / 100 = 10円です。そして投票結果は以下のようになったとします。

投票がA、つまりプロジェクトP1, P2, P3, P4, P5, P6に投票した人が20人いました。同様に投票がB, C, D, E, F であった人がそれぞれ26人、11人、9人、20人、14人であったとします。次回からイコールシェアによってどのように採択プロジェクトを決めていくのか見てみましょう。

では、ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?