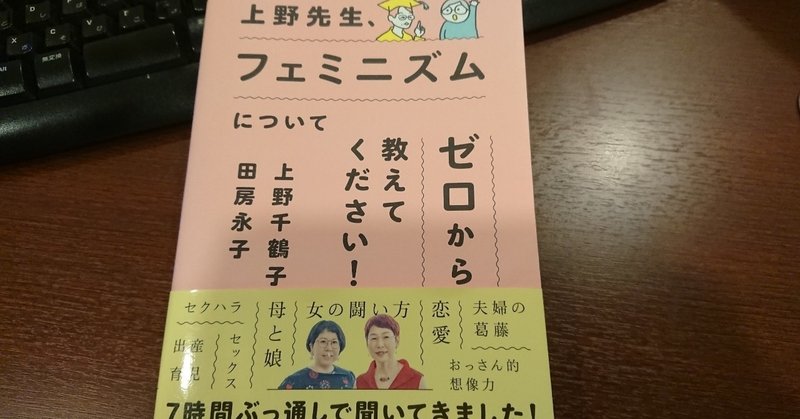

書籍『上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!』

上野千鶴子・田房永子 2019 大和書房

経験を表現する言葉のメニューはできるだけ多いほうがいい。(中略)あらかじめ言葉を知らないことは表現できない。(中略)感情って言語化されないと経験にならないのよ。(p.147)

教育や読書がもたらすものであり、カウンセリングでしていることをすぱーんと気持ちよく表現してもらった。そういう一文に出会った本だ。

フェミニズムという言葉に対して、世代によって、反応が異なる。

その世代によって体験していることが違うことを明示するところから、この本はスタートする。

時代によって教育(社会+学校+家庭のすべての教育)が異なり、教育に反映されている社会の価値観が世代によって異なる。

そこが、対人援助職をしている私が社会学と近現代史を学ぶ必要を感じるポイントだ。

臨床心理学が個人の体験、個人の内側に問題の端緒を掘り下げようとするのに対して、社会学は個人を成り立たせている社会と時代の文脈を整理して理解しようとするものだ。その世代ごとの変化を、冒頭から簡潔に表で示している本だからこそ、同業者の人に手に取ってほしいと思いながら読んだ。

そこをわかっていないと、なぜ、団塊世代の女性が母親になった時に毒親という名称を与えられた存在になりがちなのか、ロスジェネ世代との桎梏が生じているのか、ロスジェネ世代が結婚率・出生率が低下しているのか、過剰に個人の体験、個人の責任に落とし込んでしまいかねない。

私は対談や対話形式で書かれているものはあまり得意ではないのだけれども、この本は上野千鶴子さんと田房永子さんという「親子ほどに」年齢の隔たる二人の対談を文字に起こしたものだ。

会話だからこその活き活きとして、活発な論の展開が軽快で読みやすく、横でおしゃべりを眺めているような気分になる。

素晴らしいのは、上野さんの問いかけ方だ。田房さんに立ち止まり、振り返り、新たな視点や考えを引き出すような、そういう問いかけを何度もなさっている。それに、褒めることも忘れない。

更に、上野さんは必ず論拠や引用もとを示す。上野さんは「学恩」という言葉でその流儀を表現していたが、誰がそのことを論じていたか、誰がその言葉を発明したか、上野さんの知識の深さや広さと誠実さに感銘を受けた。

さすが、長年、研究されてきた方であり、教育されてきた方だけあると思った。そういう上野さんと話すことがあるとしたらこんな感じなのかしら?という疑似体験をさせてもらった気分。

その上野さんが、田房さんとの対話で、断絶を何度か確認する場面も印象的だった。ほんとに知らないの?と確認しながら、ウーマンリブやフェミニズムの功績について語り、下の世代に語り継がれていないことに驚きを示す様子が、ひどく印象的だった。

私自身は田房さんより少し年上で、大学で学び機会もあったものだから、一緒になって、え?知らないの?と思う部分と、私も知らなかったという部分の両方があった。

Jene Roland Martinが『女性にとって教育とはなんであったか:教育思想家たちの会話』において、女性が受けてきた教育の変遷と、その変遷がもたらす世代ごとの分断を明らかにしている。

男女の平等化という名目のもとに、女性の教育の男性化がなされた1960年代、そこで優秀な成績をおさめたはずの女性たちがどういう人生を送ったかを示したBarbara A. Karrの『才女考』のインパクトも大きかった。

どちらも、私が90年代に読んだ本である。大学の授業で、フェミズムを学ぶ機会があり、上野千鶴子さんの著書にも触れた頃である。

フェミニズムといっても色々な考え方があり、Andrea Rita Dworkinの『インターコース:性的行為の政治学』はラジカルでスリリングで面白かったのだけど、この本を教科書にした講義での男性の友人たちの反発と不満の大きさに驚いたことも忘れられない。

その反発と不満は、田嶋陽子さんを嘲笑することでしか優位性を示せなかった人たちの反応に通底していたと、今も思う。

そういう90年代の空気を思い出させてくれる点で懐かしさもあったし、それ以前の学生運動の頃のリブ運動についてを教えてくれる本でもあったし、今になって語られるようになったミソジニーとホモソーシャルな社会という視点と、これからのことを考えさせてくれる本でもある。

男性にも女性にも、支援者にも当事者にも、読んでもらいたい本である。

ここからは、読後、何週間経っても忘れられないことを書こうと思う。

この本が問題だったのではなく、この本に書かれていた社会のこと、女性が受けてきた待遇を知ることで、たまらない気持ちになったのだ。

それは「上野さんがフェミニストになったワケ」という見出しのついた大学闘争についての話で、男性が女性を用途別使い分けをしてきたと指摘する部分だ。

米津知子さんの「(大学闘争で)自分はバリケードの中でメイクもせずラフな格好で男と一緒に闘っていたのに、その男たちの彼女になるのはお化粧して身ぎれいした女の子だった」という言葉から始まる。

これを読んだ時にぱっと思い出したのが、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』だ。第二次世界大戦に従軍したロシアの女性たちのインタビューであるが、まったく同じようなことが語られていたことを思い出した。まったく同じことを繰り返している。

一緒に闘う女性は「ゲバルト・ローザ」。恋人には都合のいい耐える女、待つ女である「救対(救援対策)の天使」。そして、もう一つの類型が、「慰安婦」もしくは「公衆便所」。

当時、性的にアクティブな女の子たちを、男たちは「公衆便所」って読んでいたのね。凄まじい侮蔑の言葉でしょ。同志の女につけこみながら、陰で笑い者にしてたの。(p.67)

この表現に触れたことは初めてではないが、この文脈が私にはひどくこたえて、ひどく引きずることとなった。

旧来の伝統的な価値観に対する抵抗の運動をしていたはずの男性たちの振る舞いが、そのまま「家父長的なオヤジと同じふるまい」(p.66)であった。

「運動には男も女もなかったはずなのに、結果としてどれだけジェンダーギャップがあって、女がどれだけのツケを払うかってことも、骨身に染みて味わった」(p.67)という上野さんの言葉が、私の骨身に染みているものに響いたのだと思う。

一度は期待し、信じた分だけ、つらかっただろうと、思い描いてしまうのだ。

打ちのめされるような重たい気分が、ずっと尾を引いている。私の気力を根こそぎ奪うような、恨みと諦めが入り混じった重たいものだ。かつては怒りであったが、いまはもうその力を持ち続けることも難しい。

性的なアクティブさを獲得することは、女性にとって主体性の獲得のはずだった。その女性たちは、自分たちがより幸せに充足して生きられるようにあがいていたように思うのだ。けっして、背後で侮蔑されるために生きていたわけではないのに。

今なお、この侮蔑的な表現はネットの中で見かけることがあるものだし、表現は違っていたとしてもこのような類型化=使い分けをされているように感じることがある。いや、ゲバルト・ローザなんて、ほとんど望まれてもいなんじゃないかとすら感じることもある。

今現在を生きている若い女性たちのなかには、ただ幸せになりたい思いから、異性と知り合い、性交渉をすることで、結局は同じ道をたどっている人たちがいる。

彼女たちの顔が思い浮かんで、私はますます悲しくなったのだと思う。ただ幸せになりたいだけなのに。なんでこんな目にあわねばならないのか。

私の中にもミソジニーはある。それは間違いない。

上野さんは「自分の中にあるミソジニーと闘い続けてきた人をフェミニストと呼ぶ」(p.183)、「フェミニズムは女にとって、自分と和解するための闘いだ」(p.184)と定義する。

そして、「フェミニストは自己申告概念だから、そう名乗った人がフェミなのよ」(p.185)とも。

だとしたら、もう一度、腹が立つことには腹を立て、それは違うと言い続ける力を取り戻していきたい。

サポートありがとうございます。いただいたサポートは、お見舞いとしてありがたく大事に使わせていただきたいです。なによりも、お気持ちが嬉しいです。