江戸時代、天皇は庶民にとってどのような存在だったのか?

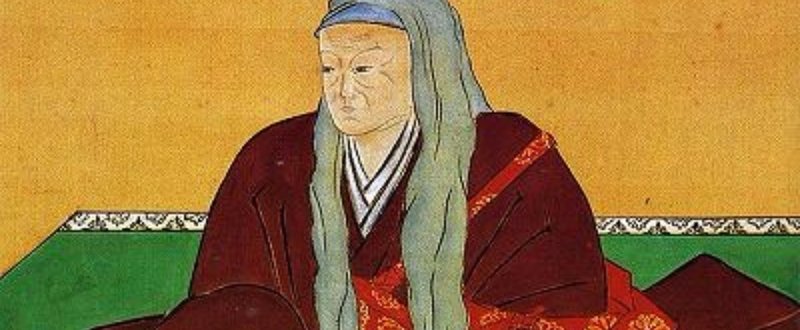

江戸時代、天皇は庶民にとってどのような存在だったか

http://jjtaro.cocolog-nifty.com/nippon/2013/01/post-3ca6.html

天皇は京都御所にいらっしゃいましたが、臨時、恒例の儀式や行事の際、庶民でも禁裏御所の中に入ることができました。恒例では「節分」、一月の「後七日御修法」「左義長」、7月の「禁中御燈籠」、12月の「御神楽」があります。臨時では「即位礼」「御能」、亡くなった人の法要にあたる「御懺法講(おせんぽうこう)」「御八講」などがあります。「即位礼」のときに庶民が御所に入れたとは驚きで、かなりの人が詰めかけたと記録に残されています。「節分」では「来る正月内侍所え参詣人の儀、元日昼八つ時より七つ時までのうち参詣いたし候ように申し聞くべき事」というお触れが出されており、禁裏御所内が時間を限って開放され、かなり混雑するほどの参詣人だったようです。このほか、牡丹拝見や御能拝見でも庶民は御所の中に入ることができ、地方から上京してきた人々も地下官人そのほかの手ずるを使って御所を拝見することが可能でした。御所は民衆に閉ざされた空間ではなかったわけです。

すごく励みになります。ご意見、ご鞭撻はメールください。いつでも歓迎です