2つのダービーから見るディガールの敏腕さ 来季の欧州圏内を狙うニースの逆襲

みなさんはディディエ・ディガールという男をご存知でしょうか。後に詳しく彼の経歴を綴りますが、現役時代はイングランドやスペインのリーグでもプレーした経験があるため、知名度はそれなりにあるかもしれません。

日本国内ではクラブの無敗記録を更新した伊東純也の所属するスタッド・ランスのウィル・スティルがかなりフォーカスされていますが、ここでは1月からニースで指揮を取るディディエ・ディガールを紹介していきます。

現役時代は守備的MF ニースで公式戦165試合に出場

ディガールが誕生したのはパリから北西部にあたるノルマンディー地方のジゾーという街でした。

ディガールは6歳の時にジゾー・ベズというクラブのアカデミーに入団したのがキャリアの始まりで、12歳の時に若手育成の名門であるル・アーヴルに入団します。

当時はけんかっ早い性格で素行に問題があると指摘されていますが、アカデミーで順調に成長し、この時にストライカーから守備的MFへと転向しました。

18歳でプロデビューを飾ったディガールは2007年にPSGへ、2008年にはイングランドのミドルズブラへ移籍しました。2009/10シーズンからニースへ移籍し、2015年まで在籍して公式戦165試合5ゴールという結果を残しました。

翌シーズンからスペインのベティスへ赴き、オサスナを挟んで2018年ロルカで現役を退きました。

古巣で与えられたチャンス リザーブチームから暫定監督へ

今季のニースは昨シーズン成長したテュラムやバーなどの未来のフランス代表を担う若手に加え、ラムジーやシュマイケルという欧州トップレベルを知るベテラン、ラボルドゥとドゥロールの再共演という話題に加え、一番明るい話題をもたらしたのは2016年から2年間ニースを率いていたリュシアン・ファブル監督の帰還だったでしょう。

最初の2016/17シーズンは3位に導いた名将のもとでさらなる活躍が期待されましたが、その期待とは裏腹になかなか勝ち星を積み上げることができず、12月からは練習試合含め全く勝てなくなり、カップ戦で3部のル・ピュイに敗れたことで解任されました。

2021年6月から2022年11月までニースのリザーブチームのコーチを務めていたディガールは12月からファブルのアシスタントを務め、そのファブレの解任により1月10日からトップチームの暫定監督となりました。

初陣のモンペリエ戦では6-1という圧倒的なスコアで勝利を飾ったディガール。2023年2月27日時点で就任後8戦負け無しという驚異的な記録でチームを見事復活させました。その8試合の中には無敗記録継続中のスタッド・ランスや今季好調のRCランスなどといった難しい相手もいましたが、いずれも敗れませんでした。

ここからはそのディガールが指揮をとった中でマルセイユとの「地中海ダービー」、モナコとの「コートダジュールダービー」から踏まえて、ディガールがニースにもたらした変化を具体的に綴っていこうと思います。

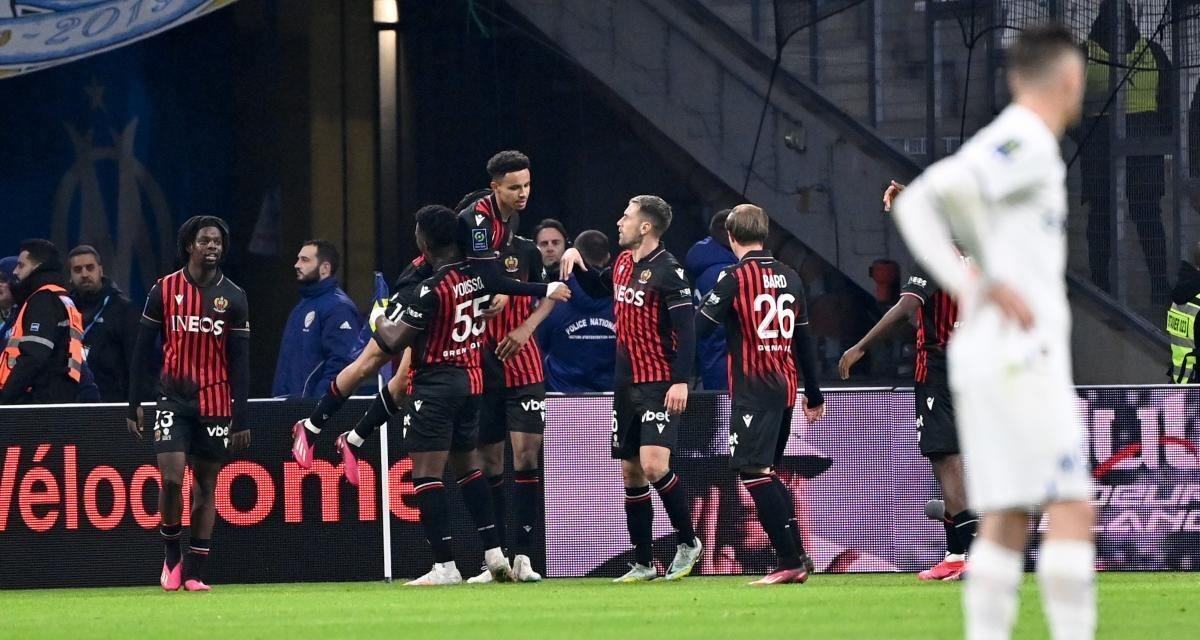

①「地中海ダービー」vs マルセイユ

マルセイユのCBを牽制するうえで欠かせなかった人選

RCランスに今季ホーム初黒星をつけて調子を上げた中で次節に迎えたのがアウェーでのマルセイユとのダービーでした。この大一番で光ったのはディガールのメンバー選びでした。

マルセイユはCB特にジゴとムベンバが積極的に最終ラインから攻撃参加し、サイドで数的優位を作りながらボールを支配してアグレッシブに攻めるのが魅力のチーム。そのマルセイユのCBの持ち運びを制限するためにディガールがチョイスしたのは前線にモフィ、右サイドにラボルドゥ、アンカーにエンダイシミエでした。個人的にはこの3人がかなり鍵を握っていたと分析しました。

まずはアンカーのエンダイシミエから。今冬イスタンブール・バシャクシェヒルから移籍してきたブルネイ人はトルコ在籍時に本来のCBから守備的MFへコンバートされ、プレーの幅を広げた選手です。ディガールが就任してからは固定の4-3-3のアンカーはブダウィが務めていましたか゛、ここにエンダイシミエを抜擢した狙いは5バックに切り替えることがオプションとして可能だったからです。

中盤のラインを高めに設定し、楔とCBの運びを牽制

SBはWBと対峙することに集中

前述の通り、マルセイユのCBの持ち運びを牽制するためにニースは4-1-4-1の2列目の守備のラインを比較的高めに設定しました。人につくプレスではなく、やや高めの位置からゾーンプレスを仕掛けることで中央を閉じるとともにCBのドリブルエリアを制限し、ボールをサイドに集めさせ、サイドではバーとロトンバの両SBが相手のWBと対峙することに集中できる環境を整えました。エンダイシミエは一見カバーエリアが広すぎるのではと思いましたが、サイドにボールが渡ってからはCBとして5バックを形成しボックス内に高さを生み出しました。

続いて最前線のモフィ。約3年間ロリアンの前線を担ってきたストライカーは今冬ニースに移籍し、そのデビュー戦がマルセイユとのダービーでした。そのモフィを抜擢した理由もかなり明白。モフィの最大の強みはなんといってもフィジカルとスピード。この試合モフィはタッチ数もシュート数もそれほど多くなかった印象でしたが、ハイラインのマルセイユCB陣に「最前線にモフィがいる」というカウンターの怖さを与えるには十分な役割だったと思います。後方からモフィめがけてアバウトにロングボールを当てるシーンが前半に何度もあったため、モフィを恐れてなかなか上がれないという牽制の役割では最高の人材だったと思います。

最後にラボルドゥ。今夏移籍してきたラボルドゥは前線であればどこのポジションでも機能できる存在ですが、この試合では右サイドで起用されました。ラボルドゥが前線のどこでも起用できる理由としてはプレスに精力的に行えるからこそ。

そして前半の2点はそのラボルドゥの左足から生まれました。マルセイユのアグレッシブなプレスをかいくぐるうえでニースは左サイドの3人のトライアングルで打開する策を試みました。左サイドのバー、テュラム、ディオプはいずれもフランス代表の未来を担う若手で、その3人のコンビネーションで左サイドで相手の背中を取り、逆サイドに展開してラボルドゥはストライカーらしくフィニッシュに至るという構図ができあがりました。1点目はラボルドゥのシュートのこぼれをディオプがつめ、2点目は右からさらに中央でのリターンを受けたテュラムのシュートのこぼれをラボルドゥが詰めました。

まさに狙い通りの戦い方がはまった前半。また、ラボルドゥを右サイドで先発させることで、ジョーカーとして両利きのブライミを起用できるというメリットも生まれます。結果、この試合66分から投入されたブライミは3点目を決める仕事を果たしました。

②「コートダジュールダービー」vs モナコ

後ろの数的優位からモフィの強みを最大限に活用

短期間の中でまたもや難しい相手を迎えることになったニースでしたが、この試合でもディガールはしっかりと準備してきた印象を受けました。

モナコは数日前にヨーロッパリーグを戦ったこともあってメンバーを入れ替え、前線はボアドゥとエンボロの2トップにトップ下にベン・セギルが入る形をとりました。

この守備のかみ合わせではベン・セギルがアンカーのブダウィを見て、前線に2トップが陣取るという形になりますが、ニースはこの後ろの数的優位をうまく利用しました。まずWBが高い位置を取ることで、相手のSBとマッチアップする状況を生成。中盤はマンツーなのでビルドアップで鍵になるのは後ろという状況になりますが、このときエンダイシミエが右サイドに張り、3バックの幅を広くしたことで、モナコの2トップのスライドの幅が広がりました。

先制点はまさにこのモナコのスライドのずれと後ろの数的優位を活かしつつダンテの正確なロングフィードから生まれました。最前線にいたモフィの抜けだしにピッタリと合ったボールをモフィは正確に流し込んで移籍後初ゴールを記録しました。モナコはマリパンを休ませるための急造3バックだったため、モフィという難題を前に連携がうまく取れずかなり苦戦しました。

この得意の形で先制点を決めたモフィはその後も勢いのままに、26分にはトランジションからテュラムのボールに抜け出して2点目、43分には右サイドで溜めをつくり、今度は中央のテュラムをアシストするなど全3得点に絡む活躍を見せました。

主力を投入してきたモナコのプレスに対しての柔軟性

前半で屈辱的なスコアをつけられたモナコは後半からベン・イェデル、ゴロヴィン、カイオ・エンリケといった主力を投入してきました。前半は攻撃の活路を見いだせず、特に中央のベン・セギルを封じられてサイドでしかアクションを起こせませんでした。

フォーメーションをいつも通りの4-2-3-1にしますが、守備の時は4-2-4気味にすることで完全なマンツーになり、後半の立ち上がりはペースを握りました。

このモナコの変更に対して、なかなかペースを握れなかったニースはすぐさま手を打ちました。このマンツーのプレスを打開するために右のCBだったエンダイシミエをアンカーにポジションを変えました。

このフォーメーション変更によって再び後ろで数的優位を作りながらゲームを落ち着かせることに成功しました。エンダイシミエが中盤としてもプレーできる選手であったからこそ変更できました。

今後のニースの戦い方 目標はトップ4入り

こうして試合状況を巧みに読み、必要に応じてプランやフォーメーションを躊躇無く変更できるところがディガールの強みであると感じました。また、何よりも試合中だけでなく重要な試合に向けて相手をリスペクトしたうえでしっかり準備してきている点も評価に値すると思います。

ディガールは現在36歳と指揮官としては若手に値するため、若手が多いニースの面々にとっては良い指導者・相談役になっているのかもしれません。ディガールが暫定指揮官になってからはテュラムやバー、ディオプらのパフォーマンスレベルも向上してきているのもディガールの存在が大きいでしょう。

ここにきてラムジーやシュマイケルも全盛期並のパフォーマンスレベルまで復帰しました。ラムジーは主にブダウィの脇でサポートをしながら、機を見ていろんなところに顔を出し、シュマイケルは代名詞のスーパーセーブと共に伸びのある正確なキックでビルドアップに貢献するなどピッチ内外でベテランの存在感が増してきました。

一応予想の基本フォーメーションを示しましたが、全く予想できないほどメンバーやフォーメーションが試合によってコロコロ変わっている状況なので、なんとも言えませんが、多くのプランを遂行できるほどニースは選手がそろっているのも事実です。

ここには書かれていませんが、先ほど述べたブライミやエンダイシミエ、さらには有名格で言えばニコラ・ぺぺやバークリーなどもいます。たくさん駒がいる中でディガールはどのようなチームを構築していくのかが非常に見物です。

DAZNではニースの試合の配信は限定的ですが、結果だけでもニースの試合を追っていくのも楽しいと思います!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?