【セリエA再挑戦】パウロ・フォンセカがリールに遺したもの

オランピック・ドゥ・マルセイユにホルへ・サンパオリ🇦🇷、FCナントにセルジオ・コンセイソン🇵🇹、OGCニースにフランチェスコ・ファリオーリ🇮🇹...。

かつてフランス人ばかりだったリーグアン監督業界において、ここ10年で上位クラブを中心に外国人監督が増えた。戦術のイロハを体得した猛者たちが新たな環境として、戦術味の薄い農地を選ぶムーブが高まりつつある。

しかしながら、その逆もまた然り。

かつてエデン・アザールを輩出したフランスの名門LOSCリールは、上位陣の中でもフランス人監督路線を長らく貫いていたクラブの1つである。

これまでの監督でもフランス人監督が大半を占めており、(例外にあたる)創設初年度のジョージ・ベリー🏴やヘンリク・カスペルチャク🇵🇱、ヴァヒド・ハリルホジッチ🇧🇦でさえも現役時代にフランスでプレーしたことがあるように、フランスにゆかりのある人物のみを採用していた。

20/21シーズンにクリストフ・ガルティエ監督のもとで10年ぶりのリーグタイトルを勝ち取ったチームは、翌シーズンは監督人時もうまくいかずに10位と低迷。

復活を目指すチームの舵を託されたのは、前年度までASローマを率いていたパウロ・フォンセカ。

1973/03/05

クラブとしては2017年のマルセロ・ビエルサ🇦🇷以来の外国人監督であり、フランスに縁もゆかりもない人物の招聘には誰もがその情報を疑ったぐらいのサプライズだった。

初年度は5位ながら、2年目の今季は初出場のECLでベスト8、リーグ戦でも危なげなく上位に安定していた。しかし、2年契約の満了を迎えたフォンセカは今夏限りでの退任が決定。OMの監督就任の噂も一時期あったものの、6月13日にACミランの監督就任が発表された。

今回はパウロ・フォンセカという人物にフィーチャーしながら、彼がなぜLOSCに来たのかというトピックから始め、彼の2年間🇫🇷を振り返る。なお、今回は知り合いの現地リール番記者から得た情報もたっぷり掲載しているため、ぜひ最後までご覧いただきたい。

名誉挽回の舞台は未知なる土地

かつて「上位安定」を目指す新プロジェクトの一環として、外国人監督のマルセロ・ビエルサを招聘した過去を持つリール。では、フォンセカの場合はどういったプロセスを経たのだろうか。

先述の通り、リールは前年度王者として21/22シーズンを迎えた。しかしながら、フロントと揉めた優勝監督が退任し、ビッグクラブを率いた経験のない新監督のもと予想通り成績が振るわず。CLではGSを1位通過したものの、リーグ戦では目標とは程遠い10位という結果に終わった。

特に、最大のライバルであるRCランスとのダービーにて、カップ戦を含めて3戦全敗という結果はクラブ、そして何よりサポーターにとって非常に受け入れ難いものとなった。

復活を期すべく、オリヴィエ・レタン会長は“しっかりと”実績のある監督を招聘することを最優先事項とした。

尚且つ、チームはフランス語の話せない主力選手を複数抱えていたため、複数言語でコミュニケーションが可能な人材を欲していたのも事実。残念ながら、以上の条件をフランス人監督で賄うのはたいへん厳しく、かつては消極的だった外国人監督の就任へと奔走した。

母国SCブラガで注目を集め、異国の地ウクライナにて3年連続でリーグ戦&カップ戦を制し、その手腕が確実なものと知らしめたパウロ・フォンセカ。

その勢いで2019年にイタリアの名門ASローマの監督に就任。

しかしながら、守備の国イタリアにおいて2シーズンで総失点数が100を超えたこと、カップ戦で交代数を誤る醜態を晒したこと、極めつけには一部選手との対立を生んでしまったことにより、培ってきた評価を下落させた。

ましてや、シーズン途中に退任アナウンスと共に、新監督の発表を同時に行われるということは監督にとってはかなり屈辱的なことである。ロマン溢れるカルチョへの挑戦は「志半ば」に終わった。

来たる22/23シーズンに向けて、実績豊富なマルチリンガルの指揮官を求めていたリールと、かつての名声を取り戻したいフォンセカ。共に名誉挽回を期す両者の思惑が一致し、リールは数年ぶりの外国人監督招聘・フォンセカは未知なるフランス挑戦に繋がった。

フランスを選んだのはあくまでも...

両者の間を取り持ったのは、2020年からリールのオーナーを務める、投資ファンドMerlyn Partners🇱🇺の設立に携わった、アレッサンドロ・バルナバという人物である。

かつて、JPモルガンのアジア太平洋地域のグローバルマーケットセールス部門を担当していた彼は、ASローマの執行委員会のメンバー。彼がリール上層部とフォンセカの仲介役となり、両者を結びつけた。

彼の後押しを受けたフォンセカのピッチ上での振る舞いは後述するが、まず称賛すべきなのは2年連続で上位に安定させたこと。

特にRCランスとのダービーでは2年間で4戦無敗(ホーム2連勝)という結果以上に、デカトロン・アレナの雰囲気を甦らせたことの功績は非常に大きい。

そして注目すべきは、就任1年目の秋頃にはフランス語を習得してメディア対応はフランス語で話していたにも関わらず、(ASローマ時代の反省からか)チーム内では一貫して英語でコミュニケーションをとっていた。

若干の選り好みはあったものの、2年間を通してチーム内に不協和音をもたらさなかった事実はカルチョ時代に比べて、進歩した点なのではないだろうか。

「OMの次期指揮官就任に前向きな姿勢を見せている」だったり、「リールとの契約延長の話が進んでいる」との根も葉もない噂がサルベージメディアによって取り上げられていたが、現地時間6/5に “予定通り”パウロ・フォンセカの退任が発表された(同時にブルーノ・ジェネジオ新監督就任も公式発表)。

Entraîneur des Dogues depuis l’été 2022, 𝙋𝙖𝙪𝙡𝙤 𝙁𝙤𝙣𝙨𝙚𝙘𝙖 quitte le LOSC à l’issue de cet exercice 2023-2024.

— LOSC (@losclive) June 5, 2024

Le président et l’ensemble du Club remercient Paulo Fonseca pour ces deux années de coopération et d’émotions👏

Bonne continuation Paulo 🤝

というのも、フォンセカにとってフランス挑戦は「鍛え直し」の2年間だったからに過ぎない。

ASローマで失った名声を取り戻すうえで自分自身を見つめ直すために、あえて未開拓の異国の地で修行をして、地道に結果を残すことがフォンセカの目的だった。

つまり、リールで何かしらのタイトルを取るようなことがあったとしても、2年限りのプロジェクトであることをフォンセカはシーズン当初から腹を括っていた。

そして、名声を取り戻しつつある彼が目指すのは「セリエA再挑戦」。やりきれなかった悔しさが俄然残るイタリアの地でもう一度、プライドをかけて臨む所存だ。

就任の確度が高いACミランでは、試合中の応援がボイコットされるほどミラニスタからも拒否反応が出ているが、次項からフォンセカのピッチ上でのパフォーマンスを紹介する。

「密集すれば回収もスムーズ」の独特な捉え方

ここからは、フォンセカのリールでのスタイルを解説していく。

まずは、ゴールキックリスタートの時点から。実際にピッチの画像を用いて解説する。

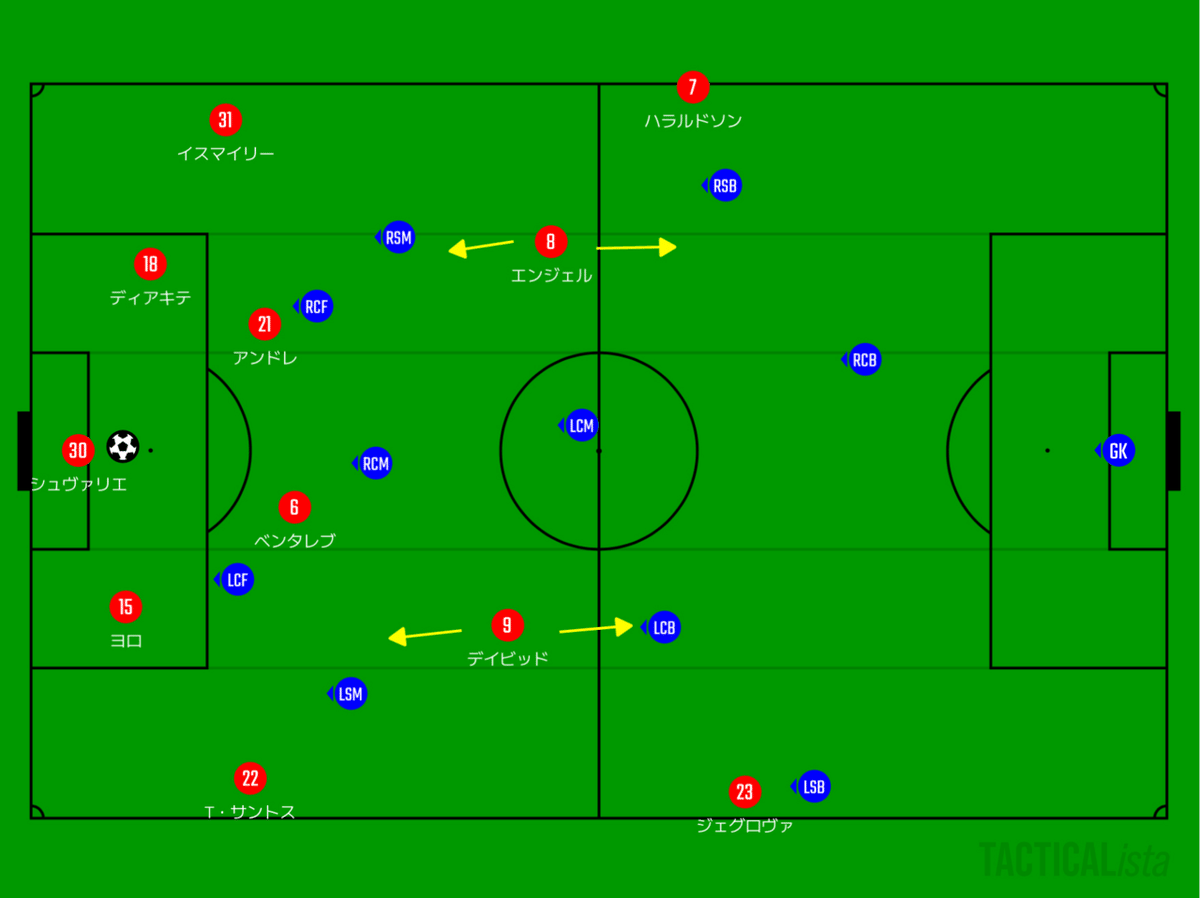

ゴールキックの時点でPA内にCB2人と、幅を取るSB。ペナルティアーク付近にはピボーテ2枚が並ぶ。そして、特徴はハーフウェーライン付近に陣取る両WGとインテリオールとして中央に2枚。

戦術ボードで表すと、以下のようになる。

ポイントの1つは、GKシュヴァリエの正確なキック力を活かした後方からの発射台を2枚にしていることころ。あえてSBと中盤が密集することで相手を引き寄せ、逆にWGが高い位置を取ることで相手をピン留めする。

以上の所作によって、生まれた中央のスペースをインテリオール(上記の図ではエンジェル&デイビッド)がボールを受けに下がったり、逆に味方バックスの状態を見て、背後を狙ったりという駆け引きをする。

画像①の立ち位置から生まれた、ジェグロヴァの2点目⬇️

当然相手との状況にもよるが、フォンセカ政権の最大の特徴は中盤のクリエイティブ性にある。

Nabil Bentaleb

Angel Gomes

画像①のように相手が属人的に強いプレッシャーをかけてきたとしても、自陣深くで簡単に失わないのはベンタレブ・アンドレ・エンジェルなどのテクニカルな中盤の選手たちの裁量に依るものが大きい。

時に「擬似カウンター風」に成立してしまうほど、プレス回避能力はリーグ内において非常に高いものを誇る。

それは、相手がミドルブロックで構えた際にも強く現れている。

ハーフウェーライン付近までボールを前進させた際の特徴として、全体をかなりコンパクトに保つことである。

画像②はRBのチアゴ・サントスがインサイドのポジションを取ることで、RWGジェグロヴァへのパスコースが開けている状況。従って、LBイスマイリー含めたバックスは絞る立ち位置を取っている。

コンパクトな陣形を保つ上で欠かせないのは、ハイラインを貫くこと。特に今季は、裏ケア&長い足による走力に長けているレニー・ヨロの存在はかなり大きかった。

また、保持の段階では以下のような立ち位置を取ることも少なくなかった。

相手に応じて両SBが高い位置を取った場合、主にベンタレブ(ピボーテ)が最終ラインの中央に立ち、ボールの供給口を増やす役割を果たしている。

つまり、フォンセカの根本的な考えとしては「全体をコンパクトに保っていれば(距離感を近くしていれば)、攻撃も回収もスムーズに遂行できる」ということ。

距離感が近すぎて詰まるようなシーンも多々見られるが、技巧派の中盤の選手を筆頭に、臨機応変に自身の立ち位置を変更できるタレントによって賄われている。

多少の密接重視はありながらも、立ち位置に関しては特に縛りを与えずに選手の裁量に任せる傾向が強く、それによってチームに柔軟性をもたらしている。

「ハイライン×ポゼッション」のスタイルは、2年間で平均支配率(58.95%)がリーグ上位水準であるというデータが示してくれているが、それだけではないのがフォンセカ政権のリール。

これは、23/24シーズンのセットプレーの得点数をランキング順に表している。リールの16という数字はリーグトップであり、セットプレーのxG(11.35)もリーグ2位。苦しい時こそのセットプレーという一発の武器で、勝負をモノにしてきた。

相手に応じた戦術理解度が高い選手が揃っている一方で、フォンセカの指揮官としての能力が高い一面もある。

それは、「人で解決せずに、立ち位置で状況を打破する」ということ。基本的にフォンセカは選手交代はやや控えめであり、先発の選手たちを抱えた中で、改善策を見出して実行に移す能力に非常に長けている。

リージョは悪戯っぽく言う。

しかし、本当のとことは、トレーニングまでが監督の仕事で、「実際にプレーするのは選手」という割り切りがある。そのため、ベンチでの動きは他の監督と比べて極端に少ない。

交代策をあまりしないことでも有名である。ピッチで起こっていることにコミットすることに奥手で、「必ずしも交代で状況は好転しない。ベストの11人を送り出しているからね」と言う姿勢の指揮官だ。

根本的な考えとして、「戦術とは『プレーヤーが自身のスタイルを遂行するために、ゲーム理解を助けるもの』である」という普遍的な要素が彼の場合にも色濃く現れている。

圧縮とハイライン 源流は何処に

ボールを保持していない時の、全体のアクションに注目する。

これはあくまで一例だが、フォンセカのスタイルは片方のサイドに全体で圧縮することを最優先事項としている(ゾーンディフェンスの中のマンツーマン)。

このシーンでは、RWGジェグロヴァがCBに対して中切りのプレスを仕掛けると、ボールの出口はLBへ。LBには中盤の片割れのアンドレが寄せ、ジェグロヴァもプレスバックすることでLBのパスの選択肢を限定している。

また、全体で密着するためにLBに寄ってきた相手の選手には、中盤の選手が付随して属人的にマークについている。

RWGが単体でLBにプレスを仕掛けるのが無難だったりする。しかし、この場合はRWGがCBにプレスを仕掛け、中盤が大きくスライドして、徹底的に同サイドに絞ってボールを回収する試みが見受けられる。

動画内の中村敬斗の得点シーンに表れているように、局面でマンツーマンを執行した際に、ホルダーが前向きにボールを蹴ることができないと見るや、密集した選手は自身のマークを外してまでホルダーにアプローチする。

パウロ・フォンセカの源流は定かではないが、こういった方法はかつてラングニックがライプツィヒの監督時代に披露した「ラングニック学派」に非常に近い印象。

距離感が近いからこその弊害 非合理的の強行

極端に距離感を近くする試みは、リスクと隣り合わせになっているのは自明。

今季のリールのワーストゲームは間違いなく、8/28のロリアン戦(A) ●1-4

※「YouTubeで見る」を押してご覧ください

ゴールキックからの組み立てにおいてミスを連発したり、いわゆる「ゲーゲンプレス」が機能せずにサイドチェンジで大胆に背後を狙われる場面が目立った。

今季は特に、ディフェンスラインの要が対人強化型のジョゼ・フォンテから、走力に長けたレニー・ヨロに変わり、よりハイラインを敷くことができるようになった。そのため、特に序盤戦は全体のライン設定(とヨロの適応)がうまく定まらずに、いとも簡単に守備網が破壊されるシーンも少なくなかった。

今後のセリエA復帰において、定石である守備のテコ入れにおいて、フォンセカがどういったアプローチを取るのかは再注目である。

また、よくも悪くもフォンセカのフランスでの2年間において、色濃く表れていたのが、できる限りメンバーを固定すること。

(先述の通り)、メンバーを固定すること・強行出場させることで、苦境を迎えた時に運動量が著しく低下することも散見されたが、それは自身のスタイルへの理想が強いとも捉えることができる。

多くのメンバーを起用して、その場その場で最適解を見出すよりかは、自身の戦術に適応できるメンバーにできるだけ多くの出場機会を与えることで、全体としての洗練度を磨きたいという考えが強く表れているように感じる。

そのためには、新陳代謝も躊躇しない。実際に彼が培った2年という時の中で、昨季はエンジェル・ゴメス、リュカ・シュヴァリエバ、フォデ・ディアキテ、今季はレニー・ヨロ、チアゴ・サントスなどの若手有望株がクラブの核に成長した。

再挑戦は茨の道 解決策は「結果で黙らす」のみ

6月13日にパウロ・フォンセカのACミラン監督就任及び、念願のセリエA復帰が公式発表された。

𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨 𝐅𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐚

— AC Milan (@acmilan) June 13, 2024

Official Statement 👉 https://t.co/8VToZbcKxv

Comunicato Ufficiale 👉 https://t.co/ZTnirAMhqY#SempreMilan pic.twitter.com/mMAkh0vEBR

彼としては待ちに待った瞬間ではあるものの、当の現地サポーターからは早速ながら拒絶反応が出ている。

サン・シーロでは、功労者ピオーリ監督の退任と外国人監督の招聘(当初はロペテギ)に異議を唱えるべく、ウルトラスが前半45分は応援をボイコットするという異例の事態が発生した。

今回の執筆にあたって、イタリア側からのフォンセカに関する情報を得るためにサッカーキングの動画を拝聴したところ、ジャーナリストの弓削さんから気になる一言があった。

それは、21分あたりの「外国人監督が来るっていうことに対しては、イタリアのクラブはどこでも大なり小なり、ちょっとアレルギーがある」という発言。

こちらに関しては、戦術味の薄いフランスにも言えること。例えば1つの例として、とあるクラブに、サポーターや一部選手に開幕前から嫌われながらも、兄貴分直々の「結果で黙らす」主義を1年やり遂げて上位に安定させた監督がいた。

しかしながら、終盤は溜まっていた選手たちの反発を抑えきれずに、ストレスを抱えたままわずか1年で退任。特にリーグアン全体で監督の国際化が進んではいるものの、拒絶反応は強い傾向がある(フランス人監督でも気分屋のフランス人をまとめる難しさは、レイモン・ドメネクやデモが最たる例)。

さらに、弓削さんは「ダービーで負けないこと」の重要性を強調。

どんなにチーム状態が悪かろうが、ライバル相手に負けることは絶対許されない。ましてや、ACミランは最大のライバルであるインテルに現在公式戦5連敗中という屈辱の中で、果たして外国人監督のフォンセカがこの窮地をどう乗り越えるのか。

ASローマ時代の前評判の影響で、非歓迎ムードの雰囲気においてフォンセカはミラニスタの掌を返すことができるだろうか。全ては、「結果次第」である。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?