みんなの雪舟!「雪舟伝説-「画聖」の誕生-THE LEGEND OF SESSHŪ Birth of a Master Painter ◇京都国立博物館

京都国立博物館で開催の 「雪舟伝説-「画聖」の誕生-」 2024年4月13日(土)〜5月26日(日)に行ってきました。

みんなの雪舟

雪舟について、まぁ名前は知っているけれど、正直「水墨画のなんかすごい人」、くらいの認識でした。

鑑賞が終わった感想から言うと「雪舟すごい人」でした。はじめの印象と変わってないようですが、自身の中ではかなり大きな変化です。

展覧会の構成が、いかに雪舟がすごいのかを軸にしていたっぽいのもありますが、まんまとハマった感じです。

見どころや詳細は展覧会の公式サイトやその他のコンテンツが充実しているので、行けなかった方や(今回京博のみでの開催)、雪舟はわからないけど知りたいという方はそちらを見てみるのもいいかもしれません。

とはいえ実は雪舟展ではない

公式でも堂々と宣言していますが、雪舟の国宝すべてを惜しみなく展示しながらも「雪舟展」ではないというのです。

というのは、今回はどれだけ雪舟の推しがいたのか?それがどうやって広がったのか?ということを検証してみようではありませんか、みたいなことのようです。

たとえば現在の自分の大好きな作家さんやアーティスト、クリエイターなどがいるとして、そのワタシの推しが推している、ルーツとなるものを知ることができる、ということでしょうか。好きな人の好きなものって知りたくなりますよね〜。

雪舟ってどんな人?

雪舟(1420~1506?)

現在の岡山県総社市(備中国赤浜)に生まれる。

幼い頃に京都の相国寺で禅僧としての修行を積む。一方で、室町幕府御用絵師であった周文に画を学ぶ。現在の山口県(周防)で戦国大名・大内氏の庇護を受ける。応仁元年(1467)から明で3年間の留学生活を送る。

帰国後は、周防を主な拠点とし作品を多く残した。

展示構成

第1章 雪舟精髄

第2章 学ばれた雪舟

第3章 雪舟流の継承-雲谷派と長谷川派-

第4章 雪舟伝説の始まり-狩野派の果たした役割-

第5章 江戸時代が見た雪舟

第6章 雪舟を語る言葉

第7章 雪舟受容の拡大と多様化

驚愕の国宝フロア

フロア構成は1〜3階で、3階から降りて見ていくタイプでした。なのでまずは3階へ誘導されます。そして雪舟の国宝6点がすべてこのフロアにあるわけです。正直、このフロアだけで1時間以上いられます。

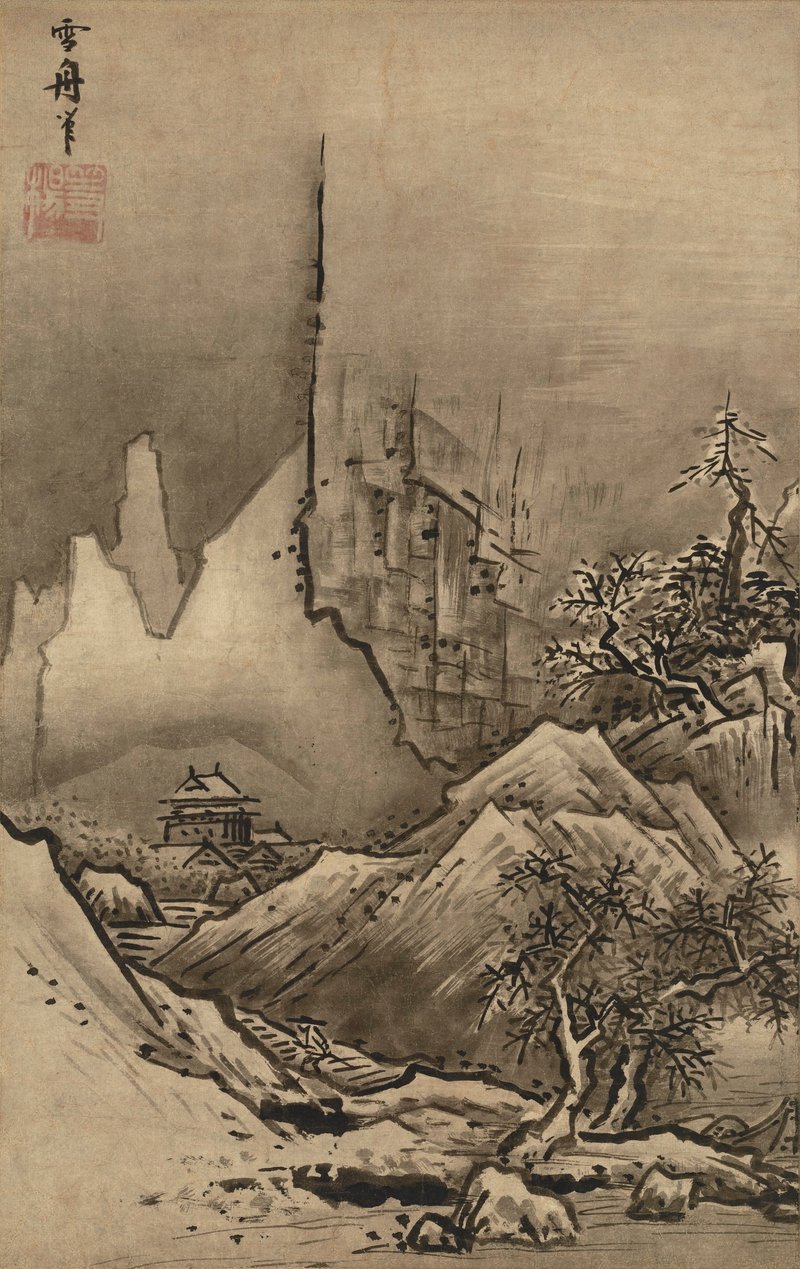

とりあえず《秋冬山水図》

雪舟といえば、今回の展示でもトップを飾った、《秋冬山水図》(2幅対 室町時代 15世紀 東京国立博物館蔵)でしょうか。

日本美術史系のテキストにはだいたいこの作品が出てくるのではないでしょうか。

ただ、一般的な書籍はだいたい画像が小さいので「ふーん」くらいで通り過ぎるのですが、今回実物を見て、この筆使いは実物からしか伝わらないものがあるのでは、と思いました。

この作品は、所蔵先の東博データによると「 縦47.7 横30.2」で、A4サイズを横にして2倍ちょっとというくらいです。思ってたりより小さいなという印象でしたが、近づいてよくみると、その筆致の迫力がよく伝わってきました。

初っ端に持ってきたせいか、ここでだいたい渋滞が起きるという事態もありましたが、その後もず〜〜〜と国宝なので、渋滞は続くよどこまでもです。

毎回思うのは、なんでその真ん中の線入れることになった?!です。 雪舟筆 国宝《秋冬山水図》 紙本墨画 室町時代(15世紀)東京国立博物館蔵 出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_item_images/tnm/A-1398?locale=ja

並んでる時点で断念《四季山水図巻(山水長巻)》

「雪舟のすべてがここに」(註1)と言われるほどの《四季山水図巻(山水長巻)》 (1巻 室町時代 文明18年 (1486) )。

が、大行列で強制的に並んで見ていく仕様になっていたので早々に断念し、少し離れて見る方を選択。多分、一から見たほうが絶対いいんでしょうけど、無理でした。

遠目から見た感想は、他の切り取られた山水図より、さらに動的で立体感がある、という感じがしました。

この作品は山口県の毛利博物館蔵で、雪舟がお世話になった戦国大名の大内氏から毛利家に伝来した経緯なども興味深く、こちらに行けばもっとゆっくり見られるかもしれません。

My favorites SESSHŪ!(&仲間たち)

ここからは個人的に気に入った作品をご紹介します。

雪舟 《四季花鳥図屏風》 6曲1双 室町時代 15世紀 京都国立博物館蔵

雪舟は花鳥図も描いていたんですね。

この作品は入口の混雑しているとなりのフロアだったので、少しだけ落ち着いて見ることができました。ちょうど作品の正面に、いい具合に離れた椅子があるので座ってゆっくり眺めることもできました。

なので、数メール離れて眺めるもよし、近づいて大胆な中の精緻な筆遣いを見るもよし、でした。

墨の中に時折使われている赤色が絶妙なセンスの良さを感じさせます。

出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A甲815?locale=ja

出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A甲815?locale=ja

狩野探幽 《山水図屏風》 6曲1双 江戸時代 17世紀 京都 長福寺蔵

3階フロアの国宝まつりが終わると、2階と1階は少し落ち着いた雰囲気になります。でも、集結しているメンバーは彼ら単独で展覧会やれるだけの実力も名前も知られた人達ばかりで震えます。

初っ端からギア全開の雪舟作品の圧に若干の疲労を感じたあと、あぁなんか端正できれいだなと目に入った作品が狩野探幽の《山水図屏風》。

そう、日本の絵画のアカデミア的存在Kano school いわゆる狩野派、の中でもスター的存在の狩野探幽。さす探幽です。

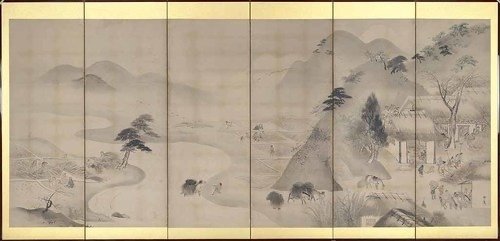

久隅守景 《四季山水図屏風》 6曲1双 江戸時代 17世紀 京都国立博物館蔵

さて、久隅守景。探幽の優秀な弟子でありながら、なんやかんやあって狩野一門を破門になった絵師であります。

《夕顔棚納涼図屏風》という作品が有名で、個人的には狩野派とは思えない…じゃなくて一線を画すような狩野派とは別の感性の鋭さを感じさせるような作風が好きな絵師です。

この《四季山水図屏風》も、雪舟の影響はあるのかも知れないけれど、ほんわりとした空気感というか、水蒸気感というか、見えないものをうっすら描いている雰囲気がとても良かったです。

先の探幽の 《山水図屏風》と守景の《四季山水図屏風》は隣り合わせに展示されていました。

こうして見ると、探幽の方は「きっちりした綺麗さ」に対して、守景には「力の抜けた感性の高さ」みたいなものを感じました。

狩野山雪 《富士三保清見寺図屏風》 6曲1双 江戸時代 17世紀

《富士三保清見寺図》は、その名が示すように「富士山」「三保松原」「清見(せいけん)寺」を描いたものです。

この画題の作品が多く出展されていました。

今だから、こんな感じの構図よく見るよなーと思いますが、元をたどると《富士三保清見寺図》(伝雪舟筆 室町時代(16世紀) 東京・永青文庫蔵)に行き着くのだとか。

その中でも、個人的に好きな狩野山雪の作品があったので嬉しい!

山雪の作風は水平・垂直・幾何学とロジカル感が強く現実感のない奇想天外さ、それでいて脆そうな雰囲気が好きなのですが(註2)、この《富士三保清見寺図》は他の絵師よりもスッキリと理知的な雰囲気でらしいな〜という感じでした。

曾我蕭白 《富士三保図屏風》 6曲1双 江戸時代 18世紀 MIHO MUSEUM

こちらも同画題、曾我蕭白の作品です。

しかし、山雪とは別の意味での奇想の画家・蕭白。雪舟の構成は守りながらも、虹をつけ足しちゃったりしてます。そして富士山のクセが強い。

山雪と蕭白だけを比べてみても、同じ人物を参照にしながらも、山雪は狩野派的な上品さ、蕭白はいい意味で主張が強い”アク”のようなものが滲み出ているような気がします。

番外・大英博物館の雪舟 三輪在栄 《雪舟坐像》 1軀 江戸時代 天明7年 大英博物館

今回の出品一覧の中で海外のコレクションが2点ありました。ひとつは、鶴亭《富士山図》(江戸時代 旧ピーター・ドラッガー山荘コレクション(註3))。もうひとつが、三輪在栄《雪舟坐像》(江戸時代)です。

なんとあの大英博物館です。大英博物館なんでも持っていますね。ですが、今回は画像のみでした。実物は無理だけど、像まで作られるということはそれほど崇拝されていた…ということを示したかったのかも知れません。

雪舟は目がよかったのか?

「画聖」と書いて「カリスマ」と読む。

まるで某劇場版名探偵コ◯ンのタイトルのようで、英語ネイティブの人にキレられそうですね(知らんけど)。

「雪舟は目がよかったのか?」は、鑑賞中の会話の中で耳に入ってきたフレーズです。

おぉ、なるほどね。今と違ってズームができる機材があるわけではないし、視力はとても大事だなと思いました。雪舟に限らずですが昔の絵師さんの俯瞰的な作品は、ズームイン・アウト感がすごいですよね。特にインの細かさとか。それが写実的かどうかはわかりませんが。

おわりに

今回の構成は、雪舟すごいよね!を全面に出した分かりやすい展示だったと思います。

それは、雲谷等顔・長谷川等伯・狩野派・久隅守景・曾我蕭白・尾形光琳・酒井抱一・伊藤若冲・北斎といった、日本美術が好きなら知っていそうな有名な絵師たちに与えた影響力からも、また、今はまだあまり知られていない多くの絵師の作品が展示されていたことからも分かります。

そして、今回の展覧会が開かれることでさらに強化され、雪舟にとっては未来の知らない誰かがずっと推してくれている無敵状態が続いている、みたいなことです。

雪舟は現在でいうなら、セルフプロデュースやセルフブランディングといったようなものが上手かったのではなどの見解もあるようですが、それはもう才能だなぁと思います。

また、今回そのすべての解説・キャプションが英中韓の言語に対応していたのも、京都という立地や国立の博物館ということだけでなく、雪舟が世界的な存在だからなのかなと感じました。

水墨画ってよくわからない、と思うこともありますが、もしかすると雪舟はその中でも「わからないけどなんかすごい」を感じさせてくれる絵師なのかもしれません。

出典:ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A甲266?locale=ja

(註1)山下祐二 監修『マンガで教養 やさしい日本絵画』,朝日新聞出版,2020年3月30日発行:美術史家の山下先生によると「美しい水の色」「雪舟のすべてがここに、大好きだー!」とのこと。絵が豊富でわかりやすい一冊。

(註2)狩野山雪の有名な作品といえば、超現実を思わせる《老梅図襖》(江戸時代 17世紀 メトロポリタン美術館蔵)。映画『インセプション』の冒頭シーンにそれっぽい映像が出てきます。アシンメトリーなこの作品を正面に対して左右対称に配置してるのが西洋的。山雪は個人的には《雪汀水禽図》(個人蔵)が好きです。

(註3)旧ピーター・ドラッガー山荘コレクション。マネジメントで有名なドラッガーは日本美術のコレクターでもあったらしいです。彼の没後、日本の企業がコレクションを取得、千葉市美術館に寄贈しています。どこの素敵な企業なんですか。https://www.ccma-net.jp/wp-content/uploads/2020/12/20190413_a4.pdf

☆The topics of this English translation☆

今回から、タイトルなどの英訳をメモっていきたいと思います。

以前から、特に日本美術系の英訳がどうなっているのか気にして見たりしていたのですが、日本人でも「そうなるんだ」という発見があるので、書いていこうと思います。

《秋冬山水図》→Autum and Winter Land scapes

《慧可断臂図(えかだんぴず)》→Huike offering His Arm to Bodhid haram

《四季花鳥図屏風》→Birds and Flowers of the Four Seaseons

《伝雪舟筆唐土勝景図巻模本》→Copy of Scenic Views of Chaina, Attributed to Sesshū

慧可断臂図…これは難しい!ただメモが誤字ってるかもです。直訳は「ホイケ?(多分慧可のこと)がボーディッド・ハラーム(多分達磨のこと)に腕を捧げる」で、慧可(神光)が達磨に弟子入りをゆるしてもらうため腕を切り落として捧げた、という事実を訳した感じでしょうか。

山水図はLandscape なんですね。いやーなんかなー…って感じはしますね笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?