顎関節症という歯科医療被害 2-7 関節隆起切除術について(1)

(31P)

31Pは次の文で始まる。

「関節隆起切除術(習慣性脱臼手術)の場合、結節切除のみでは内側の隆起切除は出来ない。(中略)レシプロケーティングラスプ(骨ヤスリ)、またはダイヤモンドラウンドバーを用いて関節隆起の切除・整形を行う。」

習慣性脱臼とはそもそもどのような病態であるのか、残念ながらこの歯学書を巻末まで読み通しても一切の説明が無かった。「この本を読むなら知っていて当然だろ?」とでもこの著者は言いたげであるが、病の定義も曖昧なままに新しく現代病を作り出すのが顎関節専門家を自称するヤブ医者達である。肝心な物事の説明を省くのは彼ら自身が何も分かっていないからであろう。

顎関節専門医のデタラメな説明を受けて他に行く当てのない患者達が仕方なく手術の同意書に分からないまま署名したとして、外科ごっこの代償は患者に否があるのだろうか。専門家の口腔外科医師が自分自身でも分からないまま嘘をつき、それに歯科知識の乏しい一般患者が気づけないとしてその落ち度は一体誰にあるのだろうか。

自分達が行う治療行為の目的は何なのか、処置がどう作用して病態の治療に有効なのか、それを明示してから治療行為の実際を説明するのが歯科医学書としての筋である。何の前置きも無く処置の目的も見えないまま、ただ一方的に自分達が骨を削る方法を読者に見せつけて何になるのだろうか。

それ以前に病理が分かっていないまま治療行為がただ闇雲に行われているならばそれは民間療法と何も変わらない。いや、彼らは高額な医療費をせしめ泣き寝入りしている患者達の身体に不可逆的な外科処置を加えているのだ。悪質な傷害罪でしかない彼らの行いに民間療法を引き合いに出すのは、信じるだけで救われるような民間療法に失礼というものだろう。

正常から逸脱した脱臼の発生原理を理解していたならば顎関節の構造や動作を口腔外科医師の誰かが学術の場で示しているはずであり、習慣性顎関節脱臼やら陳旧性顎関節脱臼やらとわざわざ名前を作る必要が無いはずなのだ。患者の状態だけを観察し、「○○性○○症」と区別して診断チャートを作れば病理を理解していなくても丸暗記計算バカな○○医師はその病を知ったつもりになれる。自分で病理を理解などしていなくても誰かさんの言う通りに患者を仕分けしてレッテルを貼るだけで診断出来るという訳である。

顎関節が脱臼した状態とはどのようなものだろうか。顎関節専門家の口腔外科医師のお粗末な状況を知っているので、私は何かを調べるとしても歯科医学書の記述をそのまま信じる気など毛頭ない。顎関節を切り開くことも患者に指一本触れる事もできない元歯科技工士の私であるが、彼らのデタラメな処置の供述内容と患者の画像資料をいくつも重ねていくにつれ顎関節の全体像が見えてくる。

顎関節をなす骨は側頭骨と下顎骨の2つからなる。下顎骨は読んで字のごとく下顎の骨だ。側頭骨は左右別々にあり下顎骨の受け皿となる骨である。顎を開くといってもヒトの上下の顎は垂直に離れるわけではない。小さく口を開け閉めする時には下顎骨の関節突起をテコの原理の棒にして側頭骨を支点に動き、カスタネットのように蝶番動作をしている。下顎骨のテコの棒先を下顎頭、側頭骨の丸い受け皿の部分を側頭窩と呼ぶのだが、口を開く動作が小さければ下顎頭は側頭窩の中で動くだけであり、外力も受けずに自分の動作によって顎関節が脱臼することはあり得ない。

しかし、口を大きく開けようとした場合、下顎頭が側頭窩に収まったままでは首が邪魔になり、それ以上に下顎骨を下げて口を大きく開くことが出来ない。しかし、直立二足歩行を可能にした首の骨格こそが大きな脳を持つヒトにとって重要な進化の形態である。そこで首の構造を維持しながらも、より大きく口を開けるようにヒトという動物が考えたのが、側頭窩の中から下顎頭を前方に移動させて、下顎骨の可動域を大きくすることである。

ヒトの顎は大開口動作時に

関節動作の軸をずらすことで首前方の空間を維持し

直立二足歩行での活動を可能としている

側頭骨の関節隆起と側頭窩はS字状に連なっている。下顎頭が大きく開口するにつれて丸いくぼみの側頭窩から前方へ移動するのだが、側頭骨関節面のS字の輪郭に沿って下顎頭が関節隆起の頂点まで動くことになる。そして、下顎骨の端である下顎頭が前に動いて関節動作の軸が前にずれることで下顎骨の動きを邪魔していた首との間にスペースが生まれ、さらに下顎を下へ引き下げることが可能になるのでヒトは単純な丁番動作だけよりも大きく口を開くことが出来る訳である。

だが、丸い関節隆起の頂点に下顎頭が留まることは容易ではない。骨と骨では摩擦が大きいし、極端な摩擦抵抗が抜けて下顎頭が移動した拍子に勢い余って関節から抜けてしまうかもしれない。また、表面が滑沢な軟骨同士では安定せず、頂点へ上った瞬間に何処かへ滑り落ちてしまうかもしれない。

そこで重要なのが下顎頭の形態、関節円板軟骨とそれを前方に引っ張る筋肉の外側翼突筋、関節円板後方を上下の顎骨に繋ぎ前方に移動した関節円板を後方に戻す靭帯である。

小さく口を開け閉めする状態で顎の動作は蝶番運動である。それだけを考えるならば蝶番金具や球体関節の様に丸い側頭窩の中を円滑に動けるよう、下顎頭もそれに合わせて丸く均一な形状になるのが合理的であるように思える。だが、下顎頭は外から手で動かす訳ではない。勿論、動作をする為にはそれ自体に付着して骨を引っ張る筋肉が必要である。丸くて滑沢な物を土台にするよりも、つかまることの出来る凸凹が骨にあった方が、筋肉の付着は強固になる。考古学者なら動物の骨を観察すれば筋肉の付着位置が骨に残された凸凹で分かるし、その付着跡の形態や面積から付着していた筋肉の強さや動作までも推察出来るのである。海中を泳ぐことも出来るホタテの貝柱も立派な筋肉であるが、その動作が単純な事は想像に難くないだろう。上下の貝殻を閉じる為に筋肉の付着を凹面として単純な造りとし、その代わりに強い力を得たのだろう。

大きく口を開くために下顎頭を関節隆起の頂点へ移動させるには下顎頭を前方に引っ張る筋肉が必要である。その筋肉が外側翼突筋である。下顎の内側に位置する外側翼突筋は、蝶形骨の翼状突起外側板と下顎頭から関節突起内面に付着位置を持ち、下顎頭を内側前方へ引き寄せるように作用する。そして、蝶番動作時に関節面として側頭窩と接することの無い下顎頭の前面は形を丸くする必要も無い。それ故、外側翼突筋が付着する為に下顎頭はその関節面直下の内側面を窪ませているのだ。

外側翼突筋が作用して下顎頭を前方へ引っ張ることで下顎等が関節隆起の斜面上を前進ことが可能となる。だが、それだけでは下顎頭を側頭骨のS字曲線上に引きずることになり、骨同士(すり減るまえならば骨軟骨同士)が擦れ合う事によって関節動作の摩擦がとても大きくなってしまう。食物を口に運び日に何百、何千回と噛む動作をするヒトの顎関節には関節動作の摩擦を少なくすることも仕組みとして重要である。

そこで摩擦を和らげるために必要なのが関節円板という軟骨である。側頭窩と下顎頭の間に軟骨があれば、骨・軟骨・骨という構図になり、軟骨よりも硬い2つの骨は動作しても損傷を受けなくて済み、軟骨さえ新陳代謝の中で修復が追いつけば関節の仕組みは維持できるだろう。しかし、関節円板軟骨がただ骨の間で挟まっているだけならば関節動作によって力が加わると軟骨は簡単に外れて何処かへ行ってしまう。

関節円板は薄く丸い10円硬貨程度の大きさの軟骨であり、下顎頭の関節面が収まるために中央部は窪んで薄くなっている。その中央の狭窄部を境に関節円板は前方を前方肥厚帯(または肥厚部)、後方を後方肥厚帯と呼ぶ。狭窄している箇所の隣は当然それよりも膨らんで厚みがある訳で、それが肥厚帯という名前の由来である。どうして前後に肥厚帯があるのかを考えてみると、口腔外科医師達にとってはとらえどころのない関節円板の形も、理にかなった最も単純な形状であると分かる。

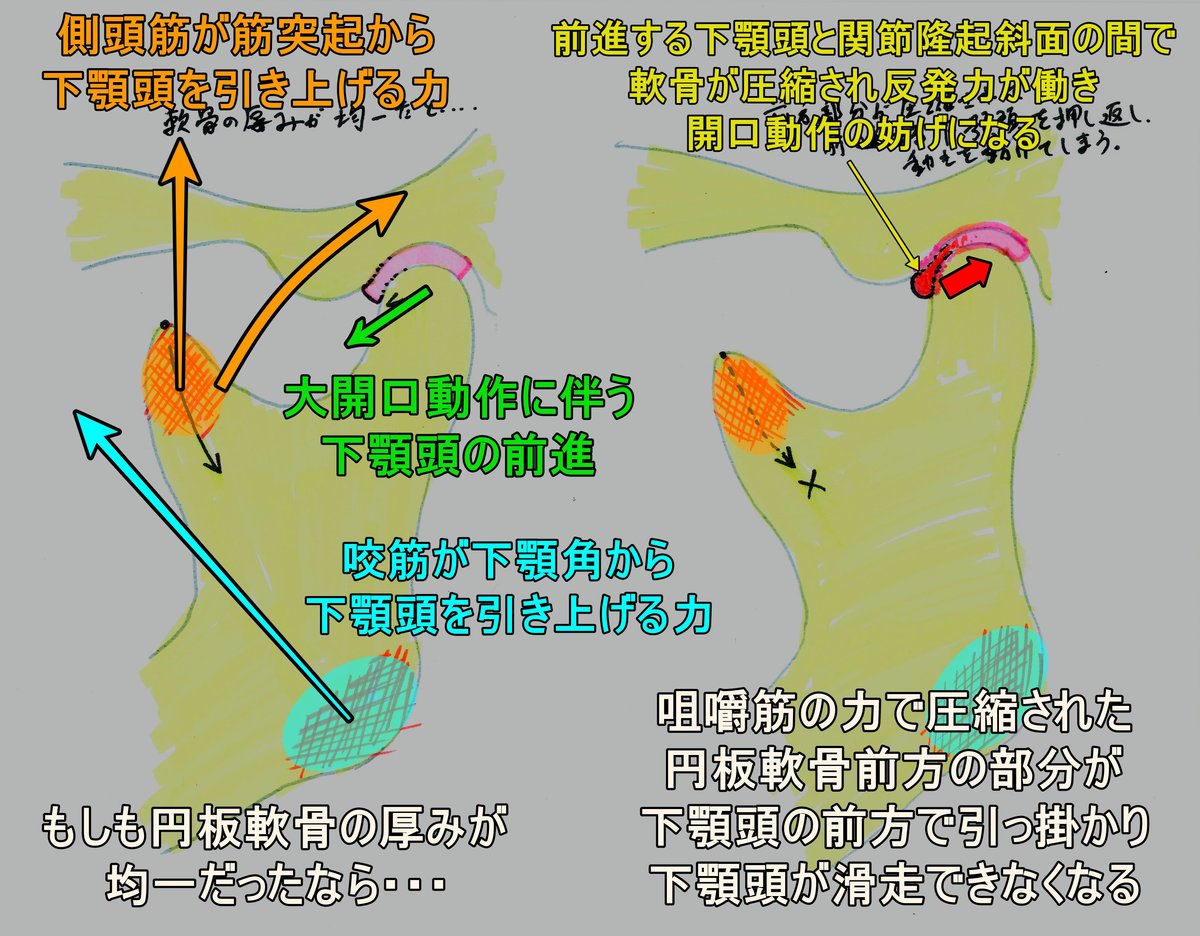

小さく開口する蝶番動作時に骨同士が擦れることを防止するのであれば下顎頭が前後的に移動する量はわずかなので、単純に均等な厚みで軟骨があればいいように思える。しかし、大きく開口する為に下顎頭が前方へ引き寄せられる段階で軟骨が均一の厚みであったならそこで不具合が生じてしまう。軟骨が均一に重なることで下顎頭が乗り越える関節隆起の斜面がそのまま高さを増すような状態になり、前方で引っ掛かる軟骨の厚みが下顎頭を押し下げるように働いてしまう。軟骨であっても過度に圧迫されてしまえば本来の滑りを発揮できず、摩擦抵抗が増して下顎頭の移動を妨げてしまうのだ。

もし円板軟骨の厚みが均一であったなら

圧縮された円板軟骨が前進する下顎頭を

押し返して開口動作の引っ掛かりになるので

大開口動作はできなくなってしまう。

そこで重要なのが軟骨の厚みを前方へ移行的に減らすことで、下顎頭の前方移動時に関節隆起斜面と軟骨の段差を小さくする事である。その形状こそが関節円板後方肥厚帯であり、下顎頭の乗り越える段差が小さいほど動作は円滑になる。だが、薄くなるほどに軟骨のクッション性は犠牲になり、それ自体の耐用性も悪くなってしまう。顎関節の動作を円滑にしつつ顎関節のクッションとして軟骨を有効に働かせる為には、軟骨の厚みのある場所へ力が分散されるよう下顎頭の動きに合わせて軟骨の位置を動かす必要がある。

実際には円板軟骨の厚みは全体が均一ではなく

前後部分に厚みがあり中央部分では薄いので

大開口動作で下顎頭が前進しても

円板軟骨が下顎頭の前方で引っ掛かることはない

しかし、軟骨が移行的に薄くなって前方がペラペラな状態では軟骨を前に引き寄せたくても筋肉の付着する位置が無い。それ故に軟骨の前方に厚みを増して筋肉の付着する位置を設けたのが関節円板前方肥厚帯の形態理由である。そして、前方肥厚帯と後方肥厚帯を繋ぐには極めて薄い狭窄部の内側と外側部分が多少なり厚みを持つことになる。その条件を満たすのが縁を持つ円板形状であり、その軟骨を顎関節円板軟骨と誰かが名付けたのではあるまいか。

薄い部分だけでは軟骨の形状を維持できないので

縁に厚みを持たせることで軟骨全体を補強し、

関節円板軟骨は円板形状となっている。

また、関節円板後方肥厚帯の形態には顎関節脱臼に直結する重要な理由がある。大きく開口して関節円板と下顎頭が前方へ引き寄せられた時、下顎頭が関節隆起頂点に近づくと関節円板後方肥厚帯が下顎頭の後面と関節隆起斜面に上下を挟まれ、歯止めを打つように作用して開口動作が止まるのである。

私が第Ⅰ章蝶下顎靭帯についてで解説したように蝶下顎靭帯という伸びの少ない靭帯によって、下顎骨の下顎小舌と蝶形骨の蝶形骨棘との距離が保たれている為、上下の顎骨は自力でそれ以上開かない。挟まっている骨と骨の隙間が開かないのでは移行的に厚みを増した関節円板は外側翼突筋に引っ張られても、それより前方に移動することは出来ないのだ。また、下顎頭後面は止まった関節円板が邪魔をする為にそれ以上大きく開口動作することが出来なくなる。だが、それこそが正しくヒトの最大開口動作であり、巧妙で無駄のない顎関節脱臼の防止機構である。外力も受けずにヒトの顎関節が脱臼するのは、よく出来たその顎関節の仕組みを壊す要因がヒトという動物の外界にあるからである。それは自然の造りに学ばない浅はかで中途半端な学歴エリート達が牛耳っている現代の日本歯科医療である。

冒頭にあった習慣性顎関節脱臼の病理を理解していれば、元々あった関節隆起の形態を切除・整形することが治療法としてお門違いであると分かるはずなのだ。既に患者の関節円板が前方へ転位してしまった後だとしても、関節円板という軟骨無しでは正常な顎運動に限界があることも術者が理解していなければならない。そうでなければあても無く患者は骨や軟骨を削られ続け、治療行為という名目のもとに筋肉・靭帯までも切り捨てられてしまう。とても恐ろしい現実であるが、それでも患者は良くなる訳が無いのだ。

治療のゴールは必ずしも患者の身体を健康な元の状態に戻す事とは限らない。もし、完治出来ない病状であるならば状況を把握して患者に伝え、最良の妥協点を見つけて患者自身が自分の身体とどのように上手く付き合っていくのかを共に考えることが医療人としての努めである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?