絵本ゼミ2回目!

ミッキー絵本ゼミ、第2回は、コルデコット賞受賞作を各自選んできたものを、先生が時系列に解説してくれました。

いやいや、面白かったです。

1、時代の反映

時系列に見ていくと、その時代のアメリカ社会情勢も反映されてて、公民権が確立された年には黒人の男の子が主人公の「ゆきのひ」が選ばれてたり。

でも、「ゆきのひ」は色調の美しさ、コラージュ等の技法も優れていて、後でキーツ自身が賞の名前になる程、質の高い絵本という事でした。だから、単に時代のトレンドを追ってる訳でなく、アメリカの絵本の質の向上、という視点から常に審査されている、というのが、この賞の権威を支えているのでしょう。

2、「ちいさいおうち」について

個人的に引っかかっている事を。

日本語版を作るにあたって、岩波の子どもの本が当初縦書きで右に開く型に統一されていたため、「ちいさいおうち」の絵も反転され、いろいろ不都合があった、という事でした。

これが、原書の月のカレンダー

で、岩波の子どもの本では初版は月の満ち欠け方の向きが逆になっていますが、これは反転のせいだと編集者であった鳥越信先生が仰っています。

(初版の写真が無くてごめんなさい。)

で、2版の1956年では

写真の撮り方がまずくて、すみません。

満ち欠け方が原書と同じ向きになっているのが、わかりますか?初版で反転していた筈のものが、原書と同じに修正されています。

で、私が見れた次の版が8版で

この様に、原書とは逆になっています。

以降同じ向きです。なお、私が見つけられた版が8版で、3〜7版は見つけきれなかったので、どの時点で変更になったかは分かりません。

ここでの変更は、小学生から岩波編集部に「月の満ち欠け方が習ったものと違う」という指摘があったため、調べてみると確かにそうだったので、逆向きに変更したと鳥越先生が後に仰ってます。(「子どもの本との出会い」鳥越信 ミネルヴァ書房 1999年)

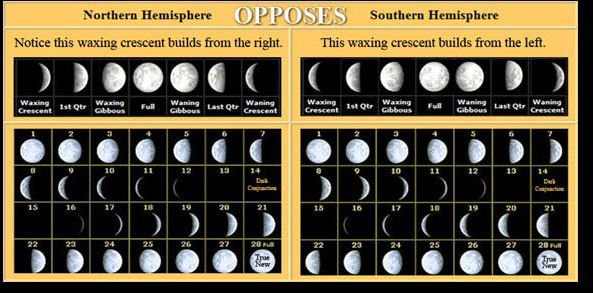

つまり、原書の満ち欠け方は、日本やアメリカなどの北半球のものとは逆なのです。

バートンが描いた月の満ち欠けカレンダーは南半球バージョン、と言えます。

南か北か、の違いであり間違いでは無いのですが、アメリカで、日本の小学生の様な指摘は無かったのか?と疑問に思いました。「せいめいのれきし」での科学へのバートンの態度をみると、いい加減に描いてるとは思えません。

原書は、刷が重ねられても変更はありません。イギリスの本でも原書通りでした。

私ごときが気づく事に先人が気づかない筈は無く、何か、私の見落とし、勘違い、間違いがあるのではとは思います。欧米では、北でも南でもどちらでもいいじゃん、作者の絵を尊重しようよ、というスタンスなのかもしれません。

どなたか、私の疑問にヒントや答えをくださいませんか?

なんだか、ゼミのまとめからはズレてしまいました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?