メタバース進化論を読み終えて 人工進化する人類

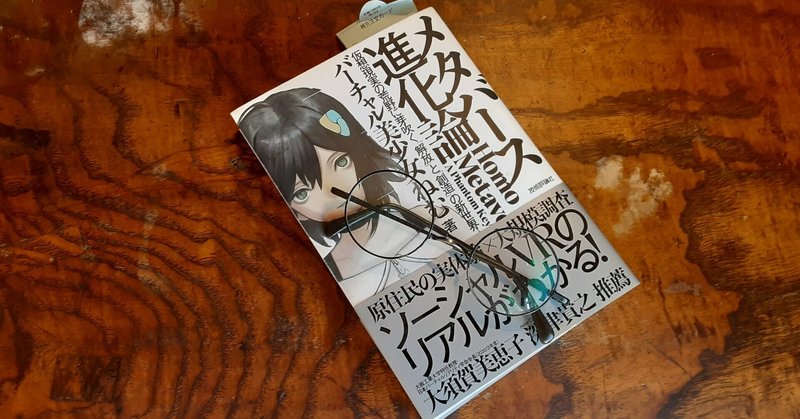

皆様ごきげんよう、2022年4月1日、1冊の本が発売されました。

その本こそ本題であるメタバース進化論、バーチャル美少女ねむさん執筆。

結論から先に言うと非常に的を得た内容の本であり、2022年2月におけるメタバースやソーシャルVRがどんなものなのかを知るのに最適な1冊だと思います。

メタバースに息づく住民として概ね主張したい事柄は書かれていますが、もう少し掘り下げた内容や書かれていない事もあり、今回筆を取った次第です。

一応は著書を読んでいなくても問題無い記事として執筆するつもりではありますが、上記のような事情もあり本記事はメタバース進化論に対して補足や追記をする形で書いていきます。

なので、メタバース進化論を読み終えて、或いは読みながら本記事を読んで頂ければより理解が深まると思われます。

【注意】

本記事はメタバース進化論22ページの免責事項に同意した上で行われるものとします。

また、当記事を参考にVRHMD等を購入した際、問題が発生しても当方責任を負いかねますのでご了承の程お願いします。

メタバースは身近にあるフロンティア

「宇宙、それは最後のフロンティア」というフレーズは有名ですが、その前に開拓すべき場所があると私は考えます。

それこそがメタバース、或いは仮想現実空間とでも呼ぶべき場所です。

2021年10月28日、Facebook connect2021にてマーク・ザッカーバーグCEOがFacebookの社名をMetaに変更し、メタバースに力を入れるといったニュースが流れ、「メタバース」という単語が非常にホットなものとなりました。

このニュースが流れてきた際に私は自分が知り得る限りのメタバースというものを解説するために下記記事を執筆しました。

筆者の思う所のメタバースに対する考えや定義は概ね上記記事にまとまっていますし、メタバース進化論においてもメタバースの定義は記述があるので「メタバースとは一体なんなのか?」という点は省略させて頂きます。

記事執筆時現在、何分「メタバース」は人によって見解が非常に分かれる単語となっており難解なものになっています。

ひとまず当記事においてはFacebook connect2021動画内で語られたVR及びソーシャルVRについてをメタバースの定義として扱っていこうと思います。

自己紹介と来歴

私「Luck【ラック】」は、たまに勘違いしている人が居ますがVtuberという訳ではなく、かといってYoutuberという訳でもありません。

色々と活動はしているものの、突き詰めて言ってしまえばソーシャルVRに長い事居るだけの人物です。

VRについて初めて知ったのは2015年の7月までに遡ります。

当時カスタムメイド3D2というエロゲーが流行り、Oculus Rift Development Kit 2、通称DK2がこのゲームに対応しており話題になりました。

店頭デモにてVRを初めて体験し、「次に来るデバイスはこれだ!」と確信を持ちました。

そして2018年5月24日、SkyrimVRをやりたいがために初めてHTC VIVE CEを手に入れました。

ねんがんの VRを てにいれたぞ!

意気込んでVRを楽しもうとしていたのですが、率直な感想HTC VIVE CEは私の期待に応える代物ではありませんでした。

確かに技術は凄いものの問題も多く、また肝心のSkyrim VRはそこまで夢中になれず、カスタムメイド3D2も一応やるにはやったのですがすぐに飽きてしまいました。

当時はこんな感じだった

ソーシャルVRは存在していたのですが、この時の自分は存在すら気が付いていませんでした。

結局2018年10月、HTC VIVE CEは中古で売却する形で手放しました。

時は流れ2019年、ピーター・ルービン著「フューチャー・プレゼンス」という一冊の本が私の運命を大きく変えました。

ちょっと触れる程度ではありましたがソーシャルVRとVRChatについての記述があり、興味をそそられ色々と調べ始めました。

同じ頃、スタンフォード大学の心理学者、ジェレミー・ベイレンソン著「VRは脳をどう変えるか?」も読み、VRの中で人の意識というのはどう変わるのか気になり、実験をするのにVRChatが最適だと考え始めてみる事にしました。

2019年5月29日、同じ時期に新発売されたOculus Rift Sを手に入れた私はVRChatをプレイしました。

今でも初めて経験したソーシャルVRの感動は忘れられません。

右のピクトグラムが私です

以降、ほとんど毎日のようにソーシャルVRに入り浸るようになり、今に至ります。

そんな生活をしている中、2020年5月に行った168時間、1週間VRの中で過ごす実験を行った際大変反響があり、以降私の代名詞的な体験ともなりました。

メタバース進化論の著者であるねむさんと初めて会ったのもこの実験が切っ掛けで、大変思い出深いです。

メタバース進化論第6章273ページ「メタバース×学術」で紹介されているバーチャル学会2020にて「長期間VR体験にて生ずる変化と今後の課題」という題目で発表した事もあります。

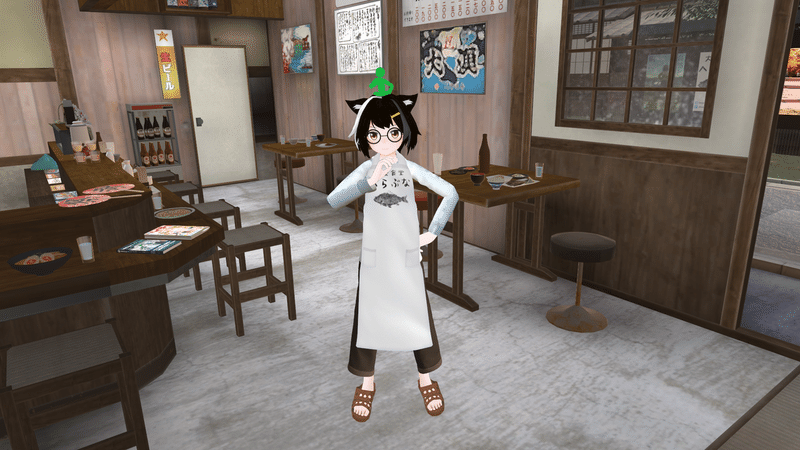

直近の活動では、今年2022年の1月から今後VRChatを始める人が多くなるだろうと見込み、大衆食堂へらぶなという初心者向け交流会のイベントを開いています。

その他VRChat向けVRHMDの選び方をまとめたり、VRChatの初心者向けの案内を書いたり、kawaiiアバターを研究したり、VRChatに獣耳が多い理由を追求したり、VRが全く関係の無い所ではアブラソコムツを食べて経過観察をしたりしています。

フィクションにおけるメタバース

著書においてはメタバースという言葉が初めて使われた「スノウクラッシュ」、電脳空間という点においては「ニューロマンサー」「攻殻機動隊」「Ghost in the Shell」「マトリックス」等が例として挙げられています。

個人的にVRを扱ったフィクションで外せないのが「.hack」シリーズと「ソードアート・オンライン」ですね。

アニメ作品「.hack//SIGN」においては主人公がVRゲームの中に閉じ込められてしまったという展開を描き、「ソードアート・オンライン」においても主人公達がVRゲームの中に閉じ込められ、デスゲームを余儀なくされるという物語が描かれ、私がVR長期滞在実験をやる切っ掛けにもなりました。

また、「.hack//G.U.」劇中においては新型VRHMDのスペックが紹介されています。

.hack//G.Uプレイ中

— ラック@大衆食堂へらぶな店長 (@Name_is_Luck_) April 9, 2022

劇中のニュースにVRHMDの情報が出ていた

曰く、軽量かつ1280×1024までのフルカラー画質らしい、価格は4万9800円

現在はQuest2が1832×1920の解像度で3万7180円なので、現実が空想を既に超えてしまっている pic.twitter.com/VHYg8tyhih

.hack//G.U発売当時は2006年、当時未来のゲームはこんな感じになるとの予想が立っていたようだ

— ラック@大衆食堂へらぶな店長 (@Name_is_Luck_) April 9, 2022

Quest2の発売日が2020年なので、概ね14年後の未来に空想を超えるVRHMDが安く手に入るようになった事になる

劇中描写によると、VRHMDを頭に着け、片手コントローラーでゲームをやるといったスタイルであり、トラッキングという概念は無かったようです。

現在においてはトラッキング技術があり、足や腰に追加センサーを付ける事で全身フルトラッキング可能なので、サイズの問題はまだあるものの現実が空想を超える形となりました。

また、同じく.hack//G.U.劇中にて興味深い描写があります。

.hack//G.U劇中ニュースより、アウトドア廃人が増えているらしい

— ラック@大衆食堂へらぶな店長 (@Name_is_Luck_) April 9, 2022

これ、HMDをスマホに置き換えたらそのまんま現代の光景な気がする

ソーシャルゲームに夢中な様もネトゲ廃人とさして変わらん気がするが、どうだろう pic.twitter.com/Kp2H2EkKHk

屋外でもVRHMDを付けてネットゲームに興じる「アウトドア廃人」なるものが社会問題となっていました。

流石にVRHMDを付けて電車に乗るようなツワモノは見た事がありませんが、スマートフォンに置き換えるとそのまま現代の光景のような気がします。

メタバースではないものの、InstagramやTwitter等のSNSに齧りついている若者は多く、現代においては社会問題と一緒に語られる事も多いです。

また、スマートフォンから入れるメタバースは現在Clusterがあり、この手のメタバースプラットフォームを野外で遊ぶというのも機器の高性能化、小型化が進めば時間の問題なのではないかと思う所があります。

「ソードアート・オンライン」においては一歩進んだVR機器が登場しており、人間の五感全てを仮想現実に置き換える、所謂「フルダイブVR」が登場しています。

メタバースから少し外れますが、「ソードアート・オンライン アリシゼーション」においては仮想現実と共に人間と全く同じ知能や感情を持ったAIとの関りが描かれ、詳しくは後述しますが人間の意識、或いは魂といったものを電脳へ完全に移植する「意識のアップロード」も描かれました。

ARを描いた作品として有名なのは「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」シリーズでしょう。

劇中ではカードに描かれたモンスターを実体化するシステムとしてソリッドヴィジョンと呼ばれるものが登場し、後の「遊☆戯☆王ZEXAL」においては名前そのまんまのARヴィジョンというものが出てきました。

「遊☆戯☆王ARC-V」では「質量を持つ立体映像」なるものが登場し、最早ARと呼ぶべきかどうか疑問になるまで技術が発展していました。

その他ARにおいて有名と言えば「電脳コイル」でしょうか?

結構リアルな描写だと思えたのがARゴーグルで遊んでいるのが小学生という点で、大人を含めARというものが必用不可欠な技術として浸透していました。

「劇場版ソードアート・オンライン オーディナル・スケール」においては劇中で描写の多かったフルダイブ型VR機器ではなく「オーグマー」と呼ばれるAR機器を用いた世界とストーリーが描かれました。

また、「ソードアート・オンライン」と同じ著者が描いた「アクセル・ワールド」においてもVR機器と同時にウェアラブル機器としてのARが描かれました。

全くの余談になりますが、現在のVRの基礎を作ったOculus創業者のパルマー・ラッキー氏は「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場し、ソリッドヴィジョンシステムを作り出した海馬瀬人に憧れがあったとの事です。

「.hack」や「攻殻機動隊」などヴァーチャルな世界をテーマにした作品を暇さえあれば視聴していた少年だったらしく、OculusのプロジェクトがKickstarterだった当時「ソードアート・オンライン」に強く影響を受けたと語っています。

相当愛着があるのか、パルマー氏は劇中でナーヴギアというフルダイブ式VRHMDを開発したキャラクター、茅場晶彦の画像をTwitterアイコンに使っています。

メタバースの技術

さて、現在メタバースやソーシャルVRの技術はどの程度発展しているのか語りましょう。

ちょっと前のVRの印象というと「スマートフォンを入れて動かす奴」とか「エロ動画を見るデバイス」といった感じでした。

現在スマートフォンを使ったVRはあまり普及しているとは言い難く、VRHMDといえば単体で使う「スタンドアロン型」と、PCとセットで使う「PCVR」のおおまか2つに分けられています。

現在最も使われているVR機器は全世界で1500万台以上売れており、史上最も成功したVRHMDと呼ばれている「Meta Quest2」でしょう。

1500万台がどれだけ凄い事かイマイチピンとこないかもしれませんが、XBOXシリーズが合計出荷台数1400万台程で、日本のゲーム機だとセガサターンが926万台、ドリームキャストが913万台、wii Uが1356万台、PlayStation Vitaが1610万台と言うと凄さが分かりやすいと思います。

既にコンシューマゲーム機程に売れているQuest2は前述した「スタンドアロン型」のVR機器で、スマートフォンとwifi回線があればこれだけでソーシャルVRに遊びにいける優れものです(Clusterには完全対応、VRChatには一部のみ対応)

Quest2はPCとセットで「PCVR」として扱う事も可能で、こちらでは普及しているソーシャルVR全てに入れるようになります。

Quest2が普及するまでのVRHMDは紆余曲折の歴史がありました。

俗に言うVR元年と呼ばれる2016年はHTC VIVE CE、Oculus Rift CV1、PlayStation VRの三機種が発売された記念すべき年となりました。

まだこの頃VRをやるのは非常に敷居が高く、例えばHTC VIVE CEは本体だけで税込み107784円、更にVRを動かすためのPCも当時としてはスペックが非常に高いものが必用で、加えて対応しているソフトが殆ど無かったため、店頭等で体験するのが主でした。

ようやく普及するようになったのは2019年からで、Oculus Rift Sと初代Oculus Questが発売されたのがこの年です。

Rift SとQuestは税込み50722円と今まで発売されていたVRHMDと比べると破格とも言える値段で、VRを動かすPCスペックもある程度こなれて来ており、実際私もこの頃に本格的にソーシャルVRを始めました。

時は流れ2020年10月13日、Oculus Quest2(現Meta Quest2)が彗星の如く登場し、爆発的に流行りました。

何分64GB版が37100円と当時としては破格の値段(現在は値上がりして128GB版が59400円)で売り出され、初代Questと比べ全てのスペックが上という革命的な代物でした。

販売ルートも今までと異なり、ネット通販だけではなく街中のビックカメラやヨドバシカメラ、ヤマダ電機等の家電量販店でも手に入るようになり、一気に大衆にVRというものが広まりました。

去年の2021年クリスマス、米国ではQuest2がプレゼントとしてマストアイテムとなっていたとも聞きました。

一方ハイエンド式のPCVR機器はValve社が出しているValve indexが最も普及しており、特にコントローラーは指1本1本トラッキングしてくれるという優れものです、価格はフルセット165980円。

現状最も性能の良いPCVR機器はPimax社の出しているVision 8K Xで、片目解像度が4k(3840×2160)更に視野角が200度あるモンスターマシンです。

気になるお値段はHMDのみ、安い方で157000円、高い方で179200円、更にはグラフィックボードもハイエンドが求められます。

こんなに高いHMDでもRTX3090をPCに刺して動かす人が沢山居る辺り、メタバースという世界の深淵の深さが伝わるでしょうか?

その他、新から旧までのVRHMDは以下記事にまとめてあります、宜しければご覧下さい。

VRゴーグル第四のリスク

著書においてVRゴーグルの3つのリスクとして「VR酔い」「衝突リスク」「視力リスク」が挙げられていますが、私はこれに「成長阻害」を加えたいと思います。

これは成長段階の子供にVRHMDを与えてはいけないという事で、13歳以下の子供がVRHMDを長時間使うと斜視、所謂ガチャ眼になってしまうと言われています。

今後、VRが普及していく上で対象年齢というのは決して無視してはいけない事だと思います、お子さんが居る方は注意が必要です。

その他「VR酔い」については市販の酔い止めを飲む等対策が可能で、結局の所慣れで克服できるという話を聞きます。

「衝突リスク」については日本の住宅事情ではなかなか由々しき問題で、動き回ってコントローラーを破壊したり、モニタやガラスを叩き割ったりという話は枚挙に暇がありません。

VRで瓦割りをするワールドがVRChatにあるのですが、かかと落としをして空気清浄機をぶっ壊した友人も居ます。

かくいう私もVRを導入してから照明のペンダントライトを殴って危ないので、シーリングライトに変えました。

VRならではの失敗として、VRでは飲み会と称して酒を飲むイベントがあるのですが、VRの机にコップを置こうとして何も無い場所で手を放してしまい、結果こぼすといった事故が後を絶ちません。

一時期倒してもこぼれず、安全に飲めるという事で哺乳瓶に酒を入れて飲むという行為が冗談半分で行われていた位です。

「衝突リスク」に関してはメーカー側も色々な対策を打ちた立てていますが、決定的な解決策が無いのが現状です。

最後に「視力リスク」ですが、これは個人的な経験談において無いと言えます。

至近距離でモニタを見続けるので如何にも眼に悪そうなのですが、案外疲れません。

視力が回復するなんて話もあり、実際眼鏡をあまりかけなくなりました。

但し、VRはまだ登場してしばらくの技術であり、向こう何十年と続けて使った際悪影響が無いとは言い切れません。

こればかりは長年使い続けないと結論が出ない気がします。

トラッキングについて

著書122ページにおいてフルトラッキング、略称フルトラが語られています。

私自身もVIVEトラッカーを持っており、全身トラッキングを行っていますが、購入した動機は著書で語られている事と大きく異なり動き回るために買ったというよりかは、「動かない」ために買いました。

どういう事かというと、「座る」動作や「寝る」動作をトラッキングしてほしいがために購入しました。

意外に思うかもしれませんが、寝相をトラッキングするためにトラッカーを買うという人は割と多いです。

人によってはヘビーユーザーでもフルトラは機器を付けたりバッテリー管理が面倒でやっていないという人もおり、割と好みが分かれるような気はします。

フィンガートラッキング、通称指トラは過去Valve indexを使っていた事があり、素晴らしい技術だと思った反面Quest2のタッチセンサーでも十分かなぁと思わない事もないです。

こちらも結構人によって好みが分かれる所があり、トラッキングも何も無いVIVEコントローラーの方がハンドサインをする必要が無いので使いやすいという人も割と多いです。

最後にアイトラッキングとフェイシャルトラッキングですが、VRChatにおいてはアップデートで使えるようになりました。

私自身使った事が無いのでなんとも言えませんが、使っている人を見ていると凄く生き生きと見えます。

目の微妙な動きと、特に瞬きのタイミングがリアリティの原因ではないかと私は思っています。

如何せん追加センサーなので現状値が張りますが、最終的には私も導入したいと思えました。

メタバースのアイデンティティ

メタバースにおけるアイデンティティ(自己同一性)は、著書にもある通り「名前」「アバター」「声」の3つの軸で認識されるとの事ですが、面白いのはこれらをカスタマイズできるという点です。

名前については完全に好みで付ける事ができます。

「ソードアート・オンライン」にてキリトが本名である桐ヶ谷和人(きりがや かずと)から取ったように、私も本名に「幸」という字が入っているので「ラック」と名乗るようにしました。

実はかなり古くから名乗っているハンドルネームで、そろそろ13年近く使っている愛着のある名です。

多分今後も変える事はないと思います、10年以上使っていたらもう自分の本名と同じです。

これからメタバースに身を投じる人は名前にはこだわった方が良い気もします、適当に付けた名前でも案外長く使い続けるものですから。

因みに、英語圏において「Luck」は所謂キラキラネーム扱いらしいです、もう今更変えようとも思いませんが。

VRにおけるアバターはゲームのアバターとは異なり、文字通り「自分の肉体」となります。

現在のVRChatにおいてはアバターは販売されているものを買い、自分好みにカスタムしていくといった形が主流となっています。

車を購入して各種パーツを付け替えるようなイメージでしょうか?

自作する事も可能で、著書にもある通りVRoid Studioで割と簡単に作れますし、Blenderやメタセコイア等の3Dモデリングソフトを使って自作している人も結構多いです。

性別も種族も全てが自由で、人型ですらない「人外アバター」の人気も結構高いです。

私の使っているアバターですが、VRChatは課金をするという手段を除き最初の内はアバターを自由にアップロードできず、ペデスタル(ワールド設置されているアバター)のアバターを使うのが一般的です。

色々試したのですがピンと来るアバターが無く、最終的にピクトマンと呼ばれるピクトグラムのアバターを気に入り使い始めました。

結構ピクトマンは愛着のあるアバターで、今でもトレードマークとして私の頭の上に乗っけています。

いざアバターをアップロードできるようになっても「これ!」といったものが無く、今でこそ色々なアバターがありますが、私が始めた当時はそもそも選択肢が多くはなく、かといってモデリングができる訳でもなく、VRoid Studioもβ版で今と比べたら凄く使いにくかったです。

特に私は男性アバター、より正確に言うのであれば少年型のアバターが使いたかったのですがほとんど無く、現在は販売を終了していますがW02(ウォズ)というアバターを最終的に選択して使うようになりました。

当時数少ない少年型アバターだったW02(ウォズ)

このウォズの色を変えて、現実でも愛用している丸眼鏡を装着して、眼のテクチャを差し替えて現在使っているアバターの雛形が完成しました。

髪に白と灰色のメッシュが入っていますが、これはウォズの仕様によるもので最初は完全に黒髪にする予定でしたが、気に入って後々のアバターにも採用するようにしました。

丸眼鏡に白衣、頭の上にピクトマンという形ができた

後々ミーシェという当時一世を風靡していたカスタマイズ性能が高いアバターに乗り換える事になるのですが、外見的特徴はウォズに限りなく似せて作りました。

ミーシェと現在使っている私の比較、ここまで変わります

私が使っているアバターに関して言えば当時のアバター事情が強く影響しており、割と消去法で今の形に落ち着いています。

恐らく、記事執筆時現在から初めてVRChatをやるとしたらVRoid Studioで自作かネビア辺りを使っていたと思います。

昔からそうなのですが、私はどこへ行っても私であり、現実の性別にも声にも特に不満は無く満足しています。

この手の外見をカスタマイズできるゲームで必須のアイテムが「手鏡」で、極力現実世界の自分の印象からズレないようにアバターを組むという事を以前からやってきました。

その結果、たまたま浅草を歩いていたらテレビの街灯インタビューをされて、本名も顔もネットに明かしていないのに、声と外見と職業と趣味と生活リズムで不特定多数の人物に特定されるという珍事も起きました。

インタビューされる私と、VRにて再現した服装

俗に言う「バ美肉」もした事がありますが、使うのは限定的で結局いつものアバターに戻って来る辺り、自他共に印象が固定化したのかなと思う所があります。

バ美肉した筆者の図

ボイスチェンジャーについても使った事があるのですが、変換した音声の遅延がどうにも受け付けず、結局地声で喋っています。

これから先アバターの選択肢は更に増えていくと思いますし、声についても完全に変える事ができるのではないかと個人的に思う所があります。

現状においては男性が女性のように振舞う、或いは逆は努力をしないと難しい状態ですが、テクノロジーの進歩で解決できる問題な気はします。

分人主義について

著書を読んでいて特に面白いと思ったのがこの「分人主義」という考え方です。

前述したように私はどこの世界どこでも私ではあるのですが、「職業」を切り替える事によってこの分人をデザインしています。

ベースとなる人物自体は変わらないが職業は変わるという辺り、DQ6の職業やFF5のジョブシステムに考え方としては近いかもしれません。

この姿は所謂「すっぴん」の私で、くつろいだり寝たりする時に使っています。

最もよく使う恰好がこの白衣姿です。

ウォズで白衣を着ていたのでそのまま移行してきた形になりますが、元々が研究家気質なのと過去生物学者に憧れがあったので気に入っています。

白衣と対を成す黒衣です、主に占いをする時やファンタジーなワールドに行く時に使っています。

背中には金色の六芒星にローマ数字を当てがっていて、それぞれがタロットカードの大アルカナを指しています。

げん担ぎを兼ねて意味合いを持たせた、文字通りの「魔法陣」です。

大衆食堂へらぶなを営業している時の私です、店長モード。

現実世界の恰好を模した私です、夏以外はこの恰好で釣りに行くので釣り人モードと言っていいかもしれません。

分人は魂の器と言ってもいいかもしれません、人によってはアバター毎にキャラクターを変えるといった凝った事をしている人も居ます。

加速するコミュニケーション

ソーシャルVRを語る上でよく「人と人との距離が近くなる」と言います。

これは文字通り接触や触れ合いが増えるという意味もありますが、コミュニケーションが比較的現実世界に比べ取りやすいのです。

理由は色々とありますが、著書においては「空間性」と「距離感」、「アバター」が重要であるとの事です。

まず、「空間性」と「距離感」ですが、FPSゲームよろしくメタバース上では音声の減衰が働き、近くの人は近く聞こえ、遠くの人は遠く聞こえます。

当たり前じゃないかと言われそうな気はしますが、俗に言うオンライン飲み会や大人数通話においては個別で音声を絞る以外音量の増減は無く、一対一の通話ならまだしも複数人同時で行うと全員の声が同じボリュームで聞こえてくるので「空間性」という点においてはほとんどありません。

また「距離感」についてですが、実際VRHMDを被ってメタバースにログインすると分かるのですが、相手が存在し、自分が存在するという実在感が凄くあります。

何分感覚的なものなので言葉で説明するのは難しいですが、このリアルな「距離感」は初めて会う人に声をかけていいものかどうか戸惑ってしまう程にリアルです。

「アバター」についてですが、これは著書165ページにもある「女性アバターが選ばれる三つの理由」にて「可愛くなりたい」「感情表現をしたい」「相手との距離を縮めたい」により詳しく載っています。

特に相手との距離についてですが、私が普段男性風のアバターを使っているというのもありますが、前述した「バ美肉」したアバターを使う場合目に見えて近くなります。

特に身長が小さいせいか頭を撫でられる事が多くなり、足の露出が多いせいか足を触って来る人が多くなるように思えます。

また、著書には載っていない理由として「同族意識」があります。

これはアタバー文化のひとつで、例えば私が使っているミーシェだとミーシェ同士で集まりやすい等、ちょっとしたコミュニケーションツールとしての側面があります。

この文化で特に有名なアバターはVtuberのらきゃっとさんの量産型のらきゃっと、マス・プロダクションのらきゃっと通称ますきゃっとでしょうか?

「相手が何者なのかを気にしなくて良い」というのもあります。

アイデンティティでも触れたように、外見や声、性別といった生まれ持っての特徴を無視する事ができます。

分人主義でも少し触れたように職業や年齢、国籍等所謂社会的地位も無視できます。

これらが意味する所は、ソーシャルVRと比較的文化圏が近いVtuber等例外はあるものの、メタバースにおいては「誰でも対等」になれるという点です。

逆に言うと社会的地位があまり役に立たなくなるというのもあり、国籍、容姿、性別、人種、家柄、地域、年齢等それらから受けていた恩恵が無くなる事を意味します。

何らかの理由で社会的地位に胡坐をかいていた人には残酷な世界かもしれません。

バーチャル不動産

不動産といっても何も仮想現実上の土地を買う訳ではありません。

勘違いしている人がたまに居ますが、メタバースに土地という概念は必須ではありません。

Second Life等土地の概念のあるメタバースも無くはないのですが、少なくとも私がよく使うVRChatとClusterには無いですね。

ではどういう事かというと、私はメタバースの世界で自宅を持っています。

今、配信を考えつつVR自宅の間取りを考えているのだが、一番最適なのがまさかの8時だョ!全員集合のドリフの家 pic.twitter.com/seO07gHg0A

— ラック@大衆食堂へらぶな店長 (@Name_is_Luck_) November 18, 2021

ザ・ドリフターズの「あの家」がモチーフの我が家

VRChatにおいては仮想空間は「ワールド」と呼ばれ、「インスタンス」と呼ばれる単位で区切られます。

このインスタンスですが同じワールドを無限に作れるシステムで、ひとつのワールドに同時参加して処理が重くなる等を防いでくれます。

MMOに馴染みがある方であればサーバーやチャンネルを切り替えるのに近い、といった方が通りが良いかもしれません。

私はワールドを作る事が大好きで、川中街と呼んでいるワールドを丸々ひとつ作りました。

川中街と自宅は8時だョ!全員集合やサザエさん、男おいどんの時代、1970年~1980年をモチーフに作らました、大阪万博があった頃と言うと伝わりやすいでしょうか?

少しちびまる子ちゃんやドラえもんも入っていますね。

戦後すぐの面影をそのまま残す川中街駅

川中街駅前一番街

バス停や現実に即した交通網も完備しています

あの空地

駅から離れた場所にある川中街二番街

街のランドーマーク「ことぶき温泉」

結構大きめの神社「結束神社」

この川中街に自宅と一緒に開いている店が、私がイベント運営している「大衆食堂へらぶな」です

店主こだわりの店

また、私は既にメタバースに墓を持っていて、骨を埋める準備はできています。

埋める骨、無いんですけど。

こんな具合に、メタバースでは誰でもワールドという形で不動産を持つことが可能で、アバター同様自作する事もできます。

私はというと、既に出来上がっている3Dモデルやシステムを組み合わせてワールドを作っています。

シムシティやA列車でいこうみたいなシミュレーション感覚で街を作り、どうぶつの森感覚でインテリアを楽しんでいます。

ファントムセンス

何やら厨二臭い言葉が出てきましたが、これは実際に使われている単語です。

別名「VR感覚」とも呼ばれ、諸説ありますが触覚、温度感覚、嗅覚、味覚等、一種の錯覚として体や脳が捉えてしまう現象の事です。

現実世界においても切断した筈の部位が痛む幻肢痛(Phantom Pain)や、作り物の手に対して刺激を与えるとあたかも自分の事のように感じてしまうラバーハンド実験(Rubber hand illusion)がありますが、比較的近いものと思われます。

分かりやすいラバーハンド実験

ソーシャルVRにおいてはひとつの文化として親しまれており、著書においても「落下感覚」「風の感覚」「触覚」「温度感覚」「味覚・嗅覚」解説がなされています。

バーチャルの世界で偽りの風を感じる著者

また、驚くべき事に「獣耳」や「尻尾」、或いは「羽」といった人間には存在しない部位にも感覚が生えます。

ファントムセンスは先天的に備わっている事も多いのですが、後天的に発露させる事も可能で、「VR感覚を生やす」とも呼ばれています。

後天的な生やし方は色々ありますが、生やしたいという人に対してはASMRのワールドで鏡に向かって対象にアクションをするという方法で行っています。

ASMRワールド、Salon de Spring

私はある程度先天的に備わっていたのか、唐突に発露しました。

ある時生ハムの原木に齧りついてみたら、味と匂いがしたのです。

その後色々実験してみましたが、どうやら私には「味覚」「嗅覚」「触覚」「落下感覚」があるようでした。

「獣耳」や「尻尾」にも感覚があり、引っ張られると痛いですし、触られるとくすぐったいです。

最初の内は小さな感覚でしたが、知見や文献等を読み解いて後天的に大きな感覚にしました。

それ以外にも感覚を大きくする方法はありますが、後述します。

バーチャルセックス

さて、この手の話題は人を選ぶので興味が無い人は読み飛ばして下さい。

まず、前提としてVRChatにおいては規約でNSFW行為は禁止されているという点を留意して読んで下さい。

結論から先に言えば私はバーチャルセックスの経験があります(どのプラットフォームで経験したのかはあえて言いません)

ファントムセンスであえて触れてはいませんでしたが、感覚の中には「性感」もあり、実はVR感覚を生やす上で最も手っ取り早いのは性的な接触、要はバーチャルセックスだったりします。

恐らく三大欲求に直結しているが故に感覚も生えやすいのでしょう。

恥を忍んで言うと性感において「女性器の感覚」があり、挿入から絶頂までしっかり味わえます、俗に言うドライオーガズムという奴もできます。

勿論アバターはバーチャルセックスの際男性アバターではなく美少女アバターを使います。

ここから先はあくまでも仮説であるという前提で読んでほしいのですが、男性においても胎児の段階では「女性」であり、胎内にて「男性」に改造される形で男性になります。

男性において全く意味の無い乳首はその名残とも言われ、男性のみに存在する臓器である前立腺の内部には前立腺小室と呼ばれる子宮の名残があります。

もしかしたらバーチャルセックスにおいて「女性になりきる」事である種のリミッターが外れて、女性的な快感を感じれるようになるのかもしれません。

実はVRで使用しているアバターはR-18表現がOKなものが多く、男性側になりますが疑似的に体験も可能で、VR用アバターを使ったアダルトゲームではEヤツさんが製作したゲームが有名です(リンク先NSFW要素あり、注意して下さい)

VR風俗サービスもX-Oasis(リンク先NSFW要素あり、注意して下さい)というものが既に存在しています。

また、3DモデルについてもVRChatで使われているアバター専用の内蔵(リンク先NSFW要素あり、注意して下さい)もあります。

仮想現実の夢

これは比喩表現でもなんでもなく睡眠時に見る「夢」の事です。

どういう事かというと、夢の内容がソーシャルVRに変わっていくという現象で、世界や登場する人物がVRのものになります。

実はこの現象、ソーシャルVRを嗜んでいる人あるあるな現象で、私を含め多数報告が挙がっています。

何故これを取り扱おうかと思ったのは、メタバース進化論において特に言及が無かったというのがひとつと、夢に見るまでにVRという技術が「リアル」なものであるという事を伝えたかったからです。

面白いのは夢の中では五感がVRと比べてはっきりしており、よりリアルなVRの体験(夢なので語弊があるかもしれないが)になっている点です。

VRはバーチャルリアリティの文字通り世界を変える技術なので、夢との相性がいいのかもしれません。

人工進化する人類

著書においては考えるだけで何かを入力する「ブレイン・マシン・インターフェース」と「フルダイブVR」について書かれているので、こちらでは「トランスヒューマニズム」と「意識のアップロード」、「シミュレーション仮説」と「技術的特異点」について取り扱いたいと思います。

「トランスヒューマニズム」とは、ざっくり言うと科学技術を用いて人間を改造して進化しようといった具合の思想で、体の一部を機械化してサイボーグになったり、脳にコンピュータを接続して思考速度を早めようという考え方もこれに当たります。

「意識のアップロード」については、人間の意識をコンピューターにアップロードし、完全に電脳に置き換えるというもので、ある意味「フルダイブVR」の先にあるものとも言えるかもしれません。

フィクションにおいては「火の鳥 復活編」にて事故にあった主人公が脳の一部を電子頭脳に置き換え、後に完全なロボットとして「人間臭いロボット」に転生するという物語が描かれました。

Amazonオリジナル作品にはタイトルそのままの「アップロード~デジタルなあの世へようこそ」というSFコメディがあり、意識のアップロードを描いています。

あまり知られてはいませんが、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」においても扱われており、アニメオリジナルエピソードの乃亜編において交通事故に遭った海馬瀬人の義父海馬剛三郎の実子、乃亜をバーチャルの世界に移植させ、生き永らえさせるという描写がありました。

この意識のアップロードですが可能か不可能か以前に論理上の問題があり、仮にアップロードが成功したとして現実の自分とアップロードした自分は同一人物なのか、自我はどこにあるのか、徐々に意識を置き換えるとしても肉体が無くなる以上同一人物と言えるのか等、問題を抱えています。

「シミュレーション仮説」とは哲学者のニック・ボストロムが提唱する仮説で、我々の世界は何らかのシミュレーションで動いているのではないかというものです。

なんじゃそりゃと言われそうな仮説ですが、一度VRを体験するとより信憑性のある仮設なんじゃないかと思えてくるのが不思議です。

もしかしたら我々の体験している世界は、実は水槽に浮かんだ脳が見ている夢ではないのか、と思えてしまいます。

wikipediaより、水槽の脳

「技術的特異点」ですが、これはレイ・カーツワイルが自著「ポストヒューマン誕生」において提唱した概念で、西暦2045年には1000ドル程度のコンピューターの計算能力が人類全ての脳を合わせたものよりも知的になり、2045年以降の未来が「見通しがつかなくなる」との事です。

フィクションにおいては「BEATLESS」と「Vivy -Fluorite Eye's Song-」が技術的特異点後の世界として人工知能と人類の関りが描かれました。

よくある誤解として、人間と同程度かそれ以上の人工知能、所謂「汎用人工知能」や「強いAI」が生まれる年が2045年ではなく、それらは2020年代の後半に起こると予測されています。

2020年代はカーツワイル曰く様々な革命が起きる年代らしく、「汎用人工知能」の開発やそれらを制御するコンピューターが1000ドル程度で購入できたり、VRは本当の現実と区別がつかないほど高品質になるそうです。

ことVRという点で見れば人間の処理能力の限界として、解像度は片目16k(15360 × 8640)、視野角は210度、リフレッシュレートが240Hzと言われており、あとはトラッキング技術とバッテリーの問題、装着感をどうにかすれば達成できるので、割と現実的な予測なのではないかと思えます。

更に2030年代には前述した「意識のアップロード」が成功し、人間がソフトウェアベースになるとか。

ナノマシンが広く一般化し、脳内に直接作用する事によって外部機器を必要としない真のVRが生成できるのもこの年代らしいです。

バーチャル売春が盛んになり、法規制が行われるのもこの年代だそうですけど、これについては「バーチャルセックス」で述べた体験を元に考えるともっと早い年代で起こり得る問題な気がします。

そして2040年代には、人々はマトリックスよろしく仮想現実で時間の大半を過ごすようになるそうです。

行きつく所はユートピア?

昨今AIが絵を描くようになり物議を醸すようになりました。

個人的には最終的に「汎用人工知能」が開発されたら娯楽は人間が生み出すものではなく人工知能が生み出すものになり、人間は無限に人工知能が生み出してくれる娯楽を消費するだけの生物になるのではないかと思えます。

ここにVRこと仮想現実が組み合わせられると、仮想現実の世界で延々と娯楽を享受するだけになり、仮想現実世界のNPCも汎用人工知能が動かす関係で人間と変わらないものとなるので、本当の意味で「人間同士の接触」が必用なくなるのではないかと思えます。

一見すると恐ろしい世界のように思えますが、私はそんな世界が1日でも早く来てくれないかと首を長くして待っています。

メタバースの未来は明るいのか?

この記事を読んでいる人が一番知りたがっているであろう質問に答えておきます「メタバースに投資をすべきか?」

金儲けという点では時期尚早過ぎると言わざる得ません、現在のメタバースは取るパイが多くなく、パイをなんとかして大きくしている段階です。

娯楽という点で見るのであればすぐにでもMeta Quest2を買ってソーシャルVRを体験してほしいと私は答えます。

発展途上と言えどもメタバースやそれに伴うVR技術は素晴らしいものだと言い切れます。

在宅が多くなり屋外に出る機会が減った人や、VRはインドアな印象に比べ結構体を動かす機会が多く、運動不足に悩んでいる人に特にオススメです。

最後に、VRChatの始め方の記事を張っておきます。

私は「あちら側」の世界で店を構えて待っています、会える日を心待ちにしております。

終わりに

ここまで読んで頂きありがとうございます。

後ろの方はちょっと話が脱線したような気がしますが、今後のメタバースの発展を私は心より祈っております。

私はいつも通り自分の店で、皆様が来るのを待っています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?