HASBROボイスチェンジャーを改造してフェーズ1クローントルーパーヘルメットを作る

Introduction

近年、ようやくHasbroからフェーズ2クローントルーパーヘルメットが発売され、気軽に誰でもクローンになれる時代がやってきました。さらにはDisneyストアから、よりクオリティの高いフェーズ2ヘルメットがリリースされ、国内販売(または円高の帰還)が待たれるところです。

しかしながら、相変わらず手頃なフェーズ1ヘルメットは発売されません。クローンの攻撃20周年でも、クローン大戦20周年でも発売されることはありませんでしたので、当面なさそうな気さえします。

そうなると、手軽に手に入れる方法は少なくなります。3Dプリント品に手を出すのもいいでしょう。昨今はそれが一番の近道かもしれません。

しかし、昔ながらのやり方もあります。2008年に、それが発売されてから、クローンオタクの間で脈々と受け継がれてきたやり方です。

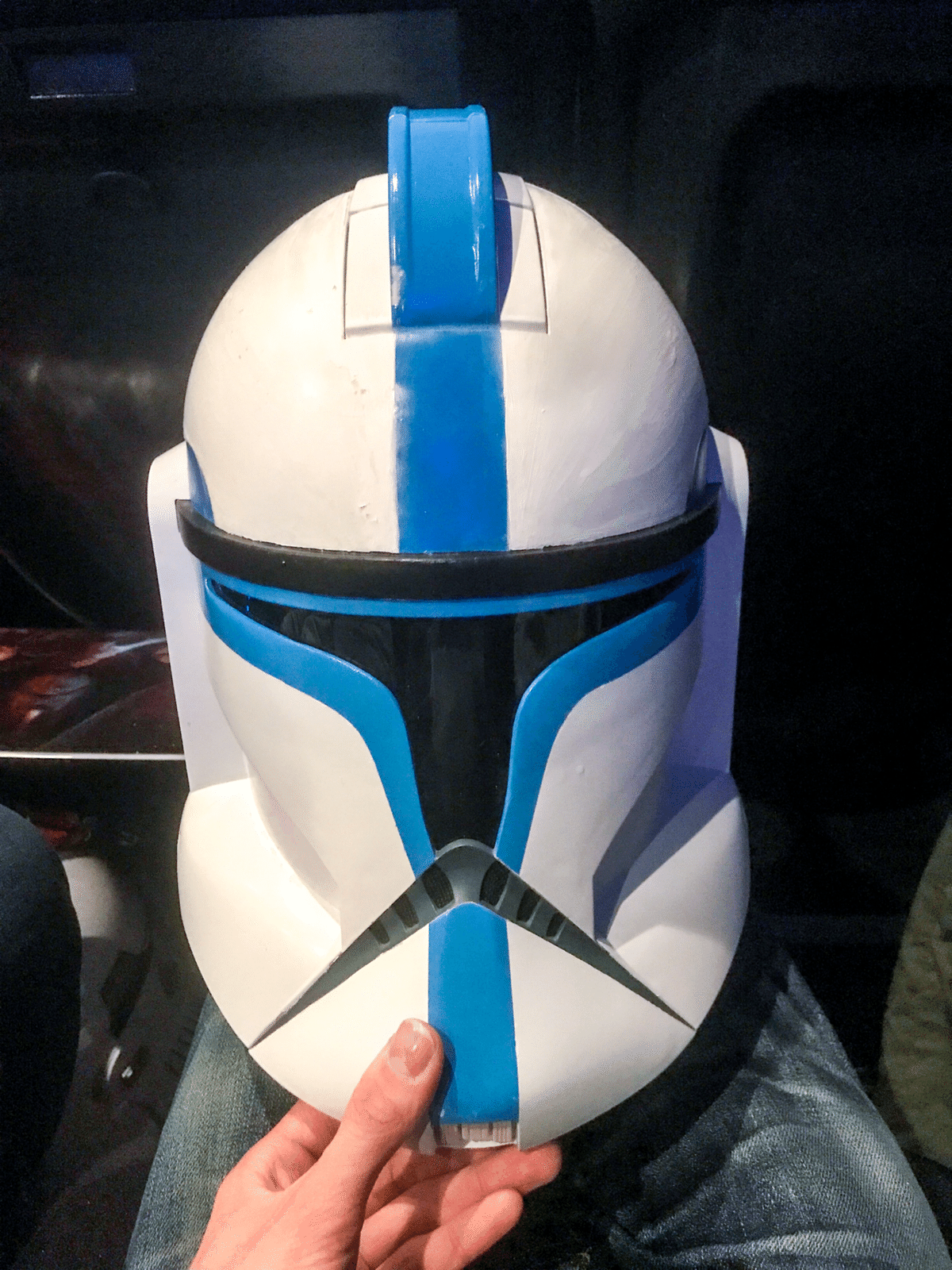

そう、初代クローントルーパーボイスチェンジャー(図1)のカスタムです。

流通量がそこそこあったこともあり、今も時々ヤフオクやメルカリに出現することがあります。気長に見張っていましょう。

こちらのヘルメット、一応子供用なのでバイザーがデカイものの、その他のサイズ・造形はそれなりに良く、何よりテムエラとディー・ブラッドリーのボイス入りです。

となればやることはシンプル。

バイザーを埋めればいいのです。

本投稿は、海外では盛んに行われてきたボイスチェンジャーカスタムを、日本のマテリアルにローカライズして行った、私のカスタムの忘備録です。

Material

材料は以下の通り(図2)。だいたい模型売り場で揃うものです。

・ボイスチェンジャー本体(頑張って探そう)

・マスキングテープ(幅広のがあると良い、粘着力は強すぎないほうがいい)

・パテ(バイザーを盛るのに使う。恐らくウェーブエポキシパテ[軽量タイプ]を使用した。)

・プラ板(隙間を埋め込む際に使う)

・瞬間接着剤(百均の使い切りのもので十分)

・ヤスリ(耐水ペーパーだとなお良い)

・タミヤ サーフェーサープライマー

・お好みの白スプレー(白サフでも可。隠蔽力が強いと良い)

・赤い透明な下敷き(厚みがあるもの)

・黒ガーゼ(メッシュでも良い)

以下はオプション

・電飾用品

・お好みの色の塗料(マーキング用)

Method

分解

まずは、ヘルメットを分解していきます(図3)。ドライバーでネジを外していけばあっさり分解できます。

この際、どのネジがどこからきたかは把握しましょう。100円ショップのピルケースかなんかで分別しておくのがおすすめです。

また、サウンド機能の電線をちぎらないようにしましょう。私はちぎりました。なんなら修理しないまま6年近く経過しています。

バイザーの加工

早速ですがバイザーを加工していきます。バイザーパーツは、スモークのバイザー本体と、その上を覆うフェイスプレートで構成されています。まずはこれを分けた上で、バイザー全面を覆うようにマスキングテープを貼ります。幅広テープだとやりやすいですね。

分解したタイミングで、フェイスプレート全体を目の細かいヤスリで磨いておきましょう。特に、バイサーの下のエッジ部分は磨いたほうが良いです。ある程度やすらないと、後々パテの食いつきが悪くなります。

やすり終わったら、マステを貼ったバイザーと合体させます。そして、バイザー上にパテ盛りの縁取りを描きましょう(図4)。これは顔の印象を決定づける作業ですので、何か資料を見ながら行うと良いです。私はバンダイプラモデルの頭を参考に線を引きました。

バイザー形状が決まったら、パテを盛っていきます(図5)。特に、フェイスプレートとの境目はきちんと密着させましょう。ここが甘いと後々割れます。盛り終わったら、硬化するまでしばらく放置します。

パテが硬化したら、慎重にバイザーをフェイスプレートから取り外します。取り外し、強度が確認できたら、あとはひたすらヤスります。表面が滑らかになり、既存のフェイスプレートとの境目がツライチになるまで磨いていきます。

ある程度磨いたら、サーフェイサーを吹きます(図6)。サフを吹くと、見え難かった段差やヒケなどが視認しやすくなります。段差が見えなくなるまでまたヤスって、凹みがあったらパテや接着剤などで埋めてヤスって、サフを吹いて確認してヤスる。これを納得がいくまで続けます。ここは妥協せず、綺麗になるまでやり続けていい箇所です。

納得いく表面が仕上がったら、目の細かいやすりで表面を磨き上げ、サフを吹いてフェイスプレートの加工はひと段落です(図7)。他の箇所の加工に移りましょう。

ヘルメット本体の加工

ヘルメット本体は、ところどころに隙間が空いていたり、スピーカーホールが開口されていたりします。それらを埋めることで、実際のフェーズ1ヘルメットに近づきます。

他の加工例では、分割も含め完全に埋め込み、一つのソリッドなヘルメットにしているものもあります。ただ、私はメンテナンス性や輸送しやすさを維持するため(あとはサウンド機能を破壊したままだし今後も改造をしていきたいため)、分割機能は維持しております。

ヘルメット本体の加工中の写真は撮っておりません。当時余裕がありませんでした。その代わりに、以下に場所ごとの加工内容を記していきます。

ヘルメット後方には、恐らく換気用に開けられた隙間がありますが、劇中にはない仕様なので埋めます。

私は、隙間の形に切り出したプラ板を接着し、その隙間をパテで埋めることで綺麗に仕上げられました。

ヘルメット横部分には、ねじ止め箇所が3点あります。ただ、ぶっちゃけこのねじ止めは要りませんので、パテで埋めてしまいます。これだけでオモチャっぽさがかなり軽減します。

トサカ前方パーツは、スピーカーが内蔵されているため、上部にスピーカーホールが開口されています。私は容赦無くパテで埋め込みました。

ただ、埋め込むと音が聞こえにくくなるはずなので、代わりにパーツ側面、ヘルメット内部に埋まる部分にピンバイスでホールを新規で開口しています。なお、この加工に効果があるかは、サウンド機能が壊れたままであるため、不明です。

トサカは3分割となっていますが、後ろ2パーツの分割はぶっちゃけ意味がないので、接着、パテ埋めを行い、1パーツに統合しました。

さて、フェーズ1ヘルメットの特徴として、トサカ後方のセンサーが光るというものがあります。このボイスチェンジャーでは、赤く塗装することでそれを再現していますが(図2で少し見えてる)、せっかくなので透明なパーツに交換します。やり方はとても簡単、赤いパーツをカッターで切って取り外し、赤下敷きを代わりに取り付けるだけです。

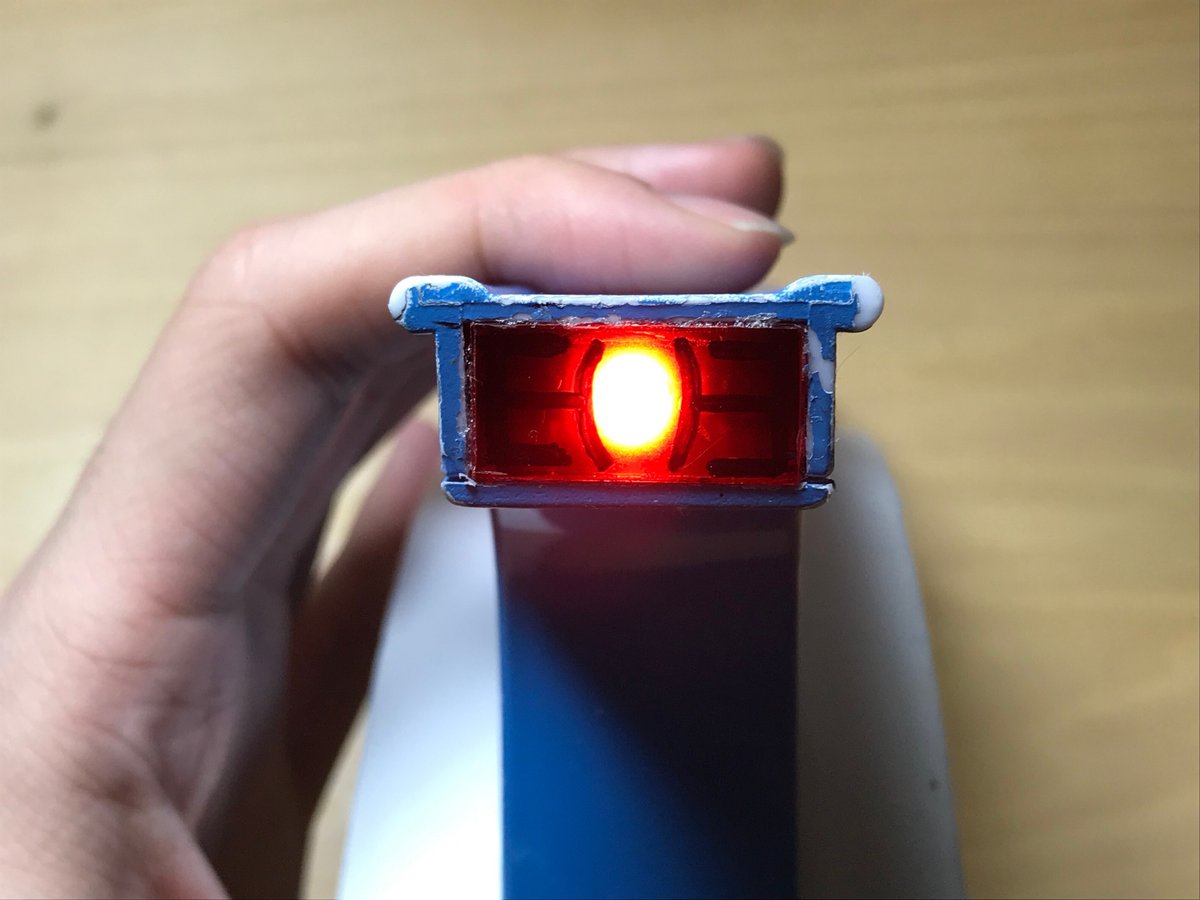

取り付けるとこうなります(図13)。模様はefxのレプリカを参考に黒マジックで描いたお手軽仕様です。

ただし、取り付けは塗装が終わった後が楽です。それについては後述します。

塗装

予め言っておきますと、ここの内容が一番信用ならない箇所だと思ってください。と言いますのも、私は塗装面では失敗を犯しているためです。

私は、バイザー以外に関してはやすりがけを行わずに、サーフェイサー→白塗装→青のマーキングの順に塗装を行なっております。結果、青塗装後のマスキング剥がしの際に、塗装が全部剥がれるという大惨事を起こしております。該当箇所はやむなくジェッソで応急処置をし、最後のジェダイ同時上映に行きましたが、未だにその応急処置のまま、6年が経過しています。

また、6年の時間経過とともに、剥がれていなかった箇所も徐々に塗装がペリペリ捲れるようになってきました。セレブレーションまで残り1年、近いうちに全再塗装を行う計画です。

ということで、以下に書く内容は眉唾と思って見てください。塗装方法については、多分いろいろ調べると僕より信頼できる情報がわんさかあると思います。

ということで塗装していきます。元の状態の色味を塗装で作り出すのは難儀なので、全塗装となります。

塗装前にはやすりがけを行うことをお勧めします。塗料の食いつきが変わります。下地にミッチャクロンを吹くという方法もありますが、このヘルメットはベースがツヤツヤであるため、恐らく効果は少ないと思います。ヤスってマットにして、サーフェーサープライマーを吹くべし。

塗装の際、バイザーは取りつけず、電飾パーツはマスキングなどで保護しましょう。

一応は白塗りにすれば完成ではあるのですが、個性を出したい方はマーキングを加えましょう。

マスキング塗装の場合、マステは粘着力の低いものを選ぶと塗膜破壊を防げるかと思います。なんなら筆塗りが一番安全かもしれません。クローンウォーズのマーキングは、結構ムラだらけなので、筆塗りの味もいいアクセントになると思います。

あと、これは小ネタですが、バイザー裏に縦方向に伸びるパーツがあるのですが(図7参照)、あれは塗装過程で白くなってしまったら、黒く塗ることをお勧めします。意外とバイザー外から見えるもんなのです。

Option: 電飾

さて、先に述べたトサカ後方のセンサーですが、取り付けを後回しにしたのは、電飾を行うためです。余力があればやることをお勧めします。

といってもやることはシンプル。LEDを内部に仕込み、うまいこと配線して電池に繋げるだけです。

私の場合は、当時100円ショップにあったワイヤーで曲がるライトを改造して電気を仕込んでいます。とはいえ、今ではAmazonでボタン電池用の電池ボックスが安価に売られている時代ですので、適当なワイヤーと組み合わせればより軽量かつコンパクトな仕掛けは作成できるかと思います。

ヘルメット側には切り抜きを設けていて、ここからスイッチにアクセスできるようになっています。

点灯するとこのようになります。ワンポイントアクセントとして、おすすめの工程です。

組み立て

全てのパーツの塗装が完了したら、あとは組み立てのみです。この際、ネジを間違えないように注意しましょう。あとはサウンド機能がまだ生きていたら、くれぐれも破壊しないように。

ワンポイントとして、俗に「歯」と呼ばれている箇所の裏に、黒ガーゼ(あるのならメッシュ)を仕込むとより実感的な外見となります。

Result

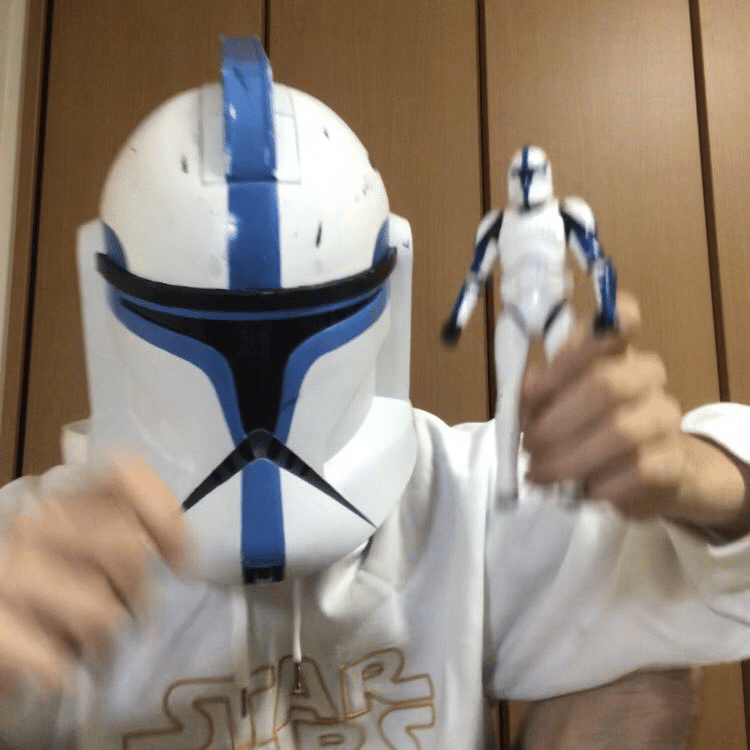

ということで、完成品がこちらになります。

今見るとウェザリングや傷もないので、ピカピカ組だなって感じます。

完成したのは2017年12月14日、最後のジェダイ最速上映に間に合わせたわけです。ちなみに、府中で見ました。

そして、見終わった後に日劇に移動して15日0時回を見たりしています。

その後様々なイベントに被っていったり、たまにネタ写真を投稿していたのは皆さんもご存知のところかと思います。

Conclusion

ここまで、私のクローンヘルメット作成記をお送りしてきました。

ここに書いたことは、基本的には先駆者である海外兄貴たちの投稿を元に、私が日本にあるものでどう作ったかという試行錯誤の記録です。

6年前よりは残存する投稿が減ってしまったものの、今でも「Hasbro Clone Helmet Custom」とかと検索すると、作例がたくさんヒットします。

私の投稿はあくまで参考例の一つと見て、様々な作例を参考にカスタムに挑んでいただければと思います。

また、お決まりの文句ですが、加工は自己責任でお願いします!

それでは、最後に一言・・・

君も、クローントルーパーにならないか!!!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?