照会対応:捜査関係事項照会等への対応は義務!?

本稿のねらい

非常にアンタイムリーではあるが、最近、一般財団法人情報法制研究所(以下「JILIS」という)が制定している「捜査関係事項照会対応ガイドライン」なるものの存在を知った。

また、それについて調査する中で、「透明性レポート」とか "Transparency Report" なるものの存在も知った。これには、捜査機関等政府機関からの情報開示請求への対応方針やその実数などが記載されている。

金融機関、電気通信事業者(携帯電話キャリア等)、SNS等プラットフォーマー(LINE・Twitter・Facebook等)といった、個人や法人を問わず情報を大量に管理・保有している事業者にとって、捜査関係事項照会を始めとした各種公的機関からの照会を受けることが他の事業者に比べて多いことから(金融機関では1社ごとに年間数千件、人件費のみで年間数億円とも〔参考1、参考2〕)、それらへの対応は組織化され、かつ、マニュアル化されているように思われる。

他方で、そのような事業者ではない場合、専門部署やマニュアル等は存在せず、おそらく、公的機関からの照会への対応はその場限りのものになっているように思われる。

しかし、特に個人情報の場合に顕著であるが、回答や報告をしなくてもいいのに回答や報告をしてしまうと、個人情報保護法違反や債務不履行責任又は不法行為責任を問われるリスクもあり、どういう場合に回答や報告を行うのかなど対応方針(マニュアル)を事前に用意しておくことが重要である。

もっといえば、そういった対応方針(マニュアル)の内容につき具体例を交えながら定期的に研修を行うことも重要である。

そうでなくとも、特に捜査機関や税務署等にありがちだが、急に会社や店舗に押しかけてきて、事情も説明せず「●●の情報を出せ」と居座るケースも少なくない。そういう場合に、何らかマニュアル等がないと、対応する従業員は、慣れないことに戸惑い、また捜査機関や税務署というある種の権威に押されて適切な対応を取ることができなくなるおそれが高まる。

そこで、本稿では、捜査関係事項照会を始めとする公的機関からの照会への対応のポイントを示し、マニュアル策定の足がかりとすることをねらいとする。JILISの「捜査関係事項照会対応ガイドライン」も参考にはしつつも、そこには大したことは何も書かれていないため、基本的には筆者の意見である。

基本的な構成としては、次のとおり2部構成である。

公的機関からの照会を受けたときの対応

公的機関からの照会を受けた後の対応

なお、ここではあくまで公的機関からの照会等による任意捜査や任意調査をターゲットにするのであって、令状等による強制捜査や強制調査はスコープ外である。令状等による強制捜査等は、当然に応ずる義務があり、回答や報告を行うかどうかの判断を差し挟む余地がないためである。

ただし、令状等による強制捜査等であっても、その応対の方法は事業者ごとに様々な事情があると思われるため、どのように応対すべきかは、やはりマニュアル化しておくことが有益と考える。

本稿のターゲット

まずは、本稿のターゲットについて簡単に説明を行う。

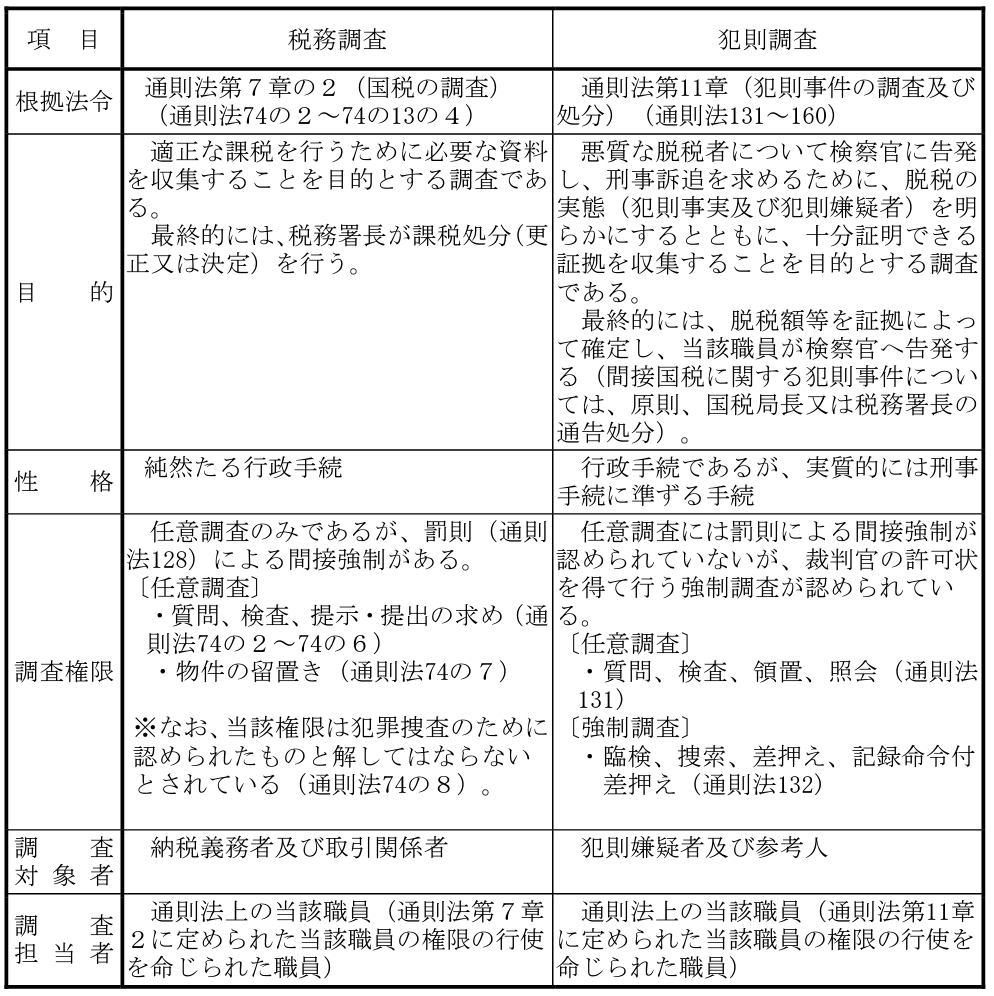

事業者が受ける公的機関からの照会で特に多いのは、捜査機関からの捜査関係事項照会(刑事訴訟法第197条第2項)、税務署等からの質問検査権による調査(国税通則法第74条の2等、国税徴収法第141条)あるいは弁護士会からの23条照会ともいわれる弁護士会照会(弁護士法第23条の2〕)ではないかと思われる。

これらを含む有名どころの公的機関からの照会は次の表のとおりである。

※星マークは、後に令状や命令発付による強制捜査等があることを示す

捜査関係事項照会は、任意捜査としてのみ許容されており、仮に何らかの対応をしなかったとしても、罰則等はなく、それ自体何ら問題ない。

(後述するが、対応をしないことで令状に基づく強制捜査を誘発し、その執行により業務に多大な影響を及ぼすおそれはある)

23条照会ともいわれる弁護士会照会は、照会を受けた事業者が報告義務を負うとされているものの、それに対する罰則はない(なお、本稿では立ち入らないが報告拒否に対して損害賠償請求が認められるかどうかは最高裁判例がなく、両論あり得る)。⇨弁護士会照会については日弁連ウェブサイトを参照

税務調査・財産調査と犯則事件調査の関係は、理解するのが難しいと思われる。つまり、前者は、任意ではありながら、調査に応じないことが犯罪を構成する。これは間接強制ともいわれる。この種の規定はそこかしこに見受けられる(例えば、金融商品取引法第187条第1項第1号〜第3号、同法第198条の6第17号の5〜第17号の7)。

後者は、捜査関係事項照会と同趣旨の規定であり、任意調査としてのみ許容されており、仮に何らかの対応をしなかったとしても、罰則等はなく、それ自体何ら問題ない(令状に基づく強制調査を誘発する可能性があることは同上)。

以上のとおり、基本的には、公的機関からの照会への対応は任意であって、対応する義務がない。(ちなみに、捜査関係事項照会は事業者に「報告義務を負わせるもの」であり「回答を拒否できない」とするおバカな役所もあるが、刑事訴訟法第197条第2項は「捜査については、公務所又は公私の団体(中略)に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とし、捜査機関側に照会を認めるだけであって、照会を受けた事業者がそれに応じなければならない旨はどこにも書かれておらず、またもしそうならそれは強制捜査との境界を曖昧にするものであり立法論としてもおかしく、明らかに理解を誤っている〔警察庁「捜査関係事項照会書の適正な運用について」1−2頁〕)

そこで、以下では、どういう場合に公的機関からの照会への対応を行うべきなのか、特に個人情報保護法や守秘義務等との関係を中心に、そのポイントについて説明する。

公的機関からの照会を受けたときの対応

(1) 初動

公的機関からの照会を受けたとき真っ先に必要なのは次の2点である。

身元確認と書類の真偽の確認

求められていることの確認

1 身元確認と書類の真偽の確認

1点目は基本的なことながら非常に重要で、会社や店舗等に来訪の上、情報開示請求が行われた場合、捜査機関や税務署等の職員になりすましている者ではないか、注意深く確認する必要がある。

そのときに、身分証明書の提示を求めることが重要となる。

(例)

・警察手帳

・徴税職員証票等身分証明書

この点、警察手帳規則では、警察官は常に警察手帳を携帯しなければならないとされ、職務執行に必要であればそれを呈示しなければならないとされているにとどまるが(同第5条、第6条)、国税徴収法では、徴収職員は常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば呈示しなければならないとされている(同第147条第1項)。

そのため、いずれにせよ、警察手帳や身分証明書の呈示を求め、可能な限り、その内容を記録することが必要である。

仮に警察手帳や身分証明書によりなりすましではないことが確認できたとしても、その場で口頭で照会等の内容を聞き、口頭で回答することは避けなければならない。つまり、後述するが、照会等への回答の適法性を判断することに加え、前提として照会等自体の適法性を判断する必要があり、適切な判断のためにも記録化(証拠化)のためにも、改めて捜査関係事項照会書等の書面による照会を行うよう求めなければならない。

次に、対面での情報開示請求ではなく、書面で捜査関係事項照会書等が送付された場合は、形式面では次の3点に注意をして確認する。(税務調査等にて使用されている書式等は見当たらなかったため以下捜査関係事項照会書に焦点を当てているが、大体同じような観点でよい)

契印がされているか

公印はあるか(押印されている公印に不自然な点はないか)

照会警察署の所在地・電話番号は正確か(Webで検索し、返送用封筒が付属している場合にはその封筒の宛先とも照合する)

警察庁「捜査関係事項照会書の適正な運用について」2−3頁参照

2 求められていることの確認

ここが本稿での肝となるが、上記図(捜査関係事項照会書の例)にあるように、照会事項を様々な観点から確認する必要がある(上記図の4参照)。

この観点は次の理由から導いているが、別の観点もあるかもしれない。

<任意捜査・任意調査の限界>

捜査関係事項照会を含む公的機関からの照会は任意捜査や任意調査

このような行政の手続に関しては「比例原則」が妥当する

「比例原則」とは、目的と手段のバランス(権衡)が取れていることを意味し(警察官職務執行法第1条第2項参照)、特に任意捜査(任意処分)に関する判例(最判昭和51年3月16日刑集第30巻2号187頁)では、「状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される」とされている

したがって、仮に捜査の必要性があるとしても、その程度や緊急性の有無(令状取得による強制捜査等では間に合わないのか)等を考慮し、相当な範囲でのみ情報提供を求めることが認められる

裏を返せば、それを逸脱した情報提供は比例原則違反で違法であり、違法な要請に対して回答や報告して情報提供を行うこともまた違法となる

警察官職務執行法

第1条

2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

<確認する観点の論拠>

特に個人情報や個人データを捜査機関等に開示することについては、目的外利用(個人情報保護法第18条第第1項)や第三者提供の制限(同法第27条第1項)の問題がある

この点、「法令に基づく場合」の目的外利用や第三者提供については、例外的に本人の同意を得ずに行うことができるとされており(同法第18条第3項第1号、第27条第1項第1号)、捜査関係事項照会を含む公的機関からの照会に対して個人情報や個人データを開示することは、この「法令に基づく場合」に該当するとされている(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」37頁、70−71頁、同「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」Q1-63〔17−18頁〕)

他方で、上記「法令に基づく場合」に該当するからといって直ちに捜査機関等に個人情報や個人データを提供しなければならないわけではなく、提供すること自体は義務付けられていない場合は、その法令の趣旨に照らし「提供の必要性と合理性が認められることを確認した上で対応することが、個人情報保護法の趣旨に沿う」とされている(個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」Q7-14〔45頁〕)

同様に、「本人等の権利利益を不当に侵害することのないよう提供等に応じるのは、令状や照会書等で特定された部分に限定する等提供の趣旨に即して必要最小限の範囲とすべきであり、一般的網羅的な提供は適当ではない 」ともされている(総務省「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン解説(令和5年5月18日版)」99頁)

したがって、①比例原則違反で違法な捜査関係事項照会等への回答や報告や②捜査関係事項照会自体は適法でも、必要性や合理性を欠き相当ではない回答や報告に伴う個人情報や個人データの提供は、個人情報保護法にいう「法令に基づく場合」に該当せず、捜査機関等への回答や報告による個人情報や個人データの提供は違法となる(JILIS「捜査関係事項照会対応ガイドライン」3.2〜4.1.1〔3−4頁〕も同旨)

なお、少なくとも捜査関係事項照会においては、事業者に対し「事実」の「報告」を求める性質であることから、事業者側で把握しておらず新たに特別な調査が必要となる事項や専門的知識に基づく判断が必要となる事項は回答の対象とならず、また帳簿や書籍等の現物の提出を求めることはできない(警察庁「捜査関係事項照会書の適正な運用について」2頁)

以上より、そもそも捜査関係事項照会等の公的機関からの照会が適法なのかどうかを事業者側で判断することが必要となり、照会と回答の必要性・相当性の吟味のため、何を求められているのか十分に確認することが重要となる。

必要に応じて、照会書等に記載のある担当者連絡先に連絡の上、被疑事実の詳細や現時点での捜査の進行など、照会等への回答に必要な情報を得ることも必要となる。(本来事業者の側でここまでする必要はないが)

(2)照会等に対して回答・報告を行うかどうかの基本方針

この点、いくつかの企業において、「透明性レポート」や"Transparency Report" を公表しており、その一部において、「令状主義」を掲げている。

つまり、捜査関係事項照会等の公的機関からの照会では基本的に回答や報告をせず、令状による強制捜査や強制調査に限り、情報を提供するという方針を掲げている企業が一部見受けられる。

この方針(「令状主義」)はむしろ法の趣旨に沿うものではあるが、令状に基づく強制捜査・強制調査による「業務妨害」(レピュテーションへの影響も含む)についても十分検討する必要がある。

捜査照会を受けた企業などが回答を拒否しても罰則はないが、現実には数日~2週間程度で関連する資料のコピーを添付する形で任意に回答が返ってくる場合が多い。

犯罪捜査という公的な目的によるものである上、断っても令状で事務所を捜索され、差押えをされるばかりか、その対応に社員が割かれ、事務もストップさせられるのが関の山だからだ。

もちろん、中には令状がないと協力できないという企業もあるが、捜査当局からすれば情報入手の必要性や協力拒否の状況を記した捜査報告書を作成し、裁判所に令状を請求すればいいだけだし、身柄を拘束する逮捕などと比べると、裁判官もごくアッサリと令状を発付してくれるから、これで強制的に捜索や差し押さえを行えば済む。

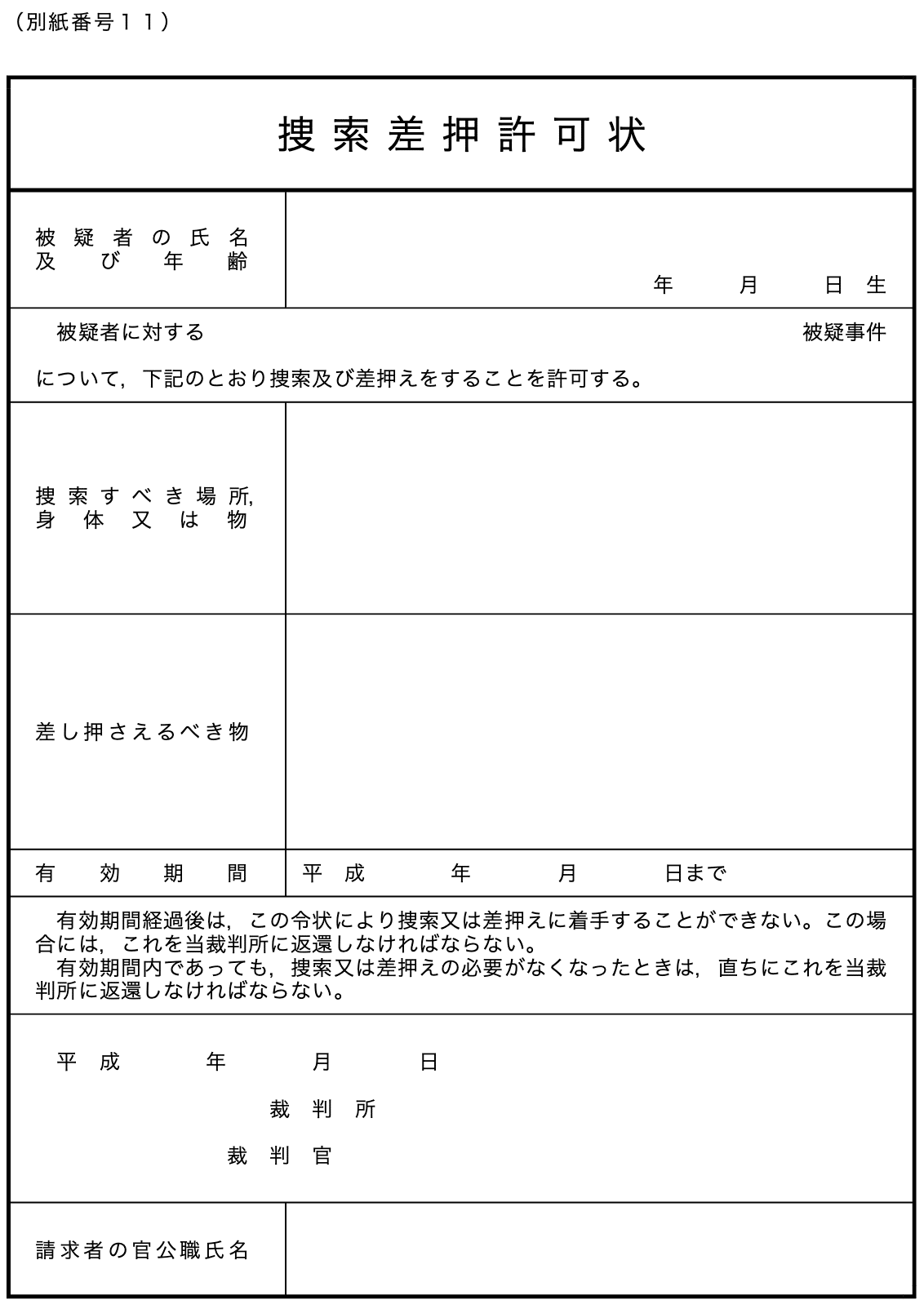

上記「令状主義」を掲げる会社がどのように「業務妨害」に対応しているのか不明だが、この「令状主義」をセレモニー的に捉える方法としては、差押許可状や記録命令付差押許可状のみの発付を受ける、つまり捜索許可状を含まない形での令状発付を受けてもらうことが考えられる。

「業務妨害」を受ける主たる原因は、捜索への対応と捜索を受けることの周囲への悪影響であり、必要な情報(文書やデータ等)を捜査機関等に持って行かれることではない。

そうすると、次のように、あたかも「談合」的に、差押許可状の発付を受けることでいいのではないだろうか。捜査関係事項照会等の照会を受ける際に、こういうやり取りが可能かどうか話し合ってみる必要があろう。

捜:「◯◯の情報が欲しい」

事:「令状がないと出せません」

捜:「◯◯を差し押さえるべき物とする差押許可状を請求する」

事:「わかりました」「▢▢に準備しておきます」

(3) 照会等に対して回答・報告を行うかどうかの判断

これを判断するためには、被疑事実と照会等がなされた時点での捜査状況を知ることが何より重要となる。

他方で、担当者に個別に連絡すればある程度は答えてくれる可能性もあるが、概ね秘匿されてしまう。

個人情報保護法以前の時代との大きな違いとして、照会先が「なぜ必要なのか」といったことを事細かに尋ねてくる機会が増えたし、電話だけでは駄目で、照会文書を求める企業がほとんどになった。

提供する情報の中身によっては、令状まで要求する企業も増えた。

情報提供に伴う民事的な責任を回避するため、そうした対応をすべしといったマニュアルを企業側が作成し、担当者もそのマニュアルに従って回答するようになってきたからだ。

とはいえ、捜査に支障が生ずるので、何か聞かれても、捜査当局としては「捜査中だから答えられない」としか返答できないのが基本だ。

せいぜい金融機関などに限り、犯罪収益ではないかと疑われる取引であれば金融庁に報告する義務が生じるので、「暴力団関係とか、振り込め詐欺とか、そういったたぐいの事件ではないですよ」といったことを教える程度だ。

そのため、被疑事実や罪名はある程度把握できるが、捜査状況は不明という場合も少なくない。

その場合に、被疑事実や罪名のみを頼りに、必要最低限の情報なのかどうかを判断する必要があるが、専門家ではない事業者やその担当者にとって酷である。(そもそも回答は義務ではなく任意であり判断しようとしなくていいのに…)

そこで、筆者としては、下図のとおり、次の観点で確認をすれば、概ね必要最低限といえるのではないかと考えている。

そもそも何の件か ⇨ «大前提» 被疑事実を知る

求められている情報が広範に過ぎないか(例:顧客リストの提供等)

求められている情報が特定されているか(例:人、時刻、場所等により特定されているか)

無関係な第三者の情報が含まれていないか

センシティブな情報が含まれていないか

帳簿やデータそのものの提供を求められていないか

具体的には次のような検討となる。(あくまで一例)

・氏名住所連絡先等のアカウント情報

⇨ 誰のものか?

顧客リスト?なぜ必要か?

・防犯カメラ映像

⇨ いつの映像か?どこのカメラの映像か?

なぜ必要か?映像データそのものを求められていないか?

・利用履歴等

⇨ いつの履歴か?どこの店舗での履歴か?

なぜ必要か?

また、必要性の基準は、情報の機微性にも左右される。

個人情報保護法が適用される個人情報・個人データはもちろん、それ以上に重く保護されるべき情報もある。

例えば、次の3つが挙げられる。

①「通信の秘密」として保護される情報

通信履歴・発信者情報・位置情報については本人同意のほか令状に従う場合にのみ提供可能とされている(総務省「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン解説(令和5年5月18日版)」201頁、204頁、206頁〕)。ただし、この情報は電気通信事業者にのみ関係がある。

②契約又は商慣習等に基づき事業者に守秘義務が課される情報

銀行の預金者に対する守秘義務につき最決平成19年12月11日民集第61巻9号3364頁参照。NDA等により特に守秘義務を約した場合には金融機関以外にも関係のある情報だが、一般の事業会社には関係がないと思われる。

③センシティブ情報やそれを推知させる情報(推知情報)

図書館の利用履歴等については、公益社団法人日本図書館協会「図書館の自由に関する宣言」第3によれば、令状を確認しなければ読書事実を外部に提供しないとされており、また国立国会図書館によれば、これまで令状なしの利用履歴の提供に応じたことはなく、今後も同様とのこと(第197回国会 衆議院法務委員会第10号(平成31年1月23日)田中国立国会図書館参事発言(No.92))。

また、CCC社が提供するTポイントサービスでは2019年1月の時点ではポイント履歴を令状なく捜査関係事項照会により捜査機関に提供していたが(日本経済新聞)、2019年8月以降「令状主義」を原則としているとのこと(CCC社「透明性レポート」)。

購買履歴や利用履歴といった各種ユーザーの履歴情報は一般の事業会社にも関係があると思われる。そのため、照会等によりセンシティブ情報を要求されていないかどうかはチェックすべきポイントとなる。

公的機関からの照会を受けた後の対応

(1)みだりに漏らさない要請 vs 本人通知の必要

◉問題の背景

例えば、捜査関係事項照会に関しては、次のような定めがあることから、「みだりに、本照会に関する事項を漏らさないよう、同条(筆者注:刑事訴訟法第197条)第5項によって求めます」という一文がほぼ例外なく捜査関係事項照会書に印字されている。

刑事訴訟法

第197条

5 第2項又は第3項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

この刑事訴訟法第197条第5項の規定からもわかるように、この保秘条項は、捜査関係事項照会(同条第2項)に限らず、保全要請(同条第3項)に関しても適用される。

刑事訴訟法

第197条

3 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

この点、国税通則法においては刑事訴訟法第197条第3項・第5項と同じルールが置かれているが、この保秘条項はあくまで保全要請に対してのみ適用され、調査関係事項照会(国税通則法第131条第2項)には適用がない。

(なお、地方税法第22条の6も同旨)

国税通則法

(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

第134条 当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

(中略)

3 第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

また、国税徴収法に保秘条項はなく、他の法令でも保全要請に対しては国税通則法や地方税法同様に保秘条項があるが、照会に対して保秘条項があるのは捜査関係事項照会のみではないかと思われる。

かくして、少なくとも、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会を受けた事業者は、同時に「口止め」も要請されることになる。

他方で、事業者としては、利用者(ユーザー)との継続的な取引関係を背景として、利用者に関する情報を適切に管理保管する契約上、商慣習上あるいは信義則上の義務があることが多く、それに付随して、もし利用者の情報を第三者に開示又は提供する場合には、利用者に事前又は事後に通知する義務があることもあり得る。

このように、事業者としては、刑事訴訟法に基づく「口止め」要請と、利用者に対する通知義務との狭間において相克状態が生じることになる。

◉どう考えるか

基本的に、そもそも誰の情報なのか、という点に思いが至れば、どちらを優先させるべきかは一目瞭然である。日本企業は、えてしてサービスにおいて取得した情報は事業者のものであると勘違いしがちであるが、GDPRを引くまでもなく、利用者やユーザーの情報である。

これらの記録された大量の情報は全てあなたの私的情報であり、言うまでもなくそれは本来あなたのものであって、他人があなたに無断で自由に収集・利用してよいものではない。

法令上、照会を受けた事業者に対し、照会対象者にその旨を通知することを禁ずるものがあれば別段、そのような法令はない。なお、刑事訴訟法第197条第5項などの保秘条項は、あくまで捜査機関等が事業者に対して「口止め」を求めることができるだけであり、事業者がそれに従う義務はない。

したがって、照会を受けた事業者としては、利用者に通知する義務の存否について十分検討の上、事前又は事後に通知することが本来望まれる。

以下、原則として利用者への通知を行うというポリシーを掲げる企業を紹介する。

① LINEの例

捜査機関への開示にあたりユーザーに通知するのか

適用される法律により禁止されている場合や、事案を鑑みて通知が適切でない場合(例:犯罪や自殺などの予告)、その他合理的に通知が不適切と判断できる場合を除き、当社はユーザーに通知します。

② X(旧Twitter)の例

アカウント情報開示請求はユーザーに通知されるか

アカウント情報開示請求はユーザーに通知されます。透明性と適正手続きを確保するため、Twitterのポリシーにおいては、合衆国法典第18編2705条(b)項に基づく命令などにより禁じられていない限り、TwitterアカウントまたはPeriscopeアカウントへの情報開示請求があったことを、可能な限り早く(アカウント情報の開示前または開示後)当該利用者に通知し、その請求の内容をすべて伝えます。当該ユーザーへの通知を避けたい場合は、非開示規定として、Twitterから当該ユーザーへの通知を差し止める期間(90日間など)を指定してください。生命の危機が迫っている緊急事態、児童の性的搾取に関する事件、テロ行為など、緊急性が高い状況や通知が逆効果を招くような状況では、例外としてユーザー通知ポリシーは適用されません。

③ Googleの例

情報リクエストについてのユーザーへの通知

政府機関からリクエストを受け取った場合、Google は情報を開示する前にユーザー アカウントにメールを送信します。組織が管理するアカウントの場合はアカウント管理者に通知します。

リクエストの条項によって法的に禁止されている場合は通知しません。法令または裁判所命令に基づく禁止期間を経過した場合など、法的な禁止措置が解除された後に通知を行います。

アカウントが無効または不正使用されている場合は通知しないことがあります。また、緊急時も通知しないことがあります(たとえば、子どもの安全や誰かの生命が脅かされている場合など)。その場合は、緊急事態が終了したことがわかった時点で通知します。

④ Dropboxの例

情報の開示要請を受けたら対象ユーザーに通知する

Dropbox では政府によるユーザー情報の要請の際にはそのユーザーに知らせるべきと考えており、Dropbox は通知を許可するよう実際に裁判所に求めてきました。しかし、政府の要請には頻繁に裁判所が許可した秘密保持命令が含まれているため、Dropbox が対象ユーザーに通知を送ることが禁止されています。このように秘密保持命令を受領した場合、Dropbox ではその命令の有効期限が切れた時点で対象ユーザーにお知らせしています。(中略)Dropbox のようなサービスは常に対象ユーザーに通知を提供することが許可されるべきだと考えています。また、この重要な目標に向けて、今後も積極的に権利を主張していきます。

(2)保有個人データとして照会を受けた旨を開示しない

個人情報保護法上、「保有個人データ」とは、次のものをいう。

個人情報保護法

第16条

4 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。

これを受けて、個人情報保護法施行令において、次のものが保有個人データから除外されている。

(保有個人データから除外されるもの)

第5条 法第16条第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

二 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

三 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

四 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

個人情報保護法施行令第5条第4号の具体例は次のとおり。

事例1)警察から捜査関係事項照会等がなされることにより初めて取得した個人データ

事例2)警察から契約者情報等について捜査関係事項照会等を受けた事業者が、その対応の過程で作成した照会受理簿・回答発信簿、照会対象者リスト等の個人データ(※なお、当該契約者情報自体は「保有個人データ」に該当する。)

個人情報保護法上、保有個人データに関しては、本人からの開示請求の対象となるが(同法第33条)、上記のように捜査関係事項照会等を受けたことやその対応の過程で作成した各種データは保有個人データから除外される結果、本人からの開示請求を受けても応じる必要がない。

とはいえ、本人からの開示請求を受けても応じる必要がないだけであり、法令上許容される限りにおいて、事業者の判断で保有個人データ以外のデータを本人に開示することは可能である。

この点、捜査関係事項照会等を受けたことなどのデータが保有個人データから除外される趣旨(捜査等への支障)に照らせば、そのデータを本人に通知等することは望ましくなく、控えるべきという向きもあろう(だいぶ古いが次の大阪府警のウェブサイト参照)。

他方で、「犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがある」というときの「おそれ」を抽象的に捉えすぎる必要はなく、例えば、事業者が管理保管するデータは、本人に通知したところで罪証隠滅のおそれがないわけであり、通知することにより犯罪を助長するなど事案に鑑み不適切と思われる事情がなければ、問題ないと考える。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?