「夏目漱石と肩こり」の背景を追う~生物心理社会的モデルからひも解く痛みと文化~

皆さんは肩こりを感じたことがありますか?

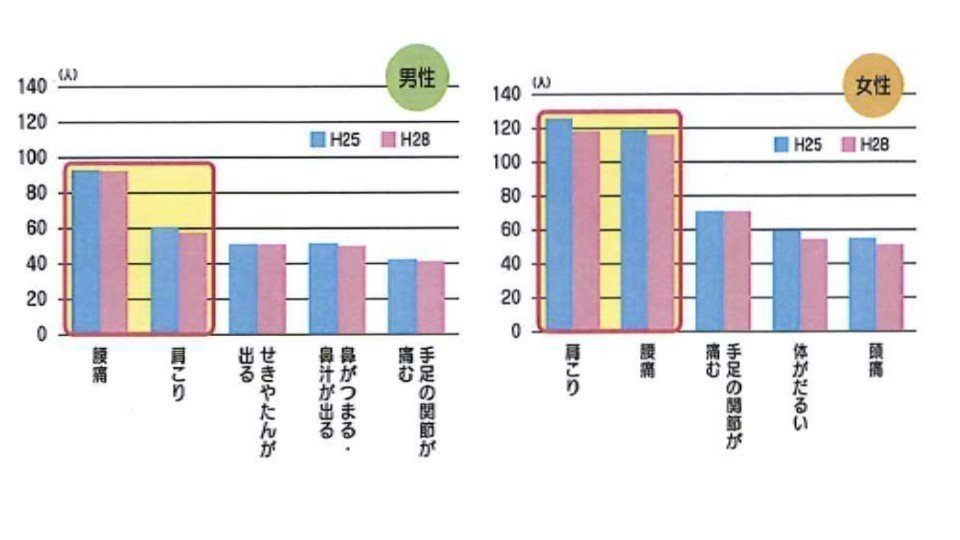

肩こりで困っている日本人は非常に多いと思います。下の図は平成28年度の国民生活基礎調査の自覚症状の状況の統計です。肩こりは性別関係なく、腰痛とともにランキングの1・2フィニッシュを独占し続けている国民病なのです。

そんな肩こり、実は日本人だけの独自の表現です。諸外国では、肩がこるとは言わず、

・「stiff neck」

・「tight shoulders」

など、肩だけでなく体の硬さや張り表現するのに使われる、stiffやtightが主流です。

そして日本に肩こりという言葉が広まったのは、なんと意外にも明治の文豪・夏目漱石によるものが大きいという説があります。なぜ漱石と肩こりが結びつくに至ったのか。それには、痛みに関わる重要な概念「生物心理社会的モデル」を理解すると、痛みの背景にある文化も理解できます。

肩こりのひとつの例に、本日は慢性的な痛みのスペシャリストで理学療法士の国家資格を持つ私がその背景に迫ってみたいと思います。

漱石と肩こり

夏目漱石と肩こりの関係について調べてみました。

ウィキペディアの「肩こり」にはこんな記載がありました。

『門』(1910年新聞掲載)の以下の箇所が初出とされる。

「もう少し後の方」と御米が訴えるように云った。宗助の手が御米の思う所へ落ちつくまでには、二度も三度もそこここと位置を易えなければならなかった。指で圧してみると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石のように凝っていた。御米は男の力いっぱいにそれを抑えてくれと頼んだ。

この頃新聞連載の小説が人々にどのような影響があったかわかりませんが、大正時代には「肩が張る症状」を「肩こり」と説明して通じる時代だったようです。

またこんな記載もありました。

『さらに、それ以前はいわゆる肩こりの症状を特に指す用語は日本語になく』なる説は、『門』以前にも樋口一葉が「肩が張る」と言う表現を用いており、そもそも、1686年には、当時の医学書『病名彙解』において「痃癖」として紹介されており、その俗語が「うちかた」であるとの記述があって、妥当とはいえない。従って、「肩こり」と言う言葉が生まれたゆえ、その症状を自覚するようになったと言説は、正確性を欠く。

私も思い込んでいたのですが、『夏目漱石が肩こりという言葉を小説で発表したために、日本人が肩こり症状に気づき病気として広まった』という話があります。

これに関しては他の文学作品や、江戸時代の医学書の例を見れば都市伝説であることがわかります。ずっと座って執筆していたであろう夏目漱石の姿と作品が、新聞を読んだ人々に広まり夏目漱石が肩こりを創作したと思わせたのでしょうか。

その一方「事実は小説より奇なり」とはよく言ったもので、実際に漱石が苦しんだ持病は胃潰瘍とノイローゼ。特に胃潰瘍はひどく臨死体験をするほど何度も吐血し、一つの境地である「則天去私」にたどり着いたといわれています。

漱石と肩こりの関係は当時のメディアが作った虚像だったと結論付けます。

痛みの表現と文化

肩こりは日本人の誰もが知っている病気ですが、日本人には全くなじみのない症状が世界には存在します。

フランスの「重い足」です。

日本に肩こり治療の整体院やマッサージ店が多く存在するのと同じように、フランスでは「重い足」を治すための民間療法が多く存在しているそうです。

日本人でも足がむくんだり、張っていると感じる人はいるけれども「重い足いになってしまった」と表現する人はいません。

さらに、「ずっと座っていると腰が痛い」「庭仕事をやっていると腰が痛い」というような「慢性的な腰痛」はアフリカの原住民にとってはもはや何を意味しているのか分からないそうです。

彼らにとっては、木から落ちて腰を強くぶつけたときくらいしか腰痛を感じないからです。

このように人間にとっての症状は同じようなもので、国や地域各地の文化と関わり醸成され、独特な表現や言葉として形成されるようです。

痛みの生物心理社会的モデル

肩こりや腰痛を含めた「痛み」。なんだか複雑です。とても難しいけれど、重要なキーワードを知ることで理解が一気に広がります。

それが「生物心理社会的モデル」です。

エンゲルという心療内科の医師が考えた、治りにくい症状対するコンセプトを図にしたものです。痛みや症状が体の原因だけでなく、心理的な原因やその人を取り巻く社会環境が影響することを表しています。

特に慢性的な病気は原因を一つに絞らずいろいろなものに影響されるということを示しています。

例えば、

・電車に乗っていておなかが痛くなり、すごくつらい思いをした。それ以来電車に祈るとおなかが痛くなる。

・ある地域だけでしか確認できない症状は、その地域の歴史・風習と深い関係があった。

などなど。

肩こりは人々の苦しみと文化が結びついた結晶

肩こりになってしまうととてもつらいです。でもこのように、文化的背景を理解するととても興味深いと思いませんか?

治りにくい症状に対する人々のすがるような思いが、小説などの文化と結びついた過程は苦しさを癒す一つの形なのかもしれない、私はそう思いました。

今後も、文化と痛みについて調べていきたいと思いました。

サポートはこちらで受け付けております。 頂戴した分はNPO法人の運営に役立てます!