本の記憶。鴨長明『方丈記』

2008年6月15日の朝日新聞、「天声人語」である。三年後に日本を見舞う大震災を予言したようなコラムなのだが、この文章の冒頭に鴨長明が六月に死んだとある。話が八百年前にワープしてしまうのだが、読書にまつわる記憶を書くのであれば、『方丈記』のことも書かねばと思っていた。 『方丈記』は高校時代に、オレが初めて読んだ古典文学の作品である。

この作品の冒頭、書き出しの文章はあまりにも有名。

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。世の中にある人と栖(すみか)と、又かくのごとし。

中世の日本人の無常観と歴史意識をすぐれて連想させる文章である。

短いから、すぐ読めた。

これが『沈黙図書館』(わたしのプライベート図書館=蔵書)にある『方丈記』、新潮社版の日本文学全集や岩波の国文学全集でも持っている。 まず、鴨さんが住んでいた方丈がどこにあるかというと、京都郊外の宇治。

ここを訪ねたのは2017年の2月、出張で神戸に別件取材に行った帰りのことである。じつは、オレは色々あって、京都の町には相当くわしい。 京都は町中よりも郊外の山のなかにいろいろな面白いモノが残っている。

滋賀県に近い県境の町。いまは京都の郊外の住宅地になっているところの山のなか。近くに浄土真宗の親鸞聖人が生まれたお寺がある。 この場所を案内してくれたのは、元ワコールで、いまは茉莉花社(オレの会社)の京都支局(幻の支局)の支局長(ウソコの支局長)をやってもらっている近藤さん。たぶん近藤勇の子孫だと思うが、本人は否定していて「イヤ、ボクは平安貴族の藤原氏直系のシティ・ボーイです」といっている。

この日野誕生院から100メートルばかり離れたところに中臣鎌足造営と伝わる萱尾神社がある。ここにこういう重大な石灯籠が建っている。

右の写真、なんでもなく見えるが、下の部分に彫り込まれているのは江戸時代の邪宗門、切支丹バテレンの信奉するマリア様。「この石像の話はどの本にも載っていないんです」と近藤さん。とんでもないところに切支丹バテレンのマリア様の石像がこっそり奉られていたのにビックリしたあと、山道を登る。

どうしてこんな山奥で暮らす気になったんだろう、よほど現実に絶望したんだなと考えながら、トボトボと山道を登っていって、やっと到着。昔は山登りが趣味だったのだが、今はちょっと山道を歩いただけでヘロヘロになる。

やっと、鴨長明の家があったところに到着。

ガスも水道も電気もないところでした。こんなところで毎日何を考えながら暮らしていたのか。それは『方丈記』を読めばわかる。石碑に手をかけている怪しいおじいさんが沈黙主義者のユキトンこと、シオザワ。

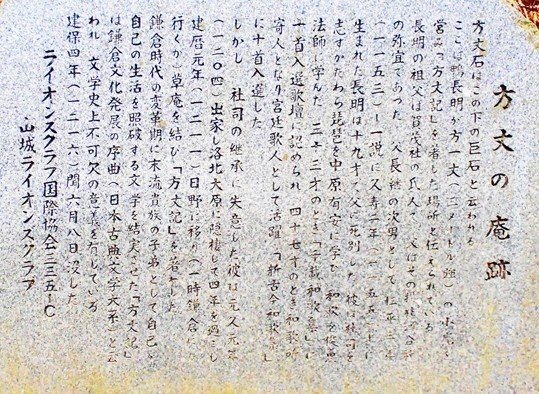

石碑にはこんな文章が。

方丈の庵跡 方丈石はこの下の巨石と云われる。ここは鴨長明が方一丈(二メートル四方)の小庵を営み「方丈記」を著した場所と伝えられている。長明の祖父は賀茂社の氏人で、父は賀茂御祖神社の神事を統率する祢宜であった。父長継の次男として仁安二年(一一五三)、一説に久寿二年(一一五五年)に生まれた長明は十九歳で父に死別した。彼は○司を志すかたわら、琵琶を中原有安に学び、和歌を俊惠法師に学んだ。三十三歳のとき、「千載和歌集」に一首入選、花壇に認められ、四十七歳のとき、和歌守人となり宮廷歌人として活躍。「新古今和歌集」に十首入選した。しかし、社司の継承に失意した彼は元久元年(一二〇四年)出家し、洛北大原に隠棲して四年を過ごし、建暦元年(一二一一年)日野に移り、(一時鎌倉に行くが)草庵を結び、「方丈記」を著した。鎌倉時代の変革期に末流貴族の子弟として自己と自己の生活を照破する文学を結実させた「方丈記」は鎌倉文化発展の序曲と云われ、文学史上不可欠の意義を有している。建保四年(一二一六)閏六月八日没した。

あらためて今朝、石碑の碑文を読んで驚いた。碑文に没年805年前の六月八日とある。偶然こうなったのだが、思えば今日は六月八日だった(原稿は六月八日に書いている)。ただし石碑の六月八日は閏年勘定でいまの暦で云うと七月二十六日にあたるらしい。それでも、これもたぶんシンクロニシティの数に入れていいのではないか。ちなみにオレのオフクロも六月生まれ。ウソコ京都支局長の近藤さんも六月生まれだという。お誕生日、おめでとう。

『方丈記』は『徒然草』、『枕草子』と並ぶ、日本古典文学の三大随筆のひとつにかぞえられる随筆だが、中身をよく読むと相当にノンフィクション小説で、京都の町で路傍に餓死する人とか、災難に追われる人々の姿を克明に取材、記録している。

宇治木幡のこの地から琵琶湖に行くのも、京都の町までもかなりの距離があるのだが、鴨さんはどこへでも歩いて出かけたらしい。こういう、歴史のなかに昂然としてある記録意識には頭が下がる。オレも八百年経っても読んでもらえるような、すごい文章を書きたいなと思うのだが、どうしたらいいか分からない。

わずかな距離の山歩きだったのだが、それでも、三、四キロ、山の険路を歩いたろうか。急にこういうことをしたので、右足の親指の爪が内出血していた。往年の健脚も年を取って台無しである。むかしは、南アルプスの芦安村から広河原まで、たしか往復32キロくらいあると思うが、夜明けから歩き始めて日帰りで平気な顔をして歩き通したのに。

それにしても、あんな山のなかに庵を作って、トイレとかお風呂とかどうなっていたのだろうか。生活の想像ができず、そういうことを考えた。現実のあの場所のことを思うと、頭が痛くなってくる。人間、よほどの深い絶望がなければあんなところには住めない。

歴史は現代では想像出来ないような苛酷な現実を人間に生きさせたと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?