【追悼】デイヴィッド・サンボーンの歌伴名演10選

去る5月12日、日本でも人気の高いサックス奏者、デイヴィッド・サンボーンが亡くなった。78歳だった。最近も「サンボーン・セッションズ」というYouTubeチャンネルでゲストとの共演を発信していたし、コンサートの予定も入っていた。なので、私自身は寝耳に水という感じだったのだが、実はここ数年来、前立腺癌と戦っていたという。彼のFacebookページをフォローしながら見落としていたのだが、この5月4日の投稿では、「歩くのも困難なくらいの痛みが脊椎にあるため、5月に予定されていたコンサートはキャンセルしなければなりません」と自らの言葉で語っていた。それから10日も経たないうちの訃報だった。

近年のサンボーンの活動については、そんなに熱心に追いかけていたわけではなかった。ただ、ファン歴はそれなりに長く、彼には一定の思い入れがある。手持ちのLPの枚数がまだ十指に満たなかった中学3年の頃に買ったアルバムの1枚が、デイヴィッド・サンボーンの『Hideaway』(1980年)だった。中学生の小遣いで新譜1枚を買うのはなかなか大きな買い物だ。期末試験を頑張ったら自分へのご褒美に欲しいアルバムを1枚買う─そんなことをモチベーションに買ったレコードの1枚が『Hideaway』だった。

中学2年の頃から、いわゆるウェストコーストロックに目覚め始めていた私だが、当時、周りにはフュージョンを聞いている友人たちも何人かいた。私も、ナベサダやネイティブサン、スパイロジャイラなど、サックス主体のものを中心に主にエアチェックでフュージョンを聞いていたが、そんな中で注目したのが、デイヴィッド・サンボーンとトム・スコットだった。当時何枚か買い始めていたウェストコースト・ロックのアルバムで彼らの音を聞いたり、名前をよく見かけていたからだ。ちょうどタイミングよくサンボーンのアルバム『Hideaway』が発表され、最初はNHK FMでやっていた「クロスオーバー・イレブン」で掛かっていた数曲をカセットに録音したのだが、それがかなり琴線に触れた。今にして思えば、サンボーンのサックスの喩えとしてよく言われる「歌うような」音色に、ヴォーカルに近い親しみやすさと感情の発露を感じたのだろう。

サンボーンは、一般には「ジャズ/フュージョン・サックス奏者」と言われている(「フュージョン」という言葉は、80年代後半以降、特にアメリカではほぼ死語になり、今では「スムーズジャズ」と呼ばれることの方が多い)。しかし、彼のサックスの音は、他の「ジャズ/フュージョン」のサックス奏者とは一線を画していた。あまりジャズっぽくはなく、私などは彼のことを「ブルーアイドソウル・サックス奏者」と呼びたいくらいだ。そのことは、彼の実質的キャリアがザ・バターフィールド・ブルース・バンドのホーンセクションの一員として始まっていることからも伺い知れるし、10代半ばの頃にアルバート・キングやリトル・ミルトンといった黒人ブルースマンと共演していたという経緯からも明らかだ。しかも、彼が最初にして最大の影響を受けたサックス奏者は、レイ・チャールズ楽団にいたハンク・クロフォードというメンフィス出身のアルトサックス奏者だったという。

表面(左)右端のサングラス姿がデイヴィッド・サンボーン。その左はバジー・フェイトン(gu.)中央がポール・バターフィールド(Vo., harmonica)

かつて(80年代半ばくらい)、ザ・スクェア(当時)のサックス奏者・伊東たけしが何かのラジオ番組で「こんなふうに吹くとサンボーンみたいな音になるんですよ」と語って、実演してみせたことがあった。その「こんなふう」がどんなふうだったかは具体的に覚えていないが、サンボーンの音色の特徴は、音声学で言うところの「破裂音」のような喩え方ができるのではないだろうか。私はサックスの吹き方については全くの素人だが、感覚的には、瞬間的にリードに強く息を吹きかけて音を割れさせるような、そんな音に聞こえる。それは、「スムーズジャズ」という言葉のイメージとは全く正反対の、力強い、言ってみれば、R&B的な音だった。(81年のカーリー・サイモンのジャズアルバム『Torch』での彼のソロはあまり印象に残らなかったし、1995年に出たサンボーン自身のポピュラースタンダード集『Pearls』でのジャズっぽい演奏も無難にまとまりすぎている印象だった)

71年のバターフィールド・ブルース・バンド解散後、サンボーンは72年頃からセッションミュージシャンとして頭角を現すようになっていく。最初の頃の客演で有名なのは、スティーヴィー・ワンダーの名盤『Talking Book』(1972年)での「Tuesday Heartbreak」だが、今聞くと、サックスの音がやや抑えめにミキシングされているせいか、まだ若干恐る恐るという感じがしないでもない。

この後、サンボーンは73〜4年頃にギル・エヴァンスのオーケストラに迎え入れられるが、そこでよりジャズ的なものを改めて吸収したのではないだろうか。そうして、75年にアルバム『Taking Off』でリーダーアルバム・デビューを果たす。「離陸」を意味するタイトルのこのアルバムは、彼のソロとしてのまさに飛び立ちを宣言するかのようなファンキーな音色で幕を開ける。

スティーヴ・カーンやバジー・フェイトン、ウィル・リー、クリス・パーカー、ドン・グロルニックらを迎えたここでの彼の音は、さながらアヴェレイジ・ホワイド・バンドのようであり、私が彼のことを「ブルーアイドソウル・サックス奏者」と呼びたくなる理由の最たる例になっている。

このソロデビューと同じ頃から、スタジオミュージシャンとしての客演も一気に増えてくる。当初こそ、ブレッカーブラザーズやスティーヴ・カーン、ジョー・ベックといった、謂わば同じ穴のムジナと言える人たちとのセッションワーク的な客演が多かったが、やがて、ロックやシンガーソングライター系アーティストの作品への一発ソロ的な参加が目立ってくる。しかも、それらの作品での一聴してそれとわかる彼のサックスは、その曲の魅力を高める大きな要因になっていた。その「必殺仕事人」とでも言えるような客演は、70年代半ば〜80年代半ばにかけてアメリカのポピュラー音楽プロダクションのひとつのトレンドになったと言っても過言ではないだろう。アルトサックスという楽器の特性(音域)もあるだろうが、彼のサックスほど、歌ったり、泣いたりするソロを吹く人は、他にはあまりいなかったのではないだろうか。

時にそれらの歌伴ソロは、サンボーン自身が主旋律を吹く、自身のアルバムの曲を凌ぐ魅力を放っていた。例えば、リーダーアルバムではないが、サンボーンは、ヴィブランホン奏者・マイク・マイニエリの77年のアルバム『Love Play』でホール&オーツの「サラ・スマイル」のインストゥルメンタル・カバーで主旋律を吹いている。まさにブルーアイドソウルを代表する、しかも「泣き」の1曲のはずなのだが、サックスだけだと「場末のナイトクラブ」っぽいというか、少し物足りなさを感じてしまう。サンボーンのサックスの音色は、ヴォーカルとの相乗効果でより高まると言うべきだろうか。彼のサックスは、時にヴォーカルとのデュエットのようですらあった。

今回は、そんなサンボーンの歌伴ソロから、あくまで個人的な嗜好ではあるが、印象的な10曲を選んでみた。(10曲は年代順、できるだけバラエティを出すために、ひとりのアーティストからは1曲という縛りを設けた)

01. James Taylor "How Sweet It Is (To Be Loved by You)" (1975年)

ジェイムス・テイラーのコンサートのクライマックスで演奏されることが定番のマーヴィン・ゲイのカバー(ホランド=ドジャ=ホランド作)。サンボーンのシンガー作品への客演の中では比較的初期のものだが、この曲の中ほど(2:05あたり)のソロでは既に圧倒的な存在感を放っている。さらに後半では、カーリー・サイモンも入ったコーラスとのコール&レスポンスのような形で曲を盛り上げていく。この曲が収められているアルバム『Gorilla』では、ソウルフルなバラード作品「You Make It Easy」でのヴォーカルとの絡みも捨てがたいが、より知られているヒット曲(全米5位)ということでこちらを選んだ。『Gorilla』のアルバムクレジットには、なぜかこの曲にだけサンボーンの名前がない(76年に出た『Greatest Hits』ではクレジットされている)

02. Michael Franks "Don't Be Blue" (1977年)

全てのシンガーの中で、デイヴィッド・サンボーンの音色と最も相性が良いと思えるのが、マイケル・フランクス。自身の音楽の根底にマイナー調のブルースがありつつも、それが直接には表に出ず、ブラジル音楽やジャズと渾然一体となっている点は、サンボーンの音楽性との共通項が感じられる。この曲でのサンボーンのブローは、フランクスに合わせてか、幾分ジャズっぽいものに聞こえる。この作品が収録されている『Sleeping Gypsy』の「Antonio's Song」「Chain Reaction」のほか、前作『Art of Tea』(76年)の「Monkey See—Monkey Do」、『Tiger In the Rain』(79年)での「Satisfaction Guaranteed」、『Objects of Desire』(80年)での「Love Duet」でのソロなど、何れも甲乙付け難いが、イントロからサックスが登場するということで、今回はこの曲を選んだ。

03. Linda Ronstadt "Ooh Baby Baby" (1978年)

おそらく最もよく知られているサンボーンのソロとして、No.1に挙げても良さそうなのがこの曲(全米7位のヒット)。私自身がリアルタイムで最初に聞いたリンダ・ロンシュタットの曲であり、サンボーンのサックスを最初に聞いたのもおそらくこの曲だ。リンダのヴォーカルと絡まるかのごとく響くサンボーンのサックスは、スモーキー・ロビンソンのオリジナルにはない妖艶さをこのモータウン・スタンダードに与えている。この曲が収められているアルバム『Living in the USA』では、エルヴィス・コステロのカバー「Alison」でのソロも素晴らしいが、やはりイントロからサックスが登場するということで、この曲を選択した。

04. Eagles "The Sad Cafe"(1979年)

イーグルスの(当初の)ラスト・スタジオアルバム『The Long Run』のエンディングに置かれ、文字通り彼らの終焉を象徴する曲。「僕たちは愛とか自由とか、そんな言葉で世界を変えられると思っていた。でも結局のところ、悲しいカフェにたむろしていた孤独な群れの一部に過ぎなかったのさ」──そんなふうに歌われるこの曲の世界観を体現するかのように、アウトロ(4:15あたりから)でのサンボーンのソロがノスタルジックに響く。本来のサンボーン自身の個性とは若干異なる曲調だと思うが、この歌の世界観を受け止めるかのように吹く彼のサックスは、得も言われぬ余韻を残してくれる。

05. J.D. Souther "Fifteen Bucks" (1979年)

この時期のサンボーンは、いわゆるウェストコースト系アーティストへのアルバム参加が多い。私が中学当時に買ったアルバムで、実際にサンボーンの名前を意識するきっかけになったのが、J.D.サウザーの『You're Only Lonely』。サンボーンの客演サックスソロは、多くの場合、オーバーダブと思われるが、このアルバムでの彼はバンドの準メンバー的な扱いでクレジットされており、ラフなセッションの中で生まれたと思われるこの曲(J.D.、K.エドワーズ、D.グロルニック、D.コーチマー、R.マロッタ、W.ワクテルの共作となっている)では、比較的自由にブローするサンボーンのサックスが、これ以降はあまりないようなライブ感を感じさせてくれる。

06. Bonnie Raitt "Your Good Thing (Is About to End)" (1979年)

ボニー・レイットの79年作品『The Glow』より。ピーター・アッシャーがプロデュースしたこのアルバムは、バックのミュージシャンも含め、リンダ・ロンシュタット作品に近い路線を狙っていて、ボニー本来の個性を十分に生かし切れたとは言えないが、「完成度」の高い作品が揃っているのも事実。なかでも、アイザック・ヘイズ作のこの曲はアルバムのベストトラックと言える出来で、ソウルフルなサンボーンの間奏(2:08あたりから)は、まさに彼の真骨頂というところ。アウトロでのボニーのヴォーカルとの絡みも素晴らしい。

07. Pure Prairie League "Let Me Love You Tonight" (1980年)

70年代を通して良い作品を残しながら、それまでリアルタイムのヒットに恵まれなかったカントリーロックバンド、ピュア・プレイリー・リーグ(PPL)最大のヒット(全米10位)となった曲で、アルバム『Firin' Up』からのファーストシングル。サンボーン自身の音楽性からすると異色の取り合わせに思えるが、PPLのアルバムへの参加は、バンドがヴィンス・ギルを初めて迎えた前作『Can't Hold Back』(1979年)から始まっており、そこではイーグルスの「呪われた夜」を意識したようなソウル風味の曲でもサックスを披露している。PPLをヒットが出せる垢抜けたバンドに再生させたという意味では、ヴィンス・ギルとともに、サンボーンの存在も無視できない。ヴィンス作のラストのバラード「Janny Lou」でのサンボーンの泣き節も良い。次作『Something in the Night』(1981年)にもサンボーンは参加している。

08. Karla Bonoff "Just Walk Away" (1982年)

カーラ・ボノフの3作目『Wild Heart of the Young』のアナログ盤A面ラストのバラード。このアルバムは、当初、グレン・フライがプロデュースを担当すると言われていたが(結局は以前と同じくケニー・エドワーズが担当)、ここでのサンボーンのソロ(2:40あたりから)は、イーグルスの「The Sad Cafe」でのソロに通じるようなノスタルジアと、カーラの真摯な歌声に寄り添うかのような優しさが感じられる。カーラのアルバムの中では、(当時のグレン・フライが好みそうな)ほのかなソウル風味が最も感じられるアルバムであり、そういった意味でもサンボーンの起用は正解だったと思える。

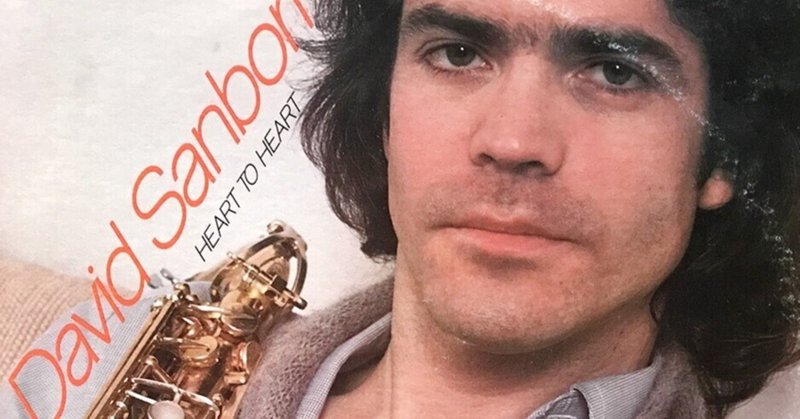

09. Kenny Loggins "Heart to Heart" (1982年)

ケニー・ロギンズのソロ5作目『High Adventure』からのセカンドシングル(全米15位)で、ケニーとマイケル・マクドナルド、デイヴィッド・フォスターの共作。ケニーはこのアルバム以降、バラード作品ではフォスターの力を借りることが多くなるが、ここでは作者3人の個性がうまい具合にブレンドされており、フォスターテイストがさほど顕著に出ていないのがいい。サンボーンのソロは、ほぼワンショット(3:20あたりから及びアウトロ)だが、ケニーのヴォーカルからの繋ぎが心地いい。元来ブルーアイドソウル・テイストのあるロギンズやマクドナルド(フェンダーローズで参加)との共演とあって、相性の良さが感じられる。

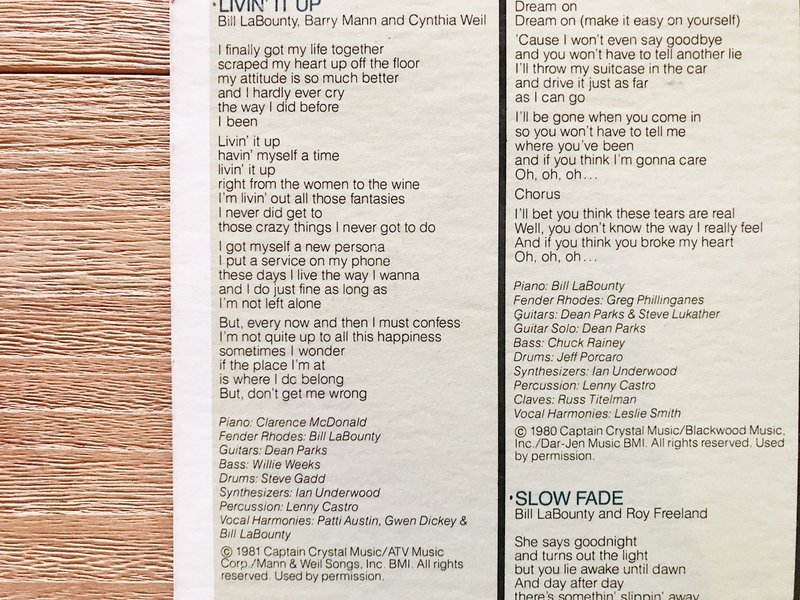

10. Bill LaBounty "Livin' It Up" (1982年)

一般には「AOR」と捉えられているビル・ラバウンティだが、彼の音楽の根底にはブルースやR&Bがある(近作『Into Something Blue』(2014年)などで顕著)。82年のアルバム『Bill LaBounty』(邦題『サンシャイン・メモリー』)冒頭のこの曲にはなぜかサックス奏者のクレジットがないのだが、3:06あたりから登場するサックスの音色は明らかにサンボーン。ラバウンティ自身が刻むフェンダーローズの淡々としたリズムの上に、彼のヴォーカルとサンボーンのサックスが絡む盛り上げ方は実に素晴らしい。この当時のライブで見れたら最高だっただろう。

以上10曲を挙げてみたが、ほかにもジョン・ホールの「Good Enough」や、グレッグ・ギドリーの「Over The Line」など、まだまだ挙げたい曲はあるし、人によっては、デイヴィッド・ボウイやトッド・ラングレンあたりとの共演を挙げる方もいらっしゃるだろう。

私がサンボーン自身のソロ作品を熱心に追いかけたのは、1982年の『As We Speak』(『ささやくシルエット』)までだった。決して彼の音楽が嫌いになったわけではなかったが、その頃からフュージョンやAORにも打ち込みの音が目立つようになり、自分自身の興味がよりルーツ志向へと移っていったことが大きかった。サンボーンの場合、強いて言えば、81年の『Voyeur』(『夢魔』)からマーカス・ミラー色が強くなって分厚い音に変わってしまい、彼のサックスが少し埋もれ気味になってしまったこともある。

そんなわけで、80年代半ば以降の彼の作品についてはあまり詳しくないのだが、ヴォーカルなしでもサンボーンのサックスが最も「歌っている」作品としては、やはり、私が最初に惚れた『Hideaway』を推したい。それまでのアルバムでは他人の作品を取り上げることが多かったサンボーンが、このアルバムでは共作も含め、全7曲中6曲を作曲しており、渾身の作品という気がする。うち2曲はマイケル・マクドナルドとの共作で、R&Bに影響を受けた白人アーティストとしてのふたりの相性の良さも感じられる。(下は、サンボーンの訃報にあたって、マクドナルドがSNSに寄せたメッセージ)

David Sanborn was as renouned in Jazz circles as he was in the Blues genre. Back in the 60’s after developing his...

Posted by Michael McDonald on Tuesday, May 14, 2024

晩年の彼が癌から来る痛みに耐えながら音楽を続けていたと知って忍びないが、サンボーンが最後まで音楽を続けたのは、彼が言葉通りの「仕事人」ではなく、本当に演奏が好きだったからだと思う。幼少の頃に小児麻痺を患ったサンボーンに、そのリハビリになるからとサックスを勧めたというお医者さんにも感謝したい気持ちだ。

最後に、彼の冥福を祈って、『Hideaway』から「Carly's Song」というサンボーンの自作曲を紹介したい。この曲は、サンボーンと親交の深かったカーリー・サイモンに捧げた曲で、当時のカーリーの夫君ジェイムス・テイラーが、デイヴィッド・ラズリー、アーノルド・マッカラーとともに控えめなハーモニーヴォーカルを付けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?