心の砂地第18回『ベラスケス、愛について~美術怪獣ぬこやまさんがやってきた!後編~』

1.ベラスケス…ディエゴ・ベラスケス。1599年生、1660年没。17世紀スペインの代表的な画家。代表作は「ラス・メニーナス(1656)」「ブレダの開城(1634-1635)」ほか。スペイン・ハプスブルク家のフェリペ4世の王付き画家として仕えながら、1643年には王室侍従代に就任し、官僚との二足のわらじ生活がスタート。1651年には侍従長にまで上り詰め、画家が職人階級として扱われた宮廷で異例の出世を遂げる。比較的寡作かつ大画面の作品が多いためスペイン国内蔵の作品がほとんど。日本で作品を見られる機会は少ないが、2018年2月24日から5月27日まで「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」で上野・国立西洋美術館に7点が来日した。

※ベラスケスのことをもっと知りたい方はこの本がおすすめ

大高保二郎『ベラスケス 宮廷のなかの革命者 (岩波新書)』

※ベラスケスをモデルにした主人公のマンガ作品

久世番子『宮廷画家のうるさい余白 (花とゆめコミックススペシャル)』

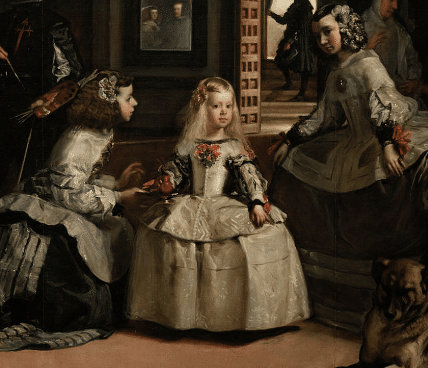

2.「ラス・メニーナス(1656)」…ディエゴ・ベラスケスによる大画面の肖像画。プラド美術館蔵。フェリペ4世の宮殿内の一室で、マルガリータ王女(フェリペ4世の娘)を囲む宮廷人(人物も特定されている)の様子を描く。画面左手前に置かれた大きなカンヴァスの遠近感や作品中央の鏡に映るフェリペ4世夫妻など、3次元的な空間描写が高く評価される作品。画面左で絵筆を握る男性は、ベラスケスの自画像。

3.印象派…19世紀後半のフランスで起きた芸術運動に加わった画家たちを指す。絵筆のストロークが残るタッチや戸外での制作スタイル、光や空気をとらえようとする明るい色彩が特徴。1874年にモネ、ピサロ、シスレー、ドガ、ルノワール、セザンヌらが、ナポレオン3世統治下のアカデミーが頂点に君臨する美術界に対抗して団体展を開いた際、港の早朝を描いたモネの「印象・日の出(1872)」を皮肉って「印象派」と呼ばれたことが由来。

https://mainichi.jp/articles/20140902/mul/00m/200/00900sc

4.プラド美術館…スペイン・マドリードの美術館で、歴代のスペイン王家のコレクションをはじめとする18,000点超の作品が収蔵されている。なお、ベラスケスの石像はプラド美術館の正面入口前に鎮座している。https://www.museodelprado.es/

5.マネ…エドゥアール・マネ。1832生、1883年没。19世紀フランスの画家で、同時代のパリを描いた。印象派の指導者あるいは先駆者として位置付けられる。1860年代の代表作『草上の昼食』と『オランピア』は(不本意ながら)美術界に一大スキャンダルを巻き起こした。

詳しくは前回の用語集を見てね!

6.「笛を吹く少年(1866)」…エドゥアール・マネによる、少年の全身肖像画。オルセー美術館蔵。マネがスペイン滞在中に見たベラスケスの「パブロ・デ・バリャドリード」に影響を受けて描いたとされる作品。背景描写を排し、人物の全身像が浮き上がる表現が共通点している。単純化された画面には、日本の浮世絵の影響もみられる。なお、マネがベラスケスを「画家の中の画家」と表したのは、スペイン旅行中の手紙の文中。

上:マネ「笛を吹く少年(1866)」

下:ベラスケス「パブロ・デ・バリャドリード(1635頃)」

7.夏目漱石…1867年生、1916年没。19世紀日本の小説家、評論家、英文学者。代表作は『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『こゝろ』など。小説『三四郎』の文中で、登場人物がベラスケスを「技巧の極点」を表現している。

===

「どうです。ベラスケスは。もっとも模写ですがね。しかもあまり上できではない」と原口がはじめて説明する。野々宮さんはなんにも言う必要がなくなった。

「どなたがお写しになったの」と女が聞いた。

「三井みついです。三井はもっとうまいんですがね。この絵はあまり感服できない」と一、二歩さがって見た。「どうも、原画が技巧の極点に達した人のものだから、うまくいかないね」

https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/794_14946.html

===

8.ルーベンス…ピーテル・パウル・ルーベンス。1577生、1640年没。バロック期のフランドルの画家。代表作は「レウキッポスの娘たちの略奪(1617頃)」「マリー・ド・メディシスの生涯」連作など。ネロとパトラッシュが「もう眠いんだ……」と力尽きる号泣必至のシーンで目にする絵はルーベンスによるもの(「聖母被昇天(1625-1626)」)。イタリアでの修行を経て、明るい色彩と大画面を特徴とした歴史画・神話画を多く手掛ける。画家だけでなく、学者、外交官としても活躍し叙勲を受ける。ベラスケスとは1628年から1629年にかけてのマドリード滞在中に親交を持ったとされている。

9.筆のタッチが粗い…ベラスケスは大画面の肖像画を得意としたこともあり、筆の運びは繊細さよりも荒々しさが際立つ。画面に近づくとざっくりとしたタッチに見える線が、離れて眺めると写実的な装飾や衣服のひだに見える。マネなど印象派に連なる画家がベラスケスを評価した理由でもある。

上:「ラス・メニーナス」マルガリータ女王のドレス接写。粗く白い線にしか見えないが……。

下:一歩引いて画面を眺めると、写実的なシルクドレスのひだに見える

**10.Kダブシャイン… **日本のヒップホップMC。1995年にキングギドラのメンバー及びリーダーとして、アルバム『空からの力』でデビュー。本作で倒置法による押韻というメソッドを完成させ、日本語ラップの発展に大いに貢献する。96年、日比谷野音で実施された『さんぴんcamp』にもキングギドラで出演。伝説的なパフォーマンスを残す。ステージから見える厚生労働省を指して薬害エイズ問題について言及する(小林よしのり『脱正義論』からの影響であると予想される)。一水会との交流もあり、世界愛国者政党会議に参加したこともある。02年、窪塚洋介主演『凶気の桜』の音楽を担当し、窪塚洋介の思想にも大きな影響を与えた。シャークくんは中学生時、02年発表のキングギドラ『最終兵器』をヤンキーの友達の家で聞かされ続けた記憶があるとのこと。

**11.高田延彦… **1962年生まれ。アントニオ猪木に憧れ、80年、新日本プロレスに入団。猪木の付き人を務めた後、『青春のエスペランサ』としてジュニアヘビー級で注目を集める。84年、兄弟子前田日明を追う形で新日を退団、第一次UWFに参加。85年、UWF新日業務提携期には、全日本プロレスからやってきた越中詩郎と高田のUスタイルがまさかのスイング。『新・名勝負数え唄』として名試合を繰り広げる。88年、長州顔面襲撃事件後による前田日明の新日退団に伴い、第二次UWFに参加。前田に次ぐナンバー2として活躍する。第二次UWF崩壊後は、鈴木、船木を除いた若手選手が全て高田の元へ集い、UWFインターナショナルを91年、29歳で旗揚げ、社長に就任。プロレスが最強である、という思想を掲げた団体の絶対的エースとして、元横綱(!)北尾光司らをKOしていく姿は、さながら、かつて憧れたアントニオ猪木そのものであった。

12.『UFCという大会でホイス・グレイシーが〜…』…93年にかみ付き、金的以外はなんでもあり、という総合格闘技のトーナメント大会、UFC(Ultimate Fighting Championship)が開かれる。当時藤原組〜パンクラスに参加していたケン・シャムロック、第二次Uで前田と戦ったジェラルド・ゴルドーなどが参加していたが、当時全く無名であったホイス・グレイシーが全て1本勝ちで優勝。翌年94年に行われたUFC2においてもホイス・グレイシーが優勝。優勝時のインタビューで『俺の兄は10倍強い』という名言を残した。

13.フェリペ4世…1605年生、1665年没。スペイン、ナポリ・シチリア、ポルトガル王。フェリペ3世の息子。「無敵艦隊」を誇った祖父・フェリペ2世時代のスペインの栄光が陰りつつあるなかでスペインを治めた。スペインの衰退が決定的になった時期の治世であるが、芸術・文化の保護を積極的に行った。ベラスケスのほか、スルバラン、ムリーリョ、ルーベンスなど優れた画家たちを厚遇した。

14.中野京子「怖い絵」シリーズ…作家・ドイツ文学者の中野京子氏が2007年から出版している美術解説シリーズ。「恐怖」に焦点をあて、絵の時代背景やストーリーを紹介するベストセラー。2017年には、同シリーズで紹介された絵などを展示する「怖い絵」展が上野の森美術館と兵庫県立美術館で開催された。

https://www.amazon.co.jp/dp/B01CZALC0Y/

15.ロンドン・ナショナルギャラリー展…英国のロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵作品61点が一挙来日する美術展。同館が200年の歴史で初めて、

館外で大規模な所蔵作品展を開く大注目の展覧会だ。ゴッホ「ひまわり(1888)」のほか、ティツィアーノ、レンブラント、ゴヤ、モネ、ルノワールまで、西洋絵画の傑作を一挙に浴びることができる恐ろしすぎる美術展。東京は日時指定チケットによる優先入場なので、デートの予定を立てて行こう。ベラスケスの初期作品「マルタとマリアの家のキリスト(1618頃)」も来るぞ。行かない理由がない。美術館デートして推しを見つけちゃいましょう。上野・国立西洋美術館では2020年6月18日〜10月18日開催、大阪・国立国際美術館では11月3日〜2021年1月31日開催。

https://artexhibition.jp/london2020/

16.せんべろ…上野アメ横は千円でべろべろになれる通称「せんべろ」の宝庫である。感染が収束していれば、帰りにいっぱい引っ掛けて帰ってはいかがだろうか。

17.図録…美術館の感動を手元に置いておける、ちょっとお高くてとっても重たくて尊い本。フルカラーの絵画図版はさることながら、美術展にあわせて寄稿された最新の論文や作品解説の価値がたいへん高い。初回訪問のおみやげとして図録を買い、作品解説をざっと頭に入れてから2回目に訪問すると作品の見方がガラリと変わってとてもおもしろいのでぜひお試しあれ。装丁の気合の入り具合も注目。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

用語集、読んでいただいてありがとうございました。

今回の美術に関しての執筆はぬこやまさんが担当してくれました。ありがとうございます。シェイシェイシェイ。

どんな些細なことでもお便り、感想お待ちしております。

ここすなリンク集→ https://linktr.ee/kokosuna

Mail: kokoronosuna@gmail.com

Twitter: @lno_glk @zamboni627

https://twitter.com/lno_glK

https://twitter.com/zamboni627

https://forms.gle/V41oU5WLuDaa43eC7

記事執筆、ポッドキャスト収録に関わる参考資料の購入などに充てさせていただきます。