戦国時代の朝廷:天皇家

戦国時代の京都天皇、朝廷勢力公卿(貴族)衆(くげしゅう)。室町幕府・足利将軍家、将軍側近・奉公衆。

戦国時代の京都朝廷 公卿(貴族)衆(くげしゅう)

1582年織田信長、正親町天皇との「天皇職譲位問題」、「信長無官(三職推任拒否)問題」、「作暦問題」での対立。

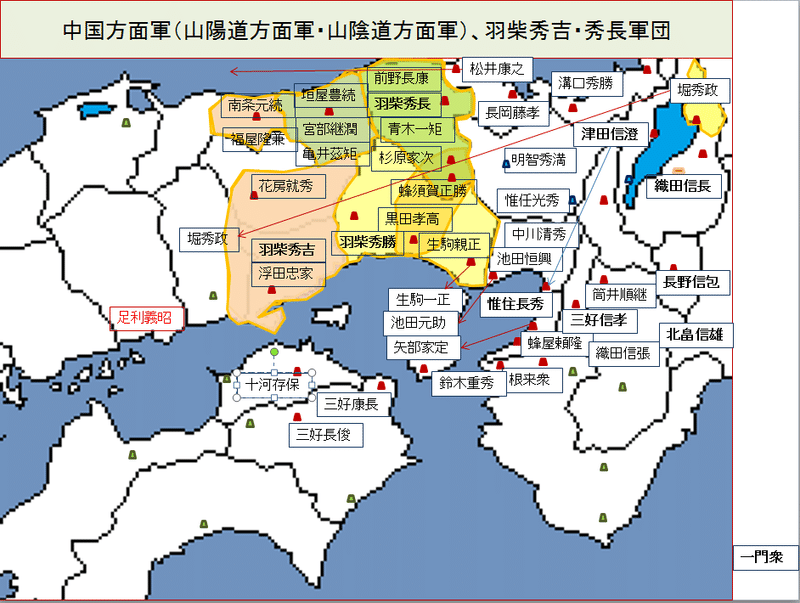

↑本能寺の変直前の畿内諸将

<山城国・(首都・京都) 天皇家>

▲後奈良天皇 (1496~1557)知仁親王。後柏原天皇の第二皇子。母は勧修寺教秀の娘。1526年践祚(せんそ)。1535年大内義隆即位費用4万疋(400貫)献金。1536年北条・今川・朝倉の献金により即位。1543年織田信秀40万疋(4000貫、10万疋1000貫が正しい)内裏修理の為献金。今川義元5万疋(500貫)献上。織田信秀、伊勢外宮に7万疋(700貫)献金。<細川高国を見限り、諸大名に官位を与え献金させる。>

▽三条公頼 (1495~1551)左大臣・「後龍翔院」。藤原北家、転法輪三条家。太政大臣・三条実香の息。1536年甲斐下向。1551年周防下向、大内義隆と交流。1551年「陶晴賢の乱」に戦死。跡職は分家の正親町三条公兄が継承。娘婿に武田晴信。

正親町天皇 (1517~1593)方仁親王。天皇家第106代。後奈良天皇の第二皇子。母は万里小路賢房の娘。三条西公条、実枝が古典の師。1557年後奈良天皇崩御。大葬費、三好長慶6万疋(600貫)献上。元号「弘治」。1558年元号「永禄」。1559年毛利元就白金60貫。1560年毛利元就の献金20万疋(2000貫)により即位。本願寺顕如から献金。1565年キリスト教宣教師の追放令。1568年織田信長の保護により公家社会を安定。1570年元号「天正」。1573年織田信長に誠仁親王への譲位を迫られる。1574年東大寺蘭奢待の切断採取を許可。1577年織田信長を右大臣に任官。1581年3月馬揃えの後、譲位の意向を示すが延期となる。1586年孫の和仁親王に譲位。77歳。<朝山日乗を可愛がります。><譲位を迫る信長様よりも、毛利家の方が好きそうです。>

1570年 勅命発布 織田信長::朝倉義景+浅井長政

1573年 勅命発布 織田信長::足利義昭

1580年 勅命発布 織田信長::本願寺顕如

▼後陽成天皇 (1571~1617)和仁(周仁)親王。誠仁親王の第一皇子。正親町天皇の孫。母は勧修寺晴右の娘。1586年即位。1588年聚楽第行幸。1611年後水尾天皇に譲位。<秀吉とは良好、徳川家康とは対立関係になるようです。>

(公卿衆 天皇側近)

五摂家 近衛・鷹司・九条・二条・一条

(九条・二条・一条)

「15代:足利義昭派」 二条家は足利義昭に近く、近衛家と敵対。

二条 VS 近衛

二条晴良 (1526~1579)「二条関白」。五摂家のひとつ。藤原長者。関白・尹房の息。弟に義豊。越前に落ちた義昭の元服に加冠役。1568年義昭の上洛。義栄を擁立した近衛前久に勝利。義昭の推薦により関白。京都にて新二条御所造営のため屋敷を奪われる。報恩寺に移住する。1570年比叡山の対陣に和睦調停の使者として下向。息に昭実(1556~1619)、(九条)兼孝、義演、(鷹司)信房。<息子・昭実は織田信長の娘と養女を妻とする・・。>

一条内基 (1548~1611)「一条関白」・権大納言・関白・うちもと・杏。五摂家のひとつ。関白・房通の息。兄に兼冬。1569年美濃岐阜城下、丸毛光兼邸に滞在。遅れて美濃入りした山科言継の来訪を受ける。1573年土佐に逗留。土佐一条家の兼定・内政親子と交流。1575年帰洛。1581年関白・藤原長者就任。1582年6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。<1582年当時、関白。><1582年本能寺に様子伺い。><四国長曾我部との関係が気になります。土佐一条家を捨て、四国覇者・長曾我部元親を代官として四国に君臨するつもりがあったかどうか?>

九条稙通 (1507~1594)権大納言・左大将・関白・入道行空・恵空。九条尚経の息。1533関白・内大臣就任。1568年足利義昭を支援し、近衛前久等との対立に勝利。本願寺顕如に資金援助を受ける。1574年二条兼孝に家督を譲渡。1576年安芸下向。養子に(二条)兼孝、(二条)尋憲。猶子に本願寺顕如。娘婿に十河一存、外孫に三好義継。連歌の弟子に松永久秀の孫・松永貞徳。<基本的に反足利・近衛。三好家を後援。><上洛した信長に高飛車な態度で接し怒らせた逸話があり。><連歌師・里村紹巴と昵懇。>

▽九条兼孝 (1553~1636)(二条)・「九条関白」・前関白。五摂家のひとつ。二条晴良の息。大叔父・九条稙通の養子。室に高倉永家の娘。1578年関白・藤原長者就任。1581年辞任。1582年6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。息に幸家、(東寺長者)増孝。<1582年本能寺に様子伺い。><1581年関白を辞任して、同世代の織田信忠に譲渡する算段だったのでしょうか。>

「14代:足利義栄、三好三人衆派」 二条家は足利義昭に近く、近衛家と敵対。

<藤原長者、近衛家> (近衛・鷹司)

⇔近衛前久 (1536~1612)藤原前久・晴嗣・前嗣・龍山。五摂家のひとつ。関白・近衛稙家の息。本願寺教如を猶子とする。1554年関白職に就任。1559年上洛した上杉謙信を接待。1560~1561年にかけて越後下向。1565年京都に戻るが高倉永相とともに三好家に通じる。1568年義昭の上洛に失脚。本願寺に逃亡。1573年義昭追放後、織田信長に擁立され復帰。九州島津家との取次ぎを勤める。1580年本願寺との和睦交渉の使者。1581年2月「京都馬揃え」に従軍。1582年「甲州乱入」に従軍。6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。翌日「本能寺の変」に惟任勢に与力。6月7日近衛邸に酒宴開催、勧修寺晴豊、その祖父・勧修寺尹豊、中納言・烏丸光宣、医師の半井通仙が参加。<13代将軍・義輝の暗殺に関わったと考えられている。天下人殺しの前科ありということか・・。問題児の様子です。><1542年足利義昭が6歳時に前久の父・植家の猶子となっている。><1582年本能寺に様子伺い。><信長打談合ノ衆!?。甲州攻めあたりから信長との関係に余裕のない状況が前久の周辺に漂っています。><越後上杉家との親しさ、足利義昭との血縁関係、1582年当時の状況では、織田家への敵対要素が満載です。>

勧修寺尹豊 (*)6月7日近衛邸に酒宴開催、勧修寺晴豊、中納言・烏丸光宣、医師の半井通仙が参加。息に晴秀(晴右)、孫に晴豊。

近衛前久の第二の故郷・越後

▽勧修寺晴秀 (1523~1577)権大納言・晴右・入道松国。内大臣・尹豊の息。母は伊勢貞遠の娘。粟屋元隆の娘婿。妹婿に結城忠正、畠山家継。武家伝奏。1565年近衛前久とともに三好家に通じる。1568年義昭の上洛に失脚。蟄居。1576年南都伝奏。興福寺別当の任命で信長と対立。蟄居。息に晴豊、万里小路充房。娘婿に正親町三条公仲。<興福寺の件で信長と対立し恨みを抱いていそうです。>

▽水無瀬親氏 (*)1565年近衛前久とともに三好家に通じる。1568年義昭の上洛に失脚。足利義栄とともに阿波に逃亡。

▽近衛信尹 (1565~1614)藤原信尹・のぶただ・藤原信基・信輔・内大臣・左近衛大将・左大臣。五摂家のひとつ。近衛前久の息。母は波多野惣七の娘。1577年信長の加冠で元服。1580年内大臣。1582年6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。1585年左大臣。関白職をめぐり二条昭実と抗争。6月7日近衛邸に酒宴開催、勧修寺晴豊、その祖父・勧修寺尹豊、中納言・烏丸光宣、医師の半井通仙が参加。<母は波多野氏・・・。><1582年本能寺に様子伺い。>

≪個人的感想≫ 戦国時代の下剋上感覚で、皆さまお忘れになっているかもしれませんが・・、南北朝時代に光秀の祖にもつながる、土岐家の惣領・土岐頼遠が光厳上皇に対して無礼を働き、自害させられています。あの皇室が分かれた南北朝の時期でさえです。

そして、「本能寺の変」は皇室に対して、惟任光秀一党は、土岐頼遠以上の無礼を働いていると思えませんか?

それほどに権威のある天皇家に対し、皇室(誠仁親王一家)を戦闘に巻き込む近衛・惟任の無礼は当時何故追及されなかったのでしょうか?

その時点で、何か既に、おかしい・・・・とは思いませんでしょうか。光秀は自害を迫られて当然。近衛家が関係ないのでしたら、屋敷に乱入し屋根に土足で上り鉄砲乱射の所業は、近衛前久が光秀一党に罪を追及しても良い事案だと思います。しかし、「よくやった!」的な朝廷の雰囲気。

織田家と朝廷の関係は、そこまで悪化していたのか?と、思わざるを得ないですよね。

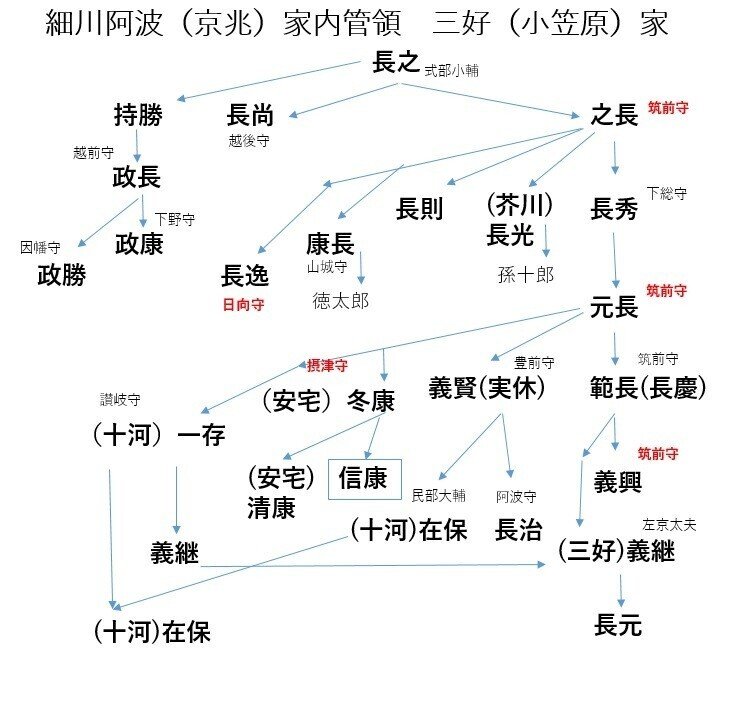

細川亰兆家と関係深い関白・九条家。

(摂家:摂政・関白任官階級:藤原長者家)一条・二条・九条・近衛・鷹司の5家「五摂家・執柄家」

(清華家:太政大臣任官階級)久我・三条・西園寺・徳大寺・花山院・大炊御門・今出川の7家。

(歌人)

三条西実枝 (1511~1579)内大臣・実世・実澄・入道豪空。藤原北家閑院流。公条の息。母は甘露寺元長の娘。妹婿に大久保忠員。室は畠山氏。1547年甲斐に下向。武田信繁や大井信常と交流。1541年権大納言。1552年駿河下向。1559年駿河下向。1569年甲斐下向。1571年伊勢下向。1575年陸奥出羽按察使。1577年織田信長により大納言に推薦され任官。細川藤孝に古今伝授。息に公世、公国、実綱。娘婿に稲葉良通、高倉永孝。<陸奥出羽按察使ということで、織田信忠の上司か。><三条西家は「青芋」衣服の繊維流通の元締めです。越後上杉家と対立。>

万里小路惟房 (1513~1573)内大臣。秀房の息。畠山家俊の娘婿。息に輔房。娘婿に今出川晴季、貞康親王。

清原宣賢 (*)中原。明法家。孫に枝賢。娘婿に三淵晴員。外孫に細川藤孝。

(武家伝奏)

飛鳥井雅綱 (1489~1571)参議・権大納言・雅氏・雅清。雅縁(雅俊)の息。和歌、蹴鞠の達人。武家伝奏として諸国訪問。息に雅春、雅厳。娘婿に朽木晴綱。75歳。<三好長慶の後援を受け息・資尭を日野惣領家の跡目に推すが、義輝の後援を受けた広橋家に敗北。>

正親町三条公兄 (1494~1578)右近衛少将・左近衛中将・蔵人頭・権中納言・権大納言・太宰権帥・内大臣。三条公頼の戦死により家督継承。1540年駿河下向。1547年甲斐下向。息に実兄、実福、実教。娘婿に三条西実枝。

⇔↓山科言継 (1507~1579)参議・権大納言・准大臣。御厨子所別当として朝廷の財務担当。1533年27歳の頃、織田信秀に飛鳥井雅綱とともに招待され尾張を訪問。1568年織田信長の上洛に、父・信秀との旧縁で接待役。1569年7月「後奈良天皇13回忌」の募金の為に岐阜訪問。1579年3月京都在中の信長を訪問した翌日に心痛で死亡。73歳。後奈良天皇・正親町天皇の代の『言継卿記』を残す。

↓吉田兼右 (1516~1573)(清原)・卜部・かねみぎ。吉田神社神職。清原宣賢の息。兼満の養子。1525年養父・兼満が出奔し、吉田家を継承する。1566年逃亡中の足利義秋(義昭)の為に朝廷に官位申請。周防大内氏、越前朝倉氏、若狭武田氏に招待され神道伝授の交流。息に兼見。<イエズス会に理解を示すという・・。?><清原氏の系譜、奥州の清原氏。秋田安藤氏との繋がりなど気になります。>

庭田重保 (1525~1595)権中納言・権大納言。1575年より権大納言、1582年に辞職。1580年本願寺との和睦交渉の使者。

久我晴通 (1519~1575)権大納言・右近衛大将・「源氏長者」。近衛尚通の息。母は徳大寺実淳の娘。1536年源氏長者。家宰に竹内家。1553年右近衛大将。出家し引退。息に久我通堅(通俊)、岩倉具尭、奈多直基。娘婿に近衛前久、西園寺実益、久我敦通。<「源氏長者」村上源氏。嫡子・通堅は正親町帝の勘気により追放とも。>

日野晴光 (1518~1555)権大納言。日野(徳大寺)内光の息。1527年父・晴光は細川高国に従い「桂河原の合戦」に敗走し戦死。息に晴資、養子に(広橋)輝資。<本願寺や、広橋家と縁戚。松平家と両家も関わりありか?。><裏松日野家と、三河の松平氏とは1460年代から家人(税金徴収代行人)として主従の関係にあるようです。>

▽日野晴資 (*)父よりも先に死去。

↓▽日野輝資 (1555~1623)広橋兼保。国光の息。母は高倉永家の娘。足利義輝の後援で1559年正親町天皇が承認し日野惣領家を相続。三好長慶は飛鳥井雅綱の息・資尭を後援していた。

<武家伝奏>

甘露寺経元 (1535~1585)藤原経元・(冷泉)・権大納言。冷泉為豊の息。後奈良、正親町天皇に出仕。1582年6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。「これ信長むりなることと、おのおの(経元・晴豊)申すことなり。」<1582年本能寺に様子伺い。>

今出川晴季 (1539~1617)菊亭晴季・右大臣・実維。今出川公彦の息。正親町天皇、後陽成天皇に出仕。1579年内大臣。1585年右大臣。信長没後、秀吉に接近。娘婿に豊臣秀次。息に季持。

観修寺晴豊 (1544~1603)観修寺晴秀(晴右)の息。母は粟屋元隆の娘。1577年武家伝奏職。1580年本願寺との和睦交渉役。1582年信長へ官位任官の使者。1582年6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。6月2日雑掌・袖岡越中、本能寺の変を報告。新二条城に誠仁親王と妹・晴子の救出に向かう。惟任家臣井上の案内で二条御所入り。6月7日近衛邸に酒宴。祖父・勧修寺尹豊、中納言・烏丸光宣、医師の半井通仙が参加。6月14日正親町帝、誠仁親王の命で、広橋兼勝とともに信孝、秀吉への使者。<1582年本能寺に様子伺い。><信長打談合ノ衆!?>

▽袖岡* (*)越中。勧修寺晴豊の雑掌。晴豊に「本能寺の変」の結果を報告。

万里小路輔房 (1542~1573)権中納言。藤原北家高藤流。惟房の息。母は畠山家俊の娘。養子に勧修寺充房。

<禁裏関係者>

竹内季治 (1518~1571)宮内少輔・大膳大夫。秀治の息。久我氏の家宰。1560年将軍家の執奏。1567年出家。足利義昭の命で近江永原で討たれる。<竹内秀勝は松永久秀家臣。>

⇔吉田兼見 (1535~1610)(清原)・卜部・兼実・兼和・「神祇管領長上」。吉田神社神職。兼右の息。弟に神龍院梵舜。長岡藤孝の従兄弟。織田信長と早くから交流。惟任(明智)光秀の後援者。「本能寺の変」関係者。のち光秀との交流を隠し本能寺の変以前の日記を書き換える。息に兼治。養子に従兄弟の荻原兼従。<戦国乱世に「神道」界で、天下一になった人物といってもよいでしょう。><千秋輝季、細川藤孝、清原業兼など清原氏を通じて縁戚。><熱田千秋氏との交流から、織田家へのパイプありでしょうか。越前剣神社を通じての織田家との古い交流もありでしょうか。><播磨の広峰神社などと神道の主導権争いもあったかもしれませんね。>

⇔立入宗継 (*)信長の朝廷顧問。京都の金融業者兼、禁裏御食職(雑掌のような役職か)。1562年正親町天皇の勅使として信長を訪問。1568年信長上洛の先導を勤める。1571年信長発案による朝廷の財政再建策「貸米業」の頭取。1576年本願寺との和睦交渉に、近衛前久、武家伝奏役・観修寺晴豊とともに活躍。

半井通仙 (*)医師。6月7日近衛邸にて酒宴。<1570年信長が茶人・半井氏の邸宅に泊まります。>

清原枝賢 (*)祖父に宣賢。従兄弟に細川藤孝。結城忠正と共に伴天連と宗論。改宗して信者となる。

<次世代(豊臣期)の公卿・公達>

二条家は足利義昭に近く、近衛家と敵対。

*二条昭実 (1556~1619)右大臣・関白・明実。晴良の息。五摂家のひとつ。兄弟に九条兼孝、鷹司信房。摂関家・二条家の当主。信長養女、赤松氏娘の婿。後室に織田信長の実娘(秀吉側室・三ノ丸殿)婿。織田信忠の義兄弟。1577年左近衛大将。6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。1584年藤氏長者。1585年関白。1599年三ノ丸の婿。養子に(九条)康通。<1582年本能寺に様子伺い。><信長様没後の縁です。><年齢の近い左右の近衛大将でしたね。>

万里小路充房 (1562~1626)権大納言。勧修寺晴秀(晴右)の息。母は粟屋元隆の娘。織田信長の娘婿。側室に前田利家の娘。万里小路輔房の養子。1589年参議。1619年罪をえて丹波篠山に流罪。息に万里小路孝房(1592~*)、前田利忠。<信長様没後の縁です。><前田家と強い縁があります。徳川の世では不利に作用するか。><父・晴秀は信長により失脚。>

▽鷹司信房 (1565~1658)藤原信房。二条晴良の息。兄弟に九条兼孝、二条昭実。織田信長の「信」の字を貰う。6月1日信長茶会に列席『言経卿記』。息に信尚。娘婿に徳川家光。

*徳大寺実冬 (1583~1616)権中納言・実久。花山院定煕の息。徳大寺公維の養子。後陽成天皇、後水尾天皇に出仕。織田信長の娘婿。織田信忠の義兄弟。34歳。息に左大臣・徳大寺公信。1598年右近衛少将。娘婿に和田三正。<生没年・・・。信長様没後の縁です。>

(皇太子)信長派公家衆。

▽誠仁親王 (1552~1586)陽光太上天皇。正親町天皇の息(第五皇子)。母は万里小路房子。1569年親王宣下の儀式を信長の後援により遂行。1573年信長が譲位を天皇に迫るが失敗。1579年二条新御所に入居。親王の第四皇子・邦慶親王(五ノ宮)は信長猶子となる。和仁親王が継承し後陽成天皇に。<本能寺の変に関わると言いますが、織田家を滅ぼしたところで誠仁親王にはメリットがないと思います。><信長が引退するのを待ち、信忠の世になったほうが年下で制御しやすくなったのでは?>

⇔↑山科言継 (1507~1579)参議・権大納言・准大臣。御厨子所別当として朝廷の財務担当。1533年27歳の頃、織田信秀に飛鳥井雅綱とともに招待され尾張を訪問。1568年織田信長の上洛に、父・信秀との旧縁で接待役。1569年7月「後奈良天皇13回忌」の募金の為に岐阜訪問。1579年3月京都在中の信長を訪問した翌日に心痛で死亡。73歳。後奈良天皇・正親町天皇の代の『言継卿記』を残す。<1569年の岐阜滞在に織田信広、林秀貞、木下秀吉、丹羽長秀、佐藤紀伊、水野信元、坂井利貞、島田秀順、飯田宅重、原田直政、飯尾尚清、菅屋長頼、大津長昌、豊島十郎、野々村又右衛門、坂井好斎、松井友閑、鳴海助右衛門、佐々主知、山口太郎兵衛が訪問。>

▽山科言経 (1543~1611)権中納言。母は葉室頼継の娘。1553年11歳で内蔵頭。1585年冷泉為満、四条隆昌とともに追放される。関白・秀次に出仕。

*1559年2月に信長 初上洛。『言継卿記』には「(信長家臣)異形の者多し」と記される。

(陣参公卿衆)

○高倉永相 (1531~1585)藤原・参議・権中納言・前権中納言。高倉永家の息。陣参公家衆のひとり。1565年近衛前久とともに三好家に通じる。1568年義昭の上洛に失脚。本願寺に逃亡。1581年2月「京都馬揃え」に従軍。

▽高倉永孝 (1560~1607)藤原・参議・権中納言・右衛門佐。高倉永相の息。陣参公家衆のひとり。1581年2月「京都馬揃え」に従軍。

久我通俊 (*)正親町天皇の勅勘に触れ追放されるが、信長の権力を頼り、山科言継を通じて朝廷復帰への取り成しを依頼する。

正親町季秀 (*)前権中納言。陣参公家衆のひとり。1581年2月「京都馬揃え」に従軍。

○日野輝資 (1555~1623)広橋兼保・権中納言。広橋国光の息。「武家昵懇(昵近)公卿衆」のひとり。1570年「越前侵攻」に従軍。陣参公家衆のひとり。1573年足利義昭の挙兵に賛同。信長と対立。二条城に三淵藤英、伊勢貞興、高倉永相と籠城。降伏。1574年「蘭奢待切り取り」許可の使者。1581年2月「京都馬揃え」に従軍。息に資勝。

○飛鳥井雅敦 (*)「武家昵懇(昵近)公卿衆」のひとり。1570年「越前侵攻」に従軍。

↑○鳥丸光宣 (*)権中納言。陣参公家衆のひとり。1581年2月「京都馬揃え」に従軍。6月7日近衛邸にて酒宴。<1459年足利義政室・今参局自害。三魔・鳥丸資任>

↑広橋兼勝 (*)権中納言。陣参公家衆のひとり。6月14日神戸信孝、羽柴秀吉への使者。<縁戚の裏松日野家と三河の松平氏とは1460年代から家人、税金徴収代行人として主従の関係にあるようです。>

土御門久脩 (*)陰陽頭・天文博士。陣参公家衆のひとり。<天正11年閏1月の件で、尾張暦と対立。>

竹内長治 (1536~1586)従三位・刑部卿・家治。季治の息。弟に秀勝。室は松永久秀の娘。陣参公家衆のひとり。1571年父・季治は足利義昭に暗殺される。息に(松永)孝治。51歳。<松永久秀の重臣に竹内秀勝あり。>

⇔▽竹内秀勝 (*~1571)下総守。季治の息。松永久秀の家臣。1570年筒井順慶と抗争。1571年父・季治は足利義昭に暗殺される。1571年合戦で負傷し自害。

<足利義尚 編成 将軍 奉公衆> 1487~89年将軍動座

室町幕府・奉公衆「近江鈎(まがり)」

結城政胤 (*)兄弟に尚豊。足利義尚の側近・申次衆。1487年近江出陣に随行。側近政治に反感を持つ細川政元と対立。細川家と結んだ六角高頼に敗北する。<室町幕府作事奉行家に結城家あり。>

結城尚豊 (*)七郎・近江介。兄弟に政胤。足利義尚の側近・申次衆。1487年近江出陣に随行。1488年近江守護職。側近政治に反感を持つ細川政元と対立。細川家と結んだ六角高頼に敗北する。高野山に出奔し大徳寺僧侶。入道して中宋。

二階堂政行 (*)左衛門。足利義政より偏諱。足利義尚の側近・申次衆。1487年近江出陣に随行。側近政治に反感を持つ細川政元と対立。細川家と結んだ六角高頼に敗北する。1509年義植の命で上野信孝、伊勢貞信と共に備中へ使者。備中経山城に入る。<武家歌人。><京極家根本被官に二階堂氏あり。>

飯尾清房 (*)加賀守。足利義尚の側近・申次衆。1482年中沢之綱とともに西国各地に出陣催促の使者。松田数秀と共に東寺奉行。飯尾為規と共に春日社領金勝寺に使者。側近政治に反感を持つ細川政元と対立。細川家と結んだ六角高頼に敗北する。1491年竹生島参拝。

大館尚氏 (*)(新田)・伊予守・宝秀軒。大館教氏の息。足利義尚の側近。足利義尚奉公衆。1477年申次衆。内談衆。義尚の六角征伐に従軍。五番衆筆頭。側近政治に反感を持つ細川政元と対立。細川家と結んだ六角高頼に敗北する。義植、義晴にも出仕。

進士* (*)・。足利義尚奉公衆。<進士氏は朝廷の式部省役人の藤原南家から派生。鎌倉時代に御家人となり武士化。加賀能美郡、越中射水郡、下野足利、三河額田郡、河内伊香の代官職。><冷泉家の家司に進士家あり。>

三淵晴重 (*)(足利)・水淵。持清の息。足利義政の家臣。足利義尚奉公衆。息に晴政。<足利義持の息・三淵持清を祖とする。母方が細川氏。>

▽三淵晴政 (*)(足利)・水淵。晴重の息。足利義尚奉公衆。息に晴貞。孫に晴恒。

大草* (*)・。足利義尚奉公衆。<大草松平?>

(西日本)

小早川* (*)・。足利義尚奉公衆。

毛利* (*)・。足利義尚奉公衆。

矢部* (*)・。足利義尚奉公衆。

川勝* (*)・。足利義尚奉公衆。

垪和* (*)・。足利義尚奉公衆。

真木島* (*)・。足利義尚奉公衆。

(東日本)

東* (*)・。足利義尚奉公衆。

斎藤* (*)・。足利義尚奉公衆。

中条* (*)・。足利義尚奉公衆。

遠山* (*)・。足利義尚奉公衆。

葛山* (*)・。足利義尚奉公衆。

大原* (*)・。足利義尚奉公衆。

三上* (*)・。足利義尚奉公衆。

肥田* (*)・。足利義尚奉公衆。

明智* (*)・。足利義尚奉公衆。(京都在住の明智家が存在したか?)

<御台御供衆> 日野富子

<裏松日野家と三河の松平氏とは1460年代から家人、税金徴収代行人として主従の関係にあるようです。><北近江若狭街道の要衝を抑えて税を徴収していた様子です>

(東日本)

安東* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

田村* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。

長井* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

長・* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。

大原* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

三上* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

斎藤* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

中条* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・<1460年代松平家の三河進出に協力するか?>

千秋* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・<1460年代松平家の三河進出に協力するか?>

松波* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・<松波正五郎・・・。>

(西日本)

小早川* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

楢原* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

荒尾* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

大和* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

三吉* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

垪和* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

松田* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

塩冶* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

西郡* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

毛利* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

丹比* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

本郷* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

金山* (*)・。日野富子側近の御台御供衆。・

室町幕府・申次衆 足利家執事

<1459年足利義政室・今参局自害。三魔・鳥丸資任、有馬持家>

<足利将軍 申次衆>

伊勢* (*)・。<1460年代松平家の三河進出に協力するか?>

上野* (*)・。

大館* (*)・。

畠山* (*)・。

(御相伴衆) 大名7家

山名* (*)・。

一色* (*)・。

畠山* (*)・。

細川* (*)・。<1460年代松平家の三河進出に協力するか?>

赤松* (*)・。

京極* (*)・。

大内* (*)・。

(御供衆)

:義政・義尚 選抜

大館・細川・一色・上野・山名・富樫・武田・畠山・伊勢・赤松

:義植 選抜

大館・細川・一色・畠山・伊勢・赤松

12代:義晴 選抜

大館・細川・一色・上野・畠山・伊勢・朽木・朝倉

13代:義輝 選抜

大館・細川・仁木・一色・上野・畠山・武田・佐々木・和田・伊勢・三好・松永・朽木

14代:義栄 選抜

大館・細川・一色・畠山・荒川・伊勢・三好

1467年「応仁の乱」の東西両軍大名の動向

「応仁の乱」

西軍方=山名氏・大内氏・北畠氏・美濃土岐氏・斎藤氏

東軍方=細川氏・赤松氏・

流動的=斯波氏・朝倉氏・六角氏・今川氏

<堀越公方家流、足利将軍> 室町幕府・足利将軍家義政の弟・政知の系譜。

⇔△足利義晴 (1511~1550)足利第12代・征夷大将軍。義澄(伊豆堀越系)の息。母は日野氏。弟に(阿波公方)義維。近衛尚通の娘婿。大館常興の娘婿。1508年第10代・足利義稙(義材・義尹)を擁立した大内義興の上洛。細川高国に追放された11代将軍・足利義澄の息。赤松義村に養育される。10代足利義稙を追放した細川高国に擁立される。1525年北室町に柳原御所を建造。1526年細川晴元が弟・足利義維を擁立し堺に侵入。丹波国神尾山城主・柳本賢治の挙兵により、武田元光、高国とともに北近江朽木稙綱の拠点、朽木落ち。六角定頼の後援を得る。1534年細川晴元との和睦で入京。1541年「木沢長政の乱」に坂本落ち。1543年近江落ち、1546年晴元排除の「細川氏綱の乱」で坂本落ち。度々京都から近江に脱出。1546年隠居し嫡男・義輝を将軍に据える。1547年細川氏綱・遊佐長教と和睦し細川勝元と対立。六角定頼、薬師寺元房が離反したため晴元と和睦。近江穴太に居す。息に義輝、義昭、娘婿に武田義統、三好義継。甥に義栄。40歳。<前代の将軍達は室町幕府執事のページを参照して下さい。>

▽大館晴光 (*~1565)(新田)・左衛門佐・上総介・陸奥守。尚氏の息。足利義晴の義兄弟。弟に藤安、輝光。足利義輝の側近。幕府奉公衆。1559年上洛した上杉輝虎を接待。度々、越後入り。1565年謙信への使者。姉婿が足利義晴。息に輝光。

▽上野信孝 (*~1563)弥三郎。足利義輝の側近。幕府奉公衆。

▽三淵晴貞 (*)(足利)。晴政の息。足利義晴の側近。幕府奉公衆。娘婿に細川元有。外孫に三淵晴員、細川藤孝。息に晴貞。

▽三淵晴恒 (*)(足利)。晴貞の息。足利義晴の側近。幕府奉公衆。婿養子に三淵(細川)晴員。

▽松田頼興 (*)侍所開闔(かいこう)。1527年足利義晴の出陣に従い兵200を率いる。

▽松田盛秀 (*)対島守。侍所開闔。1546年祇園祭の喧嘩騒動を兵300で鎮圧。<後北条氏の重臣、松田氏と所縁ありか?>

仮の13・14代

足利幕府の変遷

仮の13代<細川晴元後見1531~1549年、三好三人衆後見1565~1568年>

⇔足利義維 (1509~1573)源ノ・堀越・(大内)・左馬頭・仮ノ13代将軍・よしつな・堺公方・「四条御所」。11代将軍・堀越足利義澄(伊豆堀越系)の息。室は大内義興の娘。細川高国に追放された10代・足利義稙の養子。阿波の細川持隆の下で、細川晴元とともに養育される。12代将軍・足利義晴(実兄)と管領・細川高国を、四国の細川晴元と三好元長が追放し、足利義維を擁立。堺に四条御所を設置。1532年三好元長の戦死により阿波に落ちる。一時周防に在国。1573年阿波平島に没。<三好家と、大内氏のつながりが見えてくるような、縁戚関係なのでは。大内氏的には裏切られた因縁のある関東公方系よりも、堀越公方系と結びつくことになったか。>

<丹波国> 高国→晴元へ転じる

⇔波多野稙通 (*~1531)(八上)・孫四郎・備前守・元清・(秀忠?)。足利幕府幕臣、細川家家臣。丹波国多紀郡領主。丹波八上城主。香西元盛の義兄。義弟に柳本賢治。11代将軍・義稙(~1523)から一字を下賜される。細川家の家督争いに細川高国を支持。のち澄元の息・細川晴元に従い細川高国を近江に追う。1526年細川高国の重臣・細川尹賢に義弟・香西元盛が討たれた為、阿波の足利義維、細川晴元、三好元長と同盟。「西七条川勝寺(桂川)の合戦」にて12代将軍足利義晴、細川高国(~1531)を破り追放。三好之長の嫡孫・三好元長が足利義維を細川晴元とともに擁立し和泉堺に新幕府を樹立する。のち三好元長と対立。1531年旧主・細川高国との「摂津山田合戦」に戦死。息に晴通。<秀忠は稙通の後継者で別個人らしい。>

⇔▽↓波多野秀忠 (*)(八上)・孫四郎・備前守。波多野稙通の跡職。1530年三好元長により縁戚・柳本家滅亡。1531年父・稙通(元清)は細川高国との「摂津山田合戦」に戦死。波多野惣領職。1533年細川高国陣営の細川晴国から離反。細川晴元の臣・三好長慶は娘婿。1544年丹波守護代職。のち内藤家と抗争。波多野(八上)晴通の代に松永氏により所領を奪われるが、1566年一族清秀の息で養子・秀治が八上城を奪取し再興する。<1530~1545年代にかけての波多野惣領か。>

⇔柳本賢治 (*~1530)丹波の豪族。香西元盛の実兄。義兄に波多野稙通(元清)。1526年細川高国の重臣・細川尹賢に義弟・元盛が討たれた為、阿波の足利義維、細川晴元、三好元長と同盟。「西七条川勝寺(桂川)の合戦」にて12代将軍足利義晴、細川高国を破り追放。三好之長の嫡孫・三好元長が足利義維を細川晴元とともに擁立し和泉堺に新幕府を樹立する。のち三好元長と対立。1528年大和国、河内国に乱入。足利義晴、義維の和睦に失敗。旧主・細川高国の命をうけた浦上村宗に暗殺される。丹波神尾山城主。父の死後、息・甚二郎は京都下京の柳本城にて三好元長に討たれる。

細川高国と対立する香西元盛3兄弟。

<河内国>

⇔木沢長政 (1493*~1542)左京亮・河内守護代。畠山家家臣。1530年細川晴元家臣となり高国方を攻撃。1531年三好元長に主・細川高国を討たれる。(典厩家)細川尹賢を滅ぼし河内飯森(飯盛山)城主。旧主・畠山義宣(畠山持国の息・義堯)に攻撃されるが、細川晴元と本願寺の後援を得て、1532年畠山義宣(義堯)を河内高屋城に滅ぼす。続いて三好元長を堺に討つ。1536年大和信貴山城築城。山城笠置山城を修復。独自の勢力を伸ばす。のち細川晴元、三好政長、三好長慶、畠山植長、河内守護代・遊佐長教と対立。河内守護・畠山政国を支援するが河内太平寺にて戦死。<松永久秀よりも以前にいた、型破りな人物です。>

木沢長政の主家・畠山氏。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?