中国日記*1996年夏 その2

この記事はかつて「joyful music」という自サイト(すでに閉鎖)で公開していた旅日記を移設し、加筆修正したものです。

長春での生活

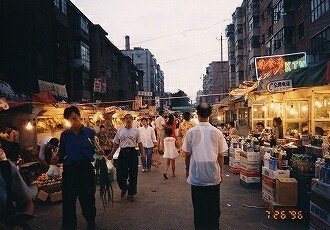

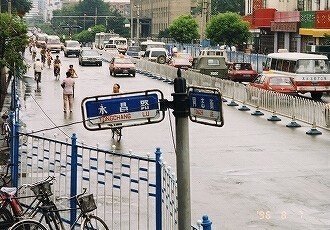

↑ 「永昌路」の買い物ストリート。

食べ物から日用品から、いろいろ売ってあります。

長春にある吉林大学での短期語学研修が始まった。中国での生活パターン…朝7時~朝食。朝8時~午後12時、中国語の授業。留学生宿舎に帰ってお昼を食べて、午後は自由時間。日によって、市内観光などが入る。

留学生宿舎「北苑(ベイユエン)」は普通のホテルのようで、居心地はいい。2名一室で、毎日清掃が入ってくれる。

温水シャワーは20時~22時。ドラマなどに見とれていて22時を過ぎると、途端に水になったりする。しかし、時間内でも急に熱湯だけ、水だけになったりするので心臓の悪い方は要注意!!

留学生活あれこれ

以下は当時のメモを転記したものです。……

偽皇宮の見学。ラストエンペラー愛親覚羅溥儀が住んだ、紫禁城に比べればほんの小さな宮殿だ。中には、日本軍の悪行を記録した写真などがあり、厳粛な気分になる。また街歩きで「中興大厦」というデパートに行き、トイレットペーパーや中国ポップスの磁帯(カセットテープ)を見た。このとき旗袍(チーパオ、チャイナドレス)をみんなでオーダーした。

17日に日本を離れて5日目、そろそろ洗濯機で一斉に洗濯をしたくなった。これまでは手で洗っていたのだ。が、宿舎には3つしか洗濯機が無く、争奪戦が予想されたため、やはり手で洗った。明日から授業か……

7月22日。8時から学校だ。まず、クラス分けの試験があった。しかし難しすぎたため、誰も解き進めることができず、易しい試験問題に取り替えられた。ああ、語学力の無さよ……(涙)

授業終了のベルは火災報知気のような音だ。先生の話を集中して聞いていると突然非常ベルが鳴る感じなので、ものすごくたまげる。これにはなかなか慣れなかった。

帰り道、屋台でマンガを売っていた。見ると、「機器猫」(ドラえもん)を売っていたので、誰かへのお土産にしよう~~♪と思って購入!

テレビで「東京愛情故事」(東京ラブストーリー)をやってる。「カンチ」「リカ」が「ワンヅー」と「リージャー」になっていた。

「東京ラブストーリー」は実際に、現地の学生が日本語を学ぶときの教材になっていたようで、学生さんに聞くと十中八九「見たことがある! それで日本語を学んでいた」という答えが返ってきた。

そしてお風呂でビックリすることが発生していた。初日、同室の友人が先にシャワーを浴びようとフロ場に入ってしばらくして……「うわぁ!」という声が聞こえた。真相は、翌日私が先にフロ場に入って明らかとなる。なんと、ミミズが床のタイルの隙間にハマっていたのだ、何匹も……。湯を浴びたので、ノロノロと動き出したのだった。それ以来、フロに入るときには、まず洋式便器のフタに上り、シャワーで熱湯を床に流して、ミミズを追い払ってから入ることになった。たくましくなっていく自分を感じた。(笑)

上はお世話になった留学生宿舎「北苑」。

下は授業を受けた図書館内部。薄暗く、涼しい。

吉林省トイレ事情1996

公衆トイレは、「公厠(ゴンツァー)」という。タダのところもあるし、5角取るところもある。有料だからといって清潔だというわけではない。

無料のトイレで、普通のものは「レンガの四角い建物、仕切り無し、穴があいているだけ」。お金を取るのはこれに「半仕切り付き」。仕切りがあってもドアがない。仕切りだって、立ち上がったら腰のところまでしかない。立ち上がったら隣の人と笑顔で挨拶しよう……「ニイハオ!!」

しかし、中国のトイレには厳格な決まりがあった。どんなに汚いトイレでも、街中にあるものは、「男性用」「女性用」と分かれているのだ。田舎に行かない限り、男性と女性が同じトイレを使うことは無いという。日本では、街中でも喫茶店などでトイレが一つしかなかったりする。これを考えれば、さすが「男女七歳にして席を同じゅうせず」だなあと、思った。

中国減肥事情1996

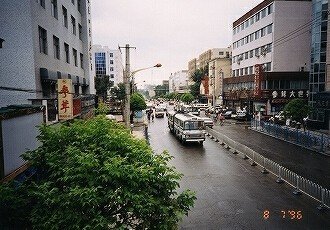

同志街、車の数が少ない。

中国では、女性は小さい頃から減肥(ジエンフェイ、ダイエット)をしているという。私のようにフクヨカな女性は、イレギュラーなのだそうだ。テレビでも、オリンピック選手が「私はこの減肥スープを愛用しています」とニッコリ笑うCMや、ふっくらした男性タレントが減肥食品を持って「私もこれで頑張るゾ!」と言うCMをよく見かける。

太ることを、中国語では「発福(ファーフゥ)」という。「みんなが食べられることが、基本的人権だ」という国だけあって、食べることができる=幸せ、なのだろうか。しかし、女性は太ってはイケナイらしい。特に、若い女性は。ちょっとだけ、「人権」について考え直してほしいなーと思った。

(中国日記*1996年夏 その3 につづく。

次は汽車で北京に向かいます。お楽しみに。)

©六華 このnoteの文章や写真の無断使用、転載、保存を禁じます。