【ブロック大会】たくさんの原体験を作っていただけたことに感謝!

9月4日(土)、公益社団法人日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会の第49回神奈川ブロック大会津久井大会が開催されました。

昨年は平塚大会ということで、今年茅ヶ崎青年会議所の専務を務めてくれている金子遥君が昨年度の神奈川ブロック協議会のブロック大会運営委員会の委員長を務められていて、個人的にもとても楽しみにしていました。

ただ、昨年一気に広まった新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止になってしまい、その代わりとして「かなブロTV〜ひらけ!可能性の扉~」と題したJ;COM湘南様との事業を行ったことは今でもよく覚えています。

だからこそ、2021年度の坂倉会長や、公益社団法人津久井青年会議所の久保理事長は、このコロナ禍でどのように開催するかに昨年の今頃からすごく考えてこられたのだと思います。

そんな想いの詰まった神奈川ブロック大会が今週末、オンラインという形で開催されました。

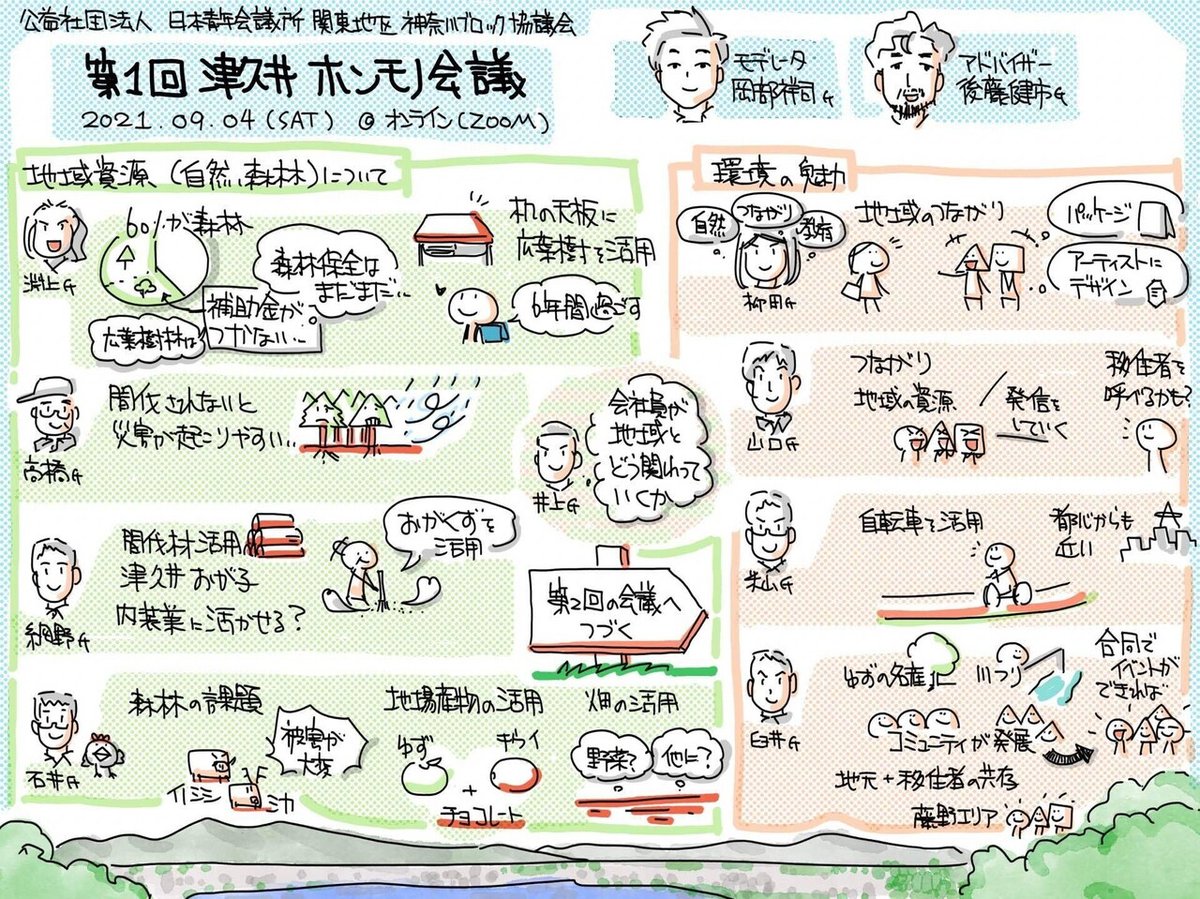

第1回津久井ホンモノ会議

全国どの自治体もそうですが、人口減少時代に突入して持続可能なまちづくりをどのようにしていくべきかが議論されています。私たち茅ヶ崎青年会議所でいえば、本年取り組んでいるDX(デジタルトランスフォーメーション)を軸としたまちづくりもその視点です。

今回、津久井が大会の主管を務められるため、その津久井の価値をいかに引き出すかがテーマとなり、ディスカッションが行われました。

モデレーターを務められていたのは一般社団法人横浜青年会議所の歴代理事長も歴任された岡部祥司さん。私にとっては青年会議所活動に従事する上でのロールモデルの方です。こんな人みたいに自分もやっていきたいなぁって憧れてきて、早7年くらいです。笑

やっぱりどのまちでも魅力に感じる部分はそれを支える人たちの魅力に他ならず、地域性はあるものの日本人同士で際立った差というのはあまりないもので、「地域の資源」×「人」でまちは構成されているなと改めて感じます。

その組み合わせを、資源を磨いたり、人を発掘したり、という取り組みと合わせて資源と人とでどのようなアウトプットをしていくか、それを地域で共有してプライドにまで醸成できるか、と考えていくと非常に奥深くてまちづくりの超面白い部分に入っていきます。

そんなワクワクを感じさせてくれるファンクションでした。

未来をつくる思考法~コロナ禍で変わるもの、変わらないもの~

コロナ禍で私たちはどう変わるのか。いや、すでに変わり始めていることをどのように捉え直すべきなのか、と表現した方がしっくりくるような内容でした。

ご存知の方も多いとは思いますが、日本経済新聞で下記の特集を組んでいます。

「データで読む地域再生」とありますが、際立って全国の地方の動きに目をやると、いかにテレワークを引っ張り込めるか、というテーマでコワーキングスペースを官民で展開したりしている様子が読み取れます。さらには5G環境の整備など、東京一極集中から地方に分散する流れをキャッチしようと躍起になっているわけです。

こうなってくると、一気に全国どこでも仕事環境は確保できるようになってきまして、結局何をもってその地を選ぶかというと「子育てのしやすさ」だったり、「自然環境」「お洒落さ」などの要素になってくるため、やはりこれらの部分は青年会議所が取り組むべきテーマなのだと思います。

幸いにもこの動きを後押しするべく国も様々なインセンティブや制度を設けていて、自治体から発案されるアイデアを実現できる体制が整っています。あとは、そこにチャレンジできる人材が行政内部にいるかどうか、牽引できるリーダーがいるかどうかにかかってくるわけで、行政内部の機運を作り出すためにも私たちは積極的に行政内部のキーパーソンや首長と対話を重ねるべきというのが私の考えです。

講演内容も井原慶子さんも山口真由さんも大変魅力的なお話しでしたし、同時に体験に基づいたお話だったためすごく地に足のついたしっかりした議論がなされていました。すごく聞き込んでしまいました。

森のこえ~積み木に未来をのせて~

上記のページをご覧いただくと、この事業の意義・価値が伝わると思います。

この事業の担当は共創者育成委員会という委員会名です。

今年の坂倉会長体制は、共創する未来(あす)なる地域へというスローガンを掲げて運動を展開していることからもわかりますが、この共創者育成委員会が担う役割は明確です。

SDGsの17番目のゴールがパートナーシップを掲げているように、現代の社会課題の解決には共創による他ありません。この事業はこの共創を生み出すために津久井の資源という自分事できる要素を用いてまちづくりを考える内容でした。

映し出されるモニュメントの一つ一つのが本当に素敵で、素晴らしい事業でした。

この共創者育成委員会の副委員長として出向している高久君のFacebookから転載させていただいたお写真です。

大会式典

青年会議所の式典は、一流です。所属している私の立場で言うのもいやらしいですが、一流であるべきだと心から思っています。

これはこの式典のセレモニーのときの一部です。茅ヶ崎青年会議所から出向している加賀妻英樹君。この映像をオンラインを通じて観ているときに、私は心から坂倉会長をはじめとする神奈川ブロック協議会の皆様に感謝しました。

彼が委員長として出向することになったとき、彼自身は決してそこまでの覚悟が醸成されているとは言えない状況でした。しかしながら、本当にたくさんの修練を味わいながら、そしてLOMでは(申し訳ないけど)なかなか味わうことのできないくらいの厳しさと温かさの中で、信じられないくらいに成長されたことを目の当たりにし、込み上げてくるものがありました。

神奈川ブロック協議会にとっては1年間の最大の運動の発信の場であるブロック大会を理事長という立場で見たときに、県内に1000名を超える現役会員から集まった精鋭をここまでの組織に持っていく力の強さに、圧倒的なものを感じました。

ちなみに、この式典はYouTubeでの配信となりました。

この場合、実際にご視聴されている人の詳細は運営側には分からないため、私たちのような組織では色々と難しい部分もあります。しかしながら、コロナ禍でも安定したクオリティで発信をして事業の目的を達成していくためには、やはり最善の方法だと思います。

茅ヶ崎青年会議所の歴代理事長で、神奈川ブロック協議会の歴代会長も歴任された亀井信幸先輩もご視聴くださっていて、交流会まで終えてすぐに「よかったね」とメッセージをいただきました。

交流会

例年であれば、大会式典まで終えたあとは、みんなで打ち上げ的に交流会をするのが通例です。この交流会と、ブロック大会と抱き合わせで開催されるお祭りなどが、大会を主管する青年会議所の事業となります。ここは主管青年会議所のプライドにかけて、めちゃくちゃ頑張るわけです。

2017年に茅ヶ崎でブロック大会を開催していただいたときの交流会は、瀬川先輩が意地をかけて本当に素敵な設になりました。(私自身はあの交流会が今でも誇りです。)

今年はオンラインでの開催ということで、久保理事長をはじめとする津久井青年会議所の皆様もどうするかを本当に腐心されたことと推察されます。しかしながら、本当に県内のメンバーのためだけを考えてプログラムを考えて、そしてスリムにしたのだろうと感じました。

本当に津久井青年会議所の皆様を尊敬します。

さて、今回のブロック大会では全てのファンクションで茅ヶ崎青年会議所のメンバーが活躍している姿を見ることができました。組織を預かる立場になって初めて気がつくことがあります。

それは、

出向という仕組みほど、よくできたものはないな

ということです。

よく、「時間ができたら出向したい」「お金があれば出向したい」というように語られることが多い出向ですが、余裕があるからやるものではないんですよね。むしろ、成長して時間やお金を作れるようにするくらいの成果を目指すのが出向と言ってもいいかもしれません。それを可能にするのは、自分自身のためだけでなくて、所属青年会議所の看板を背負ってプライドをかけて努力をするというプロセスがあるからだと思います。

今年は神奈川ブロック協議会への出向者輩出にたくさんのドラマがありました。でも、いろいろあったけど今回のブロック大会を観たときに、本当にみなさんスゴイなって思いました。これは自分たちの会議所だけでは少なくとも今は難しいなって思いました。

身近なメンバーの活躍をたくさん見ることのできた神奈川ブロック大会津久井大会。関係者の皆様、本当にお疲れ様でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?