表現の自由か、文化盗用か?あるいは米出版業界の構造問題なのか? American Dirtを読んだらわかったこと、わからないこと

今アメリカでいちばん熱く語られているベストセラーはおそらくAmerican Dirtだ。この本が白人著者によるメキシコ文化の盗用なのか、単にリサーチが足りない駄作なのか、ジャンル・フィクションと呼ばれる大衆小説だからこれでいいのか、オプラ・ウィンフリーがブッククラブ推薦図書のお墨付きをつけるほど面白いのか、まぁそんなことを巡って南米系の出版関係者を中心に論争が沸き起こっている。

とりあえずざっとあらすじを紹介すると、主人公のリディアはメキシコのアカプルコで書店を経営する中産階級層の30代の女性。メキシコシティーの大学で知り合ったセバスチャンとの間に8歳になる息子のルカがいる。

姪っ子の15歳のバースデーを祝って親戚が集まったガーデンパーティーに、いきなりドラッグのカルテルの一味と思しき集団が銃撃してくる。たまたま屋内でトイレを使っていたルカとバスタブに隠れたリディアは助かったが、夫をはじめ親戚16人が惨殺されてしまい、リディアはとにかくアカプルコから脱出、アメリカに逃げる決意をする。

母と息子を執拗に追うカルテルのボスは、それまでハヴィエと名乗り、リディアの本屋に立ち寄っては好きな文学について、お互いの家族について語り合う友人だった。もしお互い結婚していなかったら違う人生があったかも…と(お世辞にも上手いとは言えない)自作の詩を持ってくる彼だったが、リディアの夫はドラッグ問題に詳しい地元紙のレポーターで、ハヴィエの私生活を暴き、それが元となってハヴィエは復讐の鬼と化し、一家を抹殺しようとする。

アメリカに逃げるしかないと決心したリディアだったが、身分証明書も持たないまま急に家を飛び出したので飛行機で脱出はできず、中南米からの難民が命の危険を冒して飛び乗る貨物列車、「ラ・ベスチア」で北を目指す。途中で知り合ったグアテマラからのティーンエイジャー姉妹に対しても母親のような情が芽生え、苦難を共にしながらも国境の町にたどり着き、コヨーテと呼ばれる密入国案内人に連れられてアメリカの国境を超える…

とまぁわかりやすいストーリーはさておき、この本は最初から破格の扱いがされていた1冊だった。まず出版権がオークションにかけられ、マクミラン傘下のインプリント、Flatiron Booksが7ケタ(ドル)、つまり、ン億円という値段で競り落とした。さらに刊行前にハリウッドで映画化の話が決まった。この頃、トランプ政権がメキシコの国境を超えてくる難民に容赦ない隔離措置を取り、国内のリベラルが心を痛めていたという背景も、この本が盛り上がった理由のひとつだろう。

何よりも、オプラ・ウィンフリーが自身の番組の「ブッククラブ」で課題本に選び、全国ネットの朝のTV番組でお披露目をしたことが大きいだろう。ウィンフリーのブッククラブはノーベル文学賞作家のトニ・モリソンから無名の新人作家まで、毎回のようにベストセラーを世に送り出すほどの影響力がある。

これと同時に、この本に対する不満がラティーノ・コミュニティーから沸き起こった。American Dirtは、母と幼い息子が故郷の暴力を逃れて、アメリカにたどり着こうとするストーリーだが、南アメリカが残虐なドラッグカルテルに牛耳られた悪い国で、反対にアメリカがいかにも天国であるかの描写は現実に即していない、と。

批判する文章の中でよく使われている言葉がfetishizing of the Mexican cultureとか、trauma pornというもの。「フェティシャイズ」とはエドワード・サイード言うところの「オリエンタリズム」に通じる感覚で、他者の文化を異端なもの、珍しいものとして面白がることを指している。つまり日本人以外の人が妙にニンジャとかゲイシャというものを珍しがって語るときのあの居心地の悪さ、といえばわかるだろうか?

一方の「トラウマ・ポルノ」は、ベストセラーだけでなく、最近は映画やテレビ番組にも使われる言葉で、ポルノのように、胸を張って好きとは言えないがどうしても見ちゃう/聞いちゃう/読んじゃう禁断のコンテンツを指す。日本語だとめいろまさんが「キャリアポルノ」って言葉で啓蒙系の意識高い本をバカにしてたよね。ああいう使い方をするわけ。ここの「トラウマ・ポルノ」は最近だとHuluのドラマ『ハンドメイズ・テイル』の2シーズン目とかがそう言われてた。それからSNSで回ってくる自殺現場の写真とか、実際の拷問レイプ映像とか、その類もそう。

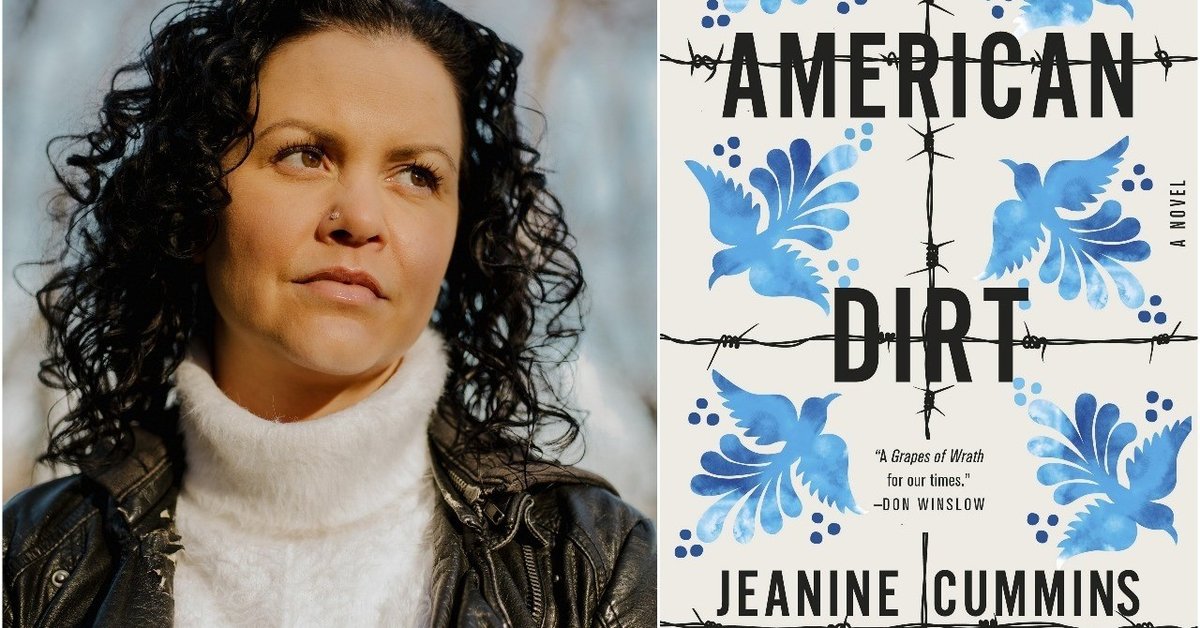

American Dirtが批判されている理由のひとつは、著者のジニーン・カミンズが「メキシコをはじめとする南米の難民の人たちの苦悩に焦点をあてたかった」と言いながら、メキシコ人の体型や、南米人の肌の色についてどこか貶めた表現を使っているから。彼女はこの本を出すにあたっては祖母がプエルトリコ出身だということを強調していたが、それまでは自分を白人と言っていたらしいし。PBSでも「マイノリティーの、特に女性の声が他の文化によって勝手に利用されてきた歴史があることは理解しています。その中でも私は悪用する側にはなるまいとしてきた」とは言ってるんですが。

そして難しいのが、この本に対する批判が文化の盗用を訴えるものなのか、それとも表現の自由の侵害なのか、ってことですね。メキシコ文化を扱った本はメキシコ人しか書いてはいけない…なんてこと言ったら、それこそシェークスピアなんて書いた作品ぜんぶ文化の盗用になっちゃうしね。

でもやっぱりアーサー・ゴールデンが書いたベストセラー、『さゆり』を読むと日本人としてモヤモヤする部分もあったでしょう? 彼は一応、ニューヨーク在住で昔ほんとうに芸妓だったナントカ千代さんって女性に取材してして書いたわけだし、あの作品はあくまでもフィクションだったわけだし。

特にアメリカのように多民族国家の場合、誰が何を書いてもぎゃあぎゃあうるさいことを言う人はどこかにいるわけで。私個人としては文化の盗用を振り回して他人の創作活動にケチをつける気はないんだけど、やっぱりそこに他文化への尊敬と、それをちゃんと理解しようという真摯な態度が伝わらないと炎上しまっせ、ということかな。

これはファッションも同じ。着物をデフォルメした服をデザインすると着物ポリスの皆さんは黙ってないし…でもそんなこと言ったら日本人はチャイナドレス着るな、みたいなところに行きつくし…。

American Dirtの場合、ニューヨーク・タイムズの書評でも(もうカクタニさんじゃないよw)キャラクターが浅い、文章も下手、細かい人物描写ができていないとけちょんけちょんだった。でもその一方で、サンドラ・シスネロスのようにメキシコ系チカーナ文学の第一人者ながらこの本に好意的な人もいたりして。

文化の盗用問題よりも、今回この文章を書くにあたって個人的にちょっと辛いのがアメリカの出版業界の構造問題。相変わらず75%が白人という統計がある。私は5年ほど最大手のランダムハウスにいたけれど、1000人近い従業員がいて、ついに同胞の日本人には会わなかった。いや、ひとりクラウンにいたデザイナー志望のインターンの子が純ジャパだったかな。でもこの業界が合わないと思ったのか、インターンやってもビザまで出してまで雇おうという人材ではなかったのか、しばらくしたらいなくなっちゃった。業界としてはミチコ・カクタニや、モトコ・リッチ(東京支局長になる前に出版業会担当の番記者だった)がいたけど、知り会えずじまい。社内を歩いて、各部屋やブースに出ている下の名前が日本人っぽいと「お?」って反応するくらい珍しかった。みんなハーフとか日系ヨンセイだったりしたけど。

こんな風に白人が大多数を占めるアメリカの出版業界が、マイノリティーの語り手として誰がふさわしいのかを選び、そこに配慮が足りなかったから今回の炎上になったと指摘されていて、それは否定できない。出版業界ってところは、つまりはリベラルな大学で文学を専攻するような裕福な家庭のおぼっちゃまお嬢ちゃまがコネでやってくる世界から抜けきれてないし、上昇志向のあるマイノリティーの人が頑張って大学出て就職してニューヨークで暮らしていくには圧倒的に給料低いしね。

こういった人材的な構造問題と、シーズンごとに「イチ押し」の新刊をあらかじめ決めておいて他のタイトルを犠牲にしてでもそれを売り込んでいく大手出版社のやり方にも問題がある。マクミランが社を挙げてAmerican Dirtを売り込んだはいいが、今回非難ゴーゴーなのは出版記念パーティーでテーブルに用意されたフラワーアレンジメントにプラスチック製の鉄格子が巻きつけてあったこととか、著者が表紙デザインをネイルアートにした手の写真をインスタグラムにアップしたこととか。

出版社としてもマクミランがなんのprecautionつまり予防線を張っていなかったわけではなかった。スペイン語の部分はアルゼンチンの人がチェックしたし、sensitivity readerにも読ませたと言う。このセンシテイビティー・リーダーというのは、題材となっている文化背景に近い人の意見を聞く、というお役目で、私もランダムハウスが日本の本を翻訳して出す場合に、なんのゆかりもないインプリントに呼ばれて意見を聞かれた記憶がある。でもサンプル1人、みたいなサーベイになんの意味があるというのか? それは私が日本人全員の感じ方がわかる、ってな話なわけだし。

最後にひとつ、American Dirtを実際に読んで感じたのは「あ〜、これ何かに似ている」という読後感。そう、これダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』っぽいんですよ、本としての作りが。

まずのっけから少年の頭上を弾丸がかすめるシーンで始まって、息をつかせぬスピードの逃避行。まぁエンタメなんだから少年や主人公が志半ばで死んじゃったりはしないよね、とは思うけど、どういう危険をどう切り抜けるのか次を読みたくなるpage turner。それがまた絶妙な危機一髪の偶然で命が助かったり、たまたま手にしたスマホで謎が溶けちゃったりw(そういえば昔、いつかショボいミステリー書いたらPaige Turnerってペンネームにしようと思ってたんだ)

各チャプターが短いのも、謎解きがわかりやすいのもダ・ヴィンチ・コードと同じ。いやしかし、あの本も、フランス人をはじめとするヨーロッパの皆さんの描き方とか、宗教の描写もステレオタイプ丸出しだったし、フランス人がアメリカに移民してるマイノリティーだったらみんな怒ってるよね。普段からアメリカ文化をバカにしているおフランス人だから「あ゛〜、おバカなアメリカ人がルーブル美術館やスコットランドの教会についてテケトーなこと書いてるよ」で済んだわけで。でも確かマグダラのマリアがキリストと結婚して子どもをもうけてたって描写でレバノンでは禁書になってたはず。

でもあの本を読んだおかげで初めてパスポートを取ってヨーロッパ旅行に出かけたっていうアメリカ人も大勢いたわけだし、レオナルド・ダヴィンチの宗教画に興味をもった人もいただろうし、私みたいにグノーシス主義について文献をあれこれ読んじゃったりした人もいただろうし。

普段本なんか読まないような人でも楽しめるスリラーだったからこそバカ売れして、版元もだいぶ潤った。そのお金が他の作家の本にも回されただろうし、功罪両方あったけど、そういう本があってもいいというのが私の立場だ。だからAmerican Dirtを読んだ時も同じようなことを思った。賛否両論があるのを承知で読めば、これのどこがメキシコの現実と違うのかとアカプルコに行ってみようという人もいるだろうし、じゃあ他にどんなメキシコ系の作家が評価されているのかと読んでみる人もいるだろう。

私はスペイン語ダメダメだし、メキシコは未踏の地なので地元の人のようにこの本のどこが現実に即していないのか判断することはできない。そういう「外の人」としてこのスリラーを楽しめる人の部類だったと思う。

結局、出版社がお膳立てしていた著者ツアーは途中ですべてキャンセルされ、マクミランのジョン・サージェントCEOはラティーノ・コミュニティーの代表の人たちと話し合いの場を持って、これからいっそう社内の多様化に尽力すると約束した。ブッククラブの予定は変更されず、ウィンフリーは「いつもよりさらに深くこの本の意義について話し合える機会にした」と言っている。

さて、どうなりますことやら。2月9日付けのニューヨーク・タイムズのベストセラーリストでは、みごと初登場第1位になってるし。

追記:界三保さんがFBで、すでに日本語版が出ていることを指摘してくれましたので。一昨年にタトルさん通して版権とったのは知ってたけど、このタイトルじゃわからない〜w まぁ、私がハヤカワさんにインフルエンサー認定されてないってことですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?