ちょっと複雑な、たたら製鉄の遺跡

砂鉄と炭を使った、日本独自の製鉄法にたたらというのがあります。

その遺跡が見つかったというので、見学会に行きました。

このところ、鳥取県日野町ではたたらの学術的な要素についても注目され、遺跡調査や講演会などで取り上げられるようになっています。

今回も、5回に分けてバスで現地まで送ってくれます。

私は午後の部に参加しました。

10人ほどの人がバスに同乗されました。

今までの遺跡見学会に比べて、少しづつ参加者が増えているのが、たたらに対する関心の高さを感じさせます。

午前の部は鳥取県米子市からの参加者が多かったそうです。

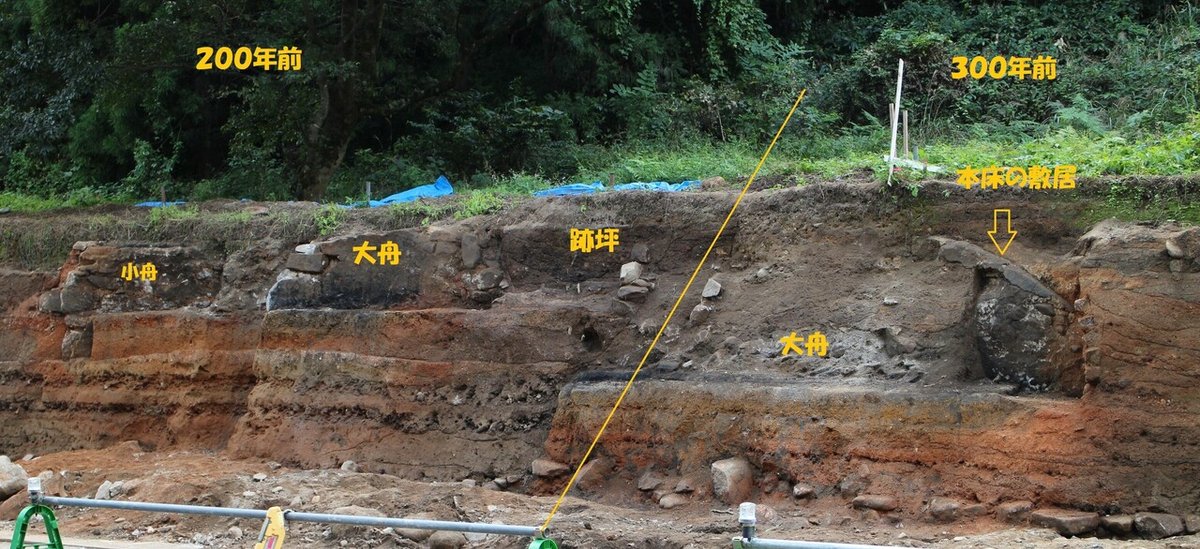

今回は工事現場の法面からの発掘で、側面であるためわかりにくくなっています。

さらに、よくある地下構造の輪切りではなく、道路に沿って縦に切り取った部分が露出しているので、よりわかりにくいのです。

なるたけわかりやすいように今回も画像をお使って説明します。

(遺跡やたたらに興味のない方には面白くないかもしれません)

上空から見た才之原たたらの地下は、このようになっています。

赤い線が切り取り線です。

この箱型の中に炭を詰めたり、空洞を作ったりして保温構造を作りました。

先人たちの苦労が伺えます。

この断面は写真で見るとこうなります。

古い方は300年前を想定しておられます。

ここからは陶器が出ているので、それが手掛かりになっています。

新しい方は200年前。

日野町文化審議委員さんから指摘していただいた黒坂の古文書に「藪津付近の冬の雪かきを緒方のたたら場にいる人夫に頼んだ」というのがあるそうです。

このたたらの場所が藪津なので、大鉄山師「緒方家」がやっていたたたら場であろうと想定し、200年前と推測しています。

古い大舟(炉の下にあり、保温をするために炭を詰めた空間)の地下には坊主石と呼ばれる大きな石が敷き詰められており、その下にも大量の石が埋められていました。

その上に鉄滓や粘土で地層を作って防湿しています。

炉の直下に当たる大舟はかなり深いところから炭を敷き詰めています。

大舟の後ろには柱らしき跡があります(ここからは見えません)。

柱があるということは、地上に建物があったということ。

炉でガンガン火をたくので、その上にある建物は火が燃え移らないように大型の建物が必要です。

そんな建物が建っていたということになります。

しかし、柱の位置が近世の高殿(たたらのための大型建造物)とは少し柱の位置が違います。

どのような構造になっていたのか知りたいところです。

続いて新しいほうの地下構造を拡大してみます。

(左から)小舟(防湿のための空洞)の内壁面があり、空洞部分があって、大舟との境の壁面(石垣状)。その右に大舟の内面が露出した状態です。

大舟の壁面には詰め込まれ、焼しめられていた木炭の跡が見えます。

新しい大舟の地下も鉄滓と粘土で層を作ってありますが、その上に花崗岩の粒と粘土を突き固めた層があり蓋をした格好になっています。

大舟は古い方に比べてみると、かなり浅くなっているのがわかります。

つまり、古いものは地下の層が浅くて大舟を深くしている。

新しいほうは、地下層を厚くして、大舟を浅くしている。

構造が違っています。

ふたたび右の古いほうの拡大図です。

本床土居というのは、本床のまわりに作ってあった敷居のことです。

それがしっかりとコンクリートのように突き固められて残っています。

こうして詳しく説明しても、なかなかわかりづらいだろうと思います。

説明しようとする私にも分かりづらいんですから。

なお、この遺跡の一部分を樹脂で固めて残してあります。

この遺跡は道路工事でなくなりますが、一部は移送して保存されることになりました。

今後日野町で公開展示する予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?