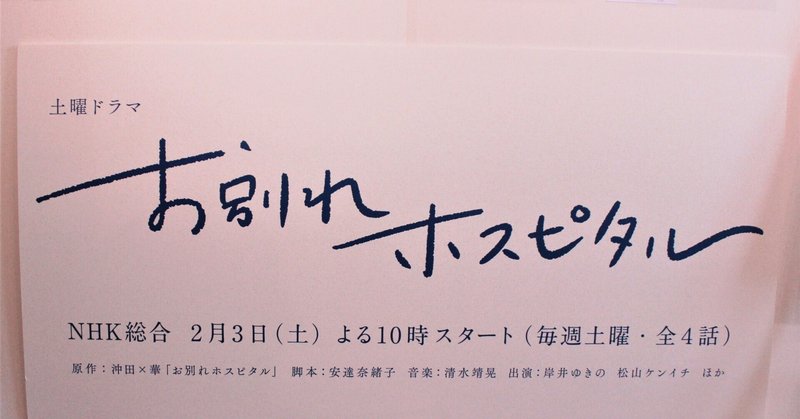

ドラマ『お別れホスピタル』

普段忘れがちだが、人間もまた動物の一種である。

たまたま脳が発達して二足歩行で両手が使え、言葉を持ち、知性を得て、作り上げた文明の一員として生きているが、誰でもいずれは老いて衰え、死を迎える。

そのことを改めて思い起こさせるドラマが制作された。

2024年2月にNHK総合で放送された『お別れホスピタル』(全4回)。この月は図らずもNHKドラマを3本(『光る君へ』『ブギウギ』)追いかけるはめとなった。

マームちゃんください

第1回の冒頭は、冬の夜明け前の海辺から始まる。

カーラジオを選局する主役が映った途端

「あれ、みーちゃん(永浦未知)?」

と一瞬思った。

途中から登場する青年医師も”菅波先生”風のいでたち。

いずれも異なる俳優さんが演じているが、美しくもどこか哀しい映像の空気感にピンと来るものがあった。

エンドロールに「脚本 安達奈緒子」と表示されている。

ああ、やはり。

納得が行った。これは、鑑賞に相応の覚悟を要するドラマである。第1回は流して見てしまったが再放送を録画し、以後最終回まで全て録画をかけた。

この物語の主役、辺見歩は海に面した病院の療養病棟で働く看護師。いつ急変するかもしれない患者、認知症や不穏で暴れる患者を相手にてんやわんやの場面が映し出されたが、

「マームちゃん、くださ~い!」

と大声で繰り返し叫ぶ高齢女性患者が出てきて、再度びっくり。数年前、あるWebマガジンで一部公開されていたコミック作品の映像化とわかる。原作では実在のお菓子の名前がそのまま使われていたが、公共放送的に変更しているのだろう。

コミックの世界に関しては全く不案内な私でも、作品の映像化にまつわるトラブルが社会問題に発展していることくらいは知っている。少し身構えてしまったが、本作の原作者沖田×華さんと安達さんとの間には強い信頼関係があり、沖田先生は最終回看護師役でドラマの画面にも登場したと聞いて、安心して見ることができた。沖田先生は放送終了後旧twitterのXにお礼と感激のイラストを描いている。

ひたすらお菓子をねだる姿には、ほろ苦い思い出が重なる。

30年近く前に亡くなった私の妹は、出生時トラブルで重度知的障碍者としての人生を歩んだ。ガサガサ動き回り、目に見えるものは何にでもハサミを入れる。黒板を爪でひっかくような奇声を常に上げ、泣き叫ぶ。一般人は静粛にしていないときつく叱られるはずの場でも、なぜか免責される。度重なると窮屈な行儀を守るのが馬鹿馬鹿しくなる。食い意地が張っていて、おかわりをしないと気が済まない。(おかげで私は”食べ尽くし系”に育ってしまい、ずいぶんと人間関係を壊した。家族で囲む食卓はもうこりごり、会食は落ち着かない。”飯はひとりで食うべかりけり”、である。)自分の思い通りにならないとその場にしゃがみ込み、「いやだよー、ここにいる!」と叫び、”子泣きじじい”の如くテコでも動かない。

その妹はグリコのポッキーが大好物だった。母と一緒に買い物に行くと必ずねだり、毎日買っていた。スーパーマーケットの定休日が理解できず、一日中泣き叫ぶ。母の手持ちのお金が少ない時、「今日はだめ」といくら言っても聞かず、棚に戻そうとした瞬間に妹は封を開けてしまったと言う。母は最後までその時のことを悔やんでいた。当然、家にはポッキーがたまる。夏にはチョコレートが溶けた状態で積み上がる。フードロスという概念などなかった時代である。

ゆえにWebマガジンで「カントリーばあさん」のエピソードを読んだときは、背筋が寒くなった。妹のように生まれながらの障害でお菓子ねだりが習慣になるのならまだしも、年老いて認知症ゆえにそうなるのは正直怖い、怖すぎる。

妹の存在は、私に「家族を作る」「子供ができる」ことへの不信感を植え付けるには十分すぎた。未来に何も残さないことこそがわが使命と心得た。流れる雲のように旅して、ひとりで世を去りたい、亡骸は海に流してほしいという人生観の根源となっている。今は”きょうだい児”という言葉ができているらしいが、とうの昔に死別している私には縁のない話。

「マームちゃんばあさん」の太田は、高齢女性患者2人(野中・山崎)と同室のベッドで暮らしていたが、一番明朗でおしゃべりだった山崎がある日癌疼痛に苦しみはじめ、そのまま亡くなる。愛想の悪かった野中、そして太田が翌朝までに相次いで臨終を迎えた。辺見は茫然とする間もなく、太田からおすそ分けされたマームちゃんの包みをポケットから取り出してかじり、新たな患者に対応する。

9年前、母が終末期病棟で臨終を迎えた日。

21時近く、遺体を迎えるべく帰宅しようとした私の耳に、既に消灯されて真っ暗な隣の病室から

「いたいよーっ、助けてーっ!」

という高齢女性の叫び声が上がっていたことを、今更ながらに思い出す。

私は、人生のソフトランディングができるのだろうか。

かもめが飛ぶように

次に入院してきた患者はドラマ冒頭、夜明けの海岸道路で辺見が偶然出会った男性、本庄。

本庄は50代後半。スキルス胃がんと診断され、余命半年と言われている。昔なつかしいタイプのおじさん。身寄りはいない。若い頃の無茶を屈託なく話し、”自業自得”と笑い飛ばす。今でもつい「看護婦」と呼んでしまい、辺見にたしなめられる。海岸で辺見と会った時は強い風に舞うチラシを敏速に足で止めていたが、症状が急に進行したのか、入院時は車いすに座っている。トイレで喫煙して警報が鳴ると「鳴っちゃったものはしょうがないから、最後まで吸わないとね。」と、あっけらかんと笑い、辺見に煙草を没収される。

そんな本庄だが、辺見と親しくなると病院の屋上で本音を漏らす。

「最後はさ、モルヒネか何かで、自分のこともわけわかんなくなっちゃうんだろ?それってどんな気持ちなんだろう?」

辺見が表情を変えると

「ははっ、困らせちゃったな。俺、何だかんだと生き延びるんじゃないかと思うんだ。」

と、その場をとりなしたが。

翌日未明、本庄はその屋上から身投げする。

このドラマのロケは神奈川県横須賀市で行われたと知り、私は「かもめが翔んだ日」を思い浮かべた。横須賀市出身の渡辺真知子さんが故郷をイメージして作った曲である。本庄はハーバーライトが朝陽に変わる頃、一羽のかもめが飛ぶように旅立っていった。

ドラマ主題歌は途中でエコーが深くかかり、かもめの鳴き声を思わせるフレーズがある。それも連想に結びついたかもしれない。

辺見は第2回以降「これ以上死なれてたまるか」と悔しさを滲ませながらがむしゃらに働き、摂食障害に苦しみ希死念慮を持つ妹に向き合おうとする。しかし現実は”死”こそが唯一の解決策になるケースが少なくないことを示している。

第2回に登場した入院患者、久田今日子は長年「おーい!」と呼びつける夫の世話をすることが当たり前の人生を過ごしてきた。が、共に入院した夫の認知症がひどくなってくると、本当は夫をずっと憎んでいたのではないかと気づきはじめる。病室で怒鳴り続ける夫に最後の世話をして

「早く、逝ってくださいね。」

と声をかけてとどめを刺すと、自身の体調はみるみる回復して退院する。「これでよかった」と言いつつ、港を背にして晴れ晴れとした笑顔を見せた久田は、夫が死を迎えることでようやく「わたしを生きる」スタートラインに立てた。それを誰が責められようか。

動物は繁殖期を終えたら本能で自然に還り、生態系をほんの少しだけ回す。群れを作って暮らす動物でも年老いたら自ら群れを離れて、土に帰る。そこには恐怖などないだろう。人間はなまじ知性があるがゆえに、死により自らが消滅してしまう恐怖と対峙しなければならない。本庄のように余命を告げられている立場ならば、”自らが壊れる”恐怖に苛まれる時間を少しでも短くしたいと思い立つのも無理からぬこと。それを「生きなければならない」「生きたくても生きられない人もいる」と一方的になじるのは、健康で強い立場にいる人の、一種エゴではないかと思う。

下げ切らない溜飲

もうひとつエピソードを紹介したい。第1回から登場した、大腸がんで入院している患者・水谷良太郎を介護する妻、久美について。

水谷良太郎はもともと温厚な性格だったが、認知症の進行により人格が変わり、妻に暴力をふるい、物を投げつけるようになる。さらに、重篤な肺炎を発症する。

消化器内科で入院していた頃からの主治医・広野は、このままだと危険な状態に陥るが、人工呼吸器をつけると意識は戻らないまでも2年程度は延命できると説明して、久美と息子に判断を求める。

息子は、父親が「自然に死にたい」と言っていたことや経済的観点から、ここが潮時ではないかと考える。しかし久美は「嫌!」と言い出す。

「このままでは、お父さんとの最後の思い出が、ただ怖かったになってしまうから…先生は、優しかったお父さんをよく知っているでしょう?人工呼吸器、つけてください。」

広野はもちろんその希望通りに処置する。

この場面を見ていて、何たる自分勝手なエゴイズム!と憤慨した。夫をいつ果てるともしれぬ生き地獄の苦しみに落としてでも、「優しかったお父さん」の幻想を追い求める久美の姿は、文字通りの鬼に見えた。

久美は第2回・第3回では姿を見せなかった。最終回、久しぶりに病院に来た久美は、広野に「私、(体調不良として夫の見舞いに来なかったのは)仮病だった」と告白する。

「お父さんを見てると辛くて…こうして生きていることを望んでいたのかなと思ったら。」

ようやく自らの過ちに気づいた久美はその後程なく、寝たきりの夫を残して力尽きる。

因果応報…ではあるが、溜飲が下がる思いとは程遠かった。いくら”自然消滅するようにこの世を卒業したい”と願っていても、周囲の思惑で簡単にゆがめられ、延命させられ、苦痛を経験させられてしまう。その現実を思えば、本庄の選択はやはり正解…とまでは言えなくとも、それに近いと考えざるを得ない。

久美は亡くなる直前、夫の爪がきれいに切られていると気づく。それを見て「大丈夫。私がいなくなっても、きっとここの人が、お父さん最後まで見てくれる。」と安堵の表情を見せていた。一見美談だが、両親、とりわけ意に沿わない寝たきり生活を送る父親の後始末を担う子供の心境やいかに。

久美は「夫との生活にとらわれ過ぎている」という点において、久田今日子と同じ境遇にいた。しかし、夫との永訣を通じて自分を取り戻した久田と、最後まで心理的に夫にもたれかかっていた久美は、まさに対照的であった。彼女のような高齢女性はまだまだ多くいるのではないか。

本作では、かつての名優が入院患者役や家族役で出演している。若い頃かなり人気を博した人もいる。認知症の役や、がりがりにやせ細った老人の役を演じるには少なからず勇気が必要だったかもしれないが、年齢を重ねて様々な体験をされたがゆえに引き受けたのだろう。皆さんベテランならではの丁寧な、味のある演技でドラマを引き立てていた。

あのドラマは”幻想”だったのか

本作を丁寧に見ていくと、冒頭で名前を出した永浦未知や菅波先生が登場する連続テレビ小説『おかえりモネ』(2021年放送、安達奈緒子オリジナル脚本)を彷彿とさせる演出やセリフが随所にちりばめられていると気づく。

・冒頭、辺見がカーラジオで聴いた番組は「気象情報」

・辺見と広野が行きつけの焼き鳥屋で、あえて距離を開けて食べていたら数名グループの客が入ってきて、強制的に距離を縮められてしまう(第1回)

・久田今日子の夫、久田勝が若いころ言ったプロポーズの言葉は「ぼくは、君じゃなきゃダメなんだ」(第2回)

・病院の看護師たちがクリスマスパーティーを開いてトナカイのツノをかぶり、患者や家族を喜ばせる(第3回)

・夫の延命措置を悔やむ水谷久美に、広野が「ぼくは、その時の気持ちでいいと思います」と応じる(第4回)

・ラストシーン前、焼き鳥屋にて

広野「誰かと話したほうがいいというのは」

辺見「真理ですよね」

など。

『おかえりモネ』はNHK気象班に所属するキャスターたちの要望に応える形で制作された作品であるが、東日本大震災の被災者家族の姿を描くという、あまりにも重い使命も背負わされた。一方で放送が進んでいくと未知の姉で気象予報士を志す主人公・永浦百音と医師・菅波光太朗の、不器用ながらも丁寧で優しい恋愛模様が大きな反響を呼んだ。SNSでファンが熱く語り応援するために作られた「#俺たちの菅波」というタグは、ちょっとした流行語にもなった。今なお変わらぬ思いを綴り続ける”菅モネ”ファンは少なくない。

百音と菅波の恋愛はゆるぎない信頼に裏打ちされた、ある面「現代人が理想とする恋と愛情」である。それだけに『お別れホスピタル』において『おかえりモネ』で使われた演出をネガティブなニュアンスで再利用していることには、現実の冷たさを突きつけられる思いがする。久田勝の”これ以上ない”プロポーズ文句が、妻にとって心理的な鎖へと変わっていったという描写は、まるで”菅モネ”ファンに冷水を浴びせかけるかのようである。辺見を「みーちゃん」風に、広野を「菅波先生」風にスタイリングしたのは、原作コミックでもともとそのように描かれているのか、あるいは安達先生の脚本を念頭に、狙ってのことなのか。

多くの人の目に触れて、良くも悪しくもたくさんの評価にさらされる朝の連続テレビ小説では、見てくれる人が納得できるよう、爽やかな思いをしてもらえるように描かなければならない。百音や菅波先生のような人はあくまでも理想であり、幻想に過ぎませんよと、『お別れホスピタル』は暗に語りかけている。

”あなたの気持ちは、ぼくにはわかりません。

でも、わかりたいと思っています。”

『おかえりモネ』の中盤過ぎで菅波先生が言ったこのセリフは屈指の名言と思う。人間の心理を、そして真理を的確に表現している。加えて「あなたの気持ちわかります」とつい安易に言ってしまいがちな風潮を戒める、これ以上ないほどに誠実な言葉である。永浦未知と辺見歩を見間違えてしまうほど若い世代の俳優さんにはほとんど関心が向かない私だが、坂口健太郎さんはしっかり覚えた。私は「俺たちの菅波」ファンの皆さんより多分ひと回り以上年長と思っているが、時折ふとこの言葉を思い出し、そのまま目頭が熱くなることもある。

しかし現実は、そのように言ってもらえる人に巡り会えることはほとんどない。改めてそう思い返す。

私たちはどう生き切るか

私の母は80歳を迎えると目に見えて腰が曲がり、歩くのも辛そうになった。もともとこまめに収納する人だったが、思いもかけないところにしまい込んでそのまま忘れることが増えた。金銭管理も怪しくなった。もともと短気で権威主義的な父に、毎日「だらしがない」と怒鳴られるようになった。

ある日、外出中に何か落とし物をしたらしく、住所が記されていたので若い警察官が届けに来てくれたことがあった。いかめしい制服がよく似合う、爽やかさを湛えた背の高いイケメン。

母は落とし物をしたことにさえ気づいていなかったようだが、警察官に礼を述べ、「凛々しい感じの人ですね。」と声をかけた。

警察官は「ありがとうございます。」と応じて去っていった。

脇で見ていた私は

「腰の曲がったよぼよぼばあさんにほめてもらっても、あまり嬉しくなかろうに。職務の邪魔。」

と、冷ややかな視線を送った。

その後30分、1時間と過ぎても母は

「凛々しい感じの人ですね。凛々しい感じの…」

と、繰り返しぶつぶつつぶやいている。

もともと母も私もひとりごとが多いが、この時初めて異変を悟った。

母は急な坂道を駆け下りるように、認知症が進行していった。下品な言葉遣いを何より嫌う人のはずだったが、平気で

「馬鹿野郎!」

と怒鳴り、

「バンザーイ!」

と叫び出す。(子供の頃に体験した出征兵士の見送りか?)

何十年も前に転居した生家の住所をいきなり大声で叫ぶ。

とりとめもなく唱歌の「故郷」を歌う。機嫌が悪くなると「忘れがたき故郷!」と、怒鳴るように歌う。「故郷」は今でも私にとって忌々しい楽曲である。

徘徊も増えた。たまたまそばにいて、手を取って数分間歩かせてそのまま家に誘導できることもあったが、深夜誰の目も届かない合間に徘徊を始めた挙句線路脇の道で転倒、顔面を骨折したこともあった。

やがて療養病棟に入院する。父は当然のように延命させた。一時、ドラマに登場するようなきれいな病室にいたこともあったが、病院側の都合で古く騒々しい病室に移された。既に誰からも見捨てられているのか、ただ目をむいて、元気なころだったら到底耐えられなかったであろう、病院スタッフの足音や台車を動かす音が絶えず響く、廊下に近い粗末なベッドに身体を横たえていた。

「あと数日」と病院から連絡を受けて、仕事帰りに立ち寄る。さすがに個室に移されていた。静かに眠っていた母が突然「ガッ」と大声で息をして、そのまま心臓が止まった。イケメン警察官のエピソードからおよそ4年が過ぎていた。没後数年過ぎても物置から不意にシャンプーが出土することがあり、苦笑させられた。

母に対しては腹立たしい思いも抱えているが、人生の大半を知的障碍者の親として過ごし、父にもたれかかるように生き、自らの希望や私の提案を「そういうわけにはいかないから」と暗い顔をして退け、最後は妹のようなふるまいを見せてこの世を後にしたという歩みを振り返ると、果たしてこれで”生き切った”と言えるのだろうかと、今更ながら思う。

気がつけば私は、”きょうだい児”としての人生を強いられた時間、不愉快な人間関係に悩まされ泣かされた時間を補って余りあるほどの体験ができた。母が亡くなってその呪縛から解放され、霧が晴れていくように気持ちが楽になったことも大きい。

清少納言が1000年前に書いた文章を見て、だいたいこのあたりとすぐ見当がつくほどに旅をして、昭和歌謡ポップスを浴びるほど聞いて、ライブに幾度も行けた。身に余るほどの幸運に感謝あるのみ。それは”家族””子供”に対する期待や希望、もしくは執着を人生の一番最初に捨てられたからこそ可能になった。北欧のオーロラを見られたら思い残すことはほぼなくなる、はず。

普段忘れがちだが、人間もまた動物の一種である。

たまたま知性を得ているので、それを忘れて暮らすことができるが、知性はいずれ衰え、動物としての本能に近づいていく。

知性に裏打ちされた尊厳が維持できなくなる時が、その人にとっての「生き切った」時ではないだろうか。

ドラマで辺見は、最後まで本庄のことを悔やんでいた。

「結局、思うようになんか死ねないですよ。格好悪かったり、迷惑かけたり、淋しかったり。…焦って逝くことなかったんですよって言いたいです、本庄さんに。」

そうだろうか。辺見や広野のように、療養病棟で患者に誠意をもって接する人たちの働きにはただただ頭が下がるが、かといって尊厳の維持が難しくなっても、なお生きていてほしいと言うのは、繰り返しになるが健康体を持ち、知性の枯渇を当面気にしなくてよい側のエゴの押し付けではないかと、私には思えてならない。

安達先生が辺見のセリフに託した

「どんな死を迎えても、私は私で、あなたはあなただ。」

のメッセージに従うのならば、尊厳の終わりをすなわち生き切った時とみなしてはいけないのだろうか。

ラストシーン、辺見は本庄と出会った夜明けの海岸で車を止める。オレンジ色に澄み切った空の向こう、水平線に雲が立ち込めている。その雲が消えて、房総半島の山から太陽が昇る風景はこの上なく美しかった。

その、太陽の光に道を譲り消えていく雲のように人生を閉じることは、本当にできないものなのか。

私たちは、どう生き切ればよいのだろう。

画像はNHKプラスクロスSHIBUYA展示パネルより

(撮影可能)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?