荊州のマクドナルドで考えたこと――「脱構築!」14歳からの中国街歩き練習帳 II

荊州・漢堡(バーガー)篇

江漢平原を駆けろ

(01)ぼくはD352次、成都東ゆき高速鉄道へと乗り込んだ。

(02)荊州までは、所要五時間一九分。滬寧高鉄(フーニンガオティエ)・合寧(ホーニン)線・合武(ホーウー)線・漢宜(ハンイー)線の各線を一気通貫して走る。二〇一四年に全線開通した上海―成都間の高速鉄道路線は、これを総称して「滬漢蓉(フーハンロン)快速客運鉄路」という。滬(フー)は上海、漢(ハン)は武漢、蓉(ロン)は成都(別名芙蓉城)の略称である。この列車の途中停車駅は、丹陽、鎮江、南京、合肥、六安、漢口である。のどかな江漢平原の田園がつづく。いよいよ、未踏の湖北省荊州市が近づいてきた。ぼくらは大陸のフトコロを分け入っていく。急峻な山が少なく、耕作地が広くて、じつに見晴らしがよい。平和そのものといった感じの、緑豊かな眺めである。高速鉄道でたびたび行き来した江蘇・浙江のデルタ地帯とも異質な景観で、四川盆地の霧がかった幻想的風景ともひと味違う。はたまた、広西・広東・福建などの南国的植生も見られず、控えめでしっとり、どこかおっとりした空気が流れている。そんな田舎らしい景色に、ぼくは酔いしれた。やっぱり来てよかったなあ。車窓を見やりつつ、もうそんなことを考えている。ところで、三人席の中央に座ったぼくの隣には、入れかわり立ちかわり、さまざまな男女が乗り込んできた。着席するなり、ずっと韓国ドラマを視聴する若い女性。赤ん坊をあやすために、何度も何度も車内を移動する父親。目をつむり、古典劇っぽい節回しを再現するおじさん。黒い革カバンを胸に抱えながら、一心不乱にチャットを続ける中年女性。みんな旅に浮かれる様子でもなく、淡々と日常を過ごしているように見える。たいていの客がひと駅で降りていくので、なんとなく気ぜわしい。この列車、上海発成都行きの長距離路線、全長一九八五公里(キロ)といえども、車内風景は街ナカや近距離路線のそれと何ら変わりない。

(03)一二時四七分。ぼくは昼下がりの荊州に降り立った。全国統一規格に近い、高速鉄道の駅とその周辺に、もはや地方の風情を感じとるのは難しい。モタモタせずに、さっそく悠久の歴史を誇る荊州城に向かおう。

(04)タクシー乗り場に到り、運転手に「古城西門(グーチョンシーメン)」と行き先を告げた。だが、運転手がなかなか了解しない。もとより、こちらも北京人みたいな捲(そ)り舌は使わない。ローカル仕様の標準話で、ぶっきらぼうに言った。ところが、これがなかなか通じない。なんだ、外地人をバカにしてるのか。シーメン、シーメヌー、などと微妙に強調ポイントを変えて相手の顔色をうかがう。嗚呼(ああ)湖北の人よ、主(ぬし)は標準語を解さないかと愕然とし、なればと躍起になって怒鳴ってみたり、芝居のごとく抑揚たっぷりに発声してみたりするが、これがどうにもならない。もう仕方がないので、最後の手段で地図アプリを見せると、やっと相手も、ああシーメヌー、西門な、わかったわかったと了解する。笑顔を見せて屈託がない。まったくもう。来着して早々にこれでは、じつに心細い。これを書いている今もぼくは湖北方言を知らないが、やはり旅行中ところどころで聞き取りづらい、あるいはすぐに聞き取ってもらえない局面が何度かあった。初歩的なところだと、数字の2なども「アール」と舌を捲(ま)かないばかりか、口元からぼんやりと発話されるので、耳が即座に反応できず、たびたび混乱させられるのである。まさか、数字の5(ウー)の声調が当地では変わるのか、などと無駄に推測させられたりして、頭の中がぐちゃぐちゃになる(たしかに帰国後、現地サイトで荊州方言を調べると、数字の声調が異なる例が見つかったのだけど、これも確証は得られていない)。

(05)ぼくは中学時分からNHKラジオの中国語講座を聴いていたクチだから、片言といえども、一応標準語である普通話(プートンホワ)仕込みである。だから初対面の中国人からもよく、お前の中国語は標準だ、などと言われて初めは気を良くしていたのだが、いざ現地でお話ししてみると、方言の影響や発話のクセのせいで、ごく簡単な会話なのに相手の発する音が分からない、なんてことも各所で経験する。そういえば、常州で紹介した、昔の中共指導者の講話にしても、それはそれは地方色に富んだ、お国言葉のオンパレードだった。とくに強烈な訛(なま)りをかましていたのが、毛沢東(湖南出身)と鄧小平(四川出身)であった。標準語たる國語(グオユー)・普通話(プートンホワ)への接触経験で、だいぶ訛りは軽減・改善されると思うのだが、彼らは一体どうやって会話を成立させていたのだろう。

(06)いずれにせよ、そんな冗談みたいなやりとりがややあって、車はようやく走り出した。驚くべきことに、道路端はほぼ全域が再開発中であった。工事用フェンスや土管、土と瓦礫(がれき)の積まれた山、半壊したコンクリートの壁、大型クレーンを載せた造りかけのビル、電柱と電線と変電装置、逞(たくま)しく生える草木など、そんな物たちがゴチャゴチャと無秩序な状態で車窓に現れては、あっという間に後方に消えていった。荊州駅の周辺では、ホテルやマンションなどの建造物が折り重なるように視界をふさいでいたので、なんだ、意外と栄えてるじゃないかと感心していたのだが、ものの一分もクルマを走らせると、そんなわけで地上の眺めの九分九厘を青空が占めるという、劇的にのどかな世界へと突入した。それは、ただただ退屈な風景でありながら、あべこべに自由な断片的所感をぼくの心に乱立させた。すなわち、①新しい風景が立ち現れることへの期待感、②スクラップ・アンド・ビルドの徹底への素朴な驚き、③ここにどんな土地利用のバリエーションが与えられるのかという好奇心、④そして立ち退いていった住民たちを案じる気持ちと、はたまた、⑤まさか庶民の生活臭残る城内も、このような事態になっていないだろうか、という旅行者目線の身勝手な不安である。どれも低次元で雑駁(ざっぱく)な感想に過ぎないけれども、それらはすべて、眼前のあまりの改造ぶりを直ぐさま呑み込めない、しがない小人(しょうじん)の動揺によるものである。

(07)新北門から城内に入り、そのまま城壁沿いを西へ走る。緑濃き素朴な景観と城壁の組み合わせに、なんとなくアスレチック要素多めの、ワイルドな印象を受ける。そういえば中国の街には珍しく、到着からここまでの周辺環境にものものしい政治的アイコン(党や市政府のスローガンなど)をあまり見かけない。だから、この初見の地方都市にいっそう腕白な性質を感じてしまうのかもしれない。クルマは三国公園なる庭園にさしかかり、そのまま園内の池のふちを走る。しっとりと落ち着いた、古都らしい眺めである。

(08)荊州という城市(まち)について、簡単に説明しておこう。湖北省荊州市、かつて魅惑の長江文明が栄えたこの地は、戦国時代に楚国が建てられて以降、交通の要害としてたびたび争奪戦の舞台となった。ちなみに日清戦争後に開市・開港された沙市は、現・荊州市内にある(一八九五年の下関条約による。だが結局、夏期の増水時にそなえて大規模な護岸工事が必要とされたため、日本はこの地に領事館や数社の企業事務所を置いただけだったという)。前世紀の戦時下にも、日本陸軍はここ荊州の港湾を占領した(当地を唄った「沙市夜曲」という歌も残る)。現在は人口六四七万人。荊州といって特筆すべきは、三国志の英雄、関羽の築いた城が、再建をくり返して今なお、城壁と城門を残していることである。日本人のあいだで荊州の名を比較的有名にしているのも、とりもなおさず、ほぼ三国志の影響といってよいだろう。約一〇米(メートル)の厚みをもつ城壁が、九公里(キロ)余りにわたって旧街区を取り囲んでいる。常州と同じく、国家歴史文化名城の一つであるが(対象区域は荊州市荊州区)、指定は当制度が施行された一九八二年ということで、つまり真っ先に「殿堂入り」を認められた、天下の名城なのである。さあ、奇書『三国志』を知る読者もそうでない方も、ぜひご一緒にいまどきの荊州城をグイグイ探訪していただきたいと思う。

週末の三国名城クエスト

(09)クルマに揺られること約一五分で、西門前に到着した。あたりは何ともいえずのどかで、周囲の時間進行とまったく同期していないような雰囲気がある。門はさすがに立派だ。荊州城西門、正式には安瀾門という。現地の説明書きによれば、清の乾隆年間、一七八八年に長江の堤が決壊、門が崩壊したのちに再建されたものだという。城壁の高さは高さ九米(メートル)ほど。規格化された石を精緻(せいち)に積み上げた、動かしようのない建造物に見えるが、こんな堅牢なものさえ長江の水は押し流してしまうのか。にわかに信じがたいことである。現在、城門付近には信号機が取り付けられ、歩行者やクルマが順番に往来していく。公交車(バス)が城門の内側ギリギリを攻めてやってくるかと思えば、三輪オートみたいな旧式のクルマが商売道具をいっぱいに載せて、バタバタと音をたてて通過していく。門の内側は歩道と車道の区別がなく、歩行者はちょっと危なっかしい思いで通行することになる。

(10)護城河(フーチョンホー)を渡って城外へ出ると、さらに鄙(ひな)びた光景が待っていた。通行人はほとんどおらず、しんとしている。じつは今回の旅行の参考にと、ぼくは昔の荊州の写真が掲載された書籍や写真集数冊に目を通してきた。とくに一九八〇年代の歴史系ムックなどは大判のカラーで荊州市内の風景を多く写していて、現在との比較には最適である。こちら西門の城外には人民服姿の市民が確認でき、ほのぼのとした雰囲気である。白いパラソルを広げた小商いの人達もいる。撮影当時は、近郊の者が肉や野菜や乾物などを売りに来る市場だったようだ。ぼくは撮影地のあたりに立って、城壁方面を見た。いまは、道端の木陰で昔ながらの露天の床屋が出ているだけである。客も主人も、ともに日焼けした皺(しわ)くちゃの老爺(ろうや)ときている。ちょうど、咥(くわ)え煙草の店主がバリカンを当てているところだった。客が座る椅子はどう見ても手作りで、おそろしく年季が入っていた。今まで中国各地で見てきた野外の床屋であるが、これも近い将来、消えてゆく風景の一つに違いない。こういうのは遠巻きに眺めてさっさと通り過ぎてきたのだけど、最近はさすがにこれが見納めかな、なんて思いながら見ている。

(11)もう少し城外を歩いてみようと、繁栄街(ファンロンジエ)という名の横丁に入る。ここも再開発予定地なのか、左右を真っ白な壁が覆い、おそらく半数は無人であろう、くたびれた民家がどこまでも連なっていた。家々の構造はほぼ平屋で、たまに二、三階建てが確認できるくらい。昔ながらの、黒くて小さな丸瓦(まるがわら)を載せた所もあれば、白タイルの外壁と明るい茶色の瓦が印象的な民家もある。ここでも危ないのは電線である。まるでトロリーバス(無軌条電車)の運行路みたいに、歩道中央まで無数の電線が行き交い、それを束ねるはずの針金も多くが家の屋根や舗道に垂れている。おお、くわばらくわばら。

荊州、いいね。

(12)ぼくは来た道をもどり、城壁へ上ることにした。小屋のお婆さんから六元の紙チケットを買い(このチケットを机の引き出しから探し出すのに二、三分かかったのはご愛嬌)、それから出入口で、券面のQRコードをかざして入場。アナログ、のち、デジタル。一見ちくはぐな手順のようにも映るが、以前の中国ならば、めったに客が来ないこのような職場でも、数人の人手でわちゃわちゃ仕事をしていたはずだ(たとえば会計係、改札係、それとやかましい整理・誘導係、お茶を淹れる庶務係みたいな役割分担で)。これを自動化しつつ、高齢の管理人一名を雇う。考えようによっては、望ましい効率化である。

(13)さて、城壁に上がってみると、そこにはだあれもいない。城壁の上は意外と広く、ところどころに残る石組みが、かつてそこにあった建造物の名残をただよわせる。城壁といっても、門の部分は二重構造になっている。つまり、城門付近を弓なりに包みこむように外側にせり出したサブ城壁があって、ここで敵の進撃を迎え撃つように出来ている。これを甕城(ようじょう)とよぶそうだ。しかも内外二つの門は正対せず、出入りする者はS字を描いて通行せねばならない。日本の城郭にも見られる構造だが、ソレと真っすぐに攻め込めない仕様になっているのである。その甕城の上を歩いていく。さながら、西安や南京の城壁のミニチュア版を歩くような気分だ。地表(グラウンド)レベルからも話し声が届く高さだから、いま「城門の守り手」の立場からすると、なかなか緊張感がある。これは油断したらやられるなとか、相手の攻撃の芽を摘(つ)まねばなどと、否(いや)が応にも実戦イメージを喚起させられる場所なのだ。ぼくは辺りを見回して他の参観客がいないことを確かめ、スロープ状に高低差の設けられた甕城の上を、さながら忍者ごっこのように小走りしてみた。スタスタスタ。ゆるやかなアップダウンと硬い石畳が、下肢と足裏を刺激してくる。甕城の曲がりに沿って視界に飛び込んでくる城門周辺の樹々が、堀が、目にやさしくも野趣に富む。なかなか愉快な体験だ。なんてことを言いながら、それこそ城外に無限の荒野でも広がっていれば戦場っぽさ満点なのだが、先述のとおり周囲は民家の取り壊し風景なわけで、上からの見晴らしが特段いいわけでもない。ひとしきりヤワな妄想に遊べば、意識はおのずと平凡な現代へと舞いもどってくる。やれやれ。ぼくは速度をゆるめ、ほどよき所で城外をぐるっと見渡した。そして、人々の暮らしと街並みの変遷のなかに城壁だけが変わらずにあるという、その事実を静かに受けとめて、そうして城壁を下りた。

(14)まごうことなき、三国時代の城に来たのだな、という実感が湧(わ)き起こる。さあ、これから一日半の荊州滞在が楽しみになってきた。小屋のお婆さんに手を振り、城壁周辺をひとめぐりしてから、ぼくはようやく次の目的地へ向かった。そうそう、城壁の外側には、鬱蒼(うっそう)とした常緑樹に包まれた、これまたワイルドな遊歩道がめぐらせてあった(時間が許せばゆっくり歩いてみたかった)。豊かな水をたたえた、荊州城の堀に沿う小径(こみち)である。

荊州好(よ)し

三国の故事 旧(もと)より曾(かつ)て諳(そら)んず

鼓声(こせい)来りて 兵馬緑潭(りょくたん)に征戦し

船出でて 兵火長江を赤く染める

江陵 夏口 新野 赤壁

何(いず)れの日にか更に重ねて遊ばん

*原詩「憶江南詞三首」

其一 江南好 風景旧曾諳 日出江花紅勝火 春来江水緑如藍 能不憶江南

其二 江南憶 最憶是杭州 山寺月中尋桂子 郡亭枕上看潮頭 何日更重遊

中唐を代表する詩人、白居易(字は楽天。七七二―八四六)の作。ここでの荊州は、現在の湖北省・湖南省のほぼ全域にまたがる三国時代の行政区域「荊州」を念頭におく。当地に来たついでに、近場の「三国志的聖地」にも思いを馳(は)せ、ひとときの感慨に耽(ふけ)る。

古代遺物と杏仁スイーツ

(15)西門から荊州中路(ジンジョウジョンルー)を歩き、数分で荊州博物館に到る。途中に開元観という道観あり、しかし不定期開放で立ち入りできず、そのかわり博物館は国内旅行客で賑わっていた。ターコイズブルーの曲線的な瓦(かわら)屋根が美しい。ただ、こちらも修復期間中の建物が多く、主陳列楼のみの見学となった。内容は新石器時代の焼き物、周代のおなじみの青銅器、戦国時代の祭祀(さいし)や饗宴(きょうえん)の際に使われた青銅の鐘や剣、玉製のお面、西晋の牛車・騎馬・防砦(ぼうさい)・井戸をかたどった青磁の作品、などなど。湖北省各地の王墓からの発掘品が中心で、地方色の強いコレクションである。このうち玉の面は、六年前に四川省成都の金沙遺跡で見た黄金仮面を思い起こさせ、青磁の埋葬品のほうも、同じく成都・四川博物院の展示物とよく似ていた。これまで黄河流域を中心に組み立てられてきた中国の古代文明観に、近年は長江流域起源の初期文化にまつわる発見・出土品情報が加わって、いっそう大陸文化の成立過程における多元性が正しく知れるようになった。長い中国史上、戦乱を避ける大規模な移動がたびたび行われてきたわけで、現・湖北省の住民が即、かつての楚国の末裔であるとも決めつけられない。しかし、これらの展示を見ていると、おらが湖北省こそ中華文明の発祥地だぞ、という野太い声が、地の底から聞こえてきそうである。そもそも、戦国時代の楚国の最大版図(はんと)は、湖北・湖南・江西・安徽・浙江・江蘇の各省全域に加え、山東・河南両省の一部にまで及んだ。先述した新石器時代の遺溝にしても、長江本流にとどまらず、その支流である漢水・澧水・府河の流域まで広範に存在することを知れば、やはり長江の恵みの大なることに感じ入らざるをえない。ところで、日本の博物館と異なり、ここの客層はとても若い。平均すれば三〇歳くらいだろう。写真を撮ったり、飲み食いしたり、英語で会話したり、ほぼ街ナカと変わらぬ参観風景である。滞在時間は四〇分。博物館本館からカンカン照りの屋外へ出る。時刻は一四時二〇分。冷たい飲料を提供する売店は、なかなかに盛況だった。

(16)ぼくは博物館を出て、次なる目的地であるスイーツ店へ直行した。荊州中路(ジンジョウジョンルー)を東進して右折、郢都路(インドゥールー)の「芝九草堂甜品店青春店」に入る。店名は古風だが、最近日本で急増した中華系ドリンクの店をイメージしていただければよい。ごくカジュアルな明るい内装で、ちょうど大学生らしき女子二人連れが、杏仁豆腐系のデザートと果物の盛り合わせを食べながら、各々(おのおの)スマホをいじっていた。もう一人、別席に座っていた男の子、こちらはスタッフのお姉さんに呼ばれると、テイクアウトの品を持って店外へ飛び出していった。彼は配達員だったのだ(それにしてはだいぶお寛(くつろ)ぎのようだったが)。あたりは長江大学のキャンパスと幾つかの中学校が集まる地区で、軽食店、スイーツ店が数軒見える。地図アプリで予習して、ここで昼食前のデザート休憩を取ることにしていたのだ。メニューは多彩。ノーマルな奶茶(ミルクティー)や、水菓(フルーツ)をたっぷり放り込んだお茶、芒果(マンゴー)入りパンケーキ(班戟(バンジー)がパンケーキとは初めて知ったが、これは広東(カントン)語由来だそうである)、酸奶(ヨーグルト)、はたまた鶏の唐揚げや手羽先まである。そして主力商品は、茶碗でいただく杏仁豆腐系(またはあんみつ系)デザートである。悩んだあげく、ぼくは芋圓焼仙草(ユーユエンシャオシエンツァオ)を注文した。これは杏仁ミルクをベースに、白玉のごとき芋団子と、マンゴー、干し葡萄、そして台湾系スイーツでおなじみの仙草ゼリーを浮かべた一品である。ご想像ください。美味しそうでしょ。実際、上品な茶碗たっぷりに運ばれて来たそれは、もう冷たくて絶品すぎて、もう一杯おかわりをしたくなるほどだった。お味もよろしいが、それぞれ食感が異なるのがニクい。はるばるやって来た荊州で、こんなものに出会えるとはね。ところで、ふだん食べ慣れないために、今ひとつ判然としない食材があった。バックヤードで仕込み中のお姉さんに訊ねてみると、それはリエンズよ、との答え。ほほう、蓮(はす)の実だったか。この芝九草堂、どうやら湖北省発祥の連鎖(チェーン)店のようだが、荊州城内にはここ一軒。あとはかなり広域に展開しており、散策ルート上で立ち寄れたのはじつに幸運だった(北京の王府井(ワンフージン)にも同じ名を発見できたが、系列店かどうかは未だ不明)。

天日に干したる黄な物体

(17)いったん荊州中路(ジンジョウジョンルー)へと戻り、さらに東進する。ここは片側二車線の道路で、一〇路線以上の公交車(バス)が走行する。いよいよ荊州の英雄、関羽を祀(まつ)る関帝廟へ向かうのだが、せっかくなので古い街並みが残る裏道に引っ込むとしよう。文廟街(ウェンミアオジエ)という狭い通りである。クルマ一台しか通れない、静謐(せいひつ)なゾーン。左右はしだいに古びた平屋中心の民家になり、まもなく曲がり角に差しかかると、頭上の電線に針金ハンガーをひっかけている夫婦がいる。おやおや、洗濯物かと思いきや、これがすべて得体のしれぬクリーム色の物体をぶら下げている。まさか鶏肉でも干しているのだろうか。ぼくは思わず遠目からカメラを向けて身構えたが、これが失敗で、さっそく警戒されてしまう。どうかご勘弁を。でも、見上げても何だかよく分からない。通りすぎるときに、その物体が何であるかだけ訊ねてみた。すると、ぶっきらぼうにだが、豆皮(ドウピー)だと教えてくれた。嗚呼(ああ)、なるほど。中国の乾燥湯葉ともいわれ、よく炒め物に入れられる厚揚げ豆腐の皮みたいな、あれである。後で知ったのだが、湖北ではこれを用いてご飯や肉やタケノコなどを包む「三鮮豆皮(サンシエンドウピー)」がメジャーな朝食メニューなのだそうだ(旅行中に試せばよかった)。天日干しを終えて次の工程に移るため、戸外の作業台に並べているところだったのだ。お邪魔しました。

(18)ここで文廟街(ウェンミアオジエ)は行き止まり。左折して民主街(ミンジュージエ)へ。なんでもない静かな路地のようにも見え、また同時に旧道みたいな雰囲気もある。古い住宅と商店が混在して、オート三輪が行き交う。道行く人もリラックスした表情で、なかなか楽しい小路(こみち)であった。途中、間口全開で菓子を並べた昔ながらの店があった。店番のおばさんは麻将(マージャン)だか捕克(ポーカー)だか、とにかく奥で卓を囲んでいたが、ぼくが店先に立つと上機嫌でやって来た。なかなか風格ある女傑(じょけつ)と見えたのは、あるいは勝負に勝っていたからか。ぼくはそこで一個二元の餡入り菓子を買った。さて、静かで趣がある道だなあと思っていたら最後、一軒の月餅(ユエビン)屋がもの凄い大音量で軽快なチャルメラ音楽を流していて、それはそれは大いにズッコケてしまった。当の店主は奥の間に引っ込んでいるらしく、姿が見えない。いったいどうなってるんだか。曲が終わると、今度は武侠物らしきドラマの音声が流れ出し、何かに取り憑(つ)かれたような女の笑い声が、けたたましく商店街に響きわたった。もう、いったいどうなってるんだ。ただそれが特段、雰囲気ぶち壊しとも言いきれないのが不思議なところで、少し立ち止まってみると、そんな節度のない雑音でさえも、野放図でゆるい民主街の情景にマッチした素敵なBGMと思えるのだった。郷に入りては、べつに郷に従おうなどと力まなくても、いろいろな事柄がおのずと慣れてくるものである。

荊州のマクドナルドで考えたこと

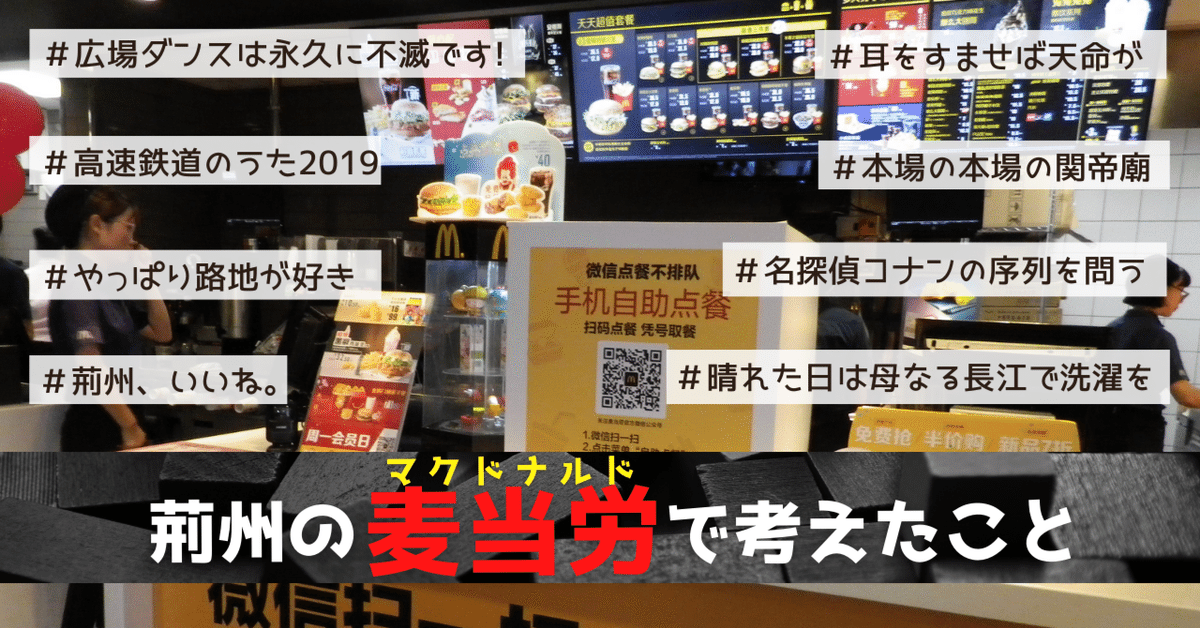

(19)かくして庶民的裏通りを堪能すること数分、聚珍園(ジュージェンユエン)広場なる商業ビルに到着した。およそ百米(メートル)四方の敷地面積で、映画館に家電屋に洋服店、さらに美容室などが揃い、それから重慶火鍋の店二軒など、飲食関係も数店営業している。これも例によって、地図アプリと口コミ情報から探し当てた。付近にも商店・飲食店が集中している。さて、そうは言いながら、利用する店は麦当労(マクドナルド)一択である。笑われるかもしれないが、ぼくは学生時代からの習慣で、中国旅行のあいだ一度は肯徳基(ケンタッキー)と麦当労で食べないと気が入らないのだ。

(20)ぼくは入店するとレジに直行し、双層芝士厚牛堡套餐(ダブルチーズあつぎりバーガーセット)四五元、中可楽(Mサイズコーラ)と中薯条(Mサイズポテト)付きを注文、レジ近くの卓子(テーブル)席で食べた。当時のレート換算で約七二〇円。比較的高価格の、肉厚な安格斯漢堡(アンガスバーガー)である。味は期待を裏切らない。わざわざ湖北省荊州まで来て頓珍漢(とんちんかん)なことを言うようだが、思いがけず幸福な気分にひたった。強がりは言わない。やはり、慣れた味と、慣れた店舗空間が落ち着くのだ。出発前の調べによると、どうやら荊州城内でたった一軒の麦当労(マクドナルド)のようだ。客層はというと、子供連れの若い夫婦が多い。が、見ているとお年寄りも次々に単独入店してくる。オープン時期は分からぬが、すでに荊州市民の日常に溶け込んでいるのが分かる。もはや麦当労(マクドナルド)の漢堡(ハンバーガー)はとくに高いものではなくなった。平たくいえば、庶民的である。実際、ひっきりなしにやって来る客の大半は、店内中央に設置されたタッチパネル式の注文機を使って、テキパキとオーダーしている(といって、彼らは特別洗練された地元民という風にも見えない)。日本の麦当労(マクドナルド)と同様に、街ナカ風景の延長がそこにある、というにすぎない。わざわざレジまで行って口頭で注文し、かつまたポケットから紙幣なんか取り出して会計しているのは、どうやら完全アウェーのぼくだけのようであった。この定着ぶりからすると、数年後には店舗数が急増しているかもしれない。さて、土曜の午後とあって、やがて店内が混雑してきた。当初荷物置きにしていた椅子を子供連れにゆずると、おチビさんを含む家族全員からおおいに感謝された。ぼくはますます上機嫌で漢堡(ハンバーガー)をパクついた。

(21)日本のマックと味が違うんですか、と問われれば、まったく変わらない(はずである)。とくに中国限定メニューを楽しみに来るわけでもない。これはヘンテコな説明になるけれど、中国旅行でつい麦当労(マクドナルド)に入ってしまう理由の一つ目は、ぼくがそれを一種の避難場所と認知しているからである。以前は、中国の食べ物がことごとく体に合わず、旅先で本当によくお腹をこわし(何度も道端にへたり込んでしまったくらいだ)、その都度、食べ慣れた麦当労の存在に助けられた。そのせいか、いまも中国を訪れて何日か過ごすと、自然とその所在が気になってしまう。おそらくは、内なる自己防衛本能がビビビっと発動してしまうのだ。二つ目は、いくらか滑稽に思われるかもしれないけれど、いつもの店でいつもの食事にありつく、しかも激動の中国で、というのが一種お気に入りの旅先ルーティンと化しているからだ。そもそも、ぼくの中国麦当労デビューは北京王府井(ワンフージン)店においてであった。一九九二年(平成四)七月。時あたかも、現上皇ならびに上皇后両陛下ご訪中の三カ月前のことである。また同時に、麦当労の記念すべき北京進出直後のタイミングだったようで(ネット上には同年四月開店という記事が残る)、やはり注目度が高かったのだろう。中学生当時のぼくの記録によれば、ちょうど現地のテレビクルーが店内の清掃作業を撮影しているところに遭遇した。そして店外は、ドナルド人形と写真を撮る大人たち(!)でごったがえしていた。なにせ北京1号店である。流行に敏感な北京市民と地方からの裕福な観光客が新文化を体験しに、こぞって王府井店にやって来たという印象であった(もちろん大勢の外国人も混じっていた)。

(22)余談だが、一九九七年発刊の『踊る中国人』という本には、現地麦当労(マクドナルド)が高齢者グループの誕生日祝いに利用される例が紹介されている。九〇年代半ばでは、まだとても庶民的な価格設定とは言いがたく、なんとなれば特別な日に利用したい洋食レストラン、という位置づけだったことがうかがえる。かようなわけで、四半世紀前の原体験と巷(ちまた)のルポ情報を心にたずさえて中国社会の大変化を体感してみたいというのが、ぼくの「中国で麦当労(マック)」の秘めたる動機である。それと、今回の旅では利用しなかったが、ぼくは星巴克(スターバックス)との最初の出会いが香港の店舗だったため、なんとなく他都市の店も見てみたいという好奇心から、中国に来るとよく星巴克に入る(もちろん店舗数が多いため発見しやすいという事情もある)。そして、たとえば上海の渋い洋館やら、無錫の古運河沿い倉庫やら、洗練されたリノベーション空間を愛(め)でながら、新時代の中国人と席をならべ、心静かに拿鉄(ラテ)を飲んでは悦に入るのだ。

(23)ところで、北京随一の繁華街・王府井(ワンフージン)はその数年後、陳希同市長による強引な再開発事業で街並みが一気に様変わりするのだが、九二年当時はまだ社会主義の残り香が感じられた。くたびれた体育館のような東安(ドンアン)市場では、店員が客に向かって釣銭や商品を投げてよこすのが当たり前だったし、こちらが先方のおしゃべりを制して話しかけると、決まって「アァーッ?」とすごい形相で問い返されたり、商品在庫を訊ねても、すげなく「没有(メイヨウ)」すなわち「ないよ」と返答され、しまいには、あっちへ行けと追い返されたりするのが普通だった。今なら、そんな衝撃映像が動画サイトで紹介されていそうだけど、当時の新聞・テレビでそのあたりの殺伐とした「現場」が映し出されることは、ほとんどなかったように思う。そういう異文化に対して、率直にツッコむのは如何(いかが)なものかという、自制・遠慮が働いていたのかもしれないし、あるいは一介の観光客でも触れられる剥(む)き出しの社会事情などに、そもそも大したニュース価値はないと判断されたのかもしれない。ただ、当時子供だったぼくに言わせれば、なるほどね、これはつくづく実際に来てみないと分からない国だとなるわけで、ぼくが今なお、このような個人旅行にかきたてられるのも、かような実体験と報道との間の「イメージ乖離(かいり)」がもとである。

(24)昔話はここまで。遅めの昼食にありつき、すっかり腹ごしらえのできたぼくは、ザワついた店内を改めて見渡した。荊楚攻防の地で生まれ育ち、改革開放から徐々に豊かになった人々が、こうして賑やかに漢堡(ハンバーガー)をほおばり、冷たい可楽(コーラ)を飲んでいるようすは、じつにハッピーで微笑ましい。たかが麦当労(マック)、されど麦当労である。一過性の流行よりも、こうした平凡な日常風景にこそ豊かな生活の一端が覗ける。ぼくは荊州城の中心で、独りしみじみ感慨にふけった。そう、また横道にそれるが、もはや中国で常態化しているスマホ決済は、ぼくの場合は二〇一六年の旅行(上海・寧波・紹興)から各所で頻繁に目にしだした。それから、あれよあれよという間に普及した。あの頃は当の中国人も日本人駐在員も、みんなが自分の体験や伝聞をもとに、中国のスマホ決済がいかに進化しているかを盛んに述べたり発信したりしていた。ぼくも数日間の利便性のため(そして時流に乗りたいがために)、いろんな情報源をたよりに利用登録を試みたのだが、いまだに成功していない。今回の旅行時点でも残念ながら、外国発行の信用卡(クレジットカード)との連携が閉ざされていて未登録であった。

名探偵コナンの序列を問う

(25)滞在約二〇分、不覚にも麦当労(マクドナルド)で尿意および便意をもよおしたぼくは、当ビル付設の厠所(トイレ)を借りた。ごく緩い傾斜の自動扶梯(エスカレーター)で二楼(階)へ。おそるおそる突き当たりの厠所(トイレ)に入ると、これは祝着(しゅうちゃく)、ちゃんと扉付きの個室がならんでいた。鍵も壊れていなかった。大都市をめぐる中国の旅で、もはや個室なきニーハオトイレと出会うことは稀(まれ)だが、整備状況や清潔さの点で、やはり厠所(トイレ)問題は旅先の不安材料である。思い返せば、二〇〇〇年頃までは、あの上海駅でさえ個室なんて「贅沢品」はなく、壁ぎわに用足し用の溝が一本、端から端まで通じているのみだった。利用者は任意の場所にまたがって、つぎつぎと用を足して去っていくのである。混雑していれば当然、男たちが数珠繋(じゅずつな)ぎでしゃがむことになる。そして、数十秒おきに物凄い勢いで一方向に水が流れ、めいめいの客が残したるしかじかの物を、きれいさっぱりと片づけていくのである。それは身震いするほど爽快な眺めで、記念写真こそ撮らないが、たいへん思い出深い光景だった。

(26)用足しついでに、聚珍園(ジュージェンユエン)館内を少しく観察して回る。ここは現代的な商業テナントビルとはいえ、歴史ある関帝廟にほど近い立地、しかも表通りにも裏通りにも通じており、そして海外勢ブランドが見あたらない。そんなことから、来館前のぼくは百貨店的な佇(たたず)まいよりも、むしろBIGBOX高田馬場や浅草ROXのような雰囲気をイメージしていた(東京になぞらえればの話)。実際、それがまあ当たらずといえども遠からずといった感じで、やはり地元民の日常使いに向いた、ほどよき遊び場という存在であった。ラフな格好をした親子連れなどが、みな等しく脱力して週末の午後を過ごしていた。館内には映画館も付設されている。見たところ、日本のシネコンと同様に省人化された設計で、簡素なエントランスホールの外には、上映作品を知らせる巨大なタペストリーが立て掛けてあった。遺漏なく記せば、次の七本である。

▽名探偵柯南・群青之拳──「名探偵コナン 群青の拳」。▽攀登者 (The Climbers)──「クライマーズ」成龍(ジャッキーチェン)主演のアクション作品。▽中国機長 (The Captain)──「フライト・キャプテン」後述。▽決勝時刻 (Mao Zedong 1949)──「香山の春一九四九」後述、▽小小的願望 (The Last Wish)──韓国映画「偉大な願い」のリメイク版。▽我和我的祖国 (My People, My Country)──「愛しの母国」後述。▽誅仙1 (Jade Dynasty)──「ジェイド・ダイナスティ 破壊王、降臨」。

我らが江戸川コナンと、おなじみ成龍(ジャッキーチェン)、そして中国現代史の大看板、毛沢東の名がならぶ、なかなかバラエティーに富んだ番組だ。少し情報を補足しておくと、「決勝時刻」は本年建国七〇周年にちなんだ国策映画で、国共内戦末期から建国までの中共指導者の動静を描いたもの。なお、建国記念日たる国慶節は一〇月一日。本作はちょうど前日(九月一九日)に上映開始されたばかりだった。次に「中国機長」は、二〇一八年に起きた四川航空の緊急着陸事故を映画化した作品。上空で操縦室の窓が割れるという状況に冷静に対処し、クルーや乗客を守ったという中国人機長の話で、これも国威発揚にはもってこいの英雄譚である。「我和我的祖国」は巨匠・陳凱歌(チェンカイコー)監督による歴史ドラマで、建国以来の歴史的場面を七つ取り上げているという。この特異なラインナップは、やはり時期的な影響によるものだろう。ちなみに帰国後の情報によると、このコナン作品は、九月前半に最高で週間2位の興行収入を得るなど、大陸でも変わらぬ人気を博していた(「中国国際放送局」記事より)。そう、彼こそが日中を股(また)にかける、現代の英雄なのである。さて、だんだんと日が傾(かたむ)いてきた。調べ学習的記述はここまでにして、次なる「聖地」関帝廟へGO!

(27)こじんまりとした教会、福音堂を見ながら人民路(レンミンルー)を歩き、左折して賓興街(ピンシンジエ)に入る。左右に集合住宅がつづく、雑然とした裏道である。民主街(ミンジュージエ)と同様に、ここも一言では名状しがたい、市井(しせい)のあけすけな風情に満ちた通りだった。道端には多数のバイクやオート三輪や自転車が停められ、頭上では四、五十本の電線が絡み合い、そこへ大胆にも洗濯物が掛けられている。また、民家の植木が繁茂して、ごく低位置で道をふさいでいたりする。身長一米(メートル)五〇もあれば枝葉が頭をかすめるほどだ。注意が必要なのは、上空だけではない。道路の中央でも老人が後ろ手をしてヨタヨタ歩いてくるので、相手の呼吸を計ってよけながら、慎重に進まなくてはならない。左右には異様に間口の狭い建物がぎゅうぎゅうに詰め込まれて建っている。その壁は真っ黒に変色したコンクリートであったり、あるいは同様に汚れたレンガであったりと、なかなか年季の入った生活空間である。途中に、一軒の高梁蕎麦(コーリャンそば)酒の店が巨大な甕(かめ)をならべていた。なんだか時代劇のセットみたいな風合いだ(ひょっこり水滸伝の豪傑が現れ、しこたま酒をかっくらうなんて場面がアタマに浮かぶ)。そこから瓦(かわら)屋根の平屋がまるで長屋のごとく軒を連ね、どこも何がしかの商売をしているが、内部は蛍光灯一、二本の薄暗い空間であったり、扉が閉まっていて様子がうかがえなかったり。とある商舗(しょうほ)などは、軒に立派な看板を掲げているのに、あろうことか大量の洗濯物を店先に引っ掛けて、だいじな屋号を隠してしまっている。レトロな見てくれに留まらず、そんな生活感にじむ雰囲気もたまらない。このあたりは荊州城内でも数少ない、古い家屋の密集地であるが、はたしてこの情緒がいつまで残されるか、それはまったく分からない。そんな味わい深い賓興街(ピンシンジエ)を歩き通して、ぼくはとうとう関帝廟に到った。

本場の本場の関帝廟

(28)後漢の関羽(?─二二〇)は河東郡解県、現在なら山西省運城県の人。中華街(チャイナタウン)でおなじみ、赤ら顔と長すぎる髭(ひげ)がトレードマークの神様でもある。美髭公(びぜんこう)なんていうあだ名もある。偉大すぎる彼の経歴は、あえてここに紹介するまでもないが、蜀漢の始祖である劉備(昭烈帝、字は玄徳)の義弟であり(さらに年下の三男坊が本書冒頭で登場した張飛)、人並み外れた武勇と忠義でその名を後世に轟(とどろ)かせる、そんな三国志きっての英雄である。四川盆地の成都を拠点に漢王朝復興をめざした主君・劉備から、彼は長らくここ荊州の守備を任じられていたが、敵の策略や仲間の裏切りもあって、最後は呉軍に敗れ、処刑された。死後は講談や戯曲や通俗小説『三国志演義』によって数々の逸話が盛られ、同時に商売神としても中華圏全域で祀(まつ)られるようになった。このように虚実ないまぜの伝説に彩られた関羽像については、維基百科(ウィキペディア)などで手っ取り早く知ることができるし、アニメやゲーム、映像化作品では映画「赤壁(レッドクリフ)」、中央電視台の大河ドラマ(一九九四年版と二〇〇六年版)などでもお楽しみいただける。ちなみに、先ほど「荊州の守備」と書いたけれども、これはぼくが訪れている当市のことばかりではなく、現在の湖北省および湖南省のほぼ全域にまたがる広域の州の名でもある(後漢当時の中国は一三州に、三国時代は十四州に区分されていた)。ややこしい話だが、当時この荊州エリアに含まれていたのが、襄陽(襄樊)・南陽・新野・江夏(武漢)・江陵(荊州)・夷陵(宜昌)・長沙といった都市である(カッコ内は現在の都市名)。昔江陵と呼ばれた現在の荊州市は、先述したように関羽が築いた居城が残り、そのため三国志ゆかり古城として特に知られている。そうそう、ひとつ谷歌(グーグル)で「関羽公園」と入力し、画像検索してみてほしい。二〇一六年建造、高さ五八米(メートル)におよぶ像の偉容に、荊州人の並々ならぬ「関羽愛」を感じていただけることと思う(ただし日本国内でも報じられたように、この像は二〇二〇年に市当局から違法建築と認定され、撤去・移設のため二〇二一年九月に解体作業が開始された)。

(29)そんなわけで、なんたってここは財神・関羽さまのお膝元である。『荊州府志』によれば関羽の屋敷跡だという。明の洪武二九年に建てられ、以後改築が重ねられたそうだ(現在の建物は一九八七年のもの)。本場荊州の関帝廟といったらどんなに煌(きら)びやかだろう。きっと参拝客でごった返しているに違いない。信心深い彼らは、朝に夕にもくもくと線香を炊き上げ、わいのわいのおしゃべりに明け暮れていることだろう。そのように想像していた。ぼくは一八元を支払い、勇んでこれへ入場した。ところが意外や意外、その内部は非常に簡素な佇(たたず)まいで、ごくおとなしい見学者グループが少数確認できるだけであった。ぼくはちょっと拍子抜けした。商売の神さまだぜ、荊州人よ。いちばん大事な信仰対象じゃないのかい。でもこの様子だと、催事があれば活気づくという雰囲気でもないようだ。これまで、民間信仰の王道である道教の廟にもかなり足を運んだが、ここはかなり地味な部類である。よくいえば静謐(せいひつ)で、象徴的にまとめられたスピリチュアル空間なのだけど、逆にいうとボテッとした装飾性に乏しく、中国らしい何でもアリ感に欠けている。

(30)余談だが、一番思い出に残っているのは、福建省泉州市の関帝廟だ。屋根の上のカラフルな龍たち、梁(はり)の彩色画、線香や蝋燭(ろうそく)をあげる大きな香炉、人を売店や飲食店へと巧みにいざなう導線、存在感のある赤い提灯、お炊き上げの釜、地面や屋根にほどこされた段差など。これも画像検索していただけると幸いなのだが、建築や装飾の奥行きある立体造形が、伝統を重んじながら、じつにテーマパーク的で、訴求力が強い。だから、参拝客が境内をめぐると、おのずと関羽信仰の世界観にどっぷり浸かることができるというわけだ。ぼくが訪れたのは一九九七年とずいぶん昔のことだが、最近の現地画像でも良い意味で俗な雰囲気はまったく失われておらず、訪問者たちの高揚感が伝わってくる。ここ荊州の関帝廟とは真逆である。もしや、ご宗旨が違うのかな、と訝(いぶか)るほどに。

(31)さて、もう少し詳しく見てみよう。いま遊客たちの視線を集めているのは、中庭に建つ関羽像(これがなぜか劇画風タッチで格好いい)、そして境内の片隅に設置された、関羽を象徴する二つのお約束アイテム、つまり青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)と名馬・赤兎馬(せきとば)の像である。思うに、この聖地の見どころは、そんな各大道具・小道具のディテールである。そんな中で本殿の関羽像だけは別格というべきか、これが目の覚めるような金ピカ仕立てで、立ち上がれば三米(メートル)はあろうかというデカいなりをしている。床几(しょうぎ)に掛けつつも、どっかりと腰を割った力士のような姿勢で、なかなか威圧感がある。また、とりわけ中国らしい香気を放っているのは、件(くだん)の三兄弟、劉備・関羽・張飛を祀(まつ)る三義殿の前に、膝を折って伏している、お供えの牛・豚・羊の人形である。どれも全長一米(メートル)半ほどと巨大なもので、造形が細かいうえ、カラフルに彩色されている。しかも、なぜか三頭とも目を開いてうらめしげに前方を見つめている。殿内の英雄たちの笑顔と対照的に、哀感たっぷりだ。うん、生贄(いけにえ)の君たちは、なかなかいい味を出しているぞ。思わず彼ら三頭をねぎらう。それから境内の裏っ手へまわると、敷地の外は古い民家がごちゃごちゃと建て込んでおり、それは良い意味で情緒もへったくれもない、日常感たっぷりの生活風景だった。ふと見上げると、巻雲ただよう青空が広がっている。時間を忘れるような、広い青空だった。ぼくは、この静かなパワースポットでゆるりと深呼吸をした。

(32)なお、この関帝廟には、清の乾隆帝および同治帝の恩賜(おんし)と伝わる扁額(へんがく)が掛かっているという話なのだけど、中国アプリの「ビリビリ動画」で確認した一九八八年の映像と眼前の実物とを比べると、まったく違うものが掛かっている。いったい、何がどうなったのか知らぬが、現在は額のふちに沿ってラーメン丼の如(ごと)き紋様が金色で描かれるなど、かなりデザインが変わっている。はて、有り難き「本物」はどこへ行ったのだろう。そういえば、周囲の賑わいある風景も、一応門前町っぽい名残はあるのだが、かといって昔ながらの商店が集中しているわけでもなく、いまは南門内外をむすぶ要地としての役割が見えるだけ。もっと巣鴨や谷中っぽい、渋い雰囲気を期待したんだがなあ。一七時五分、ぼくはちょっぴり消化不良な気分で関廟から退出、夕暮れの南門へ向かった。そういえば関廟には樹齢六二三年という、とんでもない太さの銀杏(いちょう)の木が立っていて、その手入れのため大がかりな竹の足場が組まれていた。関廟で最大の見ものは、この地の歴史を見つめてきた、その銀杏だったかもしれない。

旧城 関廟 扁額(へんがく)新たなり

干戈(かんか)雕像 将の威に敵(かな)わず

只今 惟(た)だ南門に魂(こん)のみ有り

曾(かつ)て此処に家す 蜀漢忠義の人

*原詩「蘇台覧古」 旧苑荒台楊柳新 菱歌清唱不勝春 只今惟有西江月 曾照呉

王宮裏人

『唐詩選』にも採録された、李白の有名作。英雄・関羽の魂魄(こんぱく)を思い、一礼しよう。

南門外をサクサク歩く

(33)南門は黒石のせいか日陰のせいか、ずしりと重みが感じられる。高さ七、八米(メートル)、横五米ほどの口を開けている。昼に訪れた西門と異なるのは、こちらでは甕城(ようじょう)が真南にあるため真っすぐ出入りできる点と、自動車の通行が禁止されていることだ。そのため歩行者、自転車、バイク、オート三輪がひっきりなしに堅固な門をくぐっていく。ただし、信号もなければ車線もない。ただ各個人の制御能力とフィーリングによって通行・往来が成立している。歩行者にとっては危険なことこの上ない。ぼくは物好きの習性により、また城壁に上った。ご案内のとおり二重構造である。見下ろせば、内外の門のあいだに物売りが数人出ていて、各々の車両には白菜、茄子(なす)、蜜柑(みかん)などが陳列されている。中には、二つの桶(おけ)に栗を満載した老爺(ろうや)の姿もあった。どうやらここまで、棒手振(ぼてふ)りの形でえっちらおっちら運んできたようだ。もはや、一九八〇年代の西門の写真に見るほどの賑わいはない。また、通行者たちの移動スピードも以前と比べたら段違いに速いのだろうが、こうして近景を見渡すと、街の象徴としての城門と市民との関係性は今なお変わらないように感受させられる(旅先でたびたび再開発現場を目にするので、かような生活風景の名残に、ぼくなどはかえって鮮烈な印象を受けるのだ)。門外には堀を渡る小さな橋が架けられていて、そのすぐ向こうに交差点があり、さらに遠方には民家ともビルとも括(くく)ることのできぬ、薄茶けた中層建築の密集が認められた。殺風景といえば殺風景な、平々凡々たる下町ビューである(きっと中国の街歩きに慣れている人ならば、ああ、ごく普通に見られる職住一体型の商業地だなと感じるだろうが、そうでない人であれば率直に、暗くて怖そうなどの感想を述べるかもしれない)。眼下道行く人は、みなラフな服装に身を包み、家路へと散っていく。西日がまぶしい。どこかで野外カラオケでも行われているのか、大音量の歌声が聞こえてくる。大地の夕暮れ。時刻は一七時一四分。そろそろ次の目的地である旧城東門へ向かう頃合いだが、たそがれてゆく城外の夕景を見ているうちに、もう少し昔ながらの街区を見たくなった。ぼくは城門を下りた。

(34)ところで。ぼくの鞄は、英国メーカーの実用的な背包(ベイバオ=バックパック)、キャビン・ゼロというもので、これは機内持ち込みギリギリの上限サイズである(容量四四升(リットル))。せっかくの中国ひとり旅、現地に着いたら最高のスタートを切りたい。空港で足止めやトラブルなんかに見舞われたくない。そんなせせこましい思いが、ぼくに大きな荷を背負わせている。手当たりしだいに旅行用品を詰め込むと、まるで亀の甲羅のような格好になる。携行品は必要最小限にとどめているため、ごく軽量なのだが、そのビッグサイズの鞄がいま背中にある。さらに今日は時間節約のため、旅館(ホテル)に寄らず歩きつづけてきたから、もう鞄もシャツも背中もみんな汗をかいている。でも、かまわずに今日はまだまだ歩く。さて、堀に架かる橋は、わずか二車線分くらいの道幅。これを渡って城外へ出る。すると頭上のバーに、上り下り合計六つの監視カメラが設置されているのを発見。いやはや。威圧的ともいえるほど多い。今日はあまり気にしていなかったが、こんなにのんびりした荊州古城においてさえ、監視社会化が着々と進行しているようだ。

(35)まずは、城門からまっすぐ伸びる御河路(ユーホールー)を南へ歩いた。道幅は約七米(メートル)。バイクと歩行者の数が半々、自由に通行している。左右は二、三階建ての真っ黒なコンクリート建造物がならぶ。お世辞にも綺麗な街並みとはいえない。安心して歩ける道ではあるけれど、色合いがことごとく荒(すさ)んで見える。超市(スーパー)、薬局、それから香辛料や旗袍(チーパオ=満州服、いわゆるチャイナドレス)の店、ヘアサロンに刺青(いれずみ)店、酒屋、タバコ屋と業態はさまざまだ。わざわざ近郊からやって来たのか、車の荷台で品物を広げている者も見かける。品物はバナナ、リンゴ、シシトウ、サツマイモ、ショウガなど。新彊哈密瓜(しんきょうハミウリ=マスクメロンの一種)は五斤(ジン)(二・五公斤(キロ))一〇元で売られていた。すべて量(はか)り売りである。たいてい、よく日焼けした逞(たくま)しい中年女性が商売をしている。街の景色は、歩いても歩いても中国らしいとしか書けない、あけすけで大ざっぱで、飾り気のない感じである。念を押すまでもないが、ここは三国志で名高き湖北の名城・荊州、しかも関帝廟なる名所にほど近いロケーションである。思うに二十年前ならば、ぼくのような日本人観光客が好奇心丸出しでぶらついていたローカル区域に違いない。だが現在は、外国人などまるで出没しそうにない、地元人民オンリーの情景。さて、今さら説明するのも野暮に思うが、かような場所、つまり観光名所でない、とりたてて特徴のない通りを歩くのも、ぼくにとって超ゴキゲンな余暇イベントである。日本国内のノイズや情報の偏りを捨てて、たまの数日間、完全別次元の中国に身を置くことを、ぼくは自分なりの「レクリエーション」と位置づけている。日々伝聞される中国情報に飽き足らず、動くモンスターとしての中国をもっともっと知りたいと考えたとき、どんな小さな景色でも言葉でもいいから、自力で拾い集めてきたいというのがぼくの了見である。言い換えれば、街のトンデモ風景や、すれ違う新時代の人々の装いと表情をガン見して味わい、過去の体験・体感と同フォルダに保存することは、情報過多による「日頃の凝り」をほぐす、一種のストレッチ体操なのだ(と自分ではこじつけている)。ただ、やはり疲労と暑さは身体に堪える。歩くこと数分。繁華な空気が絶えたところで、ぼくは御河路を引き返した。

(36)南門まで戻り、今度は堀(ほり)と並行する横道、東堤街(ドンディージエ)を歩く。ここは完全な古民居街で、レンガと瓦(かわら)屋根しか見えない、まるで遺跡みたいなゾーンである。幅はわずか四米(メートル)。ただ、ひっきりなしにバイクが行き交うし、死んだ路地ではない。さっそく上り勾配で二、三軒目から奇妙に道は曲がりだす。金だらいで洗濯している女性や、両耳にタバコを差したおっさんと出会う。なんだかいい風情がある。そうかと思えば、薄汚れてはいるが白壁で双塔の天主堂(教会)が堂々とした姿を見せ、いいねいいねと進んでいたが、途中から半壊した民家が立てつづけに出現し、空き地はシートを被せられて草はぼうぼうで、アレレレレ。これはまた、再開発まちがいなしの空気だぞ。ハタと気づいて冷静に周囲を見わたすと、なんと通行人の大部分は、新しい古民居リフォームを手がけている作業員なのであった。なるほど「歩行者」が多いはずである。現時点で、およそ半分くらいは住民が残っている様子だが、一方で確実に移住も進んでいる。路地の入口に戻ってみると、ちゃんと改装工事現場のあらましを記したボードが立っていていた。我的天啊(オーマイゴッド)! 夕暮れどきのためか、工事風景はごくのんびりしたもので、みな五十歳以上と思われるおっさんたちが、リヤカーでせっせと瓦(かわら)やレンガを運んだり、敷石を詰めていたりと、そんな軽作業に従事していた。近くの交差点では、車椅子に乗った中年の男女が代わりばんこにマイクを持って、十八番(おはこ)の歌謡曲を唄っている。先ほどから聞こえていたカラオケの声の主であった。暮れなずむ城外に集まったおじさんたちが、めいめい手頃な縁石に座り込んで、その歌を静かに聴いている。それから、行きがけにはなかった青のオート三輪が、いま交差点の一隅に停車していて、腕っぷしの強そうな若い兄ちゃんが、強面(こわもて)の顔に似合わず金魚と亀を売っていた。荷台の巨大水槽で金魚百匹以上がめいめい泳ぐさまは、それはなかなかの見ものだった。

夕照(せきしょう) 東堤街(ドンディージエ)に入(い)る

昔時 誰と共にか語らん

本地 人行少(まれ)なり

新風 古道に吹く

*原詩「秋日」 返照入閭巷 憂来誰共語 古道少人行 秋風動禾黍

中唐の耿湋(こうい)(生没年不詳)の詩。『唐詩選』に収録。

広場ダンスは永久に不滅です!

(37)ぼくは帰城して、城内の迎賓路(インピンルー)を東へおよそ三〇分移動。さしあたっての目的地、東門(旧寅賓門)に到着した。一八時三八分。だいぶ薄暗くなってきた。ここは城門に賓陽楼という櫓(やぐら)があり、夜間のライトアップが美しい。荊州の顔ともいえるスポットだ。櫓は二層で紅く塗られている。それが青や黄やオレンジの光に照らされ、ほのぼのと妖しい雰囲気を醸し出していた。城壁の上部にも照明が灯り、昼間とは一風違う古城風情が楽しめる。異国の見慣れない景観と馴染みのないカラー光線が重なり、まるでキャンプファイヤーを見ているかのように、ちょっとずつ情緒的になる。なお、東門そばには、明の万暦年間に強権的改革をすすめた地元・江陵出身、張居正の記念館があったのだが、すでに閉館時間を過ぎていた。ということで、東門を背にして九龍橋を渡る。

(38)荊州古城の堀に沿う区画(エリア)に、ちょっとした広場がある。これを金鳳(ジンフォン)広場という。その一角のベンチに、大勢の中高年が座っていた。多少の灯りはあるにせよ、あたりはもう闇である。それなのに、当地の翁媼(おきなおうな)、みな思い思いにくつろぎ、おしゃべりに興じている。水をつけた巨大な筆で、なにやら地面に字を書いている達人もいる。そこへ、習字の手本帳を持ち出して、勝手にあれこれ批評している老人もいる。そんな仙人風の両人のコミカルな姿は、まるで古い水墨画か芝居の一コマのようだ。あるいは、子供向けに風船やシャボン玉が売られていたりもする。考えてみると、近年は晩秋や冬に旅をしていたので、市民の夕涼み風景に出会うのは久しぶりだった。未就学児か小学校低学年であろう、幼い子供の姿も目立つ。彼らの多くは、最近の流行りなのか、ローラーブレードを駆って広場を夢中でグルグルやっている。しかし何といっても、ここで一番の見ものは広場舞(ダンス)の女性たちである。どうやら、サークルは二つある。ざっと六十歳前後が中心で、いずれの踊り手も普段着としか言えないような恰好だ。音楽に合わせ、およそ十人ずつが適当な間隔を保ってステップを踏んでいる。さらに、各グループが使用する超大音量の劇音楽がたがいに交錯・輻輳(ふくそう)して、広場の夜を支配的に呑み込んでいた。乏しい光の中でおのずと敏感になった耳が、その音響の直撃を受ける。一つは古典戯曲の女声アリアみたいな高音がつづく曲で、もう片方は甘ったるい男性歌謡がアイヨーアイヨーと繰り返す。どちらも文革期っぽい年代物で、民謡風の音楽だ。異なるリズムと曲調の、だが圧倒的にノリのよい歌謡が二曲、夕暮れのなかにいつまでも彼女たちを踊らせていた。

巨大商業モールで考えたこと

*本章は「note創作大賞2023」エッセイ部門への投稿内容と一部重複しているため、選考期間終了までのあいだ当該箇所の掲載を見合わせていただきます。

サーモン三人の兄弟!?

*本章は「note創作大賞2023」エッセイ部門への投稿内容と一部重複しているため、選考期間終了までのあいだ当該箇所の掲載を見合わせていただきます。

寿司松茸海鮮和牛炒飯

*本章は「note創作大賞2023」エッセイ部門への投稿内容と一部重複しているため、選考期間終了までのあいだ当該箇所の掲載を見合わせていただきます。

果汁天国へようこそ

(50)食事を済ませたぼくは、思いがけない御馳走で膨れぎみの腹をさすりながら、ふたたびモール内を歩き始めた。そして、先刻から気になっていた同フロアの生ジューススタンドで、西瓜汁(シーグアジー=スイカジュース)をもとめた。店名を辛迪果飲(シンディーグオイン)という。白が基調のシュッとした外観の専門店で、他にも金桔百香茉莉緑(金柑とパッションフルーツの入ったジャスミンティー)や雪梨芒果汁(ユキナシとマンゴーのジュース)などに惹かれたが、中国の旅でおいしい西瓜汁(スイカジュース)を何度も堪能していたぼくは、結局お気に入りを注文した。ビッグサイズの大杯(ダーベイ)、常温でなく冰(ビン=シャーベットタイプ)、価格は二五元(約四〇〇円)。いま終えたばかりの豪勢な食事と比べると若干高めに感じるが、むしろこちらが相場だろう。そのギンギンに冷えた西瓜汁は、一日の疲れをピュピュッと吹き飛ばすほど果汁感満点で、それは爽快かつ美味であった。透明カップを片手にチューチュー飲みながら歩き、ぼくはすっかり暗くなった屋外へ出た。タクシーを拾い、北京路(ベイジンルー)を走らせる。所要十分で、二日目の宿である錦江之星旅館(ジンジアンジーシンホテル)・荊州長途汽車站(長距離バスターミナル)店に到着した。

(51)部屋に到るまで、冷たい西瓜汁を飲んでいた。ぼくは極楽気分で一日を振りかえり、翌日の旅をシミュレーション。それからシャワーを浴びて、即行でベッドに倒れ込んだ。歩数計は「2万5387歩」を示していた。午前中はずっと列車内で過ごしたので、ほぼ半日の記録といっていい。物珍しさで行動していると、中国の旅はとにかく歩かされる。さあ、寝しなに一首、爆詠みしておこう。

楚城の殷盛(いんせい) 極まれり

街路 衆人 ただ沸騰

城闕(じょうけつ) 夕に演唱を聴き

橋辺(きょうへん) 夜に広場舞(ダンス)を看(み)る

*原詩「江南旅情」 楚山不可極 帰路但蕭条 海色晴看雨 江声夜聴潮 劍留南斗近 書寄北風遙 爲報空潭橘 無媒寄洛橋

祖詠(そえい。六九九─七四六)は唐代の詩人。洛陽の人。隠棲生活を送った彼が呉と楚へ遊んだときの作で、五言律詩の前半を借用した。殷盛(いんせい)極まれりは大袈裟だけれど、早々に発展を遂(と)げた沿海都市とは異なる、いま伸びしろしか感じられぬ、内陸部のパワーに打ちのめされた。そんな夜だった。城闕(じょうけつ)は城門の意。

早朝の誦経(ずきょう)グルーヴ

(52)迎(むか)えた三日目も、朝から日差しが強い。この日は章華寺、万寿園、長江、そして荊州城内の三義街、鉄女寺、玄妙観をたどり、明るいうちに高速鉄道で武漢へと移動する。長江を見たあとで、昨晩とおなじ万達(ワンダー)広場で昼食をとる予定だ。旅館(ホテル)を辞して、名刹(めいさつ)・章華寺へGO!

(53)現在の荊州が、かつて江陵と呼ばれたことは先に書いた。その江陵とは、もともと荊州古城のあたりの地名で(現・荊州市荊州区)、これに対して城の東方にある港町の名を沙市(さし)という(現・荊州市沙市区)。十九世紀の英国人旅行家、イザベラ・バードが著した『中国奥地紀行』にも、長江を遡上(そじょう)する旅の途中でこの沙市の名が登場する。彼女は「川を上る時にも下る時にもこの町に好感を抱けなかった」と述べているが、その一方で当地の状況をえらく克明に記録している。すなわち、長江の堤防、水上生活者、地理概観、軍事上の位置づけ、陸上・水上輸送、流行病、魚市場、教会施設、日本の貿易業者、綿布・原綿・絹織物などの地場産業、通貨と為替などについて(なんという有能さだ)。ぼくが午前中、周遊を計画しているのは、この沙市のエリアである。

(54)章華寺は元代の泰定年間、一三二五年ごろの創建で、湖北三大叢林(そうりん)の一つに数えられる(あとは武漢の帰元禅寺と当陽の玉泉寺である)。建物の多くは清の時代に重建されたものだというが、この地はそもそも、紀元前六世紀の楚の遺構とされる高台。荊州きってのパワースポットといってもよい。口コミサイトでは、厳かな伽藍(がらん)の写真が数多く投稿され、また水陸法会(ほうえ)なる中国仏教の大行事も紹介されていた。いわばハードもソフトも、昔ながらの情緒と慣習を残した、霊験(れいげん)あらたかな寺に違いない。そう確信してやって来たのである。そして門前に到れば、すでに山門からしてキテる。幅広い石段の上に屹立(きつりつ)する、まさに壁のごとき門は、下部が臙脂(えんじ)色で二層の楼閣を戴く偉容である。左右に目をやると、わりと最近出来たようだが麒麟のような獅子のような、とにかく背中に羽の生えた物凄い神獣が配(はい)され、この金ピカの像がまた破格のサイズである(台座をふくめると四、五米(メートル)の高さがある)。ひっくるめて、威圧感満載の城塞(じょうさい)の如(ごと)き外観。おずおずと身構えて足を踏み入れる。

(55)朝の境内は人もまばらで清々(すがすが)しい。広々として、またよく整備されている。黄土色の作務衣(さむえ)を召した僧が、スコップ鍬(くわ)をもって歩いていたりもする。そして、伽藍(がらん)は壮大なれどもごく保守的な増改築が施されており、けっしてエキセントリックな進化系でないところが、ぼくを安心させた。とくに本殿たる大雄寶殿は高さ一五米(メートル)はありそうな三層の楼閣で、上部へのすぼまりが小さく、また屋根が短い。ために寸胴な外観を呈して、重量感たっぷりである。そんな堂々たる殿宇(でんう)を見上げていると、横手の方丈(ほうじょう)から誦経(ずきょう)の声が耳に届いた。もちろん、中国風の抑揚の利いた賑やかなお経である。近づいていくと、室内に大勢の人影が映っている。間近(まぢか)に来て、やっと様子が知れた。熱心な高齢の信徒たちが、経を読みながらお堂の中をのそのそと右回りに周回していたのである。内部では壁のあちこちに阿弥陀仏のポスターが貼られ、太鼓や仏具が置かれている。柱には「老實念佛(誠実に念仏を唱えよ)」と書かれた、だれかの筆書きが掲示されている。これが如何(いか)なる法会(ほうえ)または習慣なのか、いまだに分からないが、およそ三十名ほどの人々が静かに祈りの時間を共有している光景は圧巻であった。旅先で寺に立ち寄り、このようなけいけん敬虔な信徒のすがたを認めると、つられて自然と心が穏やかになってくる。どうにも勝手な順序だが、それがまあ、平凡な観光参拝者の心理だろう。初めはとかく歴史的・芸術的価値といった先入観にとらわれ、意識高き旅客の仮面をかぶりたがり、あるいは画的(えてき)に映える景物をまめまめしく探してしまうところ、それが素朴な祈りの風景と出会うことで力みが解(ほど)け、もの視(み)る心も補正される。さらに、中国の仏閣の現世離れした空気感や仕様、それにグルーヴ感に満ちた読経の魔力も加わり、いつのまにか主客(しゅかく)ない交ぜになって祈りの歴史に思いを馳(は)せてしまう。それが日ごろ信心深いとはいえぬぼくの、なんとなく思う、中国寺めぐりの醍醐味である。

(56)境内には鐘楼があり、鼓楼があり、七層の観音菩薩甘露宝塔があり、蓮花池があり、釣り鐘があり、梅と銀杏(いちょう)の古木があった。一九九四年にここを訪れた仏教学者の鎌田茂雄は、池には蓮(はす)の花が咲いていたと記すが、いまは金属製の蓮が水面(みなも)に浮かぶだけである。美しい玉仏二体を安置した方丈(ほうじょう)もあって、手前が坐像、後ろに涅槃(ねはん)という組み合わせ。坐像の、白くふくよかで穏やかな表情と、右手を脛(すね)の方に垂らしたユニークな格好が印象的であった。これが、はるばる緬甸(ミャンマー)から贈られたという玉仏だろうか。引き返して行くと、大樹の木陰に僧たちが腰掛けている。手前の者はねずみ色の僧衣に足元はナイキのシューズ、手にはスマホを持ち、ゲームに熱中しているのか、じっと視線を落としたままである。他にも、大量の僧衣を金だらいで洗う者、伽藍(がらん)の回廊で坐禅を組む僧、大きな砂場に入って線香を捧げる参拝者などを見かけた。境内の電灯にはソーラーパネルが付設されるなど、湖北を代表する古刹(こさつ)の点景にも、さりげない二一世紀の風趣が感じられた。ともかく、かようにして滞在約四十分、ぼくは思いがけず朝の癒しのひとときを堪能した。最後に山門の神獣に敬礼。またタクシーを拾って移動する。

白い古塔と天女1号

*本章は「note創作大賞2023」エッセイ部門への投稿内容と一部重複しているため、選考期間終了までのあいだ当該箇所の掲載を見合わせていただきます。

(62)さあ、件(くだん)の中華風味の門をくぐり、木立(こだち)の中をゆけば、まもなく白塔に出会う。万寿宝塔と呼ばれるその塔は、嘉靖三〇年(一五五一)完成。八角七層、高さ四〇米(メートル)におよぶ石塔で、当地・荊州の権力者が皇帝の長寿を祈念して建立したといわれる。有名な蘇州の斜塔、虎丘(こきゅう)雲岩寺塔が同じく八角七層で四八米(メートル)だから、こちらは一回り小さい。なお、この塔は地上から生えているのではなく、地面にぽっかりと穿(うが)たれた穴にその基礎部分が築かれている。要するに、台座の上に構造物があるという「上げ底」ではなく、あべこべに地下から生えている「下げ底」の形なのだ。だから塔へ上るためには、一旦階段で基礎部分へと下りなくてはいけない。ところが嗚呼(ああ)無念、いまその階段は柵で閉ざされ、参観者の塔への立ち入りを禁じていた。塔の内部には八米(メートル)の阿弥陀仏像があるとかで、なんとか潜り込みたかったのだが叶わなかった。しかたがないので、外面を丁寧に眺める。上層にいくほど極端に細くなっていく形状のため、虎丘の塔がもつ圧倒的な重量感には欠けるが、そのかわり遺跡というより美術品といった感じで、なかなかおしゃれである。新しい石積みの外壁には、各層各面に穏やかな顔をした仏像が嵌(は)め込まれ、これも塔の美しさを引き立たせている(全部で九四体あるという)。じつは帰国後のことだが、この塔の八〇年代初頭の状態が中国動画アプリで視聴できた。その映像では、今と違って周囲は荒れた河原にすぎず、塔身はというと、ほぼ長江から丸見えであった。それどころか、塔の高い場所からは木や雑草が生えていたりもする。ともかく灰白色の繊細な姿態は、その時代ごとに異なる光彩を放ちながら、長らく沙市のシンボルとして観る者の心を捉(とら)えてきたに違いない。そう、たぶん張居正然(しか)り。またイザベラ・バード然り。

晴れた日は母なる長江(かわ)で洗濯を

(63)園内では古(いにしえ)の塔を取りまく鬱蒼(うっそう)とした樹々(きぎ)が聖なる時間を支配し、また降りそそぐ陽光がこれに乱反射して、複雑な明暗を生んでいた。小鳥のさえずりも聞こえる。外縁には、長江の堤防に沿って亭廊が造成されている。その中では、年の頃アラフィフとおぼしき男女数名が、古めかしいラジカセで軽快な音楽をかけてステップを踏んでいた。すぐ近くで、サックスを練習している若者もいる。みな熱が入っている。空はどこまでも高く、そして眼下の長江は空より青くてまばゆい。輝く長江をバックに、亭廊の暗がりで娯楽に興じる人々の影は、どれも上品さを湛(たた)えつつ、また何ともいえず妖(あや)しげでもあった。さて、いよいよ長江とご対面だ。ここは、荊州長江大橋を間近で見られる絶景スポットである。橋は全長八八四一米(メートル)、橋梁部分は四三九七米(メートル)、二〇〇二年開通の吊り橋、斜張橋である。眼前の海のような水面に架かる、白い橋梁は、とびきり優雅である。そして、砂利船やケミカルタンカーとおぼしき細長い貨物船が、時おり視界の外から出現しては、悠然と橋の下を通過していく。プァーッ、という甲高い汽笛を聴きながら、まったり等速度で移動する船に目を当てていると、文字どおり完全に時を忘れる。そして汽笛が収まると、また軽快なラジカセ音楽の世界に引き戻される。シンセサイザーのゆらぎ音が入る、どこか八〇年代っぽい音楽だ。これにより、今度は時代感覚さえも狂わされる。ちなみに、当地点の江幅(かわはば)は二公里(キロ)ほどあり、しかも巨大な中洲がある。橋の向こう側はその中洲の茂みに隠れているから、橋のすがたを目でたどっていっても、ここから本当の対岸は見えない。呆(あき)れるほどスケールの大きな眺めである。長江の流れは、うっとりするほどのんびり。橋上のクルマと水上の船は東南西北(ドンナンシーベイ)ここに交差し、天下の物資を黙して運ぶ。ぼくの前を、こうして万物が流れている。とても中国っぽい、感動的なスペクタクルである。これで一羽のカモメでも飛んで来れば、「天下の一沙鴎」などと(杜甫「旅夜書懐」)、きっと誰でも己になぞらえて詩を詠むことだろう。

(64)カラッとした日常性を帯びる、リアルな長江の風景は、控えめに言おうと辛めに採点しようと、なお最高の眺めである。本当にこの開放感はたまらない。朝に夕に散歩したら、きっと良い気分だろう。率直に言って、日夜お疲れの日本の皆さんをぜひとも連れ出したいくらいである(もっとも、まったくお望みではないかも知れないが)。向こう岸は背の高い木立(こだち)がどこまでも続いていて、とても市街地と呼べる眺めではない。ここは、人間世界と大自然との結節点でもあるのだ。亭廊の中を進んでいくと、途中、一人のおっさんが後ろ手を組み、高さ二米(メートル)はあろうかという巨大な流域地形図に目を当てていた。ぼくも立ち止まって、しばし腕を組む。地図はカラー衛星写真を素材として、長江中流域の支流・湖沼や都市の名を示す。西は宜昌・巫山、東は武漢・黄崗・鄂州、南には岳陽・常徳といった土地をカバーする。眼前の長江のドデカさに驚嘆しながら、広域の地形をこうして立体的に俯瞰できるとはありがたい。思い起こしてみると、ぼくは春の重慶・朝天門、秋の馬鞍山・採石磯、鎮江・金山寺、そして真冬の南京・長江大橋といった地点で、以前長江と対面した。そして、それらの地点の風景がたしかに現在地へと接続しているのだと考えると、なにか感慨深いものがある。また、長江にその身をそそぐ支流たち、すなわち岷江、嘉陵江、烏江、漢水などにも、大河の分節としての働きがたしかにあり、それぞれに大小各級都市の連なりが存在することにも気づく。ひと口に長江流域といっても、関係する社会や文化は多様であり、人の数も膨大であるということは(全流域人口は四・五億ともいわれる)、ぼくたちはクールに押さえておくべきだろう。長江とはまぎれもなく中国における水運の大動脈であるが、そのスケールからいうと支流もまた大規模な交通路であり、また文明をつなぐ道とも捉(とら)えるべきなのだ。ちなみに、長江下流域に揚子江(ようすこう)の名があるように、荊州や武漢をふくむ中流域には荊江の異名がある。だが、取ってつけたようにここで呼び名を変えるのも妙なので、このまま長江と書く。

(65)公園を出て、川べりに下りると、坊主頭の男三人組とすれ違う。おそろいの黒い海パンを穿(は)き、オレンジの浮き輪と黄色いフィンをぶら下げている。遊泳客か、それとも警備・救助の任に当たる者か。もうすこし行くと、今度は一人の女性が洗濯をしていた。そこは水面まで階段状になっている部分で、彼女はうまいこと段差に腰を下ろし、一心にチャプチャプやっている。黒のTシャツに、下はどうやらパジャマのようだ。これはこれはお姉さん、母なる長江があなたの洗濯場ですか。今までに江辺(かわべ)の洗濯風景なぞ幾らも見てきたけれど、いくら徒歩圏内だからといって、自分とこの衣類を長江で洗うとは大胆すぎる(しかもパジャマ姿で)。もしかしたら、自宅の洗濯機が壊れたのかもしれない、なんてことも考えたが、いやこのロケーションで豪快かつ手慣れた洗いっぷりは伊達じゃない。なお、傍(かたわ)らに置かれた洗剤品牌(ブランド)は、沙市日化社製の一比四(イービースー)。これも余談だが、ネット情報によると、沙市日化は荊州の地元企業。かつてテレビ普及期のCMによって、その商品名「一比四」を全国に轟(とどろ)かせたという(これもビリビリ動画で当時の映像を確認することができる)。昭和の日本でいうなら、さながらミツワ石鹸のような存在だろうか。このほか、堤防内には海パン姿で腕立て伏せをしている爺さんもいれば、釣り糸を垂らして江面(かわも)を見つめているおっさんもいた(釣客はお手製らしき銀色の笠なんか被(かぶ)ったりなんかして、熱中症対策も万全である)。いやはや。みなさん、大変自由にお過ごしのようだ。さらに東へ進むと、川に突き出した五〇米(メートル)四方くらいの砂浜が広がり、そこでは子供連れを中心に数十人が水遊び、砂遊びに興じていた。大人も子供も水着姿はおらず、みんなタウン仕様の格好である。その部分だけを切り取ってみたら、もうどこの国の水辺だかよく分からない。平和に流れゆく長江のふちに、万国共通の平和な顔して遊んでいる彼らがいる。それを眺めるぼくも、思わず頬(ほお)がゆるむ。平板電脳(タブレットパソコン)と数碼相機(デジタルカメラ)からしばらく手を離し、大自然に心をゆだねて遊んだ。

沙市(さし) 行楽の処

小児 乱舞す 荊江大堤

江水 滔滔(とうとう)とゆきて

碧空(へきくう) 人をして和(なご)ましむ

*原詩「襄陽曲」 襄陽行楽處 歌舞白銅鞮 江城囘淥水 花月使人迷

李白の詩。長江といえば、彼の詩『早発白帝城』の「千里の江陵一日にして還(かえ)る」や、「滾滾長江東浙水 浪花掬盡英雄」ではじまる『三国演義』の冒頭の詞があまりにも有名である。だから、読者諸兄の多くもそうであろう、ずっとそんな雄大で大がかりなイメージを抱いてきたが、現地で出会うこんな点景もまた、旅の良きアクセントである。

北京ダックのうた二〇一九

*本章は「note創作大賞2023」エッセイ部門への投稿内容と一部重複しているため、選考期間終了までのあいだ当該箇所の掲載を見合わせていただきます。

鉄女寺の参拝者たち

(68)昼の栄養補給を済ませ、三たびタクシーを拾う。荊州には地下鉄が存在せず、また今回の我が旅程には「ゆとり」がない。せわしなくタクシーばかり利用する。昨日の民主街(ミンジュージエ)と賓興街(ピンシンジエ)につづき、これより城内の三義街(サンイージエ)に潜入する。例によって、あらかじめ中華地図アプリや谷歌地球(グーグルアース)をたよりに、散策に適した古い街並みを探し当てていたのである。クルマは昨日訪れた荊州博物館付近で停車。運賃は一〇元だった。

(69)荊州中路(ジンジョウジョンルー)に面した三義街(サンイージエ)入口には、紅い塗りの木製牌坊(はいぼう)が建つ。足元には四基の礎石。細工付きの檐(ひさし)があるから、牌楼(はいろう)というべきかもしれない。小型で地味な造作ではあるが、こんなモニュメントの存在からも、住民たちの愛着が透けて見える裏通りである。道幅は七、八米(メートル)。路面の舗装状況が良く、どことなく清潔感がある。通行人もバイクも少なく、ただただ静かな印象。理髪店、八百屋、配送屋といった小店が並び、その後もちらほら商舗を見かけるが、少し行くと完全に住宅街の趣(おもむき)に変わる。聞こえてくるのは、オート三輪のクラクションのほか、食器のふれあう音や子どもの泣き声くらい。そう、こんな棟割(むねわり)長屋みたいな家々が建ちならぶ路地というのもまた、一人そぞろ歩きが楽しいものである。誰からも招かれちゃいないが、ついつい、おじゃまします、と覗いてみたくなる。そして、こんなロケーションで出会う前時代的な風景からは、街ナカの新施設などキラキラした部分と対照に、歴史都市が持つ懐深さとか奥深さが感じ取れる。昨日訪れた民主街(ミンジュージエ)と賓興街(ピンシンジエ)も良かったが、狭いながらもリヤカーやバイクがひっきりなしに行き交う、古い街道風の街並みだった。こちらはもう少し閉鎖的な路地である。今日も現代的ショッピングモールを訪れた直後なだけに、いま歩いている三義街(サンイージエ)には、いっそう古き良き散策ゾーンとしての面白みを感じる。この地区には、かつて歩いた江南の蘇州や揚州、そして紹興の路地裏みたいに愛くるしい雰囲気が、今なおギリギリで残っている。荊州中心部ではもうここだけかもしれないし、あるいはすぐにでも消滅してしまうかもしれない。間に合ってよかった。

(70)この三義街(サンイージエ)から一本横道へ入ったところに、鉄女寺という仏教寺院がある。途次、おみやげ用のタバコを数箱買ったのだが、そのタバコ屋のお姉さんが赤ん坊を抱えながら親切に寺までの道を教えてくれた。指示どおりに行くと、燃えたぎるように紅い壁と、門前の獅子像に出迎えられる。ここは唐の貞観年間に建てられた、千年の歴史を誇(ほこ)る古寺である。文革期には中学校の敷地となり、それが終結するとまた再建されたという数奇な沿革をたどる。さて、門外からは緑濃き境内と想像したが、ひとたび足を踏み入れると、背の高い樹木はわずか数本のみ。狭い敷地ながらくっきりとした陰影のコントラストが認められる。そして、からっと晴れた空の下では国旗・五星紅旗が悠然とたなびいていた。当寺の雰囲気にそぐわない気もするけれど、これもまあ時勢だろう。他にも、中国共産党の通知やスローガンが書かれた巨大看板が立て掛けられていたりと、参詣中も党の存在を無視できないように仕上がっている(当寺の法会(ほうえ)に関する案内よりも掲示サイズが大きく、そのギラつきぶりはサブリミナル効果なんてものじゃない)。さてと、そもそも鉄女寺という、英国の某元首相を連想させるような物凄い寺のネーミングであるが、その由来もまた強烈である。一説にはこうだ。今は昔、荊州に孫(そん)という鉄匠あり、農具をこさえて二女を育む。あるとき官より下命を賜(たまわ)る、一月以内に鋼鉄千斤献上せよ、間に合わざれば斬首に処すと。いったいなんの因果であろうか、こうして窮地に追い込まれてしまった孫の娘たちは、心をひとつにして、燃えたぎる高炉のなかへ飛び込んだ。するとアラ不思議。炉の内部から、なんと千斤の鋼(はがね)と二人の姿をした鉄の像が出てきたという。ふむふむ。もう一説は、鍛冶の監察官であった孫という男が冤罪(えんざい)のために投獄され、そこで無実を訴える娘たちが炉に飛び込んだ、という話である。地元の『江陵県志』には後者の逸話が採られているそうだ。ともかく、この烈女伝説がいたく荊州人の心を打ち、彼女たちのために祠(ほこら)が建てられ、のちに寺に改められたのだそうだ。なるほど、鉄女殿なる建物を覗くと、伝説の姉妹と見える像がガラスケース内に仲良く並んでいる。それぞれ薄水色と桃色の着物に袖(そで)を通して。ぼくは孝女たちに一礼して「功徳箱」に硬貨を投げ入れた。

(71)本殿では、紐約(ニューヨーク)・洋基隊(ヤンキース)のTシャツを着た男が、膝立ちの姿勢で祈りを捧げていた。正確にいうと、黄色い布をかぶせた座布団状の台に膝を当てて、しゃがんでいる格好に近い。法事の最中だろうか。殿内中央では僧侶が三、四人、椅子に座って木魚を叩いたり鐘を鳴らしたり経を誦(よ)んだりしており、その正面には件(くだん)の男ともう二人の男性、そして左右の暗がりには親族らしき老人や若い女性が数名見えた。本殿の奥には三体の仏像が並んでいる。すべて金ピカで、花や冠(かんむり)にも見える頭上の派手な装飾が独特である。ぼくは、日差しの強い屋外からこの様子を覗いていた。ずいずいと本殿に入っていける雰囲気でもない。いつまでもつづくお経を聴きながら(これが途中からハイテンポになった)、境内をめぐることにした。外の木陰では、彼らの子供であろうおチビさんたちが行儀よく石造りの椅子に座り、スマホをいじっている。卓子(テーブル)の上には、大人たちのカバンや買い物袋、そして飲みかけの農夫山泉(ノンフーシャンチュエン=ミネラルウォーターの有名ブランド)のペットボトルが数本。境内はうだるような暑さだ。ぼくも携行する清涼飲料をぐいっと飲む。その時、突然アイフォンの定番の着信音が鳴り出した。よくできた子供がそっと来電を伝えに行くと、本殿から母親がバタバタと出てきて、喂(ウェイ)と電話に出る。さすがに用件を聞いてすぐに切り、またいそいそと殿内へ戻っていった。一家の祈りはまだ続いていた。木魚が早打ちされている。コツコツコツコツ。洋基隊(ヤンキース)Tシャツの彼はおそらく、一家の長男坊だろう。おなじみのNとYを組み合わせた背中いっぱいの群青のマークが、いま仏殿の紅い壁と三体の仏像をバックに、読み上げられる経のなかで妙に神々しく見えた。鉄女寺の壁の色と木漏(こも)れ日はどちらも強烈に暑苦しかったが、時おり樹々(きぎ)が風にそよぎ、サワワッと音を立てていた。みんなに幸いあれ。ぼくは灼熱の屋外から拝んだ。阿弥陀佛(オーミートゥオフォー)。

やっぱり路地が好き

(72)三義街(サンイージエ)では、もう少し寄り道をしたいと思っていた。寺の参観を終えたぼくは、その後もちょっとずつ脇道(わきみち)の住宅地へ出入りして、ギンギンギラギラの太陽から逃れた。とある路地裏は、洋服であれば継ぎ接(は)ぎだらけともいうべき、改築に改築を重ねた魔改造住宅がならぶ世界だった。コミュニティーの私道ということになるのか、各戸がならぶ路地は幅およそ二米(メートル)。道を歩くというよりも、家と家のあいだを見つけて進むといった感じである。ところどころ、鉤(かぎ)の手というほどではないが、真っすぐでない微妙に歪(ゆが)んだ通り道を歩いていくので、探検ごっこをする子供のような心持ちである。そこに布団や洗濯物が吊(つる)されていたり、シューズラックが出ていたりするので、見通しはかなり悪い。さらに、どこからどう引き回されているのか分からない、無数の電線がレンガの壁をつたっている。なお、先ほど路地と書いたが、ここには部分的に「屋根」がある。どういうことかといえば、左右の切妻造りの民居が互いに梁(はり)を渡して、そこに補強用の木材や雨漏りよけのビニールなどを被(かぶ)せ、さらにその上に瓦(かわら)を載せている。自宅への出入りや通行の折に濡れないよう、そうした共同工夫を施しているのである。それは急場しのぎの仕事のようにも見えるけれども、その一方で「もろもろ間に合わせて生き長らえてます」といった家屋の声が聞こえてきそうな、ある種のぬくもりが感じられる。とにかく、そんなふうに手作り感満載の家々を都市の真ん中で発見するのは、ぼくにとってまた新鮮な体験である。なにしろ内陸の地方都市のことだ。沿海の大都市とは事情が違う。きっと五年、十年前ならば、このような庶民の等身大の居住地風景が城内の主流であったことだろう。民居の玄関扉には、赤地に金文字で「富貴平安(フーグイピンアン)」とか「萬事如意財運通」なんて印刷された吉祥の掛け物がペタペタと貼られている。それがまた年季が入っていてよろしい。古いには古いし、特段豪華ともいえないが、けっして陋居(ろうきょ)陋屋(ろうおく)という風情ではなく、人が住まう、力強い意気とか気勢というものが家の方にもしっかりと保持されている。そんな感じがする。ひとことで言えば、人も家屋もしぶといのだ。

(73)途中から三義街(サンイージエ)は、クルマ二台の往来がギリギリ可能な道幅になるが、総じて両側の建物は低く、車両や通行人よりも、生命力旺盛な樹々(きぎ)のほうがずっと存在感がある。かれこれ五〇〇米(メートル)くらい歩いてきたけれど、ここは世の流れに少しも動じないというか、世の空気がほとんど流れ込んでこないというような、一種独特の雰囲気を保っている。道は荊州北路(ジンジョウベイルー)と交差する。オート三輪とバイクと自転車が一台ずつ、ぼくの前をスーッと通り過ぎていった。どこか涼しげだなと思えば、それもそのはず、荊州北路(ジンジョウベイルー)の街路樹はこんもりとして緑が分厚く、道ゆく人のために大きな日陰を作っている。あちらを歩くのもいいなと心が揺らぐが、すぐ思い直してこれを横断し、プランどおり直進する。真南からの陽光を背に浴びて、大北門へ向かう。時刻は一二時一八分(この日の当地は日の出六時一八分、日の入り一八時三〇分。つまり、ほぼ南中時刻であった)。三義街(サンイージエ)は、なお魅惑の小路(こみち)として続いていた。左右はくたびれた平屋ばかりであるが、心なしか通行人が増えてきた。それもそのはず、軽食屋など個人商店があらわれ、道端には色とりどりのパラソルが、調理や洗い物のために広げられている。ちなみに、その一つは全国規模の学習塾の名が入った傘で、なるほどこんな裏通りにまで校名が行き届くなら、広告媒体としてアリだなと感心する。そんなほのぼのした風景だが、そのすぐ上では、電線があやとり状態となって交錯し、さらに高さ一〇米(メートル)ほどの樹木がこれに覆いかぶさっている。危険を察知したら、すぐさま退避する。真っ昼間の地上といえども、まるで異界のダンジョンを行く冒険者の気分である。そうやってのそのそ北上していると、本当に迷宮じみた平屋のゾーンが、右手に口を開けてぼくを待っていた。当然、こういう閉鎖的な区域に立ち入るのは憚(はばか)られるのだが、風に揺れる洗濯物や時代物の土壁、それから瓦(かわら)屋根のたたずまいに誘われて、ついふたたび、見知らぬ誰かの生活空間へ足を踏み入れてしまった。そこは実際、別世界ともいえるような静けさが広がっていた。

陋屋(ろうおく)と云うなかれ

(74)日は天高くから光を注ぎ、裏道の南半分を陰、同じく北を陽となしていた。当然どこを歩いても、家々の洗濯物が北側いっぱいにひるがえっている。三義街(サンイージエ)を東に折れたその一帯は観音庵巷(グワンインイエンシアン)という。リヤカー、オート三輪、バイク、自転車、植木、ひなたぼっこ用の椅子、パラボラアンテナ、モップ等々。他にも名状しがたい、さまざまな生活用品が道端に置かれていた。どのお宅も、玄関前が内庭のごとき構えである。また小さなブランコ風の遊具があったり、お風呂用おもちゃのヒヨコが洗濯物と一緒に干されているようなところを見ると、どうやら幼い子供もいるらしい。モンステラみたいな植物が道の半分まで飛び出しているかと思えば、その茎は民家の中から伸びていたりする。おっと、こちらは廃屋のようだ。テレビの音声が漏れ聞こえたり、家中の笑い声が響いたり、はたまた日陰でのんびり座っているおばあさんの姿を見かけたりする。生活感のある風情から窺(うかが)うに、まだ七、八割がたの住人が残っている様子だ。今のところ、退去通告の文書はどこにも掲示されていないし、廃屋の玄関に移転完了または封鎖を示す印があるわけでもない。まだまだ、のどかで明るい印象である。けれども、果たして今後はどうなるのだろうか。やはり再開発区域に指定されるのも時間の問題かなあ。のんきな旅人のくせに、またそんな勝手な心配をする。さて、この迷路状の路地エリアを、ぼくは「コの字」を繋(つな)ぐようにしてジグザグに進んでいった。無人で色とりどりの洗濯物が目立つ通りもあれば、生活用品が一切なく、左右にただ家々の壁がせめぎ合うだけの通りもあった。観音庵巷(グワンインイエンシアン)は少しずつ表情を変えながら旅人を迎えてくれた。一度だけ、バイクに乗った女性が軽快に路地を抜けていくのを見た。彼女は長い髪をなびかせて、その洗濯物だらけの回廊へと消えていった。その探訪ごっこの最終盤。ひときわごっついレンガ積みの民家の前では、真っ黒に日焼けした上半身裸のご老人が三つ足の火鉢で、大量の木の切れ端を焼いていた。時おり、バチバチッと大きな音を立てながら、火バサミを器用に操(あやつ)っている。民家の主(あるじ)か、あるいは空き家の片づけに当たる職人か。白髪の坊主頭で口髭(くちひげ)をしたその人は、ごく小柄といえども贅肉なく引き締まった、まさに鋼(はがね)のような体躯(たいく)だった。ぼくは道に迷ったふりをして彼に軽く会釈をし、そのままスーッと観音庵巷(グワンインイエンシアン)から退出した。これは失礼、おじゃましました。

(75)こんなふうに、表通りから横丁へと足を踏み入れ、道なりに散策していると、人々や樹々(きぎ)や家屋の温かい息づかいを感じさせる、地味ながらも濃密な風景と出会うことができる。当然といえば当然だが、荒っぽくて騒々しい公共空間とは異質の、まさに等身大のひそやかな人間世界がある。歩いた時間はわずかだが、なかなか印象的な路地裏体験だった。

(76)もう二十年近く前のことだが、ぼくは同じく五日間の弾丸旅行で、福建省永定県にある客家(はっか)の土楼群を訪れたことがある。のちに世界遺産に登録される、城塞のような伝統民居である。香港・深圳・漳州・竜岩を経由、すなわち鉄道・夜行バス・タクシー・路線バス・バイクタクシーを休みなく乗り継いでぶっ飛ばし、山間の村に入り、築百年以上の集合住宅を二日間周遊した(出発日夕方に香港到着、翌日午前に永定着という強行軍だった)。いまはどういう状況か知らないが、承啓楼という美しいドーナツ型四階建ての大型土楼には、当時旅行者を空き部屋に泊めてくれる家族があって、ぼくは彼らの好意でそこに二泊した(もちろん最後は謝礼を支払った)。江(ジアン)という姓の一族が数百人住んでいた。建物の中心に祖先を祀(まつ)るお堂があり、その周りが炊事場と家畜の飼育スペース、さらに円形の通路を隔てた外周が各戸の居住区となっていた。ちょうど年長の台湾人観光客が一人遊びに来ていたので、ぼくは彼と一緒に付近の古民居をめぐったり、現地の墓参りを見学したり、歩き疲れるとちょっとした食い物屋で啤酒(ビール)を飲んだり小吃(シアオチー)を食したりした。彼が永定を離れると、今度は地元のバイクタクシー運転手が、野越え山越え川越えて、各村の特色ある家々を見せてくれた。そのうえ夕刻になると、遠慮しないでうちで飯を食え、酒を飲もう、家族に紹介したい、泊まってもいいぞ、いいやぜひ泊まれ、などと熱心に誘ってくれた。そのときは心が揺らいだが、江氏宅にも義理があるし、翌日早朝に承啓楼発のバスに乗らないと帰国が危ういと思ったので、丁重に辞退したしだいである。フーン、そんな場所は初めて聞くよという方はぜひ、客家土楼、と画像検索してみてほしい。もともとは倭寇や山賊から一族を守るため、福建省各地に建てられたといわれる土楼だが、のちに華僑の成功者などが、故郷に錦を飾るべく大金を投じたせいで、一部が巨大化したという歴史がある。そういう場所に泊まると、おらが一族のコミュニティーの内と外では、まったくもって世界が異なるのだ、という彼らの考え方が実感できる。百聞は一泊に如(し)かず、だ。外地から一人やって来たぼくにとって、そこはまるで合宿所みたいな世界だった。二泊もすると、高齢の江夫婦は寮長さんと寮母さんみたいに思え、そのお孫さんは一族みんなの弟分に思えてくる(子供の両親はともに出稼ぎ中だった)。それは当の住民たちがもつ強固な連帯感とは異質の、付け焼き刃の仲間意識には違いないが、血縁とそれ以外を明確に区切る文化・習慣・歴史を、間近から眺める良い機会ではあった。ぼくは承啓楼滞在時、江氏宅のたしか三階に寝泊まりしていたのだが、小便は部屋のなかのバケツで、大便は外の厠所(トイレ)でするように言われた。日が暮れれば、あたりはほぼ闇である。深夜土楼の外へ出て、キャンプ場みたいな真っ暗闇のなか厠所(トイレ)を使っていると、ああ、ここは土楼という城塞の外側、すなわちコミュニティーの圏外なんだ、自分の身は自分で守らなきゃいけないんだ、などと妙に心細い思いをしたのを覚えている。承啓楼にしても他の土楼にしても、やはり閉鎖的な居住区域の心地よさと、その半面で知らず知らずに鬱積(うっせき)する不自由さがあると思う。でも、長らくそんな制約のなかで、連帯のメリットにすがってきた彼らの住まい方は、少し意識的に心に留めておきたいと思う。福建省永定県の思い出を参照し、時々そんなことを考えながら、観光がてらぼくは寄り道を繰りかえしている。

城壁の上でぼくが妄想すること

(77)そのまま三義街(サンイージエ)を進んでいくと、荊州古城の大北門(もとの名は拱極門)が正面に見えてくる。城門の上には朝宗楼なる櫓(やぐら)が座し、これぞ実戦的ホンモノといった観がある。現在、古城の六つの門のうち、櫓が保存されているのは二カ所だけ。この大北門と、昨夕訪れた東門(旧寅賓門)である。思うに城楼のすがたは、地元民の生活風景越しに望むといっそう雰囲気が増す。ここには黄色や桃色のカラフルな旗もなければ、大げさな提灯(ちょうちん)もない。見たところ、観光客の来訪がほとんど意識されていない様子である。第一、誰もそれを当てこんだ生業(なりわい)をしていない。よって、こちらも至極自由な設定・ノリで散策できるのだ。それはそうと、やはり城楼はみごとである。中高生の修学旅行でこんな所に来られたら、さぞ盛り上がるだろうなと想像してみる。たぶん九〇年代までの背包族(バックパッカー)ならば、三国志ファンを中心に当地へ立ち寄る人も多かっただろう。いまは日本の学生が目を輝かせてやって来るとはあまり思えないけど(日本人を本当に見かけないのだ)、それでもやはり日本人向きの旅先であろうとは思う。城があり、英雄がいて、街の歴史を誇る同時代人がいるという点で、新興都市にはない、渋い魅力が際だっている。

(78)さて、昨日の西門とおなじく城壁に上がるには、まずは「たのもう」と言って切符を買ってから鉄製ゲートを通過しなくてはならない。ところが、QRコードを読み込ませても三本バーが作動しない。故障だろうか。助けを呼ぶと、切符売りの爺さんがのそのそと出てきた。彼は、フォッフォッ、見てごらん、こうすればいいんだと、鉄の棒を反対側に回転させた。すると、ゲートにやっと体をねじ込めるだけの隙間ができた。ほら行きなさい、と言う。ずいぶん強引なこじ開け方だ。ぼくは礼を言い、さっそく城門へと上った(爺さんはゴキゲンそうに小屋に帰っていった)。それにしても、城楼がこんなふうに城壁・城門とセットで保存されている例は少ないだろう。清の道光一八年(一八三八)の再建、重檐入母屋(じゅうえんいりもや)造りという。二階建てで急勾配の階段が据えられているほか、とくに細工らしい細工はなく、中身はがらんどう。隅っこのほうに展示用の矛(ほこ)が立て掛けられ、また荊州古城の大きな絵地図が貼られているのみで、あまり人の手が加えられていない素朴な感じがかえって良い。ぼくは、人形劇三国志とゲーム三国志の音楽をふいに思い出しながら、この場所の物見台や武器庫としての実用的役割を想像してみた。

(79)そして記憶をたどっていくうちに、ぼくは三国志エピソードに材をとったコミック作品、『STOP!劉備くん』を思い出した。ご存じない読者のために説明すると、ともかく魏・呉・蜀の名だたる英雄たちが、ほぼ三頭身のゆるキャラに変じ、ひたすら「三国志あるある」のおトボケをかましていく、そんな四コマ漫画である。このマニアックな作品に登場する、雑兵(ぞうひょう)Aこと、ずぼらな末端兵士の間抜け面が、ふいに脳裏に蘇ったのである。呉の武将・周瑜のもとで、彼はいつ如何(いか)なる状況でも、戦闘とまったく関係ない一芸を披露したり、クールな現代ネタを放り込んできたりする。雑兵Aとは、そんな典型的脱力キャラである。そして、いざ完全オフのひとり旅でこの城楼へ上がってみるとだ、とても華々しい英雄の心持ちにはなれない。講釈師の名調子が紡(つむ)ぎだす、格好良い、そして理想的な英雄伝よりむしろ、マイペースでヤワな雑兵の言動のほうにこそ、よりリアリティーを感じるのである。実際にここを戦場として、命のかぎり戦った者がいたのだなと感慨に浸ってみるが、そうはいっても軍勢の中には、戦功を挙げて出世したいと目論みつつも、とりあえず農閑期に飯を食わせてもらえればいいなんて輩(やから)が混在していたとしても何ら不思議ではない。そもそも荊州は「兵家必争之地」なんて物騒なキャッチフレーズが付与されるほど、争乱の絶えない城だった。契約ありきの雑兵としては、ガチな精鋭たちの陰に隠れて、なんとか戦況を見極めて生き延びたいと願うはずではないか、と思うのである。そういえば歴史ドラマなどを見ていると、守備兵は戦のとき、かような場所から敵方に矢を放ったり、槍(やり)で突いたり、煮えたぎった湯や油、岩石や火の玉、はたまた糞尿を浴びせたり、あるいは敵方の梯子(はしご)を外したりする。そうするもんだと心得ているが、ああいうのは、はたして訓練どおり上手くいくのだろうか。敵も本気でやって来るし、障害も多すぎる。正面からは、映画『英雄(HERO)』みたいに大量の弓矢が雨あられと飛んでくるだろうし、テコを利用した大型投石機に狙われたら、もうひとたまりもない。仲間だって次々に射られたり斬られたりするだろうし、そうなると傷ついた怪我人も運ばないといけない。油断していると、松明(たいまつ)や矢から火が燃え移って火傷(やけど)もするだろう。うかつにも足元を滑らせて、糞尿(ふんにょう)をこぼしてしまっても一大事、一生の名折れだ。そうだ、飯もたらふく食わねばならぬ。また敵将やその部隊にツッコミどころがあれば、ワァーワァー囃(はや)し立てて戦意を喪失させるのも雑兵の役目だ(三国志ドラマにはそんなシーンがよく出てくる)。ひとたび号令がかかれば鬨(とき)の声を上げねばならないが、うっかり太鼓や鐘の音を聞き違えて、指示と異なる行為に及んではまずかろう。「軍規に照らして斬首(ざんしゅ)する」の台詞(せりふ)は聞きたくない。そうそう、持久戦では味方にも警戒を要する。兵糧事情が悪化すると、必ず升(ます)の大小をごまかす担当者が出てくるから、気がついたら大勢でわめいて、徹底的に非難・糾弾しないといけない(あれは曹操軍のエピソードだったか)。

(80)こんな調子で妄想はやまぬが、結論をいうと、とにかくリアルな三国志は疲れそうだし、忙(いそが)しそうだし、早々に挫(くじ)けてしまいそうである。いま眼下の街は、まるで昼寝中であるかのように静まりかえっている。平和なものだ。戦の絶(た)えない時代があったなんて信じられない。だけどこの城には、たしかに関羽の軍勢がガチで駐屯していた。いや、ぼくみたいにだらしない雑兵たちだって、身体を張って必死に城を守っていたのかもしれない。何故かというに、それはやっぱり、自分たちの暮らしを守るため、そして、明日を生きるためにだ。ほぼ無音のなかで時間を過ごすうち、だんだんとそう思えてきた。

(81)ひとしきりコミック由来の妄想を繰り広げたのち、ぼくはBS旅番組に出てくる役者のように、城壁の上で一応物思いにふける旅人のふりをしてから、おもむろに地上へ戻った。そして二重構造の城門を過ぎ、目の前の新橋で堀を渡り、それから城外の得勝街(ドーションジエ)を北に向かった。谷歌地球(グーグルアース)で確認したところ、大北門の外にも民居の集合地帯が見えたので、ちょっとそれを覗いてみようというわけである。城内と比べると、視界を遮(さえぎ)るものが少なくて見晴らしが良い。城壁を隔てた城内の北隅だってそれはまあ鄙(ひな)びたものであったが、それに輪をかけてというか、こちらはむしろ「田舎」の表情をしている。素朴な切妻のレンガ家屋が主体である。中には、安徽省黄山あたりの特色ある古民居みたいに、立派なうだつが上がる白壁の住居も見られる。横からのシルエットは凸の形で、上部に黒い瓦(かわら)を載せている。ご存じのように、うだつは防火壁の役割と経済力誇示のために発達した。こちらも、かつて財をなした古い商家だったのだろうか。ただ、そんな好奇心を抱きながら歩き出してすぐに、人通りの閑(かん)なることに気づく。毛沢東の台詞(せりふ)じゃないが、これは一体どうしたことか。まるで過疎の村みたいだ。理由はすぐに判明した。まだ完全封鎖には至っていないが、すでにこの地区は立ち退きが進行していたのである。レンタサイクルにまたがるアクティブなおばちゃんが、サァーッと横を通り過ぎていった。人影はそれだけである。あたりはしんとしていた。

(82)まあ、再開発もやむをえまい。古都荊州の城は、誰もが認める貴重な遺物であり、一線級の観光資源である。けれども、城外の道路や街区がこのように前時代的では、この街のポテンシャルに見合った都市化の進展や産業振興は見込めない。北部一帯を徹底的に開発しようというのも自然な流れだろう。昭和のプロレスラーの言葉じゃないが、時は来た、それだけだ。この街もまた、変革期にさしかかっている。これから生まれてくる荊州っ子、または移り住んでくる外地の者は、一体どのような街のすがたを目にするのだろう。ぼくは、時間の止まった空き地から遥(はる)か遠方の大型クレーンへと視線を移し、当地の壮大な開発計画に思いを馳(は)せながら、ふたたび一本道を北へ歩き出した。

耳をすませば天命が

(83)得勝街(ドーションジエ)を直進していくと、北環路(ベイホワンルー)に出る。ここから、玄妙観なる道観へと移動したい。だが天は我に味方せず、而(しこう)して空車を拾うこと能(あた)わず、炎天下をとぼとぼ歩く。これは想定外だった。タクシーに先客がいようとも、相席・同乗かまわずとなれば気前よく乗せてくれることも多いのだが(つまり状況と交渉しだいなのだ)、なぜか今日はつかまらぬ。だから、一歩でも前に進むより仕方ない。それにしても、このあたりはなんという世界だろう。数百米(メートル)歩いても、左右両側フェンス、フェンス、フェンス。一年後の風景は、夢の国かそれとも夢の島か。気の利いた案内板もないし、何が出来上がるのか皆目分からぬが、とにかくすごい建設熱である。陽(ひ)に照らされた路上の空気が、陽炎(かげろう)のようにゆらめいている。いや真夏でなくて、まだよかった。そうして十分くらい経過しただろうか。一台の空車(くうしゃ)が神の使いのごとく現れて停車し、ぼくを荊州城内へと運んでくれた。

(84)埃(ほこり)っぽい道を走らせること数分、ほどなく玄妙観の前に到着した。荊州城内外には、玄妙観・開元観・太暉観と合わせて三つの有名な道観が残されている。それぞれに特色があって、本来ならば全部めぐりたいのだが、太暉観は城から微妙に離れており却下、開元観は昨日入場できず、それで玄妙観へとやってきた。ここは唐代の貞観九(六三五年)の創建。清の康煕帝の諱(いみな)である玄燁を避け、玄を元へと改めたという話も聞くが、電子地図でも現地でも「玄妙観」と表記されている。門前はごくありふれた、飾らない風情の街路で、ぼくは奇(く)しくも蘇州玄妙観の裏っ手の風景を思い出した(並木道の様子がちょっぴり似ていたのだ)。係員に二〇元を払って中に入る。向こうが料金はウースー、つまり二〇元だというので、こっちも、はいはいウースーなんて付き合いで訛(なま)ってみる。一晩で慣れたりはしないが、湖北人と一緒に訛ればどうということはない。郷に入らば訛れ。漱石の坊っちゃんにも訓示を垂れたいくらいである。境内は道観のお手本どおりにシンメトリーな中庭構造の空間がひろがり、かなり奥行きがある。三層の紅々(あかあか)とした楼閣・玉皇閣を通りぬけて先へすすむと、小城のような石壁と急な階段をもつ、玄妙観のシンボルたる紫皇殿がいよいよあらわれる。よもや雨乞いの櫓(やぐら)ではあるまいなと疑いたくなる、ひたすら垂直志向の建造物が、人の視線を天へ天へと勝手にいざなう。これは上天との交信台であろうか。ぼくは階段へ足を踏み出し、中華の神々に到着を報告すべく、壇上に向かって一歩一歩進み出た。階段は二五段もあった。門をくぐり、殿宇に到(いた)る。こちらは重檐二層の建物。意外にも内部はすっからかんで、壁に石刻が嵌(は)め込まれ、床には金色で細工された四つ脚の物体(祭器の一種か)が置かれているだけだ。さて、他に観光客がいないのは贅沢でもあり、またちょっと寂しい気もするが、実のところマイペースな遊子にはあまり関係がない。独り占めはいいことである。壇上は静かなものだった。カラリとした青空と境内の緑が視界を覆い、ときどき小鳥がさえずる。ぼくは二〇元ぶんのお願いとして、道中の無事と世界平和をよく祈り、それからパワースポットの聖気を大きく吸い込んでから、あとは転げ落ちないように用心して壇を下りた。何か大事なお告げがあるかしらと耳をすませたり、注意深く四方をうかがったりしてみたが、天命はついに聞かれなかった(チェッ)。しかし、最後にいい感じの時間を過ごしたなあという感慨が込み上げ、ぼくはまた少しく旅情に浸った。

高速鉄道のうた二〇一九

(85)玄妙観からまたまたタクシーで荊州駅へ。駅へ向かう道路とその周辺は、見れば見るほど破壊的であり、またじつに革命的であった。新しい街を造れよと、まるで天から命じられたように構造物は徹底的に無にされ、またそこら中に目隠しの壁がめぐらされ、重機が休みなく働いていた。かつてここにどんな風景があったのか、そもそも懐旧すべき物があったかどうかなんて、年老いた人もしだいに忘れだし、新しい人は想像だにしないだろう。車道は幾度も折れ曲がり、クルマは工事用フェンスで仕切られた野外アトラクションのごとき「迷路」をすすんでいった。ぼくは車内で揺られながら、荊州のあまりの変化に圧倒されるひとときを過ごした。いま、荊州はキテる。誰がおとずれても、そのように思うだろう。高速鉄道の停車駅をようやく手に入れ、水陸交通の要(かなめ)として面目を一新した。だが、高層ビルは駅以南に数えるばかり、麦当労(マクドナルド)はまだ城内に一軒。虞(ぐ)よ虞よ、この伸びしろを如何(いかん)せん。街のどこかで、地権者がほくほく顔で算盤を弾いているにちがいない。贅沢は言わない、裏通りでもいいよ、土地の権利書かなにか落ちていないだろうか。束(つか)の間の夢を見ながら、一五分あまりで駅に到着した。

(86)荊州駅構内は、そのまま待合室として使われる巨大空間が一つ。そんなごく単純

な構造で、改札はわずか三カ所だった。天井まではゆうに十米(メートル)以上、数えてみると五百名分くらいの座席がある。構内をぐるりと観察してから、中央のB区検票口(ジエンピアオコウ=改札口)に並んだ。前方の電光掲示板には、これからやってくる列車の詳細が5本ぶん表示されていた。順に列車番号、終着駅、出発時刻、プラットホーム、ステータスである。

車次/終到站/開点/站台/状態

D2224 杭州東 一五時〇四分 4 在此候車

D354 上海虹橋 一五時二三分 4 在此候車

D2238 南昌 一六時三〇分 4 在此候車

D5864 大冶北 一六時四一分 5 在此候車

D5820 武漢 一七時一九分 5 在此候車

ぼくが乗るのは先行の杭州東ゆきであるが、各列車の行き先がバラバラなのにお気づきだろう。日本人には馴染みのない方式だが、中国全土に張りめぐらされた編み目のごとき線路の上に、複雑な営業路線が組み立てられている。在来線も同じことで、いわばサンライズ瀬戸・出雲、あるいは往年の北斗星やトワイライトエクスプレスのような列車が、無数の運行パターンで広大な中国を走っているわけだ。仮に、旅行情報アプリ「携程旅行(シエチョンリューシン)=トリップドットコム)」の鉄道予約画面などで北京や上海などの都市名を入力すれば、どれほど路線のバリエーションに富んでいるか容易にお分かりいただけると思う。なお日本語で書かれた便利な情報源としては、半期ないし年一回ペースで更新・刊行される、『中国鉄道時刻表』というマニアックな書籍がある。中国では二〇一六年を最後に鉄道局の時刻表が発行されなくなったので、たいへん貴重な存在といえる。

(87)いよいよ乗車時刻が迫ってきた。すると、白シャツ黒ズボンの五十がらみの男が二人、どうにもしまらない歩き方でやってきた。彼らは正規の駅係員である。乗客はたいてい身なりよくビシッとしているが、この二人は飲み会から抜け出してきたように、終始にやけた顔で歓談している。本当に自由だなあ。そういえばと視線を落として見れば、この駅は自動改札ではない。時間が来ると、やはり係の者に切符を見せるだけで通過できた。駅に入る際にチェックを受けているとはいえ、なんだかユルいなあと感じる。それに上海、常州、荊州とすべて勝手がちがうのが面白い。改札を通ると、各自所定のホームまで移動する。ちなみに、この駅は5番線までしかないのだが、ぼくは地下通路の案内表記を見て、ちょっと心をくすぐられた。2・3番站台(ホーム)は「成都、重慶、宜昌」方面、4・5番站台(ホーム)は「武漢、南京、上海」方面としてある。日本人にもおなじみの中国有数の歴史都市が、比較的マニアックな荊州を経由して、みごと直通で結ばれていることを再確認する。至極単純にできた旅客としては、それだけで心が雄大になってくる。このうち、宜昌は比較的耳慣れぬ地名かもしれないが、荊州より一一六公里(キロ)西、あの三峡ダムを擁する長江の港町である。さらにいうと、かつて蜀漢の劉備が敗走した夷陵の戦いは、この宜昌付近で起こった。荊州は総人口六百万、宜昌は同四百万をそれぞれ抱える。どちらも押しも押されぬ、長江沿岸有数の波止場町である。

古(いにしえ)にいう 三峡 行路難(かた)しと

今 鉄道延伸して 千客歓(よろこ)ぶ

東は兵家必争の地 荊楚に通じ

西は蜀錦芙蓉の城 成都に達す

*原詩「上皇西巡南京歌」 誰道君主行路難 元龍西幸万人歓 地転錦江成渭水 天廻玉塁作長安

李白の詩。成都には、錦官城(錦城)と芙蓉城(蓉城)の異名がある。旅情をさそう名だ。いっそこのまま蜀都・成都へ行きたくなってくる。そんな少時もたげた旅欲を鎮め、気を取り直して4番線へ向かう。

(88)長らくお待たせしました。では、脱線を復旧させて、いざ武漢へGO!

(つづく)

武漢・茘枝(ライチ)篇

上海・薄荷(ミント)篇

参考資料一覧

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?