ツール・ド・おきなわ2022 その2 〜戦略編〜

このNoteについて

このNoteは平凡なサンデーライダーのパパが仕事・育児・家事と両立しながら国内最大規模のアマチュアロードレース「ツール・ド・おきなわ2022」へ向けて奮闘した記録である。

果たして、限られた練習時間で結果を残すことはできるのか?!

戦略を立てる

ノリと体力だけで出場した前回大会(2019年)の反省を活かし、今回は事前に戦略を立てて挑むことにした。

大前提として筆者は仕事・育児・家事に追われている。

好きな時に好きなだけ練習出来る身分ではない。

土日を含めて1日あたりに確保できる練習時間は最大でも2時間程度に限られるため大幅なパフォーマンス向上は現実的ではなく、元の実力(全盛期のFTP227w)+α(2ヶ月強のトレーニング期間でのパフォーマンス向上)で勝負するしかない。

コースプロフィールの確認

総距離・獲得標高・補給ポイント

早速コースプロフィールを確認してみた。

総距離について、公式サイトでは詳細を見つけられなかったものの、Stravaやネット上のブログによると107km程走るらしい。

ジャスト100kmと勘違いすると終盤に痛い目を見そうだ。

獲得標高については公式サイトによると1,900mのup。

相当登るな…

補給場所について確認してみたところ、100kmカテゴリーでも2箇所で補給できるらしい。

普久川 (約32km地点)

慶佐次 (約73km地点)

1つ目の普久川の登り返し後の補給場は210kmの選手向けのため、100kmカテゴリーの選手が受け取るのはNGと経験者のブログに記載があったが嬉しい誤算だ。

初期装備でボトルを3本も携帯すると登りがキツくなりそうだったため避けたかった。

主な登り

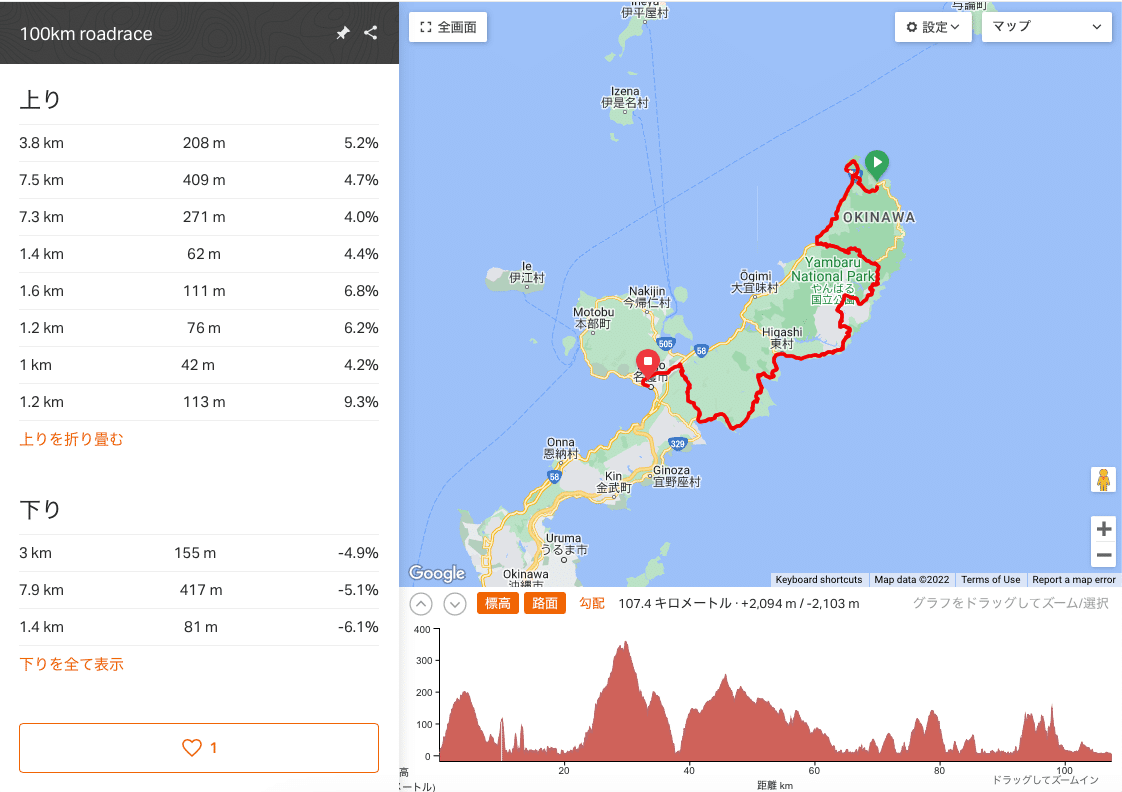

出典: https://ridewithgps.com/routes/32052982

前半戦で約4km(通称「奥」の登り)を1回に約7km2回(1つ目が「普久川」、2つ目が「学校坂」)のヒルクライムがあるため、長丁場とはいえここで集団から千切れない程度に踏み込まないといけない(50km以上のアップダウンの連続を単騎で走破するのは現実的ではない)。

過去完走した方々のブログから得た情報によるとそれぞれ以下の時間を目安に突破するとDNFを回避できるようだ。

これを筆者の体重+自転車の重量を元に某計算サイトで必要なパワーを算出してみる(なお筆者の体重は2022年9月の時点でそこそこ軽量級の58kg)。

① 奥

目安タイム: 11分前後

必要なPW: 242w(4.18倍)

② 普久川

目安タイム: 23分前後

必要なPW: 224w(3.86倍)

③ 学校坂

目安タイム: 19.5分前後

必要なPW: 219w(3.78倍)

この数値の通りなら「奥」を除いて前半戦の登りでパワーウェイトレシオ4倍を超えないようにセーブしつつ集団から千切れなければ無事に完走が見えてきそうだ(初っ端の「奥」の登りで集団から千切れてしまうとその場でレースが終わってしまうので無理してでもついていく)。

後半戦の登りについても詳細を確認したかったものの、時間がなくなってきて断念してしまった(実は飽きてきただけ)。

まぁ、1km強の短いアップダウンの連続なので、脚のあう小集団で何とか乗り切れるだろう(適当)。

現状分析

脚力

客観的データーから脚質診断を行なってみた。

いくつか方法があるが最も手軽にできるのは過去のパワーデーターを入力するタイプのもの(以下)だ。

出典: http://twelve.rgr.jp/crossroad/cyclisttype/

ツール・ド・おきなわ100kmのコースは上記「コースプロフィールの確認」で触れた通り最長でも20分程度の短いアップダウンの連続といった特徴を持っているため、長時間のテンポ走能力がいくら高くてもアドバンテージは低い。

ツール・ド・おきなわを攻略する上で有利になる脚質はクライマーだと考えられるが、2022年9月時点での筆者の実力はそれと比較すると20分の高強度出力が圧倒的に不足していることがわかる。

前回大会で苦戦したのもやはり前半戦で迎える「奥」、「普久川」、「学校坂」の10〜20分以上の登りだ。

そこで、本番を迎えるまでの期間は高出力を20分維持することを目的としてトレーニングを行うことにした。

なお、上記数値はまだ走れてた頃の値で、この時点でのFTPは180w程と思われる。

水分消費量

筆者は経験上30°C前後の気温の中1時間走行すると凡そ1リットル程水分を消費する。

11月とはいえ、沖縄では日中の気温が30°C近くまで上昇するため夏と思って損はない。

まして、関東住まいの人間は冬の身体へと移行するため暑さ耐性はリセットされていることだろう。

水分・塩分の欠乏には細心の注意を払いたい。

なお、前回大会では慶佐次手前の海岸線の登り区間(68km)あたりで水分が底を付き、両脚ともに攣って走行不能に陥っている(根性でその後羽地までは到達したが)。

補給

何を飲むか

1,000ml汗をかくとすると、凡そ3gの塩分が失われるらしい。

アクエリアスではリッターあたり1g、ポカリスエットでは1.2g程度しか塩分を補給できない。これではミネラル不足に陥りまた脚が攣ってしまう。

いかに効率的に水分・塩分を摂取するか検討した結果、初期装備として携帯するボトルにはOS-1の経口補水液を入れることにした(持ち運びしやすいパウダータイプを購入)。

これでリッターあたり2.9gの塩分を補給することができる。

給水量

ツール・ド・おきなわ100kmの完走にかかる時間として、筆者は3時間45分程度と見積もっている。

1時間あたり1リットルの水分を消費するとしたら3.75リットル前後の給水が必要となる。

そこで、以下の給水戦略を立ててみた。

・起床後・朝食

給水: 500ml

・スタート前の待機中(約3時間程待機)

給水: 500ml

・スタート〜1回目の補給ポイント(約32km地点[1時間経過])

消費量: 1,000ml

走行中の給水: 500ml

補給ポイントでの取得: 500ml(ボトル1本)

総消費量: 1,000ml

総給水量: 1,500ml

・1回目の補給ポイント〜慶佐次(約73km地点[2時間30分経過])

消費量: 1,500ml

走行中の給水: 1,000ml

補給ポイントでの取得: 1,000ml(ボトル2本)

総消費量: 2,500ml

総給水量: 2,500ml

・慶佐次〜ゴール(107km地点[3時間45分でゴール])

消費量: 1,250ml

走行中の給水: 1,000ml

総消費量: 3,750ml

総給水量: 3,500ml

慶佐次以降はグダグダになる想定(笑)。

これで、前日のウォーターローディング分を含めると水分不足は回避できるはず。

何を食べるか

■レース当日の朝食

2019年の前回大会ではウイダー inゼリーを5、6個程を朝食として摂取して挑んだ。カロリー摂取の観点ではこれは成功だったと思う。

ただ、レース前にウイダー inゼリーを5、6個に加えて水分も摂取したことからスタートの時点でお腹がパンパン過ぎて気持ちよく走れたかというと疑問符がつく。

今年は勝負飯としてパスタ(味付けは自作)を選択することにした。

実はパンデミック以降お家時間が増えたのもあって筆者はよく料理するようになった。

いろいろ試した結果パスタ+ニンニクを食べた時が最もスタミナが持っている気がする(それに節約にもなるぞ)(*1)。

パスタは茹でる過程で水分を大量に含むので食事と同時に水分補給も可能だ。

(*1) 筆者が宿泊予定のホテルはキッチン用具が充実している。

■レース中

前回大会では不安からカロリーメイトやスポーツ羊羹、サイクルチャージ(メイタン)、足攣り対策としてツーランと大量の補給食を携帯した。

その際、カロリーメイトは口内の水分が持っていかれて筆者には合わなかったし、ツーランは走行中に袋を開けることはできたものの袋の奥底にある錠剤を食べることは叶わず、スポーツ羊羹はそのまま持ち帰って来てしまった。

そこで、今大会ではカロリー摂取を目的とした補給食はジェルタイプのものに限定してPowerBarのフラスコ(120ml)に入れて携帯することにする。

前回大会で味に慣れているサイクルチャージを用意したいところだったが、2022年現在では大人の事情により入手不能になってしまった。

現時点で入手可能で味的にも問題ないものは限られる(筆者は甘すぎる補給食では胃が気持ち悪くなってしまうので)…。

今回はマグオンのレモン味をチョイス。

これに加えて塩分補給を目的としてスッパイマン甘梅一番(タネなしの方)を携帯する(包装にジップロックついてるので便利)。

なお、スッパイマン一袋あたり3.7g程の塩分を補給可能だ。

補給量と補給タイミング

補給量についてはPowerBarのフラスコ(120ml)3本分の1,080kcal。

レース前に1,000kcal程摂取するので、摂取量としては足りるはず。

補給のタイミングとしては、

普久川前の海岸線(22km地点)

宮城関門通過後の東海岸(64km地点)

カヌチャリゾートを過ぎたあたりの平坦区間(86km地点)

でそれぞれフラスクひとつ消費できれば良いかな。

レース運び

レース当日の戦略としては、「宮城関門まで大きめの集団に着いていく」と至ってシンプルなもの。

そのためには前半戦の登り(学校坂まで)はFTPを超える出力を出さざるを得ない。

ただし、FTPを超える出力がその後も継続できるはずはないのでタレながら3.0〜3.7倍をキープする。

また、ヒルクライムの登り方としてダンシングを封印する。

使ったとしても6秒以内に止める(6秒以内なら生理学的に疲労が溜まらない)。

筆者は普段ダンシングを多用する(斜度8%以上はダンシング)が、ダンシングは心拍数を上昇しやすく、またスタミナも消耗しやすいため短距離ヒルクライムレースではメリットがあるものの、長距離のロードレースでは寧ろデメリットの方が上回る。

したがって、ダンシングは終盤の羽地の登りまでは戦略的に封印する。

2022年9月の記録

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?