第1編 原価計算編 第2章 農業簿記の記帳体系(p11~15)

農業の記帳体系(個別原価計算)←?

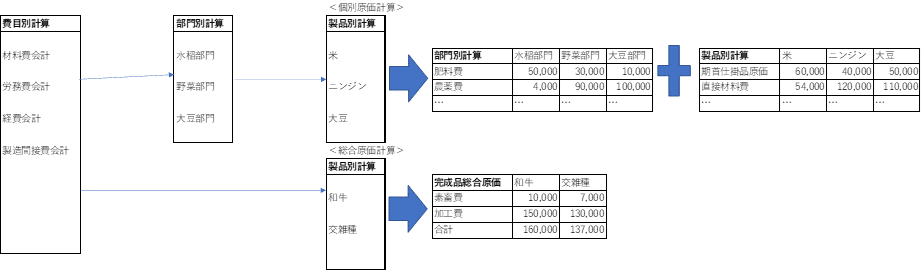

第2章は農業簿記の記帳体系ということですが、教科書を見ると個別原価計算の手続のみが書かれており、総合原価計算の手続が書かれておりません。総論的な項目で総合原価計算が省略されている理由は書かれていないのですが、私としては以下のように認識しています。

個別原価計算の場合は費目→部門別→製品別と段階を踏んで原価計算した後、部門別と製品別で費用がどれだけ発生したかが分かるようになります。しかし、総合原価計算※の場合は費目だけでも原価計算が可能になっております。費目だけなので簡略化された形で発生費用が分かるようになります。

したがって、手続という意味では個別原価計算の流れだけ見ておけば農業簿記の記帳体系はカバーできる、ということなのではないでしょうか。

※畜産業でも専ら畜産だけではなく野菜を生産していたりする場合は部門別の原価計算が必要になるかと思われます。例示しているのは畜産業のみの事業者だった場合です。

個別原価計算の手続き

という訳で個別原価計算の手続きを見ていきます。

個別原価計算は個別受注生産状態の製造業で適用される原価計算である…。と記載されていますが、個別原価計算については前回解説したイメージを持って頂ければと思います。

①個別原価計算…種類を異にする製品を個別的に生産する生産形態に適用します。と書かれても分かりにくいですが、例示で造船業・産業機械製造業・年1回の耕種農業が挙げられているので「製造期間が長く、大量生産を行わない製造業(農業)」に用いられると認識しています。

計算手続きは以下の通りです。

①農畜産物の生産計画

その名の通りの生産計画です。今期は米を2㌧生産!とかでしょうか。

②生産指示書の発行

日商簿記2級の時も思いましたが、現場で本当にこれは使われているのでしょうか。

③原価計算表の発行

原価計算表とググると色々様式が出てきます。飲食業や建設業等で様式が異なるようですね。農業の場合は野菜を生産する場合は製造業の原価計算表に各科目を農業簿記で使用する科目に読み替えると使いやすいのではないでしょうか。

材料費であれば種苗費、農薬費、肥料費

労務費であれば専従者給与、雇人費

経費であれば農具費、共済掛金、動力光熱費等…

こうやって振り返ってみるとその製品を生産する時にどういったお金がかかるのか、ということを把握して原価計算表を作らないと正確な原価計算をすることが難しくなりそうですね。

④農産物の生産

生産指示書の指示内容に従って農産物の生産が行われる(原文ママ)。

⑤原価計算表の記入

各生産指示書ごとに用意された原価計算表に、各農産物を生産するのに要した原価を計算する(原文ママ)。

製造原価の分類

製造原価は製造直接費と製造間接費に分類されます。前回「ぶっちゃけわかりません」と書いていたあの分類です。

この3つの大きな分類にそれぞれ直接費・間接費の小分類があります。製品との関連性において、「製品等に対する原価発生の態様、すなわち原価の発生が一定単位の製品の生成に関して直接的に認識されるかどうかの性質上の区別による分類」(原文ママ)とテキストには書いてあります。

肉牛生産業、養豚業、養鶏業で用いられる総合原価計算を行う場合は、直接材料費以外の製造原価は加工費としてまとめられて費用計算します。

個人的な感覚では直接費・間接費をダイレクトに問う問題と総合原価計算の問題くらいしか必要ないんじゃないかと思っています。

ぶっちゃけいうと、ここの分類についてはそれくらいの認識しか持っていません。わかりません。

製造直接費…直接材料費、直接労務費、直接経費

製造間接費…間接材料費、間接労務費、間接経費

と分けられますが、分からないのは現場での運用はどうなっているかということです。「農薬Aはニンジンの圃場に巻いたから直接材料費だけど、農薬Bは圃場までの道中の雑草をなんとかするために巻いたから間接経費やな」とか分類するのでしょうか。

教科書には「どの農産物のために発生したかが認識、集計できる製造直接費については、各生産指示書ごとに集計し(賦課)、どの農産物のために発生したかが認識、集計できない製造間接費については、一定の基準によって各生産指示書に割り当てる計算を行う(賦課)。」(原文ママ)と書かれています。実際の運用もそういった形になるのでしょうか。

個別原価計算の記帳体系

農業簿記では次のような勘定科目を使用します。

種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、農薬費、諸材料費等、材料費の各勘定

賃金手当勘定

農具費、修繕費、動力光熱費、減価償却費等、経費の各勘定

製造間接費勘定

仕掛品勘定

製品勘定

育成仮勘定 ←農業簿記の象徴とも言える科目です。後ほど解説します。

売上原価勘定

見ての通りですが、園芸作物作や畑作の農業では素畜費や飼料費は使われません。

しかし、畜産業では牧草栽培やバイオガス発電を利用したハウス栽培等を手掛ける企業もいるため、種苗費勘定等が使われることもあります。

それでは、実際にどういう仕訳と勘定への転記が行われるのか見ていきましょう。

例1)

肥料105,000円を掛で購入した

例2)

購入した肥料のうち、直接材料費として生産指示書ジャガイモに50,000円、ニンジンに30,000円、タマネギに5,000円、および間接材料費として20,000円消費した

例3)

賃金手当100,000円から預り金20,000円を差し引き現金で支払った。

例4)

支払った賃金手当のうち、直接労務費として生産指示書ジャガイモに60,000円、ニンジンに10,000円、タマネギに10,000円、および間接労務費として20,000円消費した。

例5)

経費50,000円を現金で支払った。

例6)

支払った経費のうち、直接経費として生産指示書ジャガイモに20,000円、ニンジンに10,000円、タマネギに10,000円、および間接労務費として10,000円消費した。

例7)

製造間接費50,000円を一定の基準によって生産指示書ジャガイモ20,000円、ニンジン20,000円、タマネギに10,000円配賦した。

例8)

生産指示書ジャガイモおよびニンジンを収穫した。なおタマネギは未収穫である。

勘定への転記

まず材料費・労務費・経費をそれぞれ計上し、計上した費用を仕掛品か製造間接費に振り替えるのが一般的なようですね。さて、これを勘定へ転記すると…

こんな感じになります。仕訳時と記載場所が逆になっているので注意してください。何故かは知らないんですが、受験時には「転記時はとにかく逆に書く!」と念じていました。

また仕掛品勘定で左右の数字が一致しません。製品で不足している部分は仕掛品として来期まで繰り越しになります。

指示書別原価計算表

そして、指示書別原価計算表は次の通りになります。

生産物ごとに何の費用がどれだけかかったかが分かるようになっています。また、ジャガイモとニンジンは収穫済なので帳簿上は製品勘定になっています。220,000円ですね。タマネギは未収穫なので35,000円です。

ということなので、会社によっては土に埋まっている生産物が仕掛品として計上されることになります。決算月が収穫後に設定されている場合は、仕掛品に計上されるのは肥料や農薬くらいなので単純です。しかし、収穫真っ盛りの時期が決算月だとこういう形の仕掛品が計上されます。そして仕掛品の計上方法はおそらく上記で説明したやり方以外にないと思われるので、土に埋まっている農産物が不良在庫なのかどうかなんて分からない訳ですね。在庫の正味価値の判断なんてのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。

農業簿記の決算

農業の簿記は年次決算が基本です。ただし、野菜などの園芸作物を栽培する農企業においては四半期決算や毎月末に行われる月次決算が採用される場合もある…。ということですが、私は年次決算以外の農業を見たことがありません。

農業簿記の記帳体系の項目で整理することは以上かなと思います。

今のところ何とかやれていますが、今後も続けられるよう頑張ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?