がれきのはなし

「復興が遅い」「いつまで瓦礫の山なんだ」

そのようなコメントにはもうお腹いっぱいすぎて、現地の事情をまとめました。

言い訳したり時間がかかることを肯定したいんじゃない。

時間がかかっていることの背景を知ってもらって、まだまだ長期戦を強いられる能登のことを応援して欲しい。奥能登の能登町出身者がそんな思いでまとめました。

最終更新:2024.8.3

①所有権

家屋のがれきは、家の持ち主に所有権があるため、自治体が所有者の同意なく撤去すると、民法上の不法行為に問われる可能性がある。

まず以て所有権問題。解説不要。

②住人不在による同意取得の難しさ

市外の親戚宅などに身を寄せたり、2次避難したりする住民が多いため、市の担当者は「住民と連絡がとれず、同意を得るのが難しい」と頭を悩ませる。

自宅が倒壊した人にとっては、一時帰省する際の宿泊場所や仮設住宅へいかに早く入れるかが課題。宿泊・居住場所が無ければ、倒壊家屋に係る諸手続きが遅くなってしまう。

県が建設する仮設住宅は4月末時点で3368戸が完成。県は8月中に約6400戸の完成を目指すが、うち1割強は着工していない。4月30日時点で4606人が学校や、被災地から離れたホテルなどでの避難を余儀なくされている。

石川県で最大震度7を観測した能登半島地震は1日、発生から半年となった。石川県では6月末時点で市町が必要としている仮設住宅の74%に当たる計5006戸が完成した。

石川県は30日、能登半島地震における応急仮設住宅の必要分の完成が9月以降にずれ込み、遅いもので11月中になる見通しを示した。当初は原則8月中の完成を目指していた。市や町からの設計変更や追加の建設要請を背景に工期が遅れる見通しだ。

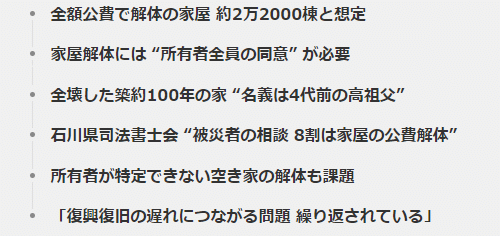

③相続登記

公費解体における問題点。空き家問題も同時発生。

総務省が5年ごとに行っている住宅・土地統計調査によると、最新の2018年時点で、総住宅数に対する空き家率は、珠洲市が20.6%。同じく被害が大きかった輪島市が23.5%、能登町が24.3%と、いずれも全国平均の13.6%を大きく上回った。3市町とも人口減少が進んでおり、実際の空き家率はもっと高いとみられる。

なお、輪島市等では相続人全員の同意無しに申請できる緩和措置を実施。他の市町については後のトラブルを懸念し慎重姿勢。

→北國新聞(2024/4/5)

環境省と法務省は5月28日、倒壊・焼失した家屋は自治体判断で公費解体できると通知。解体前に法務局側が職権で「滅失」の登記手続きをすれば、権利者全員の同意を集める必要はないとした。

5月下旬になって環境省と法務省による初めての通知が発表。対応としてはかなり異例のもの。また、同記事には後述する業者の宿泊施設問題等の他の要因についても言及されている。

上記を受け輪島朝市通り周辺の建物264棟について一斉に滅失登記が行われ、6月5日より公費解体が始まった。

北國新聞(2024.6.5)

④倒壊家屋に対する人々の思い

能登半島地震で甚大な被害に見舞われた石川県珠洲市では、発生から2カ月以上が経っても瓦礫の山が手付かずで残っている。しかし、被災者にとっては瓦礫の中にも大切な思い出が埋まっている。

アルバム、家族からのプレゼント、子供の制作品、仏壇、趣味の品々…どうしても手元に戻したい、そんな思いに応える活動も。倒壊、はい撤去…とはいかないもの。品々を取り出せたとしても保管する場所やサービスが無くて頭を悩ませている、という話も数多く耳にする。

また、何度も新聞記事に「心の整理がつかず、申請も何もまだできずにいる」という被災者の声も何度も掲載されている。

一方、公費解体に待ったがかかるケースもある。

倒壊したビルの所有者は公費解体を申請しているが、当該ビルの倒壊に巻き込まれ家族を亡くした居酒屋の店主は、倒壊した要因の調査が終わるまで解体に取り掛からないよう、輪島市に申請している。

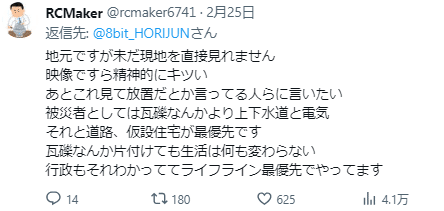

⑤瓦礫より現地で生きる方の支援を

本記事編集している当時の日付は2024/4/29。

この時点での珠洲市の通水状況は上記の通り。

また、通水したと言っても敷地内の水道管破裂による断水、という状況も少なくないのが現状。更に下水はまた別問題。

参考:令和6年能登半島地震における被害と対応について(国土交通省)

⑥安否不明者の捜索

石川県内では、3月4日時点であわせて7人の安否が分かっていませんが、警察はあわせて300人態勢でこの日の捜索を行いました。 警察は、安全を確保しながら捜索できる範囲での捜索が終了したことなどから、4日でいったん捜索作業を中断します。

安否不明者の捜索地域については当然ながら捜索を見守ることしかできない。3月4日まで捜索が続けられていたということは、何も進めることができなかった地域が存在していたということ。あまり知られていないが、実は輪島朝市通りも長らく安否不明者の捜索が行われていた場所の一つ。

また、行方不明者の捜索については6月に再開されている。

NHK(2024/6/24)

⑦公費解体の手順

公費解体と一口に言うのは簡単だが、実際の手順は上記の通り。現地調査や解体費用の算出を行うことも必要であり、そのための専門的なコンサル人員も要する(次に後述)。実行に至るまでの過程が非常に多いため、公費解体が「申請される」ことと、実際に「解体される」ことは全く別物であることが分かる。

以下、マニュアル記載の注意点等抜粋。

・石綿の飛散防止に関する配慮

・土地の境界を示す「境界標」の確認・配慮

・解体における隣地使用に際する通知等…マニュアルは全64枚にのぼる

なお、石川県のHPにはこれらが詳細に記載されている。

能登半島地震で倒壊した建物を所有者に代わって自治体が取り壊す公費解体の申請が石川県の想定を上回ったことが分かりました。

⑧行政負担・専門知識性

公費解体を進めるうえで、自治体職員のノウハウ不足も悩みの種だ。穴水町では、2016年の熊本地震を経験した熊本市の応援職員から必要書類や手続きなどの助言を受け、準備を進めている。

災害対応の経験が豊富な自治体職員は環境省の「災害廃棄物処理支援員制度」(人材バンク)に登録されているが、公費解体の分野では全国で53人しかいない。この2か月で石川県内の市町に派遣されたのは延べ29人。環境省の担当者は「人材不足は否めず、リモートでもいいので現地を支援する態勢を整えたい」と話す。

現地調査や解体費用の算出を行う職員も増員予定とのこと(4/25時点91人▶︎5月末159人予定)。ボトルネックがどこにあるのか、常に意識する必要がある。

類似記事:日経新聞(2024.4.25)

追記:コンサル人員は6月末に300名へ増員予定

また、事務を担う応援職員も依然不足している。既に業務に影響が出ている自治体も出ているとのことで、中長期的な支援が必要。

自治体ごとに見ますと、公費解体の事務にあたる応援の職員は、12日の時点で、

▽輪島市が20人の要望に対して11人

▽珠洲市が19人の要望に対して11人

▽能登町が10人の要望に対して4人となっていて、

▽穴水町も6人の要望に対して5人と

足りていない状況です。

⑨災害ごみ・処理方法

倒壊した建物の廃材などで、県の年間ゴミ排出量の7年分に相当する。特に建物1万棟以上が被害を受けた珠洲市では、同市の年間ゴミ排出量132年分にあたる58万トンのゴミが発生した。

被害の大きかった地域は半島最奥部に位置するため「陸路」では輸送経路が限定され、運搬を担う道路も深刻な被害を受けた。そんな中、「海路」も活用し、できるだけ迅速な処理を目指す。2年間で完了したい考えだ。

なお、地理的条件が全く異なる熊本地震においてでさえ公費解体に苦戦を強いられていた上、公費解体完了まで2年弱はかかっている(別途後述)。

→日経新聞(2016.6.15)

→産経新聞(2017.10.14)

▼災害廃棄物処理について、他自治体の協力も進む。

太平洋セメント(新潟)、能登半島地震の災害廃棄物受け入れ:日経新聞(2024/7/31)

東京都、能登半島地震の災害廃棄物受け入れへ:日経新聞(2024/7/31)

補足:解体工事と水の関係

解体工事では、建物や構造物を取り壊す過程で大量の粉塵が発生します。これらの粉塵は、作業員の健康や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、散水による飛散防止策が非常に重要です。

側溝と排水溝の違いは、道路脇に設置され、主に道路に溜まった雨水の排水を行うための水路のことを側溝といい、キッチンやお風呂、トイレの水を排水するために作られた人工的な水路のことを排水溝と呼びます。

解体工事にも水が必要であり、更にその水が流れる水路も必要。側溝・排水溝が棄損している住宅においてはこういった観点からの問題も内包している。

⑩地理・道路状況

過去の震災における被災地では多方面からの支援を受けることができたが、今回は半島という地理的制約が支援活動に影響を与えている。特に被害の大きい奥能登4市町へ続く大動脈であるのと里山海道において、依然全面復旧(対面通行可能な状態)には至っていない。

※7/17ほぼ全面通行可へ(下記参照)

能登半島地震で大きな被害が出た奥能登地域では、金沢市などの建設業者が実施してきた道路の応急工事がほぼ完了し、今後は本格的な復旧工事が進められることになります。

「応急」工事が終了したのが4月になってから。

本格的な「復旧」工事が進むのは本当にこれから。

金沢と能登をつなぐ大動脈の「のと里山海道」は7月末までにほぼ全ての区間で対面通行が可能になる見込みです。

能登半島地震で大規模な土砂崩落などの被害を受けた石川県の高速道路「のと里山海道」と能越自動車道は17日、全線で通行止めが解除された。特に被害が大きい区間で一方通行としていたが、国土交通省が工事を進め、約半年ぶりにほぼ全区間で対面通行が可能になった。

⑪業者の宿泊施設問題

被災地では水道の復旧や仮設住宅の建設など今も多くの課題を抱えており、十分に手が回らないのが実情だ。

作業員の宿泊場所の確保も大切だ。業務を効率的に進めるには、県内外から多くの作業員を集める必要があるが、現地には宿泊施設や宿舎を建てる土地が少ない。周辺自治体や県は、土地の提供や宿舎探しに協力してほしい。

水が出なければ作業員も長期間滞在できない。

発災直後は工事現場に入る方は数日間の車中泊を余儀なくされ、ボランティアの方も金沢往復6~8時間かけ、活動時間は数時間という日が続いていた。

現在では宿泊施設状況も改善されてきつつはあるものの、依然課題が残る。

石川県珠洲市では能登半島地震で被災した建物の公費による解体・撤去が今後、本格化するのを前に、作業員の宿舎の確保が課題になっています。地震のあと被災者の自主避難所の1つとなっていた施設が作業員宿舎として使われることが決まり、自主避難所としては、3月31日で閉鎖されることになりました。

解体業者向けの宿泊場所について県では業者が自前で宿泊用のコンテナなどを設置することを想定した用地を990人分、民間の宿泊施設を610人分あわせて1600人分が確保できる見込みだと明らかにしました。

上記「見込み」が発表されたのは4月下旬。能登はその面積の多くが山であり、平地が少ないため仮設住宅含め用地の確保が非常に難航していた。

県は輪島市の能登空港の敷地にカプセルタイプなどの宿泊所(88室146人分)を3月末から段階的に整備。利用は好調で満室状態が続いているという。7月には200室が追加される。また、空港近くの日本航空学園石川の学生寮(225室)も自治体の支援者向けに借り上げて稼働中だ。

朝日新聞デジタルの記事には、奥能登の宿泊施設が整備されるに従い、七尾市和倉温泉における宿泊施設稼働率の低下も併せて指摘されている。

「能登創造的復興タスクフォース」の2回目の会議が開かれ、公費解体を加速させるため、応援職員の宿泊場所の確保を進めることなどを確認しました。

県によると、6市町のホテルや旅館、民宿など314施設のうち183施設が宿泊客を受け入れていない。再開した131施設のうち99施設は受け入れを支援者や業者に限定し、一般客は泊まれない。

⑫熊本地震では解体完了までに2年以上

熊本地震では、3万5000棟を公費解体するのに2年余りかかったという。長期的な視点に立ち、息の長い支援が必要だ。

2016年の熊本地震で約4万3000棟が全半壊した熊本県では、地震後2年8カ月で3万5675棟が公費解体された。だが、マンパワー不足などで、早い自治体でも解体開始は地震後2カ月以上たってから。半年後でも、解体されたのは申請棟数(約2万2000棟)の3割にとどまった。

多方面から支援を受けられる立地の熊本県でさえ上記の状況。半島という地理的不利の状況ではより時間がかかってしまう。

補足:予算等

県は能登半島地震からの復旧・復興に向けた費用として、合わせて7830億円を計上しています。~中略~石川県の新年度予算は一般会計の総額で初めて1兆円を超え、1兆1101億円となりました。

政府は23日、総理大臣官邸で能登半島地震の復旧・復興支援本部の会合を開き、さらなる被災地支援のため、今年度予算の予備費から追加で、およそ1389億円を支出することを決めました。

能登半島地震の復旧・復興を進めるため、政府は、被害が大きかった石川県が必要な事業を柔軟に行うことができるよう、新たに設けられる「復興基金」を通じて520億円の財政支援を行うことを決めました。

地域の交流の場としても重宝される寺社等は「政教分離の原則」により公的支援が受けにくいという難点があるが、上記復興基金を活用することでその問題に柔軟に対応できる。6月時点で県はその方向で調整中。

蛇足だが、祭り文化支援のための文化復興基金についても拡充されている。

北國新聞(2024/3/1)

⑬解体の進捗

特に被害が大きかった奥能登地域の市と町によりますと、解体・撤去が完了したのは5月31日時点で、

▽輪島市で4819棟の申請に対し120棟、

▽珠洲市で3432棟の申請に対し105棟、

▽穴水町で1829棟の申請に対し54棟、

▽能登町で1285棟の申請に対し19棟となっています。

公費解体についてはお隣富山県においても同様に難航している様子が伺える。

富山県の被災地で住宅などの公費解体が完了したのは申請のおよそ2%にとどまっていて、~申請や解体が進んでいないのは、自宅を解体するか修復するか決めかねている人が多いほか、解体前の片づけに時間がかかっていることが要因とみられるということで、自治体では申請期限を延長する措置をとっています。

⑭ボランティア関連

進まないボランティアの受け入れ 支援強化へ 宿泊所整備も検討(2024/2/19)

被災地のボランティア宿泊拠点を穴水町に設置 運用開始(2024/2/26)

能登半島地震2か月 ボランティアなど活動時間制限が大きな課題(2024/3/1)

ニーズの把握に課題(2024/4/3)

■何度も言うけど

現地の人が苦しくて辛くて弱音を吐くならわかるけど。

遅いとか見捨てられてるとか、現地のことを知ることもせずに言ってくるような人に言われたくない。

地理的にも不利な半島という地で生き抜く能登の人たちのことをもっとちゃんと知って、寄り添って欲しい。これからも応援して欲しい。

どうか、どうか宜しくお願い致します。

関連:「いまの奥能登のこと」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?