画壇の明星⑧・ルノワールとモノクロームの世界

古本屋さんで見つけた1951-1954年の月刊誌『国際文化画報』。

特集記事【画壇の明星】で毎月一人ずつピックアップされる世界の巨匠たちは、70年前の日本でどのように紹介されていたのでしょうか。

今回は1952年(昭和27年)3月号です。

*********************

内外【画壇の明星】8回目はフランス印象派の画家、ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919年)。記事は彼の生涯を383文字にギュッとまとめています。

実は…。

実際にこの目で実物を観た何点かは「凄い!」と思ったのですが、全体として「好きだ!」と思えない画家。【画壇の明星】に掲載された作品を見ても「うんうん、ルノワールだよね」と思うだけで心ワクワクすることはないのです。

我が家の2022年カレンダー <クラーク美術館コレクション>の1・2月がルノワール『劇場の桟敷席(音楽会にて)』だったので、今年は何だかご縁があるのかも…。この機会にルノワールを少しでも理解するぞ!と、作品の画像を見たり、何冊か資料を読んでみました。

すると…💡。私なりのルノワール作品の鑑賞方法を見つけました!

「何を今さら!」と呆れられそうですが、ルノワールの偉大さが全く見えていなかった私の発見にお付き合いください。

+++++++++++

借りてきた本『ルノワールへの招待』(朝日新聞出版)の中で、解説されていたルノワール『船遊びをする人たちの昼食』(1880-81年)(フィリップス・コレクション)。

モノクローム画像の記号を見ながら「画面右手前の[b]がカイユボットなんだ…」と解説を読んでいた そのとき、閃光⚡️が走りました(これ、本当です)。

なんて繊細な筆遣いで隅々まで丁寧に描いているでしょう。

若者たちはなんと生き生きしているのでしょうか!

白黒なのに、描かれた世界はなんとも奥深い!

モノクロームなのにルノワールが筆にのせた色が見えてくるようです。

不思議なものです。カラーの画像(本来の作品)では見えなかったルノワールの描いた風景が見えたのです。

後景の川に浮かぶヨット、草木、後ろにいる人たちの細かな仕草。

若者たちの表情、手前のテーブルに並ぶグラスや葡萄、子犬、そして光までが見えてくるようです。

あら、画面手前・カイユボットがモデルを務めた男性は、しっかり輪郭取りがされていますね。

ルノワールって凄い!とモノクローム画像に大感激!

ならば、と慌ててカラー画像(本来の作品)を見直しました。その途端、若者たちが楽しそうに談笑している声や 食事を楽しむ音、風の匂いや温かい日差しまで感じることができたのです。ルノワールが筆に乗せた柔らかな色彩が私の心に広がっていきました。

私は今までルノワールの何を見ていたのでしょうか。

いつも、ルノワール作品を前にすると「うんうん、ルノワールね」と思い、しっかり作品を楽しむ目を持っていなかったのですね。思い込みや決めつけが先行して、何も見えていなかったのです。

「見る人を楽しい気分にさせたい」「生きる歓びを描きたい」と望んだルノワール。楽しめていなかった私は自分に原因があったことを悟りました。

+++++++++++

ならば他の作品もチャレンジしてみます。

左)『座るジョルジェット・シャルパンティエ嬢』(1876年)(アーティゾン美術館)

右)『画家の家族』(1896年)(バーンズ・コレクション)

さまざまな技法やスタイルを模索していたというルノワール。少し印象の違う2つの作品ですが、いずれも見たことがあるような…。うんうん、ルノワールだ。

と思って画像をモノクロームにしてみると…。

うわーっ、まるで別の画家が描いた作品。

左、当時4歳の『シャルパンティエ嬢』の肖像画では 全く “線” を描いていないようです。これが印象派的な描き方なのでしょう。素早い筆遣いを感じることができます。

一方『画家の家族』。

1890年以降のルノワールは、溶き油で薄めた絵の具を何層も重ねる ‘グレーズ技法’ を用いたそうです。このモノクローム画像を見ていると、ルノワールが 時間と根気を要するこの伝統的な技法を用いていることがわかって嬉しくなります。

モノクロームをしっかり楽しんだ後に、再度上にスクロールして元のカラー画像を見ると、ふわーっと、ルノワールがカンヴァスに乗せた明るく温かい色彩が私の心に広がっていくのです。’グレーズ技法’ の薄い色彩は透明感があります✨。

+++++++++++

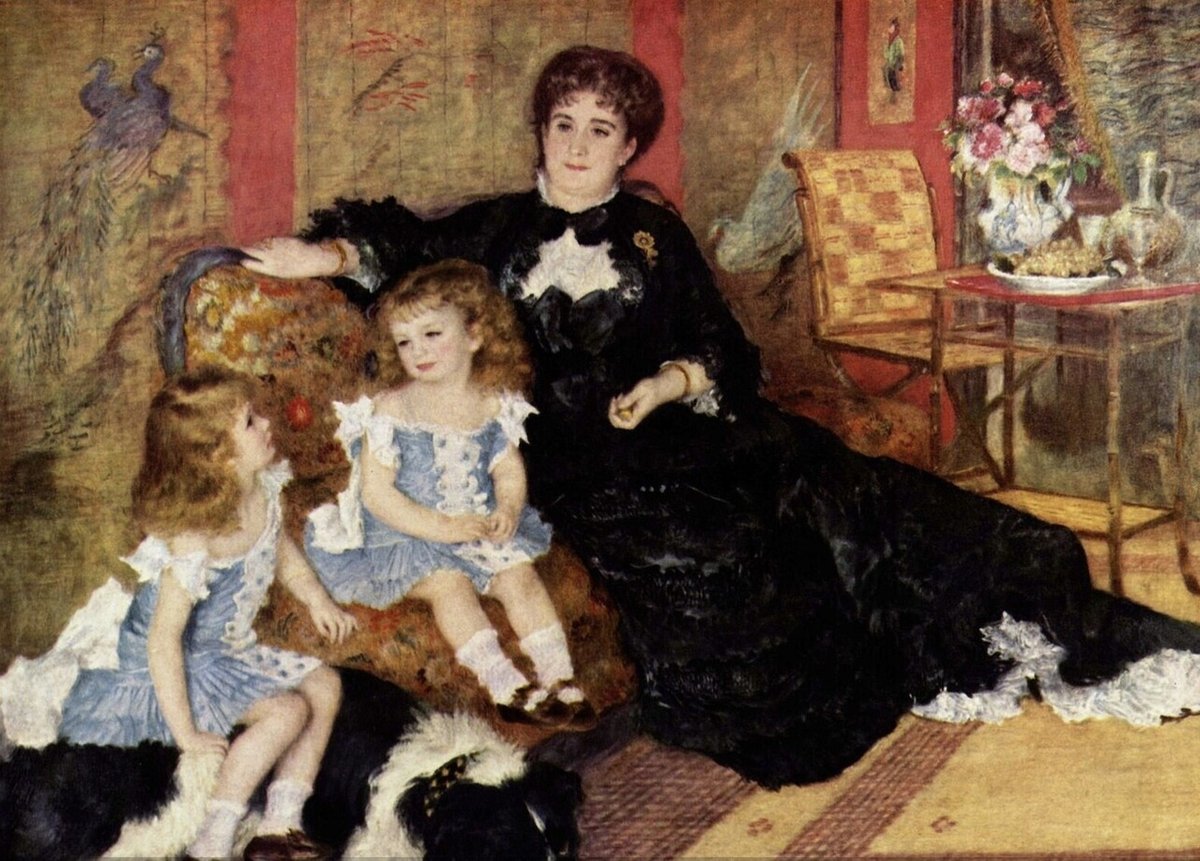

お次は『シャルパンティエ夫人と子どもたち』(1878年)(メトロポリタン美術館)。サロン(国が主催する展覧会)で認められたルノワールの出世作です。

素敵な作品ですね。先ほどの作品から2年経って、シャルパンティエ嬢(画面一番手前)も少しお姉さんになっているようです。

これはモノクロームにせずとも、その良さを十分理解できているはず!

とモノクロームにしてみます。

途端にルノワールがカンヴァスの隅々まで残した筆跡が目に飛び込んできました。後景の日本的な屏風、右奥の椅子、テーブルに置かれた花や食器、絨毯の模様がくっきり浮かび上がってきます。あらあら、シャルパンティエ嬢はワンちゃんの上に乗っていたのね。

そして再び画面を上にスクロールして元のカラー画像に戻ると…。やはり以前は見えなかった広がりを感じます。

細かく描きこまれているのに全体として柔らかくまとまりがあるのは、色遣いと三角形の構図にあるのでしょうか。赤みを帯びた全体の中に黒と白色がバランスよく配置されています。そして人物の肌の透明感が際立って見えるようになりました。

メトロポリタン美術館所蔵か…。開催中の<メトロポリタン美術展>には来日していませんでしたが、いつかこの目で観たい作品です。

+++++++++++

最後に、オルセー美術館で実物を見て感動したこちらの作品。

『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』(1876年)(オルセー美術館)

目をつぶって オルセー美術館の一室に自分を引き戻すと、あの大きなカンヴァスの前に立った時の感動が蘇ります。初めてルノワールの凄さに圧倒されたものです。

こちらもモノクロームで鑑賞してみます。

流行の衣装に身を包み楽しそうに踊る若者たちが奥までぎっしり。こんなに大勢の人がいたのですね。繊細なガラスで覆われたガス灯が放つほのかな光、木漏れ日が降り注ぐ明るく活気ある空気感。素早いながら とても柔らかに筆を重ねています。

やはり私には見えていなかったのです。

+++++++++++

磁器の絵付け師として働いていたルノワール青年。画家を目指し 古典絵画に精通するために19歳から23歳までルーヴル美術館の模写許可証を更新していたそうですよ!

印象派として活動した期間を経て、フォルムを明確にする線を使用したり、古典的な陰影法・構図・輪郭・デッサンなどさまざまなスタイルにチャレンジした画家。まだまだ奥深いルノワールの世界がもっと知りたくなりました。

そして今回モノクローム画像を見た後で作品を観る!という鑑賞方法は、あくまでも実物を観ることができないときの一つの手法に過ぎないと思います。

ですが私にとっては、ルノワールの偉大さに気付かせてくれた大発見であり、同時に自分の不甲斐なさに気付かされ…。とても楽しかったのです。

********************

さて『国際文化画報』は今回の号から、大きく変わりました。なんと、記事に英文がつきました!

たとえばこのページ。【マッチの軸で作るバイオリン】という記事ですが、英文がビッシリ!

おーーーっ!「国際」と名乗るだけありますね。

本誌 最後のページ【編集室】にはこうありました。

「横文字さえ入れればよいというなら別に何の苦もないのであるが、責任をもって誰が読んでも立派な記事・文章であるという自信をもってやらねばならぬ以上はそう出鱈目を平気で並べるわけにはゆかぬ。」

「本誌の英文は読んで貰えば判ることであるが決して英学生のアルバイト程度のものではない。翻訳者は日本人であるが、あちらの教養を永年身につけ学位もちゃんと持っている立派な文学者で、十数年のジャーナリスト生活を経てきた第一人者である。どうぞ安心してお読みください。」

さすが、プライド高き国際文化情報社の編集者たちなのであります。

それにしてもマッチ棒でバイオリンを作る人が70年前にいらっしゃったのですね。2022年の現代でも「注目のアーティスト」として話題になりそうです。

マッチの軸 約5千本で作るバイオリンは柔らかな、はっきりした心良い音色を出すそうですよ。

**********

最後に。

今月号の裏表紙は、味の素の広告でした。

食卓瓶、新発売!とあります。

1909年(明治42年)に発売された味の素は、今年で113歳になるのですね!

単なる瓶入りから、現在と同じ穴付き容器「ふりかけ式」を発売したのが1951年。これにより売り上げを大幅に伸ばしたとか。

見た目も現在と同じデザインで、当時から中身がなくなったら補充していたのですね。素晴らしい!!

そして製品だけがカラーというのが斬新で良い!。製品の赤いフタと赤い「味の素」のロゴが効いています。

70年前にモノクロームの効果を最大限に利用していた味の素さん。素晴らしいです✨。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?